石清水八幡宮(京都)高良神社

多角的な検証

「頓宮・極楽寺跡」のブログで、

京都・仁和寺から来たお坊さんが、

頓宮・極楽寺と高良神社を

石清水八幡宮の本殿と勘違いして参拝し、

満足して帰ったという話に対し、

「事前情報を取得していなかった愚行」

みたいな結論にしていましたが、

それはちょっと違ったようです。

高良神社にある二つの案内を読むと、

今では、静かで人がいないこの場所が、

往時は立派な伽藍(寺院)が建ち並び、

多くの人で賑わっていた事を知り、

「だったら間違ってもしゃ〜ね〜な〜」

という結論に至りました。

仁和寺の坊さん、ごめんちゃい!

物事の一面だけを見て判断するのが、

いかに危うい事か・・・

冷静かつ多角的な検証こそ大切です。

高良神社

頓宮・極楽寺跡から回廊の外へ。

この門だけが朱塗りのように見えますが、

薄くはなっているものの

回廊も朱塗りではあるんですね。

門をくぐって回廊の外へ。

ここを真っ直ぐ行くと、

山を登って本殿まで行けますが、

まずは、すぐ右に曲がり、

高良神社へと向かいます。

一旦振り返って門の外観を撮影。

高良神社参道。

色付き始めた銀杏がお出迎え。

「宿院と高良神社」

案内を書き出すと

以下になります。

「この周辺は、平安時代に始まる

放生会(現在の石清水祭)のとき、

八幡大神が山上から

御鳳輦で頓宮に移られ、

一晩滞在されることから

「宿院」と呼ばれました。

頓宮の北にも、

京阪電車八幡市駅前ロータリー周辺から

大乗院などの寺院が建ち並び、

大層賑わっていました。

「徒然草」の第52段に、仁和寺の法師が、

かねてから念願であった

石清水八幡宮を参拝されたが、

山上に本宮があることを知らず、

山下の極楽寺や高良神社を拝み

得心して帰ってしまったという

話がありますが、

700年程前の宿院の賑わいを

今に伝える逸話です。

貞観2年(860)創建と伝わる

高良神社は、

この周辺の古い地名「カワ(ハ)ラ」に

由来するとも言われます。

現在の本殿と拝殿は

もとあった仏教色が失われていますが、

創建当初から位置は

大きく変わっていません。

江戸時代中期に郷民が

高良大明神を氏神として始めた祭りは

「太鼓まつり」として再興され、

八幡の夏の風物詩として

市民に受け継がれています。」

これを読んで、

冒頭の結論に至った訳です(笑)

奥へ。

侘び寂び感満載の手水鉢。

竹から清水が流れ出ている光景に、

心癒されます・・・。

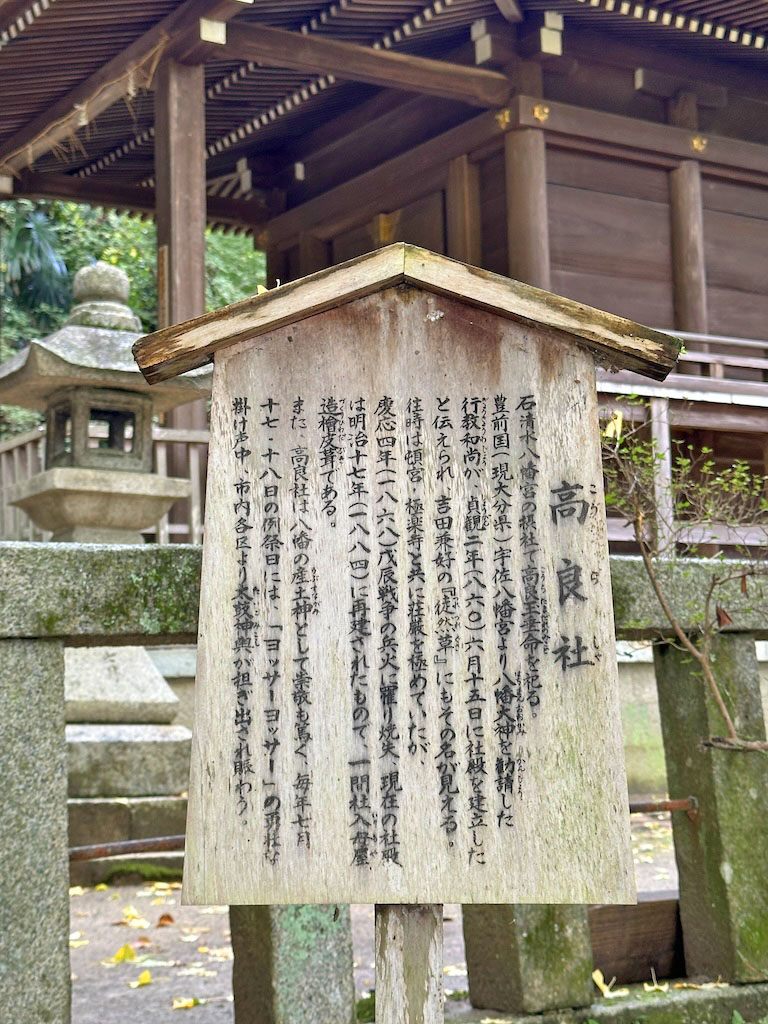

「高良社」

以下、書き出してみました。

「石清水八幡宮の摂社で

高良玉垂命を祀る。

豊前国(現大分県)宇佐八幡宮より

八幡大神を勧請した行教和尚が、

貞観二年(860)六月十五日に

社殿を建立したと伝えられ、

吉田兼好の「徒然草」にもその名が見える。

往時は頓宮・極楽寺と共に

荘厳を極めていたが、

慶応四年(1868)

戊辰戦争の兵火に罹り焼失、

現在の社殿は明治十七年(1884)に

再建されたもので、

一間社入母屋造檜皮葺きである。

また、高良社は

八幡の産土神として崇敬も篤く、

毎年七月十七・十八日の例祭日には、

「ヨッサーヨッサー」の勇壮な

掛け声中、市内各区より

太鼓神輿が担ぎ出され賑わう。」

ここ男山の麓は、戊辰戦争の緒戦、

鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が

退却してきた場所でもあり、

やはり被害は大きかったのでしょう・・

拝殿(左)と本殿(右)

拝殿前にそびえる妻好みの

御神木(タブノキ)と妻。

枯れそうで枯れない・・

倒れそうで倒れない・・

この生命力は一体どこから来るのか

古木を見ると、

いつもホントに不思議です・・

まずは拝殿から参拝。

本殿へ。

本殿で改めて参拝。

本殿左側からも撮影。

これで頓宮・極楽寺、

そして高良神社と巡ったので、

石清水八幡宮の参拝は完了。

仁和寺の坊さんと同じく、

大満足して帰ることにします?(笑)

(続く)