安宅の関(石川県小松市)銅像編

全部ひっくるめて

歴史研究において

ある人物に対し、同年代に記録された

「一次資料」だけが本物で、

後世に書かれた伝記物など、

二次資料以降の多くはフィクション。

こんな考え方があります。

そして今回訪問した

安宅の関でのお話も

義経さんたちがいた500年後、

江戸時代の記述ですから

確証はありません。

ただ、

一次資料のみが事実とすれば、

天照大神から続く皇室をはじめ、

日本国自体まとめて、

フィクションになりますが、

多くの国民は、

疑問も呈せず、有り難く、

伊勢の神宮へ参拝しますし

もちろん、僕たちも同じです。

何が本当かなんて、

きっと昨日のことでも怪しいもの、

だから歴史は、全部ひっくるめて

楽しむのがいいのかも知れませんね(笑)

安宅の関へ

安宅住吉神社参拝後、

同じ境内地の

安宅の関へと向かいます。

拝殿横から裏参道へ行くと、

社務所らしき建物は、

清水寺のような

懸け造りになっているんですよ!

これを見ただけでも

何だかご利益いただいた気分です(笑)

建物下をくぐり案内通りに進み、

少し行くと、

そこはもう安宅の関の真っ只中(笑)

「安宅関址」の碑。

近くに建つ与謝野晶子歌碑。

「松たてる 安宅の砂丘

その中に 清きは文治

三年の関」

この「清き」のふた文字は、

弁慶と義経の主従関係の固い絆と

義経と分かっていながら

見逃した関守の冨樫左衛門の

「心と行動」を詠んだものでしょう。

海岸側へ。

関所の正面入り口。

お〜銅像が見えていますね!

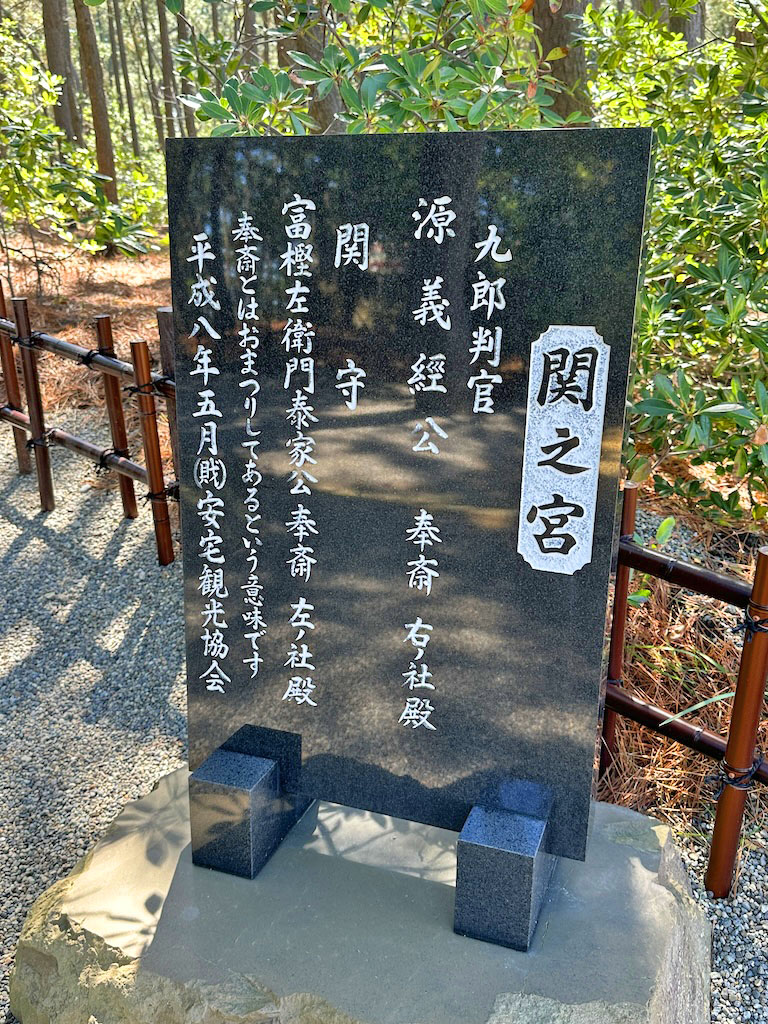

関之宮

銅像へ行く前、

そのすぐお隣に鎮座する関之宮へ。

社頭。

案内。

最後に

「奉斎とはおまつりしてある

という意味です」

このようにあり、

なんか超優しい説明ですね!

右側は義経さんを

左側は冨樫さんを奉斎しています。

関之宮のすぐ近くで見つけた

福井嘉平次顕彰碑。

功績は・・不明です。

勧進帳・銅像

ついに銅像とご対面(笑)

勧進帳の名場面(多分)。

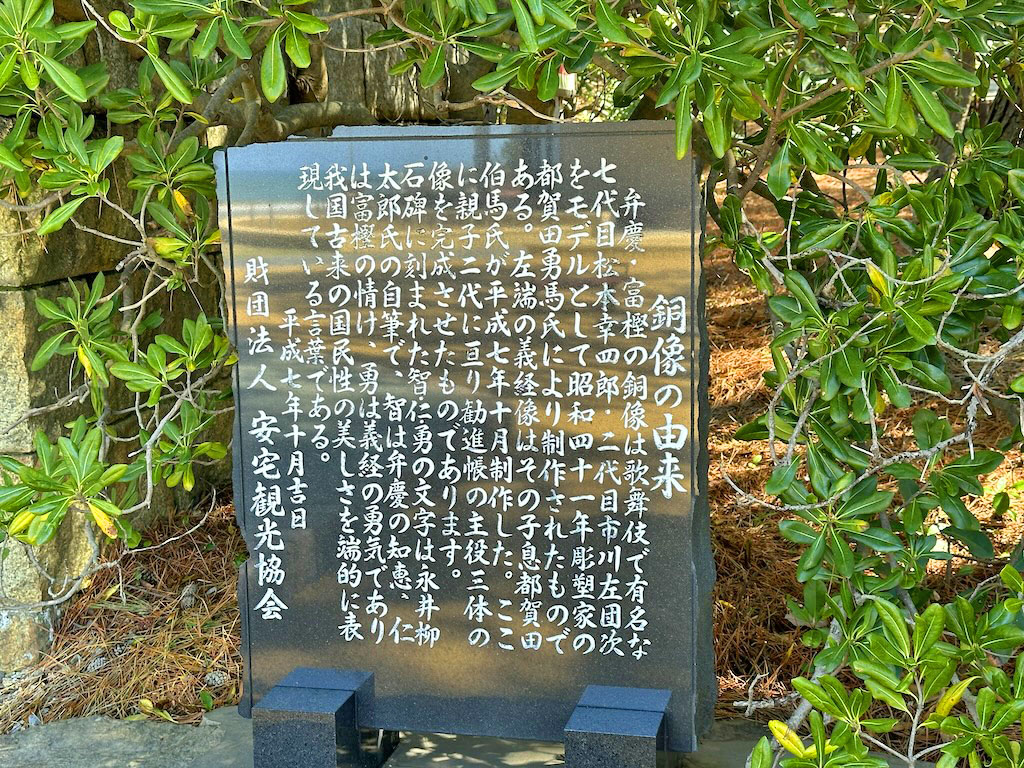

「銅像の由来」

内容を抜粋すると

以下になります。

「弁慶・富樫の銅像は歌舞伎で有名な

七代目松本幸四郎・二代目市川左団次

をモデルとして昭和四十一年彫塑家の

都賀田勇馬氏により制作されたものである。

左端の義経像はその子息都賀田伯馬氏が

平成七年十月制作した。

石碑に刻まれた智・仁・勇の文字は

永井柳太郎氏の自筆で、

智は弁慶の知恵、

仁は冨樫の情け、

勇は義経の勇気であり

我国古来の国民性の美しさを端的に

表している言葉である。」

こちらは

「冨樫 弁慶像の由来」となっていて、

まだお二方の像のみが建っていた

時代のものでしょう。

読めない部分もありますが、

推測を含め要約すると

以下になります。

「平泉を目指して逃げる義経を

捕らえようとする兄、頼朝は、

安宅の地に関所を設け、

関守に冨樫左衛門泰家を任じ、

警戒に当たらせていた所、

山伏姿に身を変えた義経主従十二人が

通りがかった。

一行を疑った冨樫に対し、

弁慶は、

「東大寺復興の勧進(寄付集め)」と言い、

白紙の勧進帳を読み上げ、

それでも義経が疑われたので、

「お前の顔が咎人(義経)に

似ているから憎い」と言いながら

金剛杖で義経を打ち据えた。

これを見た冨樫は、

弁慶の忠誠心に心を打たれ、

主従の通行を許してしまう。

この像は、通行を許され、

喜び勇んで退場する弁慶を

冨樫が見送っている

歌舞伎の一場面である。」

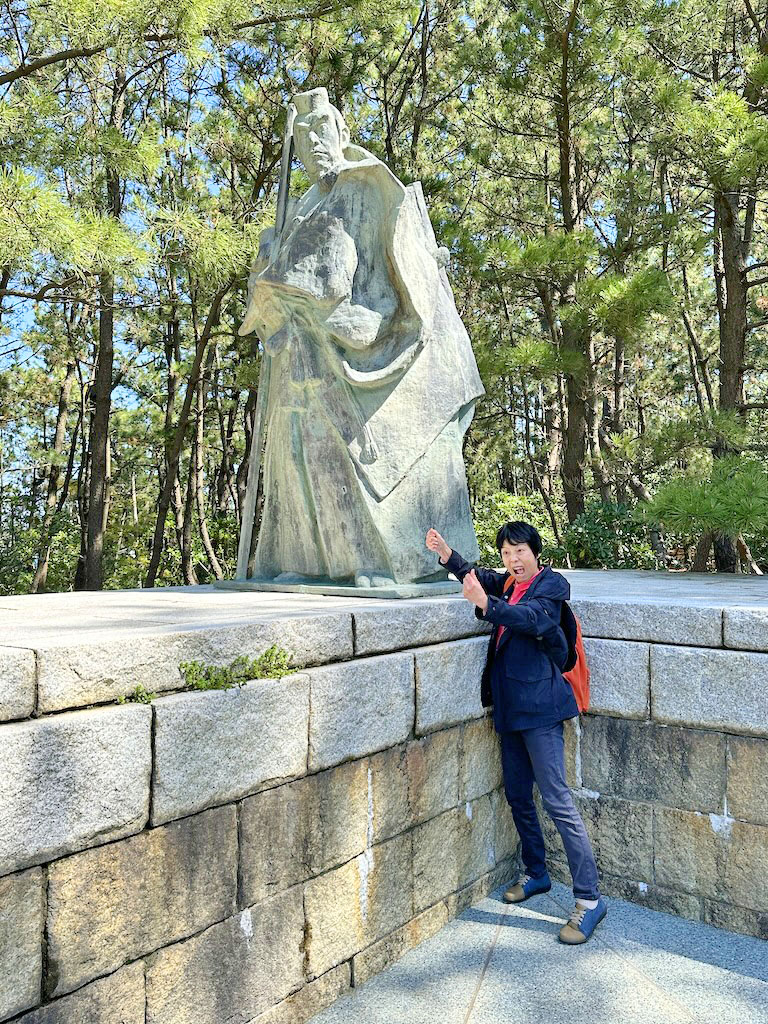

なかなか良き像です!

弁慶を見送る冨樫さん。

威風堂々とした姿の中に、

慈悲心が垣間見えるような・・

ホッとしながら歩き出す弁慶。

義経さんの目がうつろ?

疑われて大汗かいて

いらっしゃるのかな?

やはり、ここでは弁慶の影に

隠れているような・・(笑)

大きさの比較で妻登場。

この後は絶景の海岸へ。