鑁阿寺(足利氏館)本堂

音声ガイド

観光地の案内などで、

老若男女、健常者、障害者、

日本人、外国人、

この全てを平等に扱う事が、

容易ではありませんが、

その理念、理想に近づくための

「試み」というものは、

賞賛されるものかと思います。

鑁阿寺の「音声ガイド」もその一つで、

これは実に有難いものでした。

親切にも3カ国語対応ですよ!

QRコードを読み取って、

あとはご自分でどうぞ!

現代ならばこれも大いにありですが、

やはり音声案内というものは、

耳から心に沁みてきます・・・

きっと維持管理だって大変なはず、

鑁阿寺さんには感謝しかありません。

参道

足利義輝再建の山門を堪能後、本堂へ。

参道左右には、

幾つかの見所があります。

伽藍図と案内。

ここで注目のフレーズを発見・・

「此の境内にお入りの方、

必ず本堂をお詣り下さい。

単なる観光寺院とは違い

ご信仰のお寺で由緒あるお寺です。」

当たり前の事しか書かれていませんが、

これは切実な問題なのかも知れません。

ここが冒頭に書いた「現場」です(笑)

音声案内、

しっかり聞かせていただきましたよ!

次に、

関連する内容の石碑・案内碑が

二つ並んでいます。

足利義氏についての案内。

この文章には碑文ならではで、

句読点がありませんが、

句読点をと自分なりの解釈を

追加して書き出します。

「足利義氏は、

当山開基足利義兼の三男で、

足利三郎と稱し父義兼の後を嗣ぎ

北条時政の女(娘)を母とし

泰時の女(娘)を妻とした。

蔵人検非違使に任ぜられ

正四位下左馬頭に至り

鎌倉幕府の枢機に参画し

数次の合戦に大功を立てた。

父義兼の菩提のため

天福二年(1234)

現在の国宝大御堂(本堂)を建てたことは

現存する棟札によって明らかである

又堀(濠)の外、大日境外に

東に六学院 不動院 普賢院 東光院

北に浄土院 宝珠院 威徳院 延明院

西に金剛乗院 千手院 竜福院 安養院の

塔中十二ヶ院を建立し

千手院を塔頭とした。

明治四年(1871)の廃仏毀釈により

十二ヶ院が廃され

一般民家に開放される迄

六百余年この山地は続いた。

今の家富町全域がこれである。

仁治二年(1241)五十三才で出家し

足利左馬入道と稱し、

建長六年(1254)十一月二十三日

六十六才で卒した

本城三丁目にある法楽寺は義氏の開基であり

同時に義氏の墓地がある。

諡を法楽寺殿正義大禅門と云う。

義氏五代の孫 足利尊氏に至って

天下を平定し 京都に幕府を開き

室町文化の華を咲かせたことは

普く人の知るところである。」

足利義氏さん、さながら

鑁阿寺中興の祖といった人物ですね!

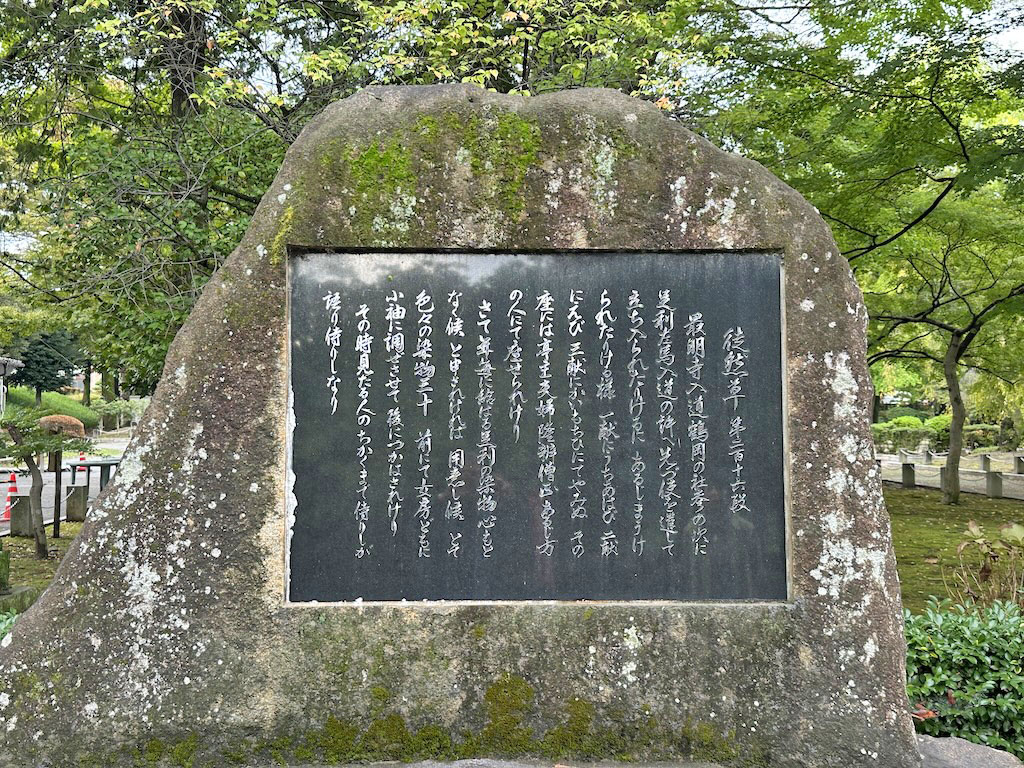

「徒然草 第二百十六段」

これも先ほどの足利義氏と関連する

内容になります。

碑文は原文でわかりにくいので、

ここでは現代語訳をされている

というサイトから引用(コピペ)

させていただきます。

「(五代執権)北条時頼が

鶴岡八幡宮へ参拝したついでに、

足利義氏のところへ、「これから伺います」

と使いを出して立ち寄った。

主の義氏が用意した献立は、

お銚子一本目に、

アワビ、お銚子二本目に、エビ、

お銚子三本目に、蕎麦がきだった。

この宴席には、主人夫婦の他に、

隆弁僧正が出席して座っていた。

宴もたけなわになると、時頼は、

「毎年頂く、足利地方の染め物が

待ち遠しくて仕方ありません」と

言うのだった。

義氏は「用意してあります」と、

百花繚乱に染め上がった

三十巻の反物を広げ、その場で女官に、

シャツに仕立てさせて、

後で送り届けたそうだ。

それを見ていた人が最近まで生きていて、

その話をしてくれた。」

ここに書かれている

「足利地方の染め物」が

気になり調べると、

織物産業は今でも特産品となっていて、

「足利織物伝承館」、

「足利織姫神社」など

足利織物ゆかりのスポットがあるようで、

こちらもまた

いつか行くかも?知れません(笑)

お地蔵様。

弘法大師像。

参道から見る国宝の本堂(大御堂)、

存在感ありますね!

ここからズームして撮るのが、

大屋根の傾斜がよく分かるし

一番カッコいいかな?

手水舎。

明治二十二年寄進の手水鉢。

大日如来の梵字の左右には、

「以本清浄水 洗浴無垢身

不捨本誓故 證成我事」

このように刻まれています。

これをGoogleのAIで見ると、

「清浄な水で身を清め、

清らかな心で仏の誓いを実行することで、

自らを仏の悟りへと至らしめるという

意味が込められています。」

このように書かれています。

本堂に到着。

案内を抜粋すると以下になります。

「国宝 鑁阿寺本堂(大御堂)」

「鎌倉時代初期、

建久七年(1196)に

足利義兼建立。

正安元年(1299)再建。

本尊は源氏相伝の守本尊、大日如来。

建築は構造雄大、手法剛健、本瓦葺

唐様と和様を加味した

折衷の代表的な建物で

堂内の柱、天井、厨子等の価値は高い。

境内に山門、鐘楼、不動堂、一切経堂、

多宝塔、御霊殿等の七堂伽藍を備えた

東国の密教の代表的な寺である。

創建以来、幸い火災にあわず

多数の重要文化財を蔵している。

開基、義兼七世の孫は足利尊氏にして

京都室町に幕府を構え、

幕府は十五代二百三十年つづいた。」

多くの寺社が焼失した戦国時代、

火災に遭うことなく、

今の世に続いているのは、

相当に幸運に恵まれたからで、

その歴史だけでもご利益は、

大いにありそうですね!

参拝。

ここで気になるのが、

賽銭箱右端にいらっしゃる

こちらのお方です・・・

賽銭箱の上に、

まさかのネコちゃんですよ!

しかも左側にはめっちゃ可愛らしい

仏様もいらっしゃるではないですか!

この優しいおもてなしに、

僕も妻も鑁阿寺愛が炸裂です(笑)

あ〜癒される〜!

参拝後改めて外観を撮影。

ここでの注目は、

屋根上の寺紋(家紋)です。

真ん中は十六菊紋、

右は、足利氏の家紋、「足利二つ引き」

左は足利尊氏が後醍醐天皇から

褒美として授けられた「五七桐紋」です。

後醍醐天皇と袂を分かっても、

そのまま「五七桐紋」は、

足利家の家紋として扱われていたことが、

ちょっと不思議な気もしますね。

本堂(大御堂)背面。

この後は、

多宝塔、経堂などへと向かいます。

(続く)