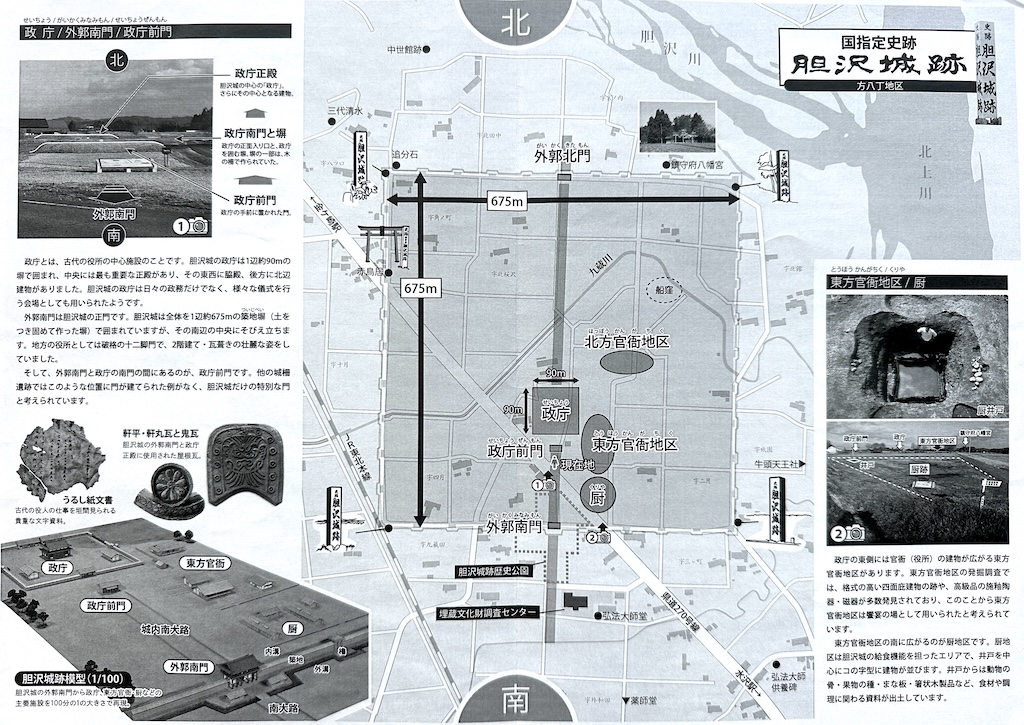

鎮守府八幡宮(岩手県奥州市)参道

胆沢城、その前に

今から1200年ほど前の平安時代初期、

東北に住む

蝦夷(えみし)と呼ばれる人々は、

朝廷との戦いにおいて善戦するも

坂上田村麻呂の胆沢城築城により、

服従することになりました。

そんな蝦夷善戦のヒーローである、

族長アテルイ(阿弖流為)の痕跡を追って、

岩手県奥州市の胆沢城まで

足を伸ばしてみました。

その胆沢城のガイダンス施設的な

奥州市埋蔵文化財調査センターが

開くのは朝9時。

ということで、

開館前の時間を利用し、

先に胆沢城跡の一角に鎮座する

鎮守府八幡宮の参拝からのスタートです。

胆沢城へ

早朝6時半に出発、

一路奥州市水沢の胆沢城へ。

高速を使って1時間半。

これが手頃な距離と思えてしまうのは、

旅の初日と二日で、

仙台〜庄内・鶴岡を

往復した経験からでしょうか(笑)

途中、中尊寺パーキングで

テンション上がる妻。

中尊寺金色堂に行ったのは、

わずか半年前の2月のこと。

なんか岩手づいている僕たちです。

赤鳥居

境内とかなり距離を置いた所に

ポツンとあるのが赤鳥居です。

この辺りは胆沢城の跡になります。

この写真、実際は参拝後、

車で移動して撮っています(笑)

社頭

午前8時ごろ胆沢城に到着。

その城内(跡)には、

いくつもの案内がああります。

左は政庁・厨(みくリヤ)地区、

右が僕たちの目指す鎮守府八幡宮です。

立派な駐車場にビックリ(笑)

鎮守府八幡宮は、

胆沢城外郭北門の東側、

政庁全体の鬼門である

北東に鎮座していて、

鎮守府の守護神としての役割を

担っていたことがよく理解できます。

社頭は、なんかいい雰囲気。

「鎮守府八幡宮 略記」

案内を抜粋・要約すると

以下になります。

「御祭神は

誉田別尊(応神天皇)、

息長帯姫命(神功皇后)、

市杵島姫命(宗像三女神)の三神。

桓武天皇 延暦二十年(801)に

坂上田村麻呂をして東興鎮撫のとき

宇佐八幡宮神霊を勧請し、

鎮守八幡宮と号して東北開拓経営の

守護神となる。

爾来、嵯峨天皇より

宸筆の八幡宮印を賜るなど

各時代において為政者の崇敬を受ける。

文化年中

伊達藩奥七郡の総寄進をもって

現社殿を造営す」

ここは岩手県なのに

盛岡藩じゃなくて、

仙台藩だったのですね。

一の鳥居。

境内へ。

参道

参拝前の想像では、

こじんまりした

地方の八幡宮なんだろうと

大きな期待はしていませんでしたが、

一歩境内に入ると、

その思いは消し飛びました(笑)

緑に囲まれた木洩れ陽の中、

履き清められた白砂を踏みつつ、

ここに佇むだけで大いに癒されます。

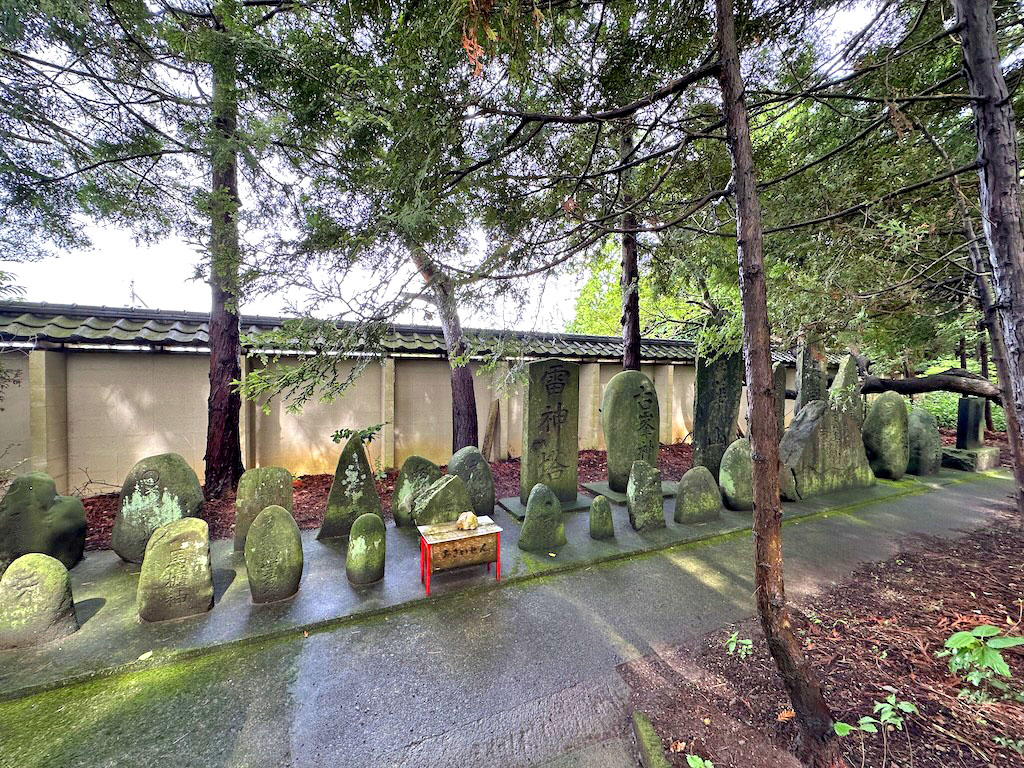

左側の燈籠から枝分かれした

細い脇道へ・・

馬頭観音、雷神塔、古峯神社、

天照皇大神、金華山、鳥海山など

江戸時代後期から大正時代の

古い石塔群が大切に保存されています。

本参道に戻り、

さらに奥へ進むと

右側に気になるものを発見し、

本殿参拝前にそちらに行くことに。

境内社

近づくとこんな祠がありました。

島の周りに水堀があり、

その堀を跨ぐ橋の上に

祠が三つ並んでいます。

神仏習合の名残でしょうか、

手前の祠には、

観音菩薩像らしきものが安置され、

その奥の「島」には、

御神体っぽい石が大切に祭られています。

観音様に参拝。

するとこの時、

一匹のトンボが飛んできて、

僕たちの前の柵に

ちょこんととまったのです。

何故か観音様を見つめるトンボちゃん。

妻のおばあちゃんが、

僕たちと一緒に

参拝してくれたのかな?

羽を休め

まったりされております(笑)

赤トンボの歓迎を受けた僕たちは、

少し堀の周辺から眺めてみることに。

ここからだと島の奥に建つ

「御神体っぽい石」が

よく見えますね。

元宮的なものなのか、

それとも水堀の中なので、

厳島神社的なものか、

全くわからないものの、

見るからに歴史を感じさせる御神体に

心惹かれまくりの僕なのです(笑)

手水舎

本参道に戻り

再び御社殿を目指します。

水堀から別れた水路に架かる石橋、

狛犬(阿形)

愛嬌ある吽形のお顔。

振り返って撮影。

とにかく浄化されますよ、ここは!

杉の御神木に囲まれた手水舎。

思った通り、

清らかな水を湛えていますね!

どこの神社でも同じですが、

一歩境内に足を踏み入れると、

宮司さんのお考えや崇敬者の事など、

何となく肌で感じられますからね・・

これもいい光景だ〜!

二の鳥居から拝殿へ。

鎮守府八幡宮の神額、

「八」は鳩になっていますね!

(続く)