長円寺(京都府淀新町)

会津の供養

鳥羽・伏見の戦いで、

幕府軍(東軍)の病院となった長円寺。

いただいたパンフレットで

紹介されているのがこちらの刀です。

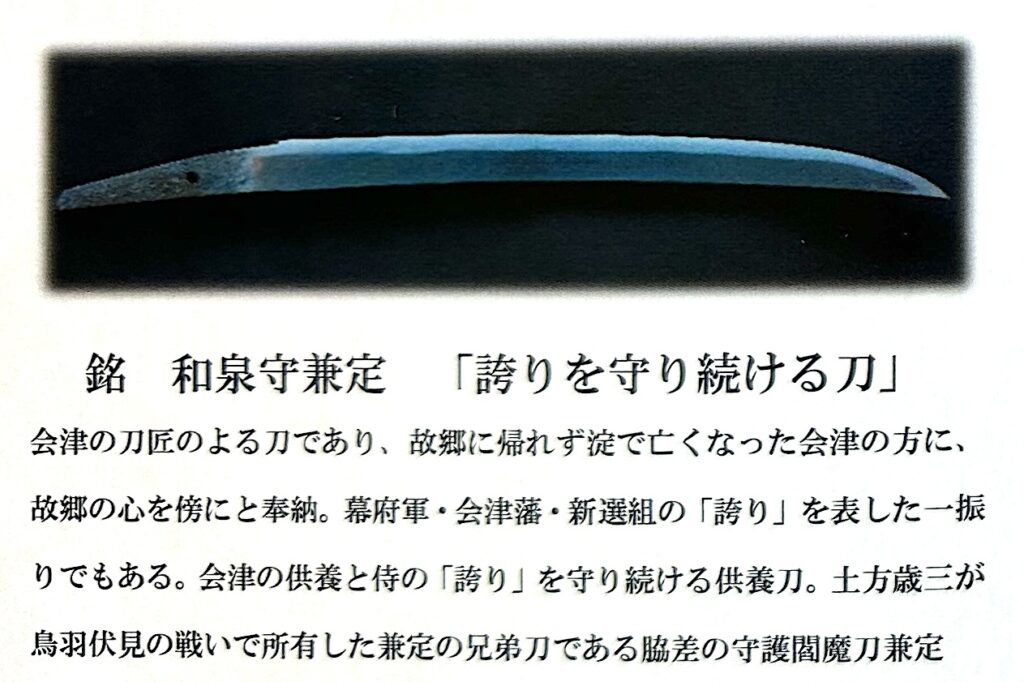

「銘 和泉守兼定」

「会津の刀匠による刀であり、

故郷に帰れず淀で亡くなった会津の方に、

故郷の心を傍にと奉納」

「会津の供養と侍の「誇り」を守り続ける」

・・・・

会津から遠く離れた京都で、

ここまでして供養される会津藩士達・・

これを知っただけで、

長円寺にお参り出来て、

本当に良かったと

思えてしまいます・・

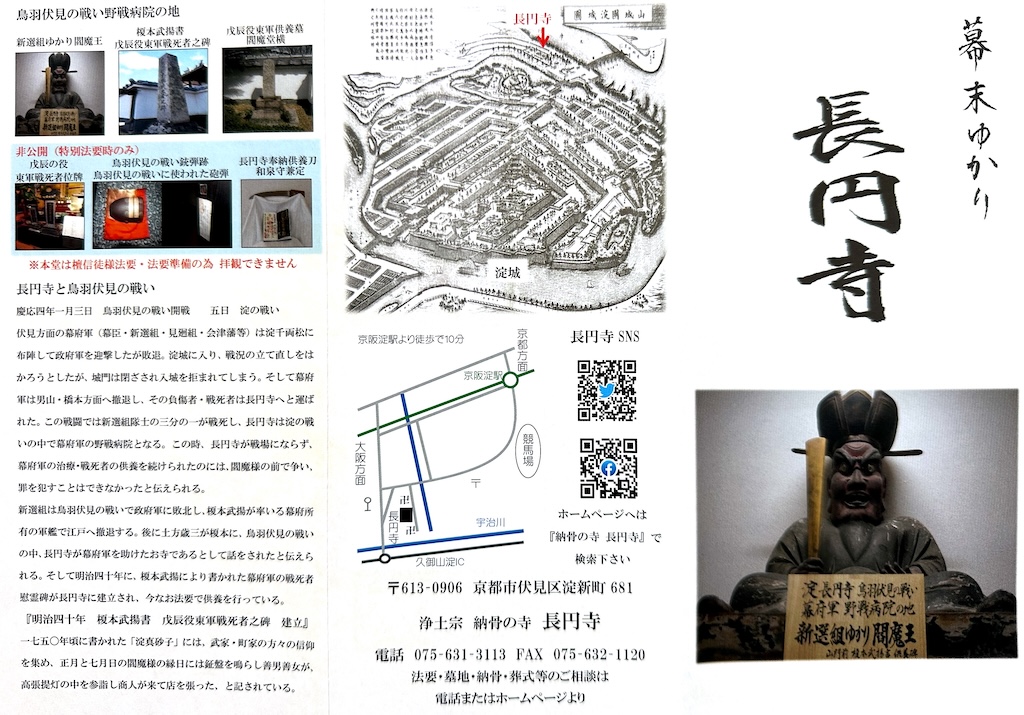

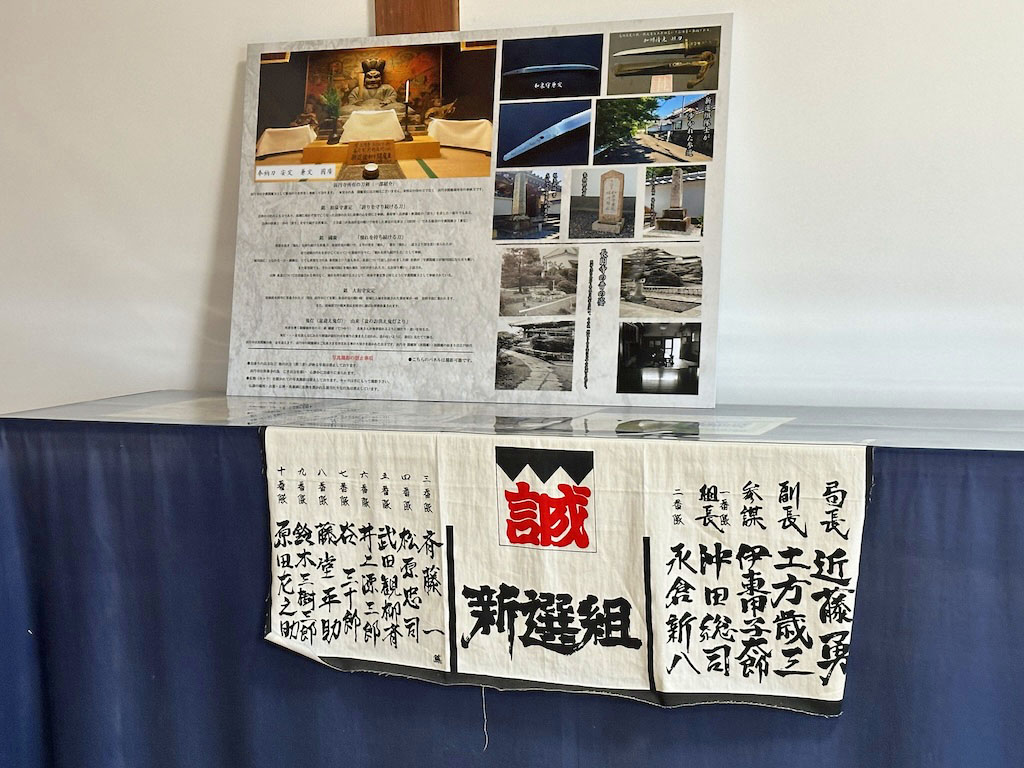

パンフレット(表側)

沿革の部分を抜粋します。

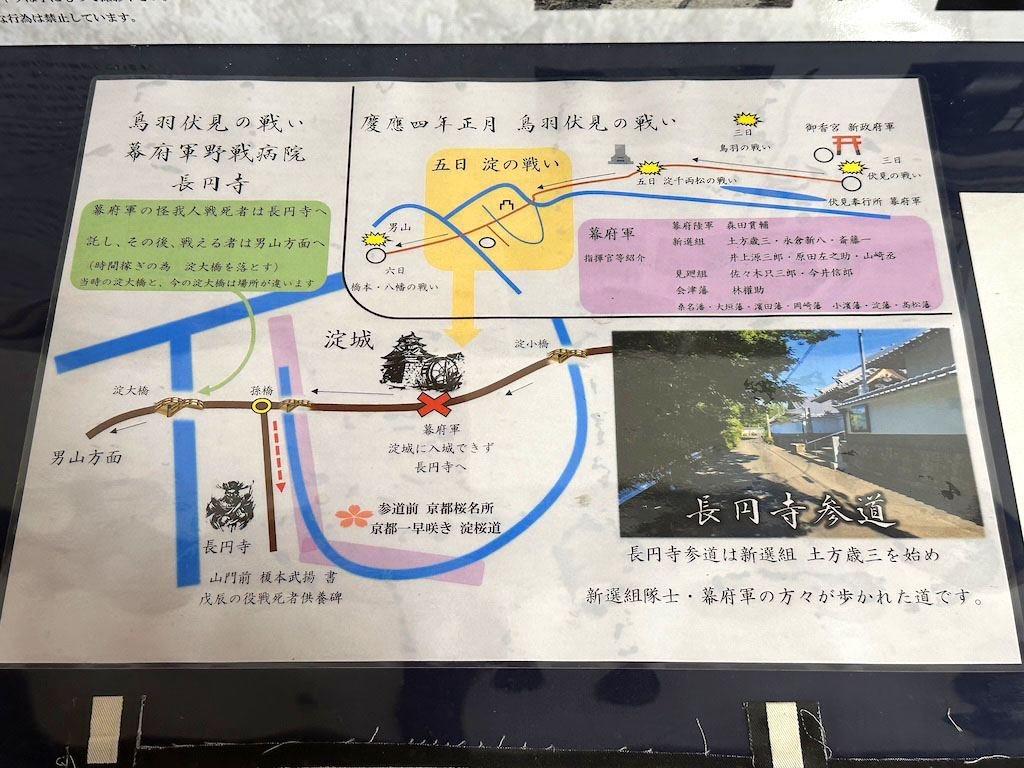

「長円寺と鳥羽伏見の戦い

慶応四年一月三日

鳥羽伏見の戦い開戦

五日 淀の戦い

伏見方面の幕府軍

(幕臣・新選組・見廻組・会津藩等)は

淀千両松に布陣して

政府軍を迎撃したが敗退。

淀城に入り、

戦況の立て直しを測ろうとしたが、

城門は閉ざされ入城を拒まれてしまう。

そして幕府軍は男山・橋本方面へ撤退し、

その負傷者・敗死者は長円寺へと運ばれた。

この戦闘では新選組隊士の三分の一が戦死し、

長円寺は淀の戦いの中で

幕府軍の野戦病院となる。

この時、長円寺が戦場にならず、

幕府軍の治療・戦死者の

供養を続けられたのには、

閻魔様の前で争い、

罪を犯すことはできなかったと伝えられる。

新選組は鳥羽伏見の戦いで政府軍に敗北し、

榎本武揚が率いる

幕府所有の軍艦で江戸へ退避する。

後に土方歳三が榎本に、

鳥羽伏見の戦いの中、

長円寺が幕府軍を助けたお寺であるとして

話をされたと伝えられる。

そして明治四十年に、

榎本武揚により書かれた

幕府軍の戦死者慰霊碑が

長円寺に建立された。

今なお法要で供養を行なっている。

「明治四十年 榎本武揚書

戊辰役東軍戦死者之碑 建立」

1750年頃に書かれた「淀真砂子」には、

武家・町家の方々の信仰を集め、

正月と七月日の閻魔様の縁日には

鉦盤を鳴らし善男善女が、

高張提灯の中を参詣し

商人が来て店を張った、と記されている。」

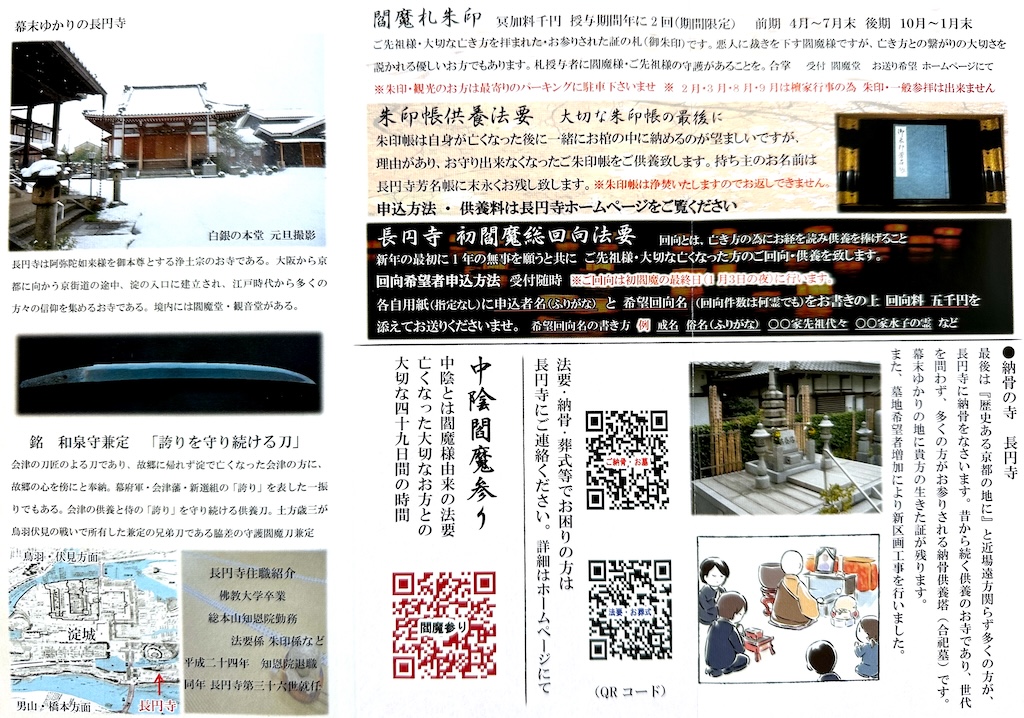

パンフレット(内側)

先ほどの「銘 和泉守兼定」は、

ここで紹介されています。

淀城本丸〜長円寺へ

淀城本丸と長円寺の位置関係は、

江戸時代の地図でよく分かります。

本丸から南に行き、赤丸で囲んだ

三つのお寺の真ん中が長円寺です。

ちなみに現代の地図でも

水堀はほぼ無くなったものの

江戸時代の名残がよく分かりますね。

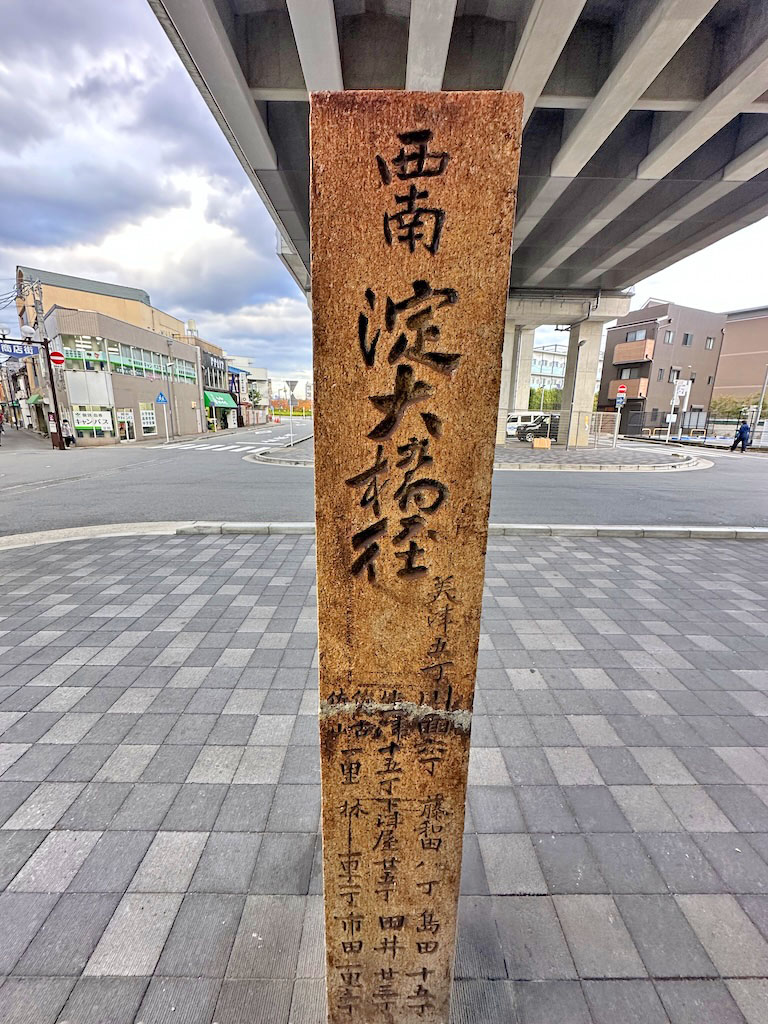

淀城から徒歩で長円寺へ出発する時に

見つけた古い道案内。

「西南 淀大橋径」

これは長円寺の方向を示しています。

15分ほど歩き、

昔の水堀に架かる橋を渡れば、

長円寺前の横参道に出ます。

戊辰之役東軍戦死者之碑

山門に到着。

まずは二つある石碑の確認から。

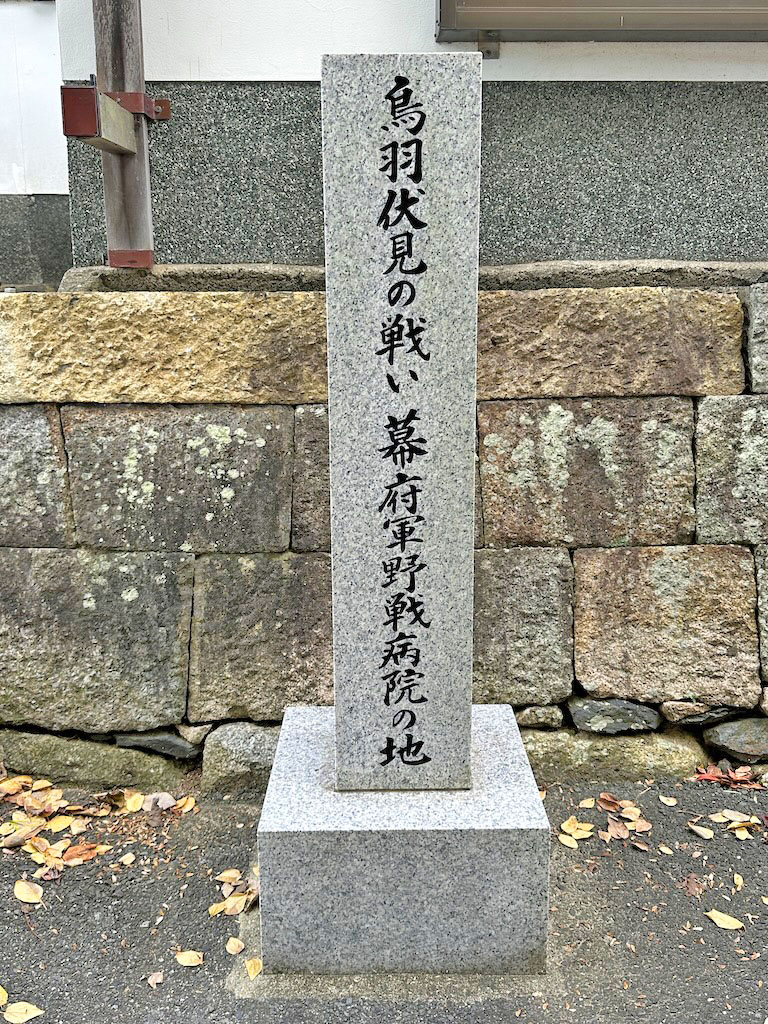

「鳥羽伏見の戦い

幕府軍野戦病院の地」。

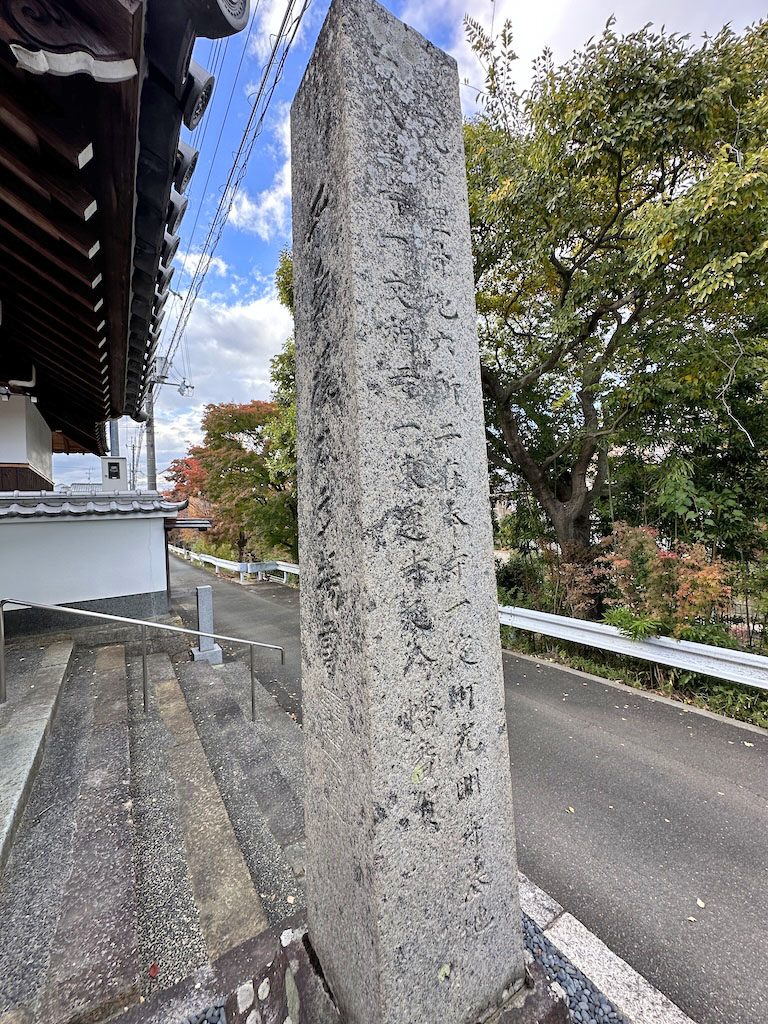

明治四十年建立の

「戊辰役東軍戦死者之碑」。

裏側。

「子爵 榎本武揚書」の文字と篆刻印。

左側面。

戦死者の埋骨地は、六ヶ所ある事と、

その六つのお寺の名前が刻まれ、

一人一人の魂が、

丁寧に供養されている気がして

有り難さを感じます・・・

戊辰役東軍戦死者埋骨地

次に埋骨地を示した石碑へ。

改めて合掌し山門をくぐります。

気になる閻魔堂ですが、

まずは左側に立つ

「戊辰役東軍戦死者埋骨地」へ。

安らかにお眠りください・・

本堂裏の墓地

本堂が後回しになってしまいましたが、

慰霊メインの旅なので、

仏様はお許しくださる・・はず?(笑)

まずは参拝。

東軍戦死者のお墓自体は、

恐らく本堂の墓地にあると思われますが、

関係者のみが立ち入り可能だったので、

妻の要望により、

本堂の左端から墓域に向いお参りしました。

観音堂

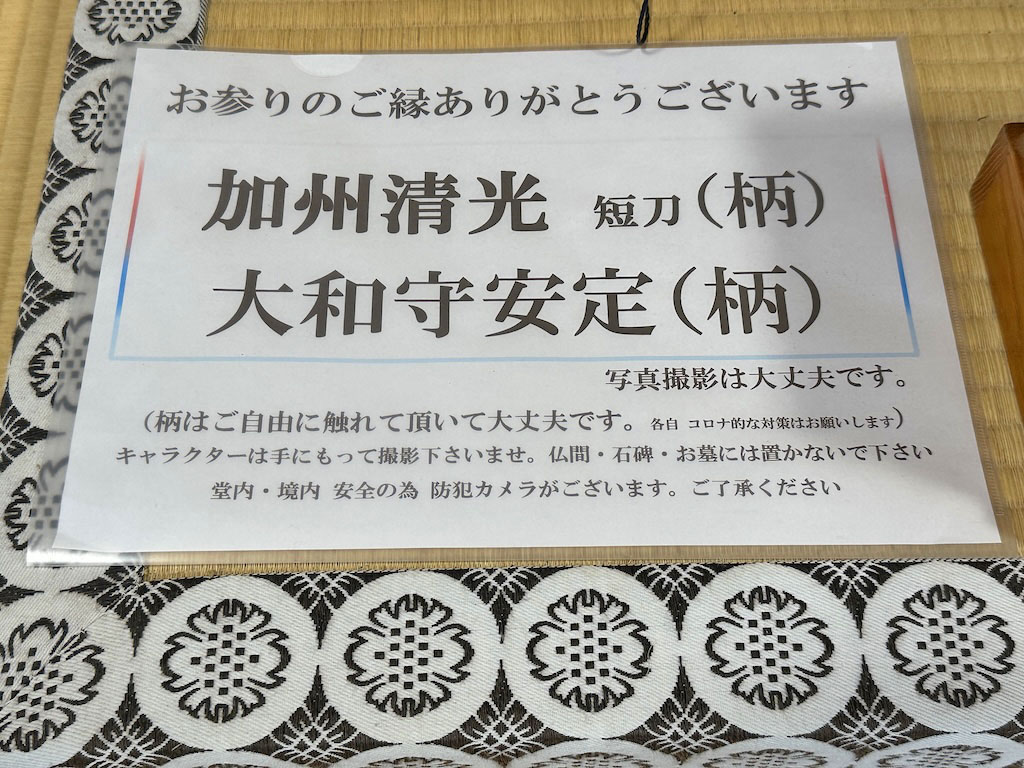

訪問して知ったのが、

長円寺、観音堂は

新選組推しの聖地だという事です。

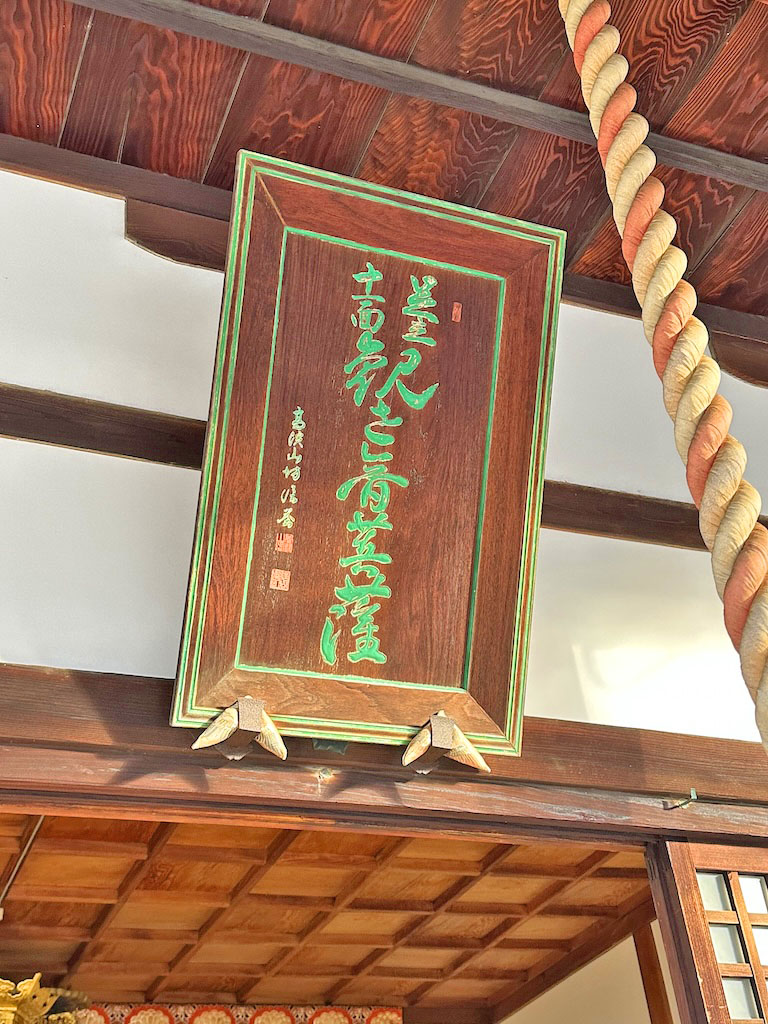

正面。

扁額。

分かりやすい!

中へ。

聖地巡礼の方への配慮が、

素晴らしい!

キャラクターを持ってくる

ファンも多いのでしょう。

僕たちも(柄)を持ちつつ参拝。

新選組の面々も

参拝者を見守られています。

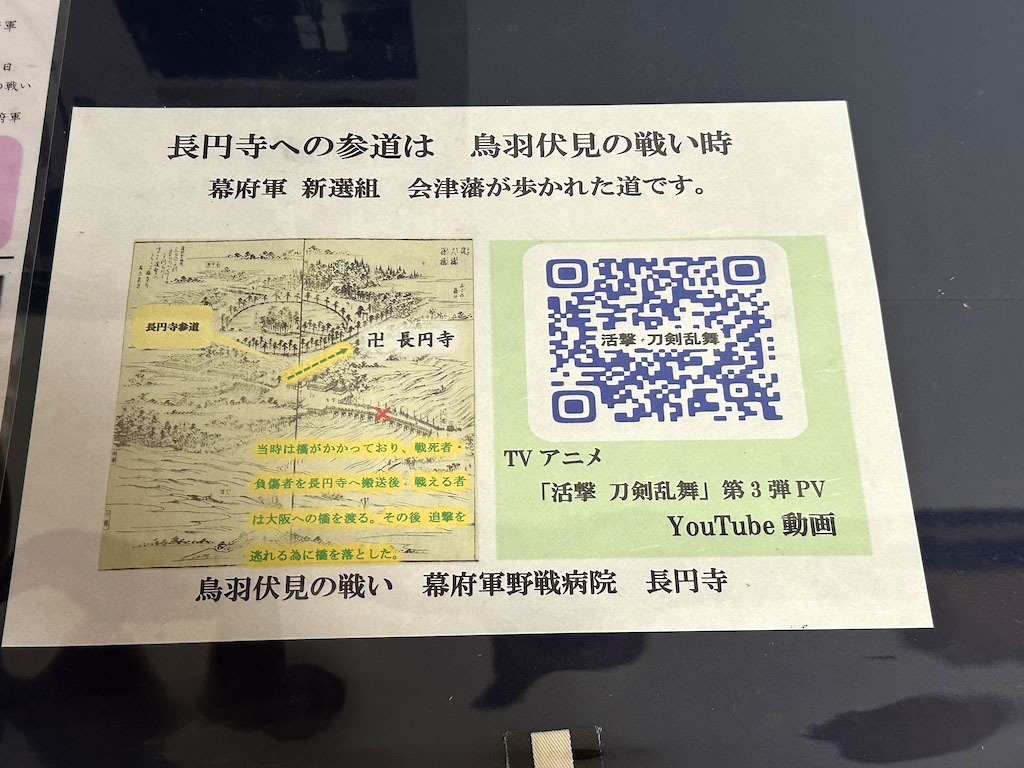

「長円寺への参道は

鳥羽伏見の戦い時

幕府軍 新選組 会津藩が

歩かれた道です」

僕たちも歩いた参道、

このように案内されると、

重みが違いますね・・・

戦いの経緯なども

詳しく案内されています。

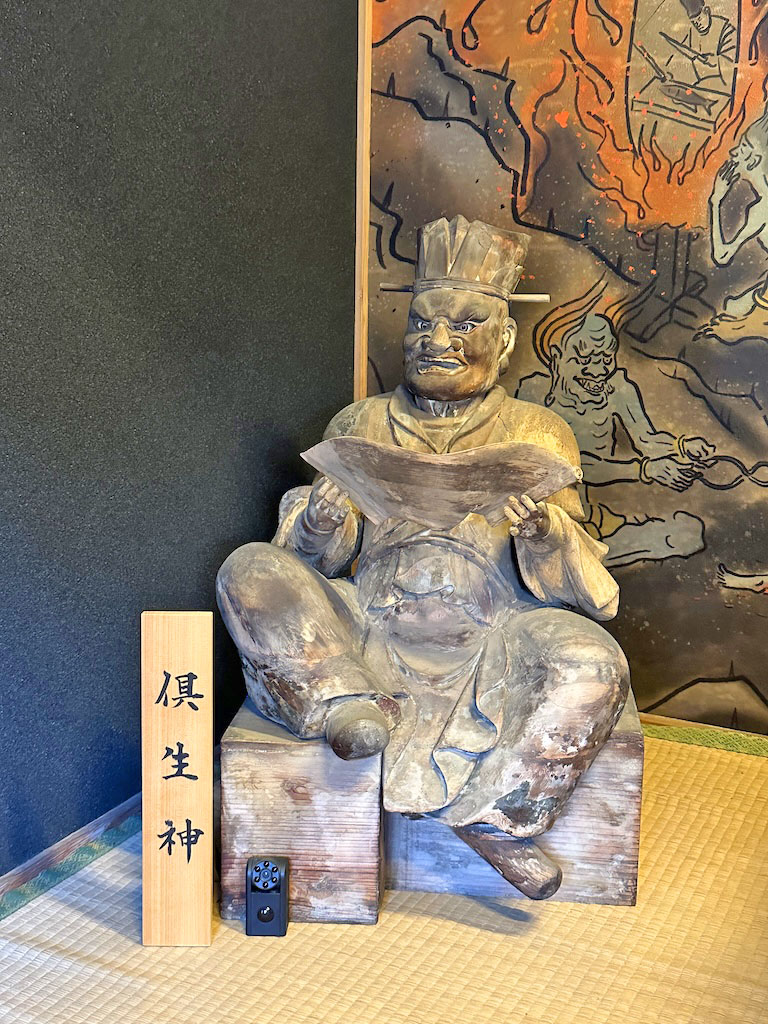

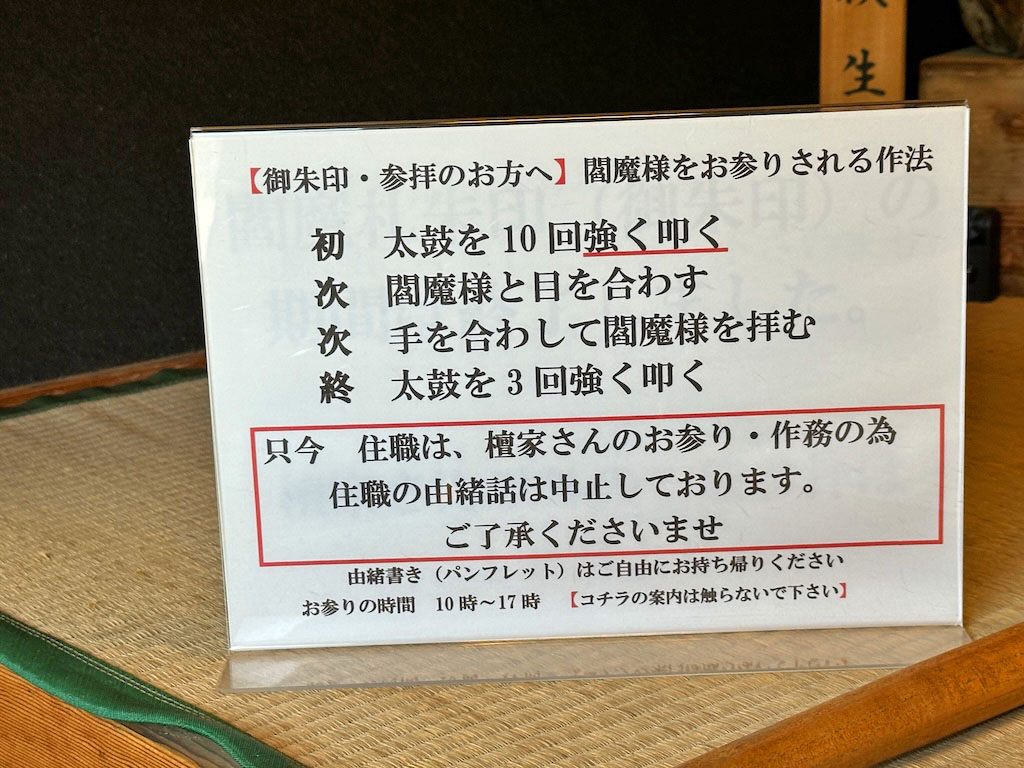

閻魔堂

ラストは気になっていた閻魔堂へ

太鼓が見えてきて、

妻のテンションは上がり気味(笑)

お堂内部へ。

閻魔様。

暗黒童子(あんこくどうじ)。

まるで僕の悪事を

読み上げられている気分です(汗)

倶生神(くしょうじん)

こちらも僕の悪事を

さらに詳しく(笑)閻魔様に報告中。

やはり気になる太鼓(笑)

お〜こりゃ凄い!

合計13回も太鼓を叩いて

お参りできるとは!

しかも13は妻のラッキーナンバーだし、

めっちゃ縁起がいいですよ(笑)

テンション爆上げで参拝する妻。

続いて僕も・・

太鼓冥利に尽きる参拝でした!

厳かにお参りから〜の〜

閻魔様の太鼓で尻上がりに気分が高揚、

最後は観音堂前にてツーショットで〆。