太宰府天満宮宝物殿・常設展(後編)

パワー充電スポット

太宰府天満宮宝物殿に入ると、

境内の爆発的な人出や

喧騒とはかけ離れた

異世界に没入できます。

また空調や臭い対策も完璧なので

とても居心地が良く、

心身ともに癒され活力が湧いてくる

パワー充電スポットとなっています(笑)

太宰府天満宮の式年大祭

次なる部屋は、

式年大祭関係の展示です。

入口。

「太宰府天満宮の式年大祭」

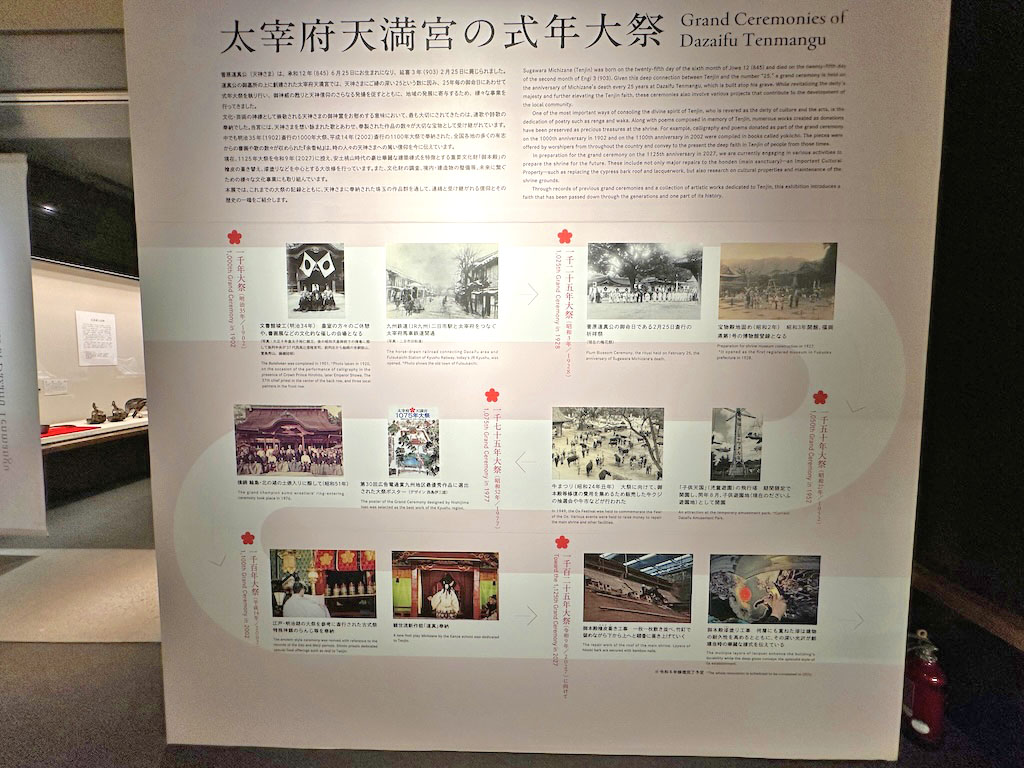

以下、案内の抜粋・要約です。

「菅原道真公の生誕は6月25日、

薨去したのは2月25日。

この25に因み25年毎の御命日にあわせて

式年大祭を行ってきました。

中でも明治35年(1902)の

1000年大祭、、

平成14年(2002)の

1100年大祭で奉納された、

全国各地の多くの有志からの

書画や歌の数々が収められた「余香帖」は、

時の人々の天神さまへの

篤い信仰を今に伝えています。

現在、1125年大祭を

令和9年(2027)に控え、

安土桃山時代の豪壮華麗な

建築様式を特徴とする重要文化財

「御本殿」の大改修を行っています。

本展では、

これまでの大祭の記録とともに、

天神さまに奉納された

珠玉の作品群を通して、

連綿と受け継がれる信仰と

その歴史の一端を紹介します。」

案内を確認した後は、

まずはここからスタート。

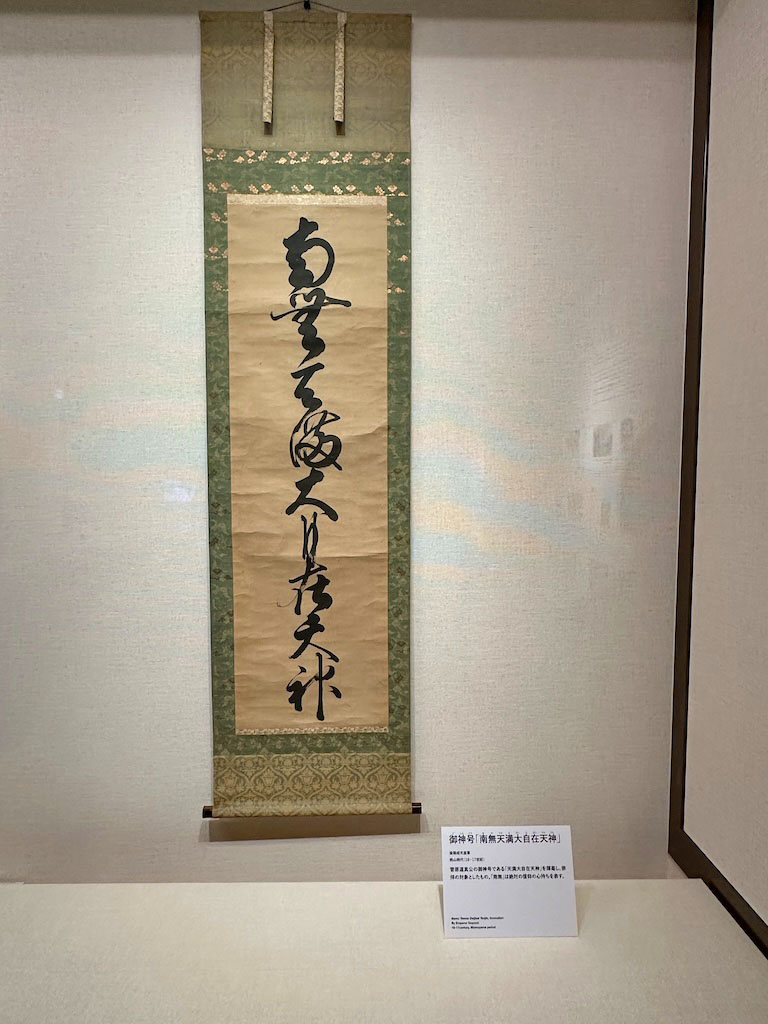

桃山時代、後陽成天皇の揮毫、

道真さんの御神号、

「南無天満大自在天神」の掛軸。

天神縁起絵巻(江戸時代)

展示された場面は、「祈天拝山」。

「道真公は、

自らが潔白である祭文を作って

高山に登り、

七日七夜、天を仰いで身を砕き、

心を尽くして祈り続けた。

すると、

その祈りが通じて祭文は天高く昇り、

「天満大自在天神」の護符が舞い降り、

天神となった。

「高山」と伝わる天拝山(筑紫野市)には、

道真公がその上で祈った

「おつま立ちの岩」も残る。」

この記述を読むと、

いきなり神様にされてしまい、

戸惑う道真公のお顔が浮かびます(笑)

でも祭文が届いてホント良かった!

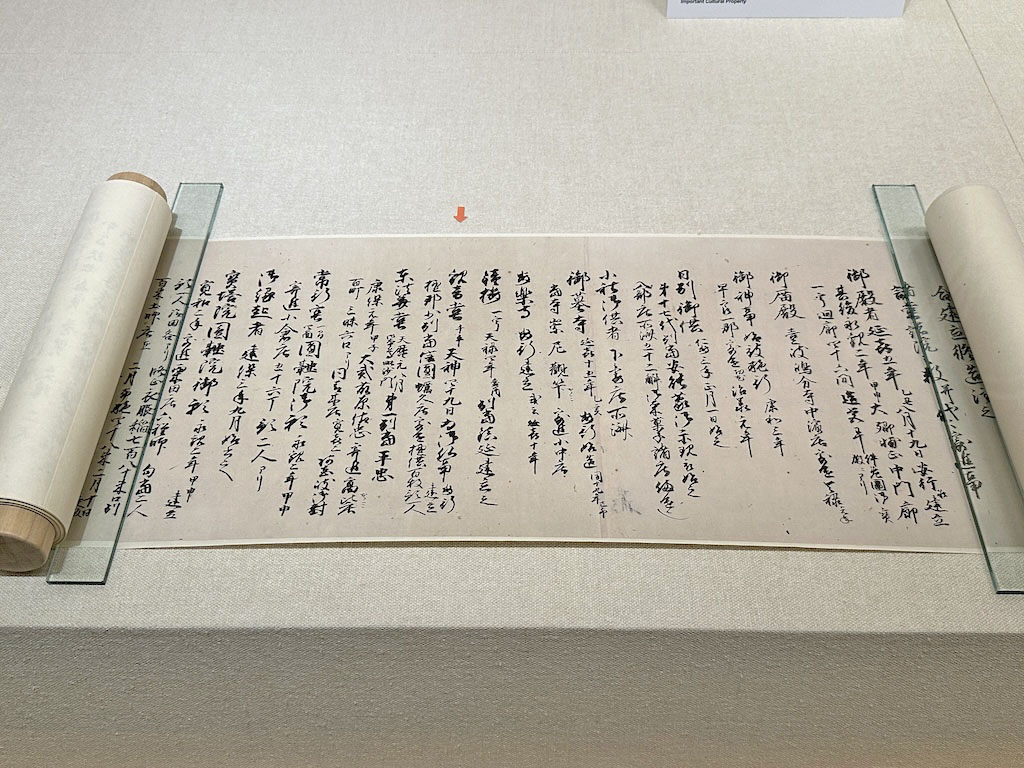

天満宮安楽寺草創日記。

「角東北院信順写

永禄2年(1559)複製」

「天満宮安楽寺(現:太宰府天満宮)の

諸堂修造の経過や寺領の成立事情、

年中行事、別当次第などを記す。

原本の成立は鎌倉中期頃と推定されている。

道真公の祠庿を建立した味酒安行が、

天神四十九日の御仏事のため、

千手観音を祀った観音堂を

建立したと記される。

道真公の追善のための法要が、

創建当初から執り行われていたことが

窺い知れる。」

この日記で最も重要な部分、

「天神四十九日の御仏事」の所には、

赤矢印が付けられています。

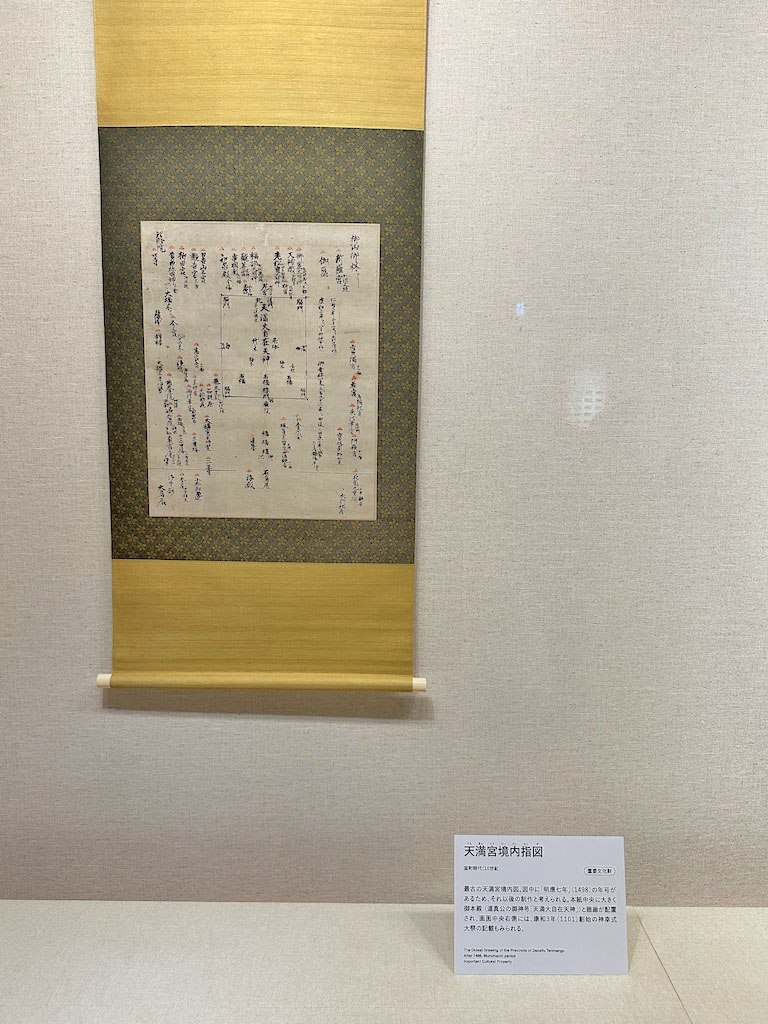

「天満宮境内指図

室町時代(16世紀)」

「最古の天満宮境内図。

図中に「明應七年」

(1498)の年号があるため、

それ以降の制作と考えられる。」

指図を拡大すると・・

伽藍配置が今とほぼ同じですね!

「天満大自在天神」(御本殿)も

飛梅もあるし、

太鼓橋を含む三つの橋は、

「橋 橋 橋」と記されていますし、

志賀社も今と同じ場所で、

当時は、

文殊菩薩が安置されていたようです。

また、

鎌倉末期〜南北朝時代の石鳥居や、

浮殿の場所も変わらないのが

嬉しくなりますね!

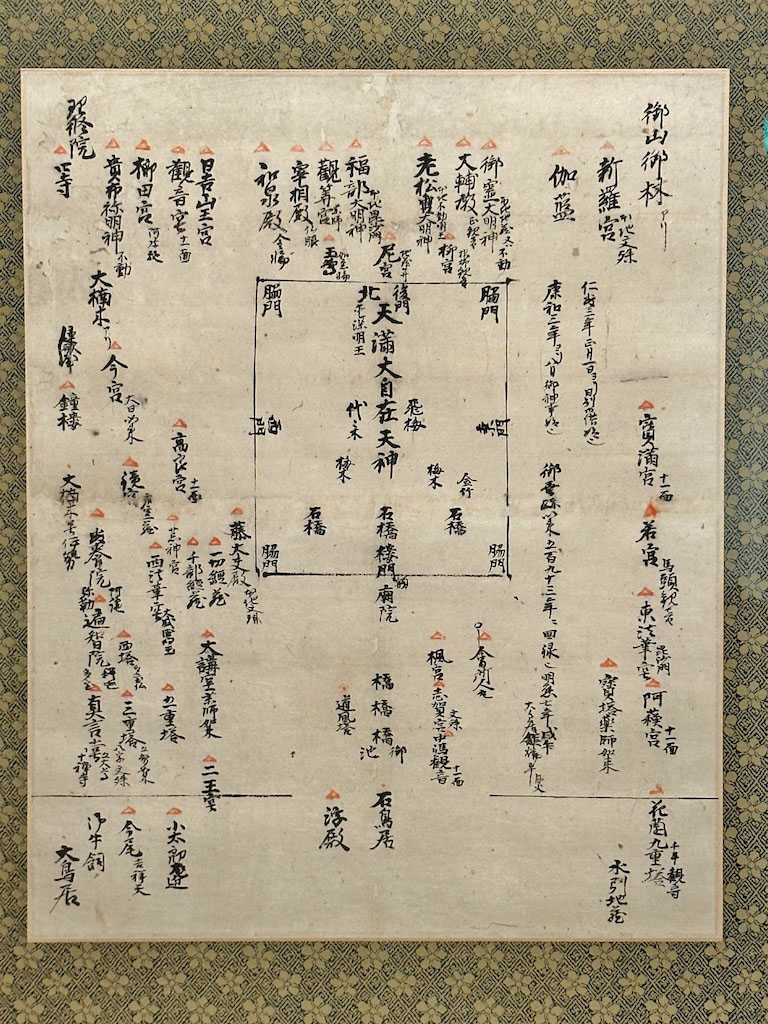

筑前国続風土記。

原資料は貝原益軒の

宝永6年(1709)のもので、

「天満宮」の項には、

「春秋二度の大祭」

(春:2月25日道真公御命日のお祭、

秋:神幸式)は毎年怠ることなく行われ、

春の祭は秋の祭より古くから

行われていたと記される。」

このようにあります。

コーナー全景。

太宰府天満宮絵図。

「元禄4年(1691)

道明寺天満宮 蔵 複製」

「筑後国水田天満宮の総領として生まれ、

亀戸天神社を創建した大鳥居信祐が、

道明寺天満宮に奉納した境内図。」

太宰府天満宮神事帳。

「1,075年大祭(昭和52年)に

あわせ崇敬者より奉納。

「ランジ」は米粉やうるち米で作った餅で、

粢(しと魏)に、黄・赤・白の

三色の彩りを施した当宮独自の神饌。」

天満宮境内絵図。

慶應3年(1867)。

「神仏分離令発令前年の境内図。

大講堂や観音堂などの仏堂が建ち並び、

遠景には竈門山(宝満山)が描かれる。」

これが、

神仏習合見納めの図という事ですね・・

これを描いた作者の吉嗣さんも

一年後に神仏分離なんて、

夢にも思わなかったでしょう・・・

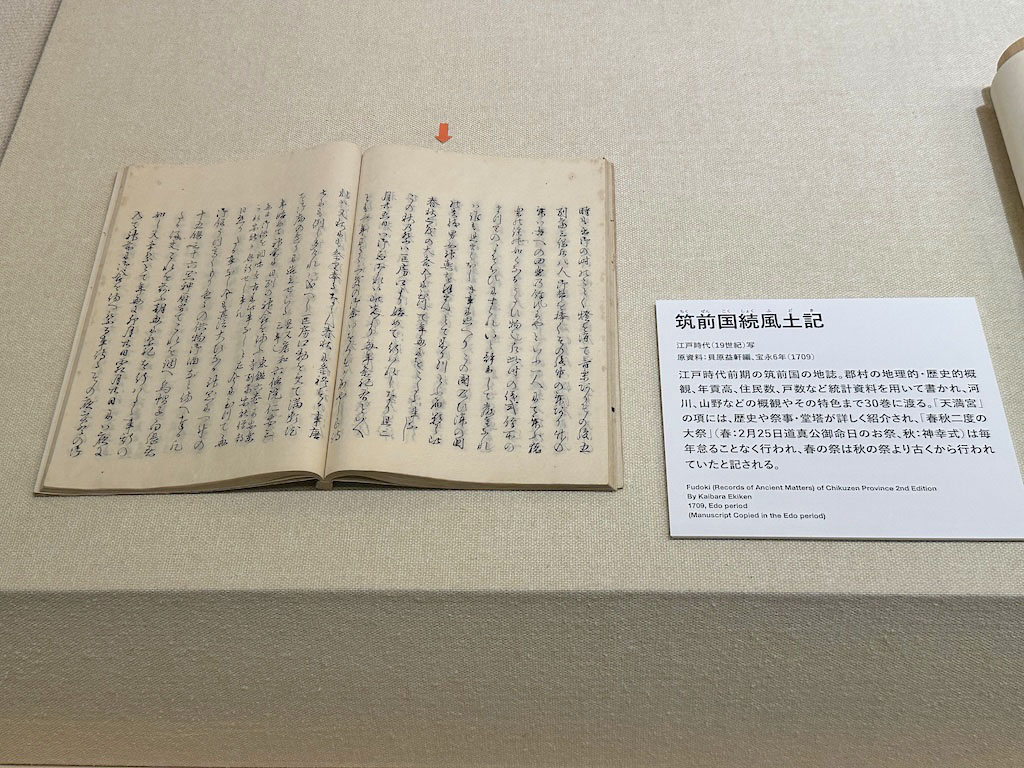

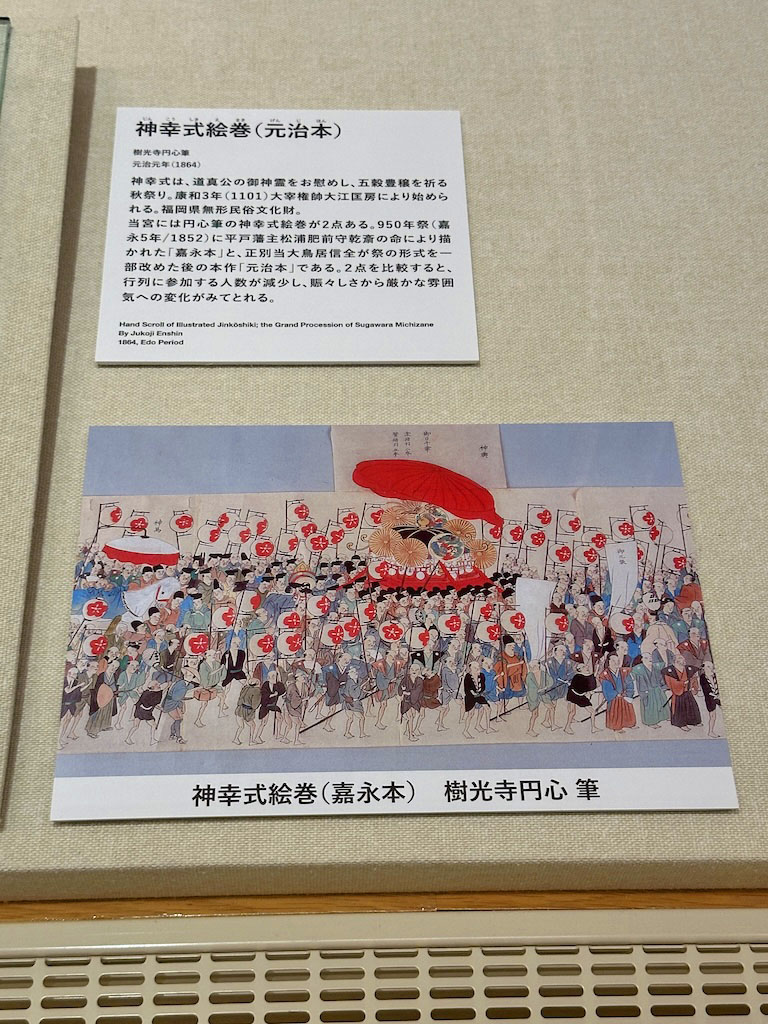

神幸式絵巻(元治本)

元治元年(1864)

樹光寺円心筆。

「神幸式は、道真公の御神霊をお慰めし、

五穀豊穣を祈る秋祭り。

康和3年(1101)

太宰権師の大江匡房により始められる。」

このように記されています。

Wikipediaによると

鎌倉殿の13人の大江広元は、

匡房さんの曾孫にあたるそうです。

毛利氏の祖先が、

大江広元から始まった事を考えると

毛利元就の子、小早川隆景が、

天正十九年(1591)、

現在の御本殿を寄進した背景の一つに

ご祖先様への想いがあったのかも

知れません。(妄想です・・笑)

同じく樹光寺円心筆の「嘉永本」。

12年後の元治本に比べ、

祭りの人数が多く、

祭りのやり方が、

華やかさから厳かさへ

変わって行った様子がわかると

記されています。

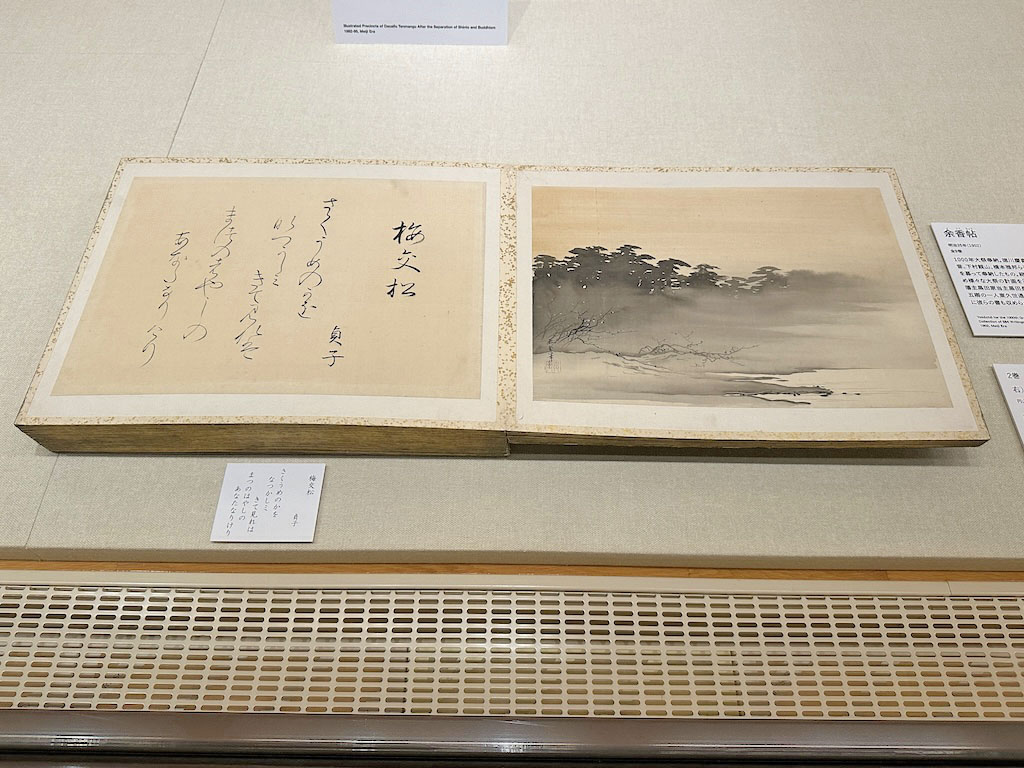

「余香帖」の作品。

明治35年(1902)

1000年大祭奉納。

案内で記されていた

「余香帖」に納められたものですね。

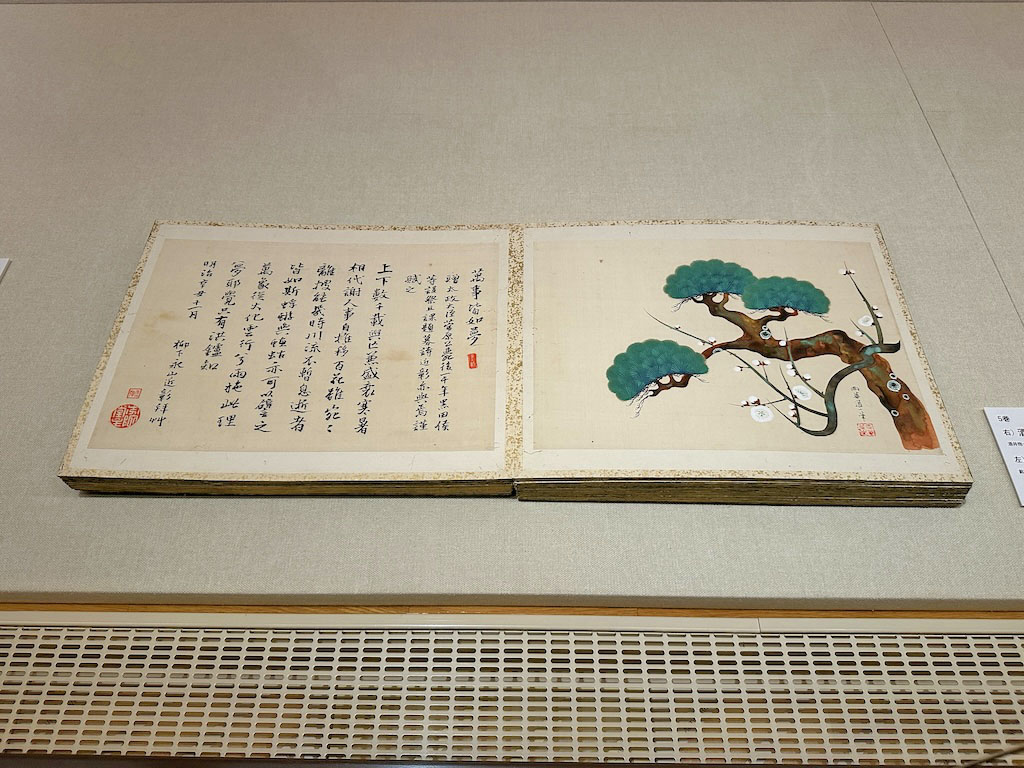

同じく「余香帖」の作品。

牛と来れば梅・・・

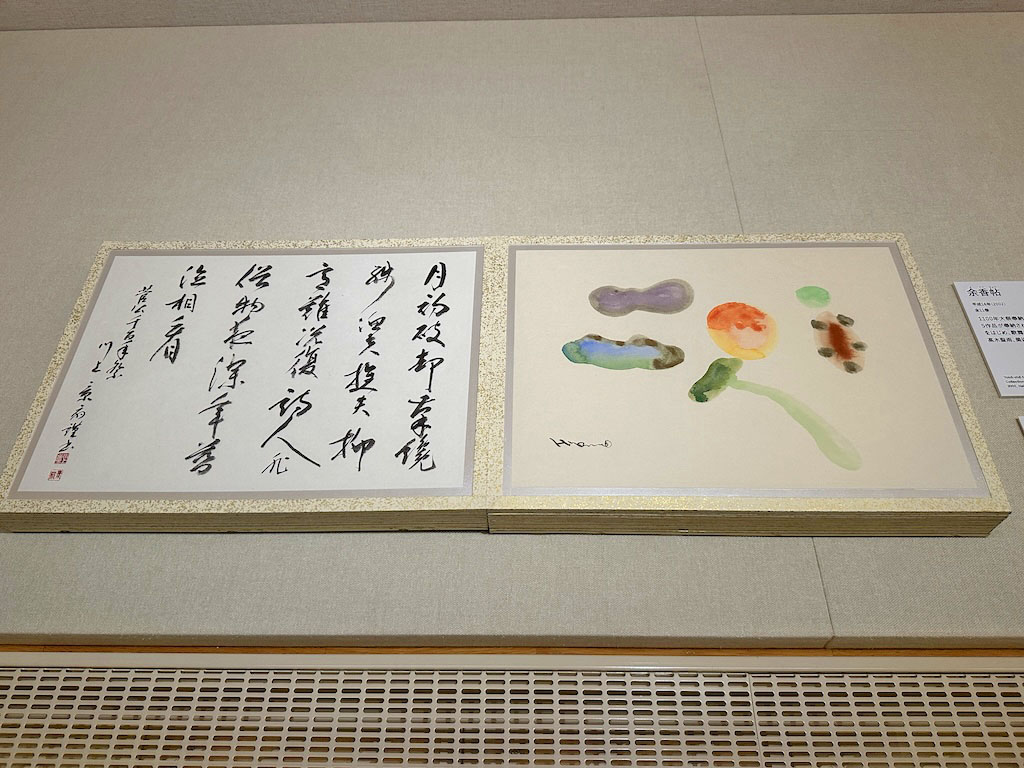

こちらも「余香帖」の作品。

天満宮境内図。

明治初期。

「天満宮が官幣小社であった頃の境内図。

明治28年(1895)には

官幣中社となる。

廃仏毀釈を経て、

境内入口の仁王門が除かれ、

天神広場の講堂は

「祓殿」と改称されるなど

仏教色が払拭されている。」

神仏分離というもの、

寺社にとって存廃の危機だったはず。

いや、廃された寺社は無数にあり、

壊された文化財も数知れず・・です。

太宰府天満宮も

神社としての生き残りをかけ、

想像を絶する苦労をされ、

また、努力もされた事に

違いありません・・・

陶器などの奉納品コーナー。

麒麟像。

山鹿喜兵衛兼広作

江戸時代(19世紀)

「博多鋳物師の一派である山鹿氏は、

室町時代に芦屋釜を制作した

芦屋鋳物師の末裔で、

江戸時代には代々の福岡藩主が

幕府に献上する釜や鍋を手掛けていた。

本作は、嘉永5年(1852)

950年祭奉納の麒麟像

(山鹿包秋・包信・包春作)に

倣ったものと考えられている。

当宮には、麒麟像のほか、

御神牛や相輪橖など

山鹿氏の手による品々が

多く奉納されている。」

宝物殿前の麒麟像は、式年祭で

奉納されたものだったのですね!

ちなみにこちらがその麒麟像です。

ここの案内には、

式年大祭や作者の事はどは、

書かれていなかったので、

宝物殿に来て、

また一つ知識が増えました!

菅公坐像。

中村信喬

平成14年(2002)

「1100年大祭に際し、制作された。

平成6年まで楼門前広場にあった

樹齢1000年と伝わる樟を材としている。

宝物殿入口に展示中の「御神牛」も

同材を用い手がける。

威厳の中に優しさを湛えた天神像である。」

楠には永遠の命が

吹き込まれたということですね・・

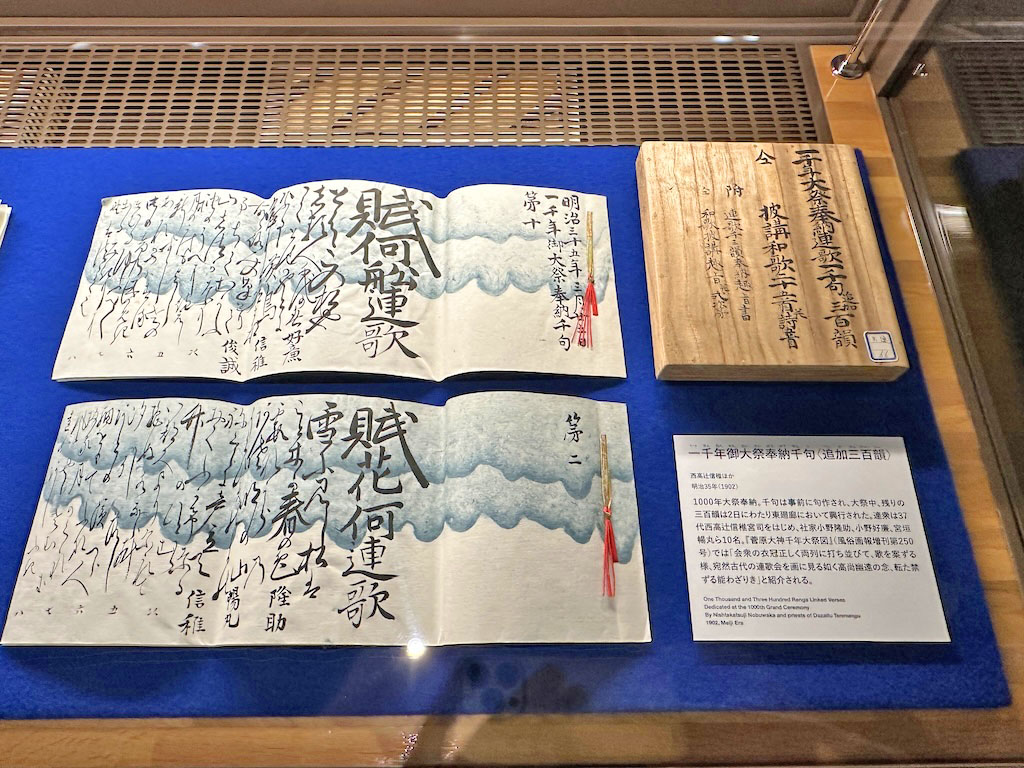

一千年御大祭奉納千句<追加三百韻>

西高辻信雅ほか

明治35年(1902)

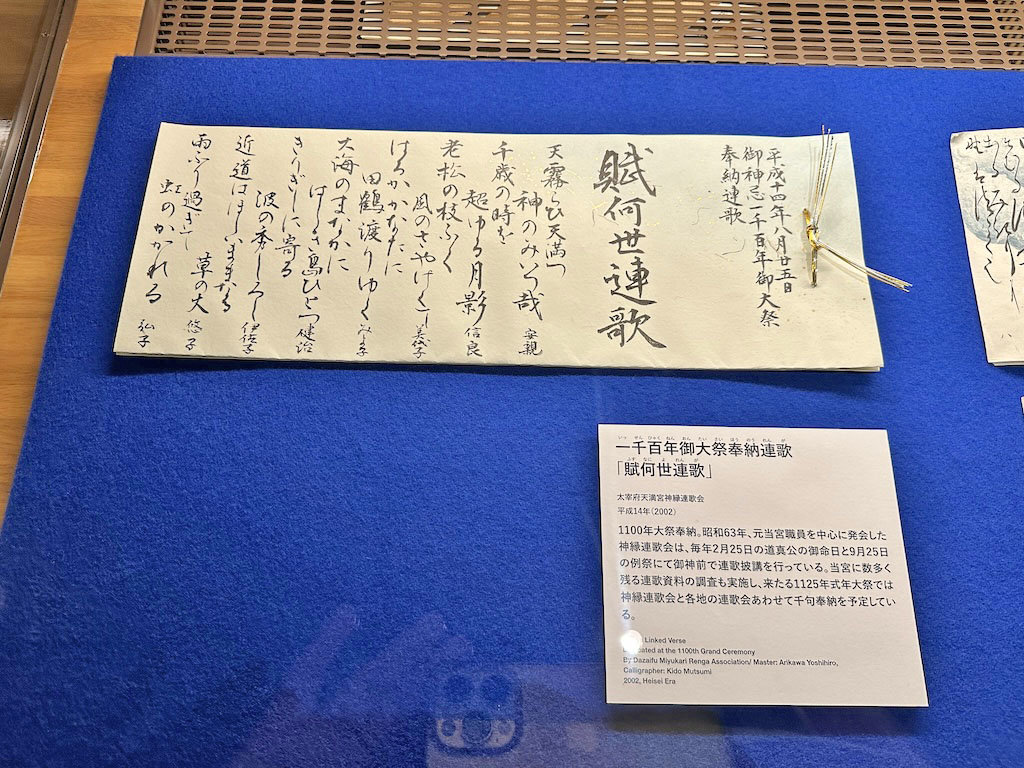

一千百年御大祭奉納連歌

「賦何世連歌」

太宰府天満宮神縁連歌会

平成14年(2002)

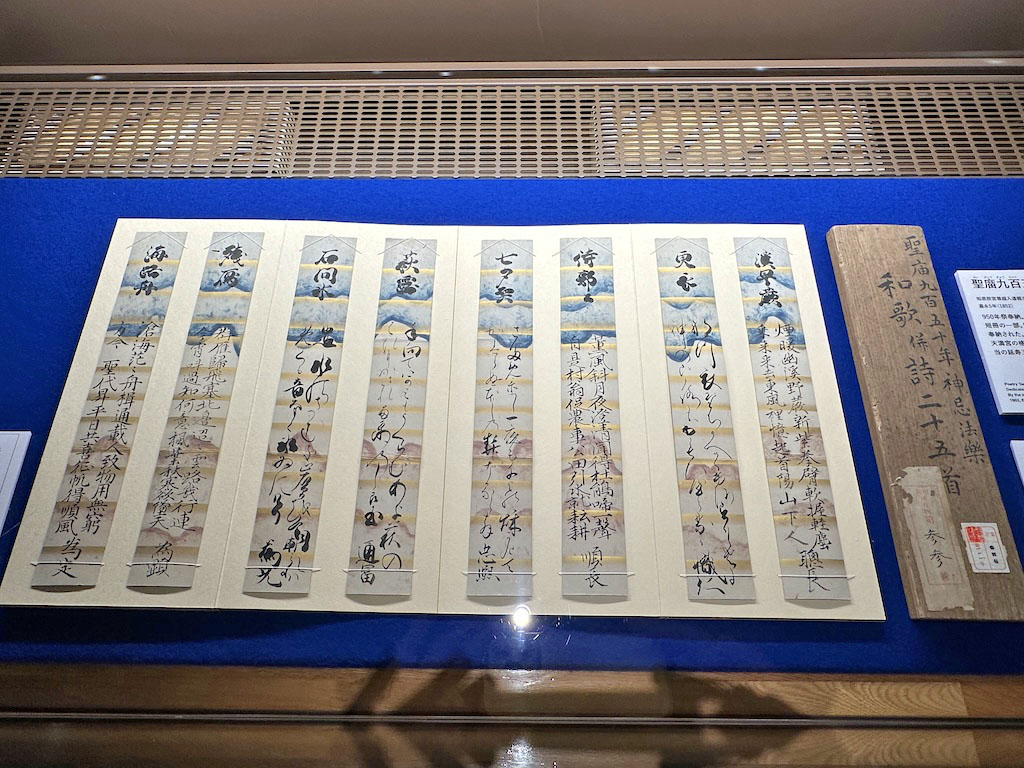

聖庿九百五十年神忌詩歌冊。

知恩院宮尊超入道親王ほか

嘉永5年(1852)

「短冊二十五首は御本殿で披講され、

御神前に奉納された」

ここでも25へのこだわりが!

ご縁ある数字を大切にする事は、

いつも「13」にこだわる

僕の妻と一緒です(笑)

宝物殿、とにかく奥が深く、

掘り下げれば、

キリがありませんので(笑)、

この辺りで常設展観覧は終了し、

次なる特別展へと足を進めます。

(続く)