玄蕃尾城(福井・滋賀)大手口

治安

賤ヶ岳の戦いに於ける

柴田勝家の本陣、玄蕃尾城と

佐久間盛政の陣地だった

行市山砦方面への分岐点で、

一人の若い女性とすれ違いました。

人がいない山奥を女性が単独行動しても

危険なのは「熊さん」だけという日本、

改めて、治安の良さを実感した次第です。

玄蕃尾城の概略

天正十一年(1583)、

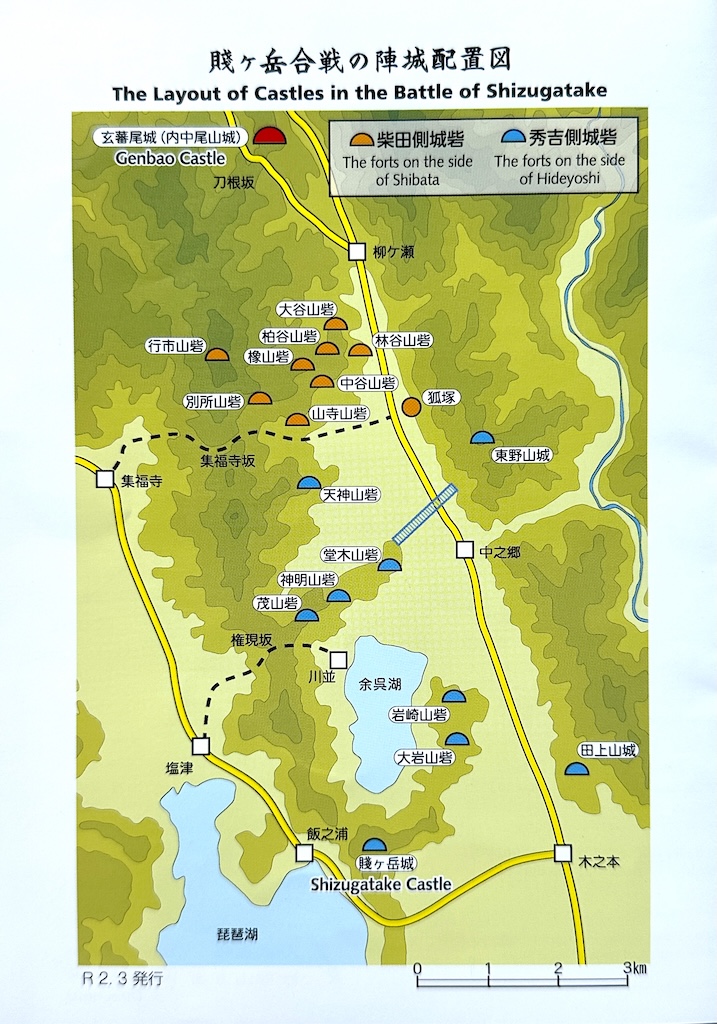

賤ヶ岳合戦陣城配置図から見ていきます。

北側、勝家の玄蕃尾城はかなり山奥で、

防御施設としては強力なものの、

機動力という点では厳しいものがあり、

一方、南側の秀吉方本陣は賤ヶ岳城の東、

「木之本」の木之本地蔵院は平地にあり、

ここで防御して戦うという思想は感じられず、

何事にも「臨機応変」に対応できる事を

優先していたようで、

当時の両者の置かれた立場の違いが

なんとなくわかる気がします。

玄蕃尾城平面図。

陣城としては比較的規模が大きく、

土塁と空堀の組み合わせで、

守りを固めた連廓式山城です。

登城

見学者受付完了後、山登り開始。

朝8時半前ですが、

既に車が一台停まっていますので、

お城の中には、

先人がいらっしゃるのでしょう。

20分という時間表示も

ほぼ完璧でした。

堀切。

手前に祠があるので寄ってみる事に。

「大権現」に参拝。

堀切と食い違い虎口のミックスかな?

さらに堀底を進みます。

ここは久々坂(くぐさか)峠といい、

ネット情報によると

明治天皇が敦賀に行幸される際、

この道をて輿に乗って通られた道だそうで、

戦国時代の堀切とかでは、

ないかも知れませんね。

ここが要注意分岐点。

正解は左の登りですが、

何気なく真っ直ぐ行くと、

行市山砦方面に行ってしまい、

大変な事になります(笑)

少しだけ右に進んでみると、

「滋賀県柳ヶ瀬 1.3Km」の表示があり、

柳ヶ瀬トンネル付近まで行ける

道なのかも知れません。

そしてこの先から冒頭に書いた

若い女性が足取りも軽やかに

やって来たのです(笑)

そして間違いなく玄蕃尾城へ。

結構、崖登り的な感じ・・

平地に着いてホッと一息。

ここも廓(曲輪)跡でしょう。

さらに奥へ。

ここも堀切かな?

案内が見えて来たので、

まずはそちらを確認します。

「国指定史跡

玄蕃尾(内中尾山)城跡

指定年月日 平成十一年七月十三日

所在地及び地域

福井県敦賀市刀根(以下省略)

滋賀県長浜市余呉町大字柳ヶ瀬(以下省略)

指定面積 158,772平方メートル

指定理由(説明)

玄蕃尾(内中尾山)城跡は、

滋賀県と福井県境の

柳ヶ瀬山(内中尾山)山上にある。

かつて、この城には賤ヶ岳の合戦

(天正十一年・1583)の際、

戦国時代の武将である

柴田勝家の本陣が置かれたところである。

本遺構は、極めて限定された時期の

城郭の遺構であることから、

中世城郭から近世城郭への過渡期にあたる

城郭編年の評式遺跡として重要であること、

遺構が良好に遺存していることなどから、

史跡に指定して保存を図るものである。」

令和七年四月一日と記されていますから

これが設置(リニューアル)されたのは、

僕たちが訪問する一ヶ月半ほど前という事で、

タイミング良かったかもですね(笑)

廓1

「曲輪」「廓」と表記される「くるわ」。

どちらも正しい漢字ですが、

お城によって使われ方はまちまちで、

玄蕃尾城では「廓」と記されています。

大手口の手前もかなり広く、

平らになっているので、

何らかの廓だったのでしょう。

もうすぐ大手口。

いきなりの土塁オンパレードに、

二人してテンションMAX!(笑)

これはすごい!

戦国山城の集大成的な徹底防御の構えです。

空堀は3mほどと意外と深く、

この先は行き止まりなので、

後ろから攻められると

妻は袋小路に追い詰められて、

間違いなく討死するでしょう(笑)

こちらは廓側のもう一つの空堀。

要するにここは、

外空堀〜土塁〜内空堀〜廓といった

二重の防御となっているのです。

動画でも撮影。

そして、この時、

先に駐車していた車の持ち主であろう

男性とすれ違ったのですが、

何と「熊鈴」を付けられていました!

熊鈴の音を聞くと、

何故か熊の姿を

想像してしまうから不思議ですね(笑)

勿論、

僕たちは「音無しの構え」です。

分岐点で出会った

単独行動の若い女性も

「音無しの構え」でしたが、

きっと無事下山されている事でしょう!

大手廓。

「前線の陣地」と記され、

ここが最初に敵を迎え撃つ

大切な場だったことが分かります。

北側も食い違い虎口と

土塁で固められています。

虎口廓

廓1を抜けて、土橋へ。

土橋から虎口廓を望む。

ここも土塁と空堀を多用し、

勝家さんの対秀吉への心意気を

ダイレクトに感じられます。

動画でも撮影。

東虎口(攻撃用大手口)全景。

「専守防衛」と「攻撃用」と

大手の機能を二つに分けているのは、

配置される部下からしても

城主の意図が理解しやすくて

いいかも知れません。

(ここでの戦いはなかったが・・)

細やかな案内のおかげで、

今どこにいるのかがすぐ分かり、

玄蕃尾城の散策は実に楽ちんで、

有難い限りですね。

この後、気になっている馬出廓、

そして主郭へと向かいます。

(続く)