石清水八幡宮(京都)摂社・末社

本殿を想像

8年ほど前に参拝した

愛媛県の伊佐爾波神社は、

石清水八幡宮の社殿や廻廊を模して

造られていて、

廻廊内の本殿も直接参拝出来ました。

なので、

一般人は目にできない

石清水八幡宮の本殿を

伊佐爾波神社の本殿で、

勝手に想像してみました(笑)

切妻造の建物が前後に並んだ本殿。

後殿(左)が御祭神の夜のお住まい、

前殿(右)が昼のお住まいとなります。

徳川家光の石清水八幡宮造営から約30年、

寛文七年(1667)の建立で、

松山藩主の松平定長さんが、

石清水八幡宮を崇敬するあまりに、

社殿などを模したと言われ、

大分県の宇佐神宮、柞原八幡宮、

石清水八幡宮、伊佐爾波神社、

全国にこの四つにしかないと言われる

貴重な八幡造りの本殿です。

ちなみに伊佐爾波神社の正面も

このように似ています。

ここまでして、

深〜く崇敬される石清水八幡宮、

その御神威たるや、計り知れませんね!

廻廊周辺

御本社廻廊周辺には幾つもの

摂社・末社が鎮座していて、

まずは案内を確認します。

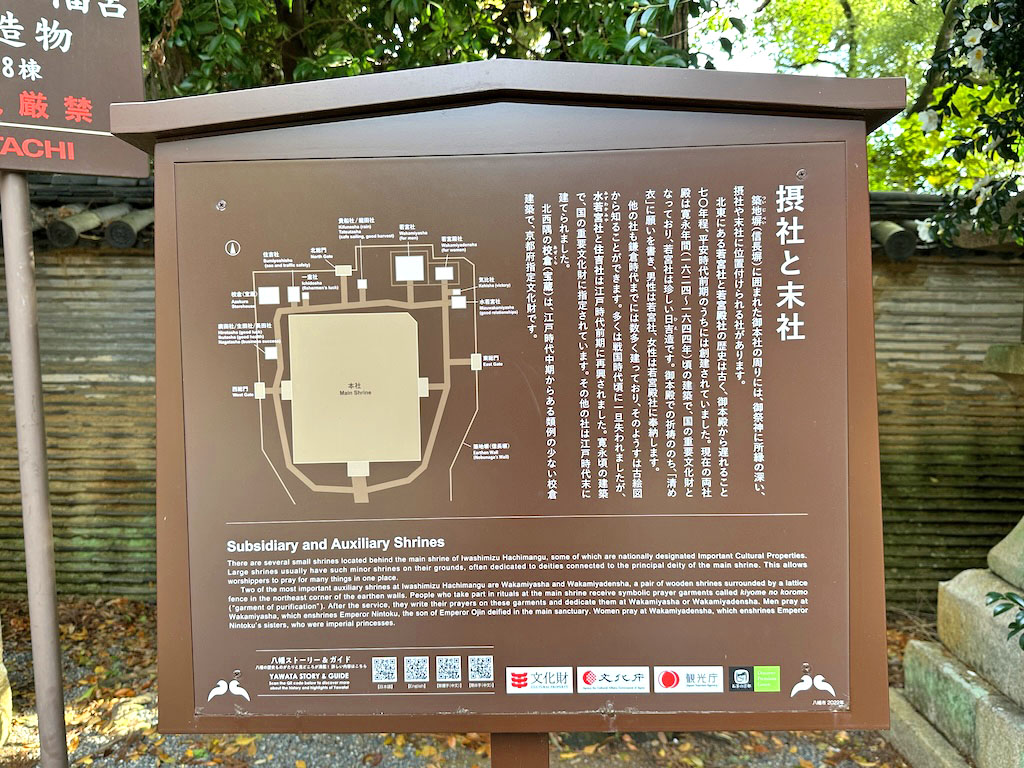

「摂社と末社」

「築地塀(信長塀)に囲まれた

御本社の周りには、御祭神に所縁の深い、

摂社や末社に位置付けられる社があります。

北東にある若宮社と若宮殿社の歴史は古く、

御本社から遅れること70年程、

平安時代前期のうちに創建されていました。

(中略)

他の社も鎌倉時代までには

数多く建っており、

そのようすは古絵図から

知ることができます。

多くは戦国時代頃に一旦失われましたが、

水若宮社と住吉神社は

江戸時代前期に再興されました。

寛永頃の建築で、

国の重要文化財に指定されています。

その他は江戸時代末期に建てられました。

北西隅の校倉(宝蔵)は、

江戸時代中期からある

類例の少ない校倉建築で、

京都府指定文化財です。」

この案内で概略は掴めますね!

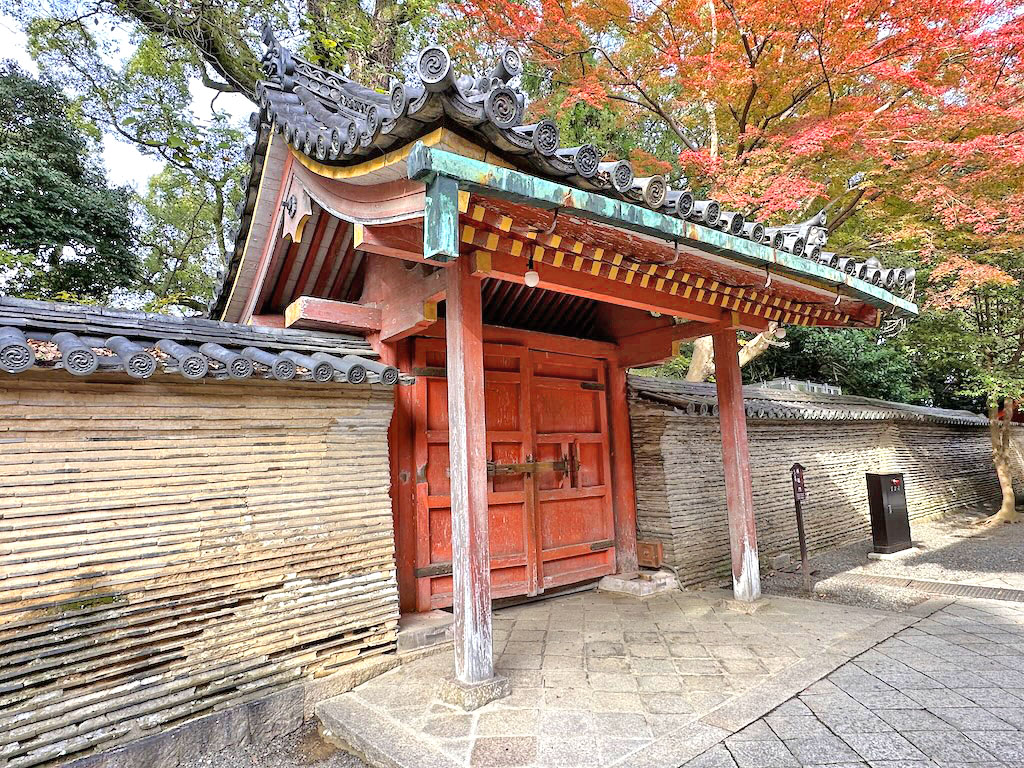

御本社正面から左へ。

西南隅。

御本社は、信長塀と呼ばれる

築地塀に囲まれています。

西総門。

右から廣田社、生田社、長田社。

この三社、江戸時代までの

「摂津国」の神社ですね。

摂津国の偉い人が、

ここに勧請したのでしょうか?

西北隅。

校倉(宝蔵)

江戸時代中期の建立で、

京都府指定文化財となっています。

校倉造りをアップ。

校倉造りと言えば、条件反射的に

奈良の正倉院を思い出すのは、

日本人の性なのかな?(笑)

住吉社(左)と一童社(右)。

初めて聞く「一童社」の名ですが、

御祭神は磯良命と記され、

「御神徳 漁業安全繁栄」とありますので、

僕たちの地元福岡の志賀海神社の御祭神、

安曇磯良命のことでしょう。

北総門。

貴船社(右)と龍田社(左)。

雨の神と風の神のコラボです(笑)

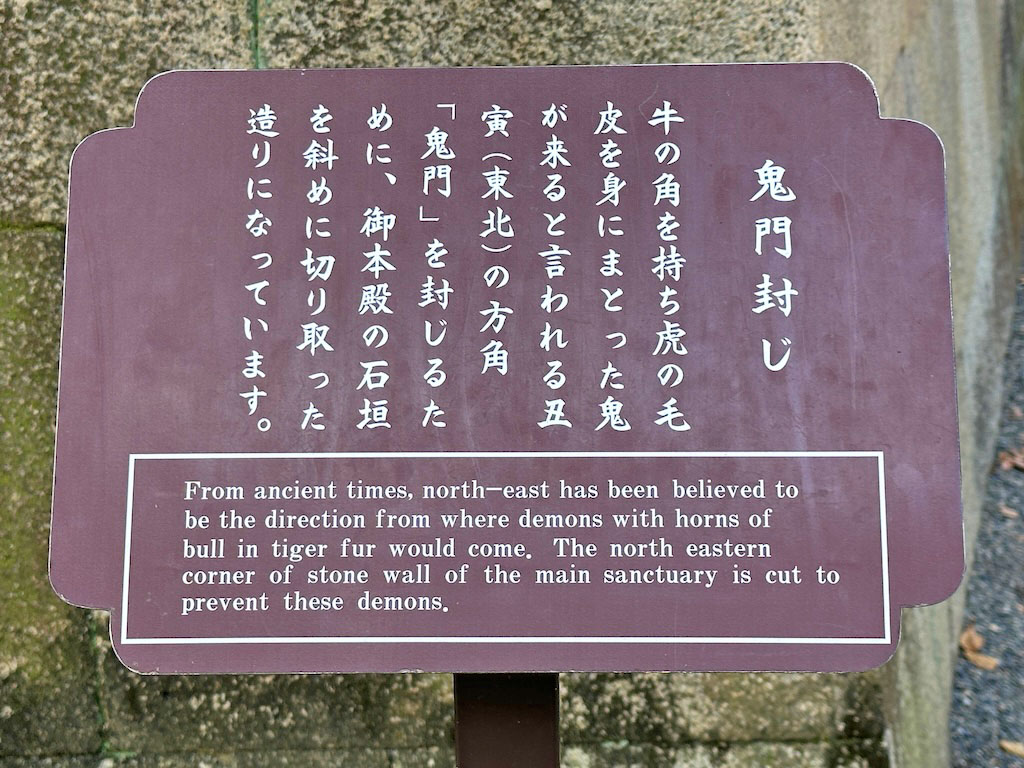

角が削られた東北隅。

案内を確認。

「鬼門封じ」

「牛の角を持ち虎の毛皮を身にまとった

鬼が来ると言われる丑寅(東北)の方角

「鬼門」を封じるために、

御本殿の石垣を斜めに

切り取った造りになっています。」

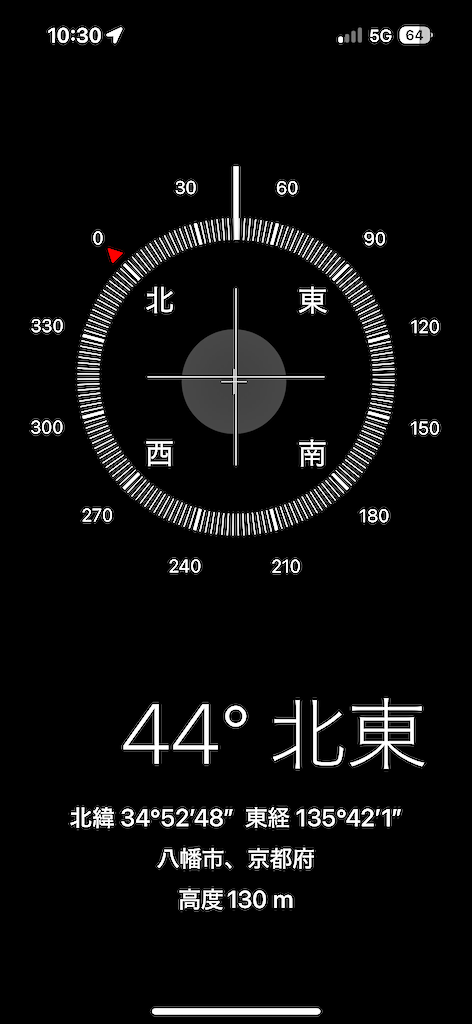

コンパスで確認してみても

ここは間違いなく鬼門です(笑)

鬼門に達つお社群。

これら自体一つの「鬼門封じ」

なのかも知れません・・

若宮社(男性の守護神)。

若宮殿社(女性の守護神)。

この二社について案内には、

「現在の両社殿は寛永年間

(1624〜1644)頃の建築で、

国の重要文化財となっており、

若宮社は珍しい日吉造です。

御本殿での祈祷ののち、

「清め衣」に願いを書き、

男性は若宮社、

女性は若宮殿社に奉納します。」

このように記されています。

気比社。

若狭国の気比神宮を

勧請したのでしょうか?

水若宮神社。

御祭神の宇治稚郎子命は、

本殿の御祭神、応神天皇の子で、

異母兄の仁徳天皇と

皇位を譲り合いの末、

自ら命を絶って、仁徳天皇を

即位させたと日本書紀にあります。

これは以前、神社検定の

テキストで知ったことですが、

皇位を奪い合う事はあっても

譲り合った末に自殺するということに

めっちゃ驚いた思い出があります。

大体、皇位継承は

貶め合い、殺し合いの歴史ですからね(笑)

そして、

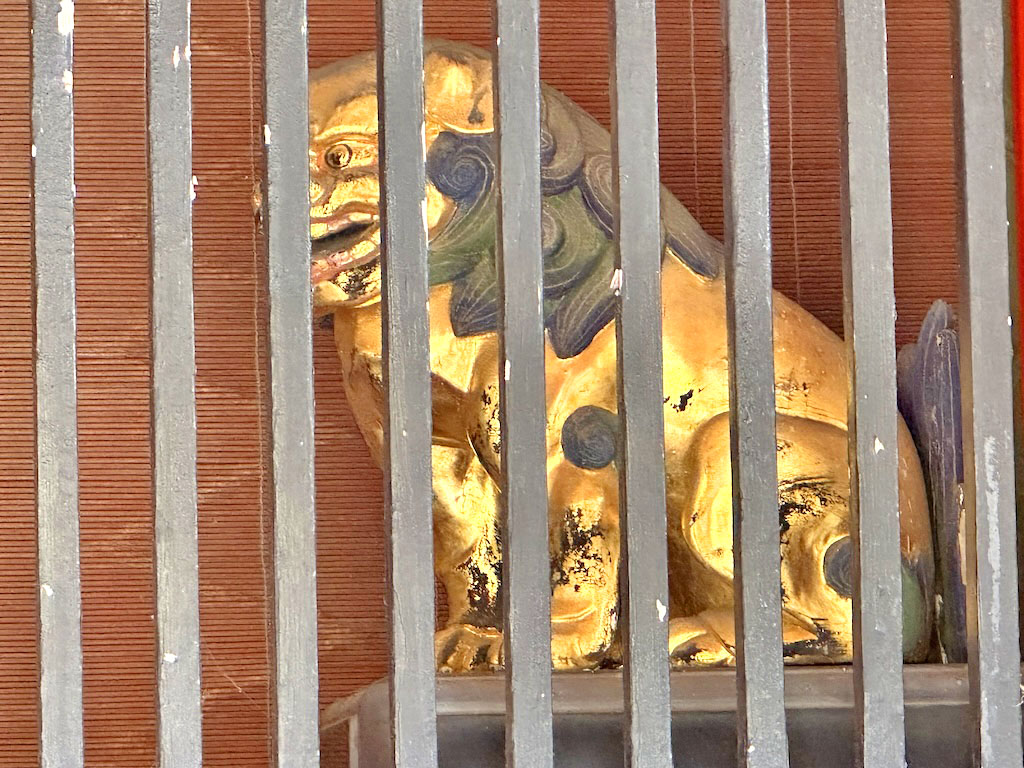

ここでの注目はこちらです。

黄金の本殿狛犬!

吽形。

テンション上がったところで、

摂社・末社めぐりは完了し、

御本社正面へと向かいます。

東総門。

東南隅。

御本社の石垣は四方に渡り、

どこも素晴らしいのですが、

ここの石垣は、特に圧巻です。

寸分の狂いも無い切り込み接ぎ、

美しい算木積みの隅石、

ため息が出るほどです・・・

この完璧な積み方も

たまらんですな〜!

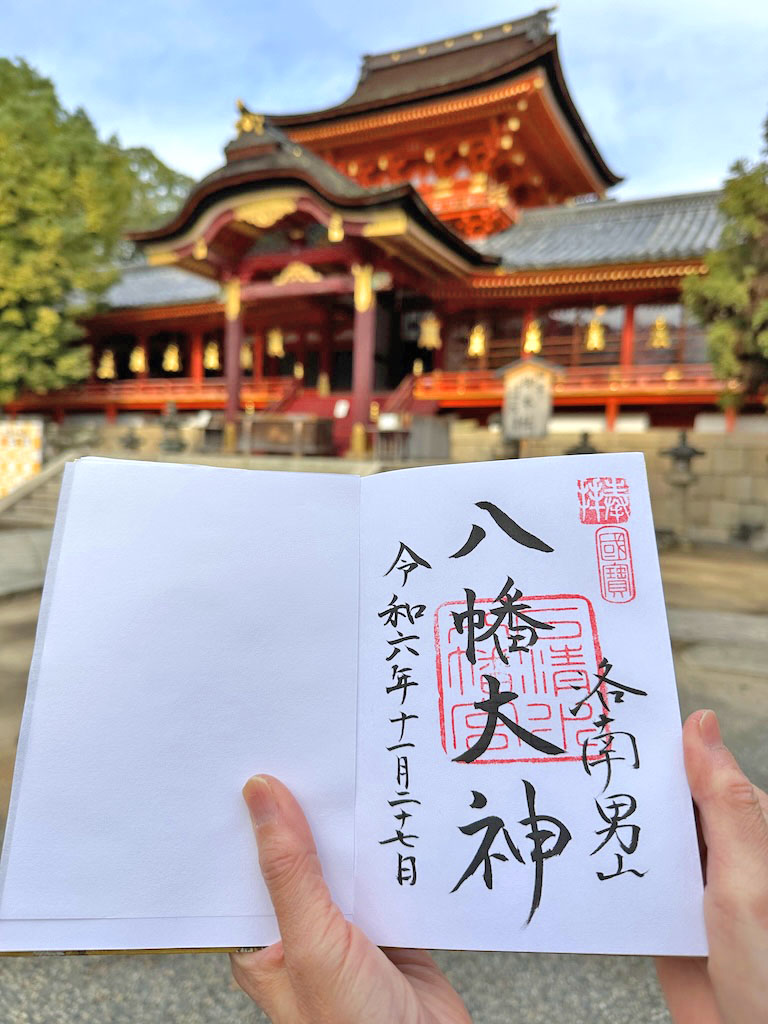

御朱印

参拝後は社務所へ。

達筆な御朱印。

後からXで知ったことは、

八の字を「鳩」でとお願いすると

そのように書いてもらえるという事。

やはり事前情報は大切ですね(笑)

御本社前にてツーショット完了。

ここからは、

絶景スポットの展望台へ

(続く)