義の武人 高橋紹運(特集展示)後編

来館者

僕たちが展示会場に着いた時、

来館者は誰もいませんでした。

地元の悲願

「立花宗茂 誾千代

大河ドラマに」の家紋入り幟に

気分も高揚する中、

会場は二人で独占かと思われた

その直後、

こんな感じに様変わりしたのです!

いきなり6人、

僕たち入れて8人(笑)

ある意味、ホッとしますね!

展示

前編では、展示の1〜5までの

見学を書きましたが、

遂にクライマックス、

岩屋城の戦いへ・・・

以下、展示を要約&感想などを

記して行きます。

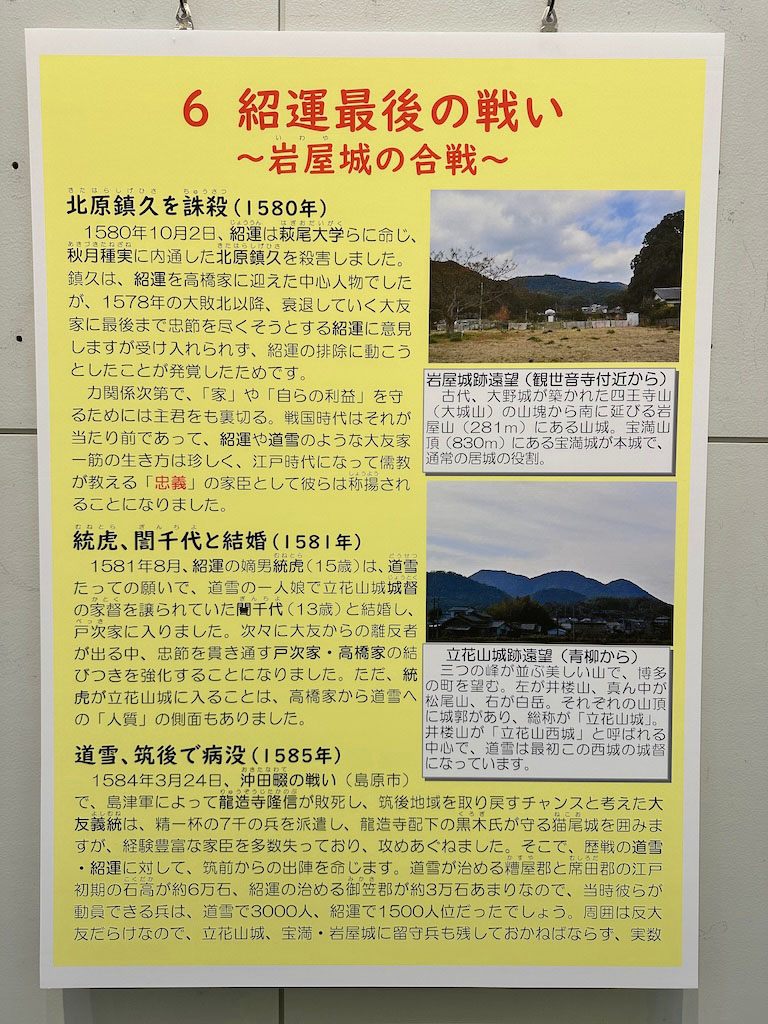

「6 紹運最後の戦い

〜岩屋城の合戦〜」

ここからの紹運を

時系列で書くと

1580年、

秋月種実に内通した北原鎮久を殺害。

1581年、

嫡男統虎(後の立花宗茂)、

戸次道雪の一人娘誾千代に婿入りし、

戸次家に入る。

1585年、

道雪、筑後北野の陣で病没。

1586年3月

宗麟、豊臣秀吉に面会し、

家人(配下)となり島津討伐を願うが、

島津義久は秀吉の惣無事令を拒絶し、

秀吉到着前の九州制覇を目指す。

1586年7月

島津軍 勝尾城を落とす。

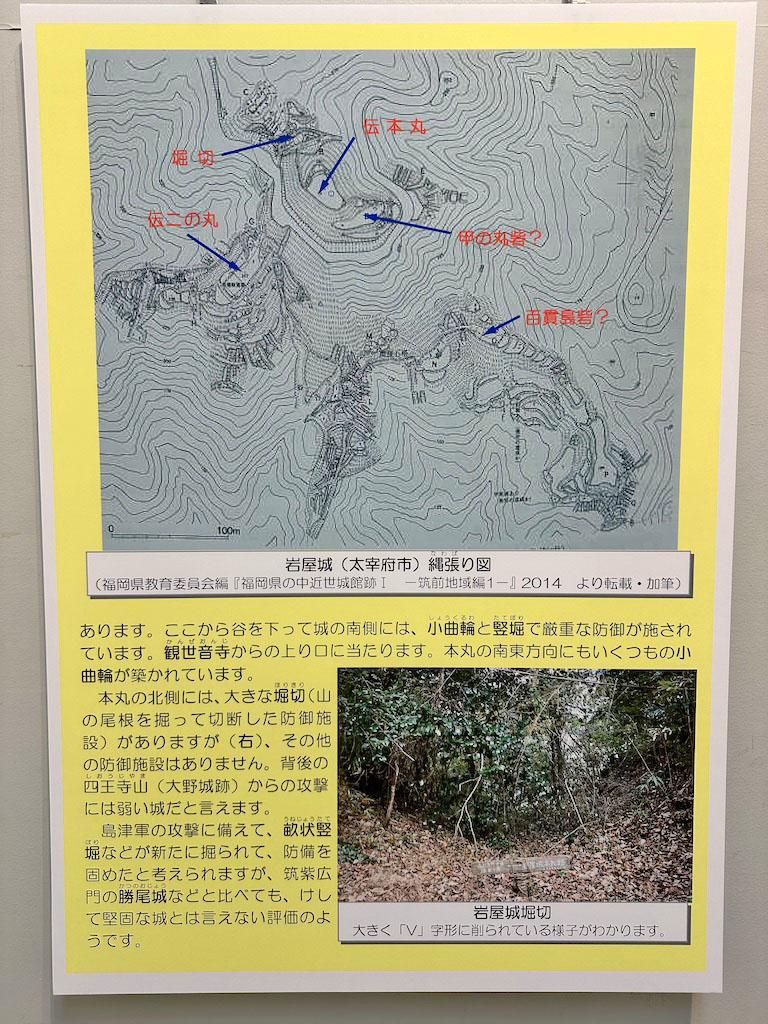

岩屋城の縄張り図。

「宝満山頂(830m)にあって、

堅固な宝満城に対し、

岩屋域は、

眼前に太宰府の町並みを望む、

居館的な位置づけだと思われます。

紹運はこの城を好んだようです。」

「岩屋城の合戦」

(1586年7月14〜27日)

最初は落城までの経緯が

後世に書かれたもので

説明されていますが、

この後、一次資料がある事に驚きました。

「一次資料で見る岩屋城の合戦」

「近年、信頼できる一次史料に注目して、

戦いの実像を探ろうとする研究が

見られるようになってきました。

その際使われるのが、

『上井覚兼日記』です。

宮崎衆を率いて岩屋城攻めに参加し、

一番厳しい持ち場を任され、

自らも重傷を負った

筆まめな武将が記述した内容は、

第一級の歴史史料として評価されています。

■ 7月22日に太宰府に到着してすぐに、

島津忠長の本陣に呼ばれ、

遅参を厳しく詰問され、

明日が総攻撃であることを言われた。

■ 23日の総攻撃は、雨で延期になった。

そこで、太宰府の天満宮に参った。

■ 将兵は、早く攻整を仕掛けようと

血気盛んである(厭戦気分はない)。

■ 27日に総攻撃の日が決まったが、

前日の26日に紹運から

「降伏する」という連絡が来た

(ただし、城を明け渡さないという条件で)。

攻撃が決まっていることから申し出を拒否。

■ 27日早朝から始まった総攻撃は、

昼過ぎ(「午未の刻」=午後1~3時)に

城からの抵抗がなくなった

(従来は夕方までかかった)」

〜〜岩屋城合戦の実際は〜〜

従来語られてきたことと実際は、

少し違うかもしれません。

「降伏の申し出」も、

紹運得意の駆け引きだった

可能性もあります。

岩屋城に籠もる理由は、

秀吉の援軍を待つ時間稼ぎにあるので、

知略の限りを尽くして

大軍に当たろうとしたと思われます。

当時は「降伏」は珍しいことではなく、

城兵も全員戦死するとは

思っていなかったかもしれません。

結果的に、全員が紹運の「義」に

殉じた形になりましたが、

それは、

紹運主従の間に深い

つながりがあった故でしょう。」

学芸員さん(多分)の

なかなか深い考察に、

心躍る気持ちですよ!

中でも、

「総攻撃が延期になったから

太宰府天満宮に参拝する」場面、

想像しただけも

人間味があって

良いじゃないですか!

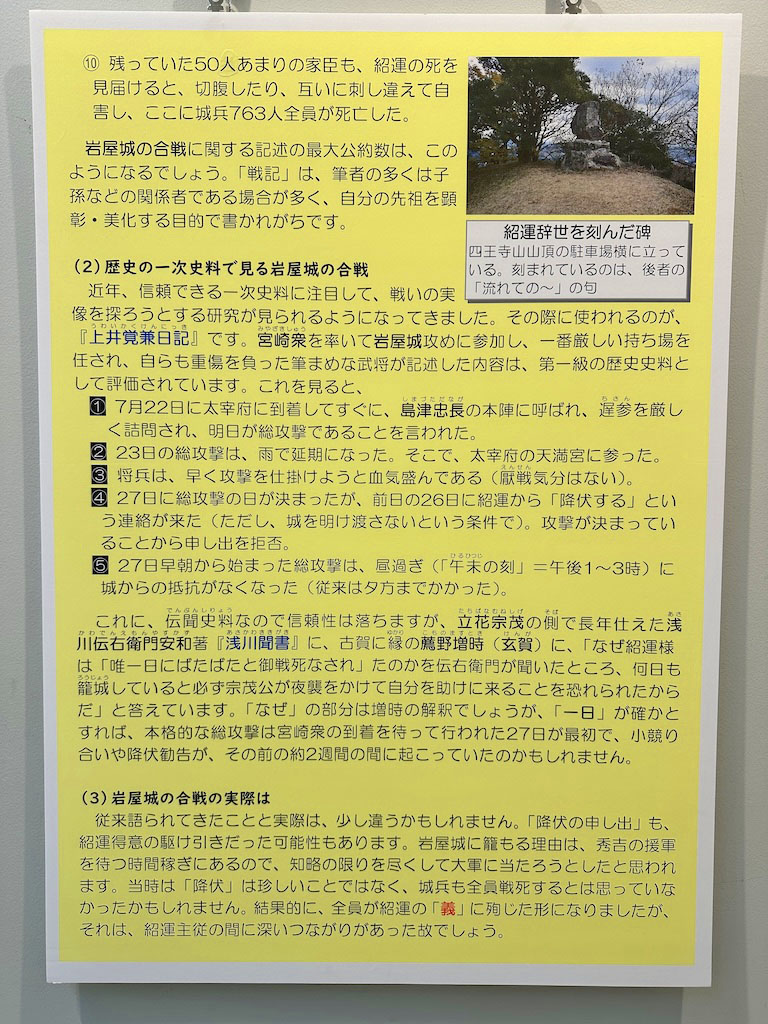

「岩屋城の合戦の後」

「島津軍は宝満城を開城させ、

立花宗茂が立て籠もる

立花山城を包囲するも

宗茂の巧みな駆け引きもあって、

時間が過ぎ、秀吉の援軍が

九州上陸したとの知らせを受け撤退、

これを宗茂は追撃し、

宝満城、岩屋城も奪回し、

これを秀吉に激賞され、

筑後四郡が与えられ、

大友家から独立した

大名となりました。」

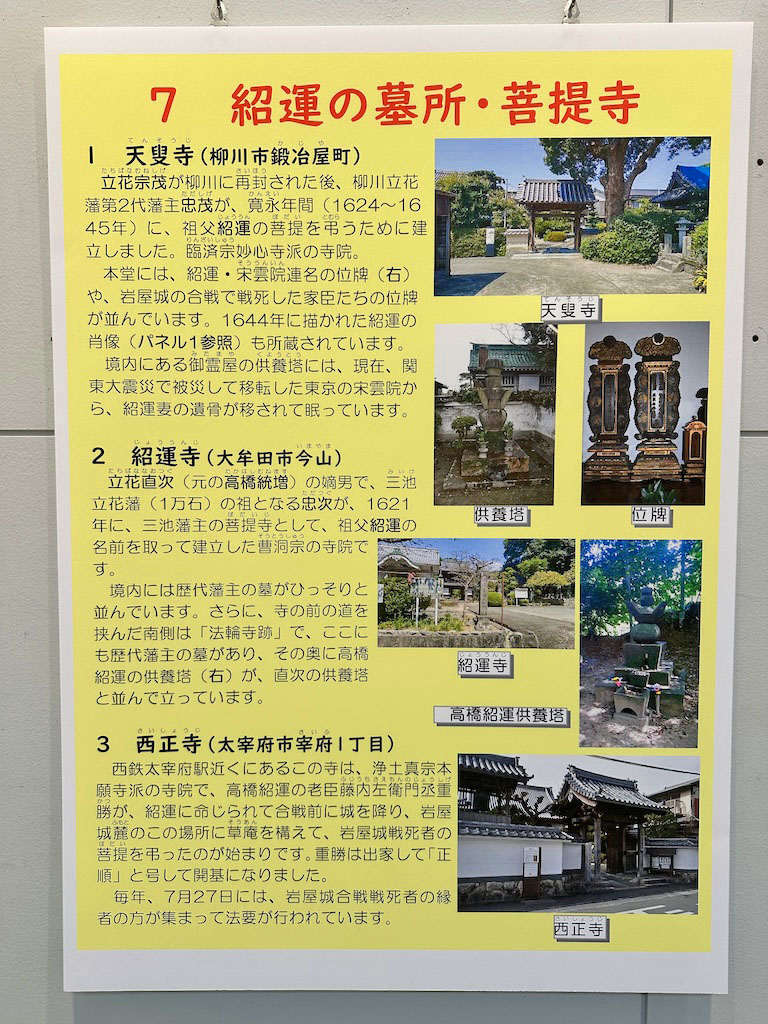

「7 紹運の菩提寺」

首塚もあるようです。

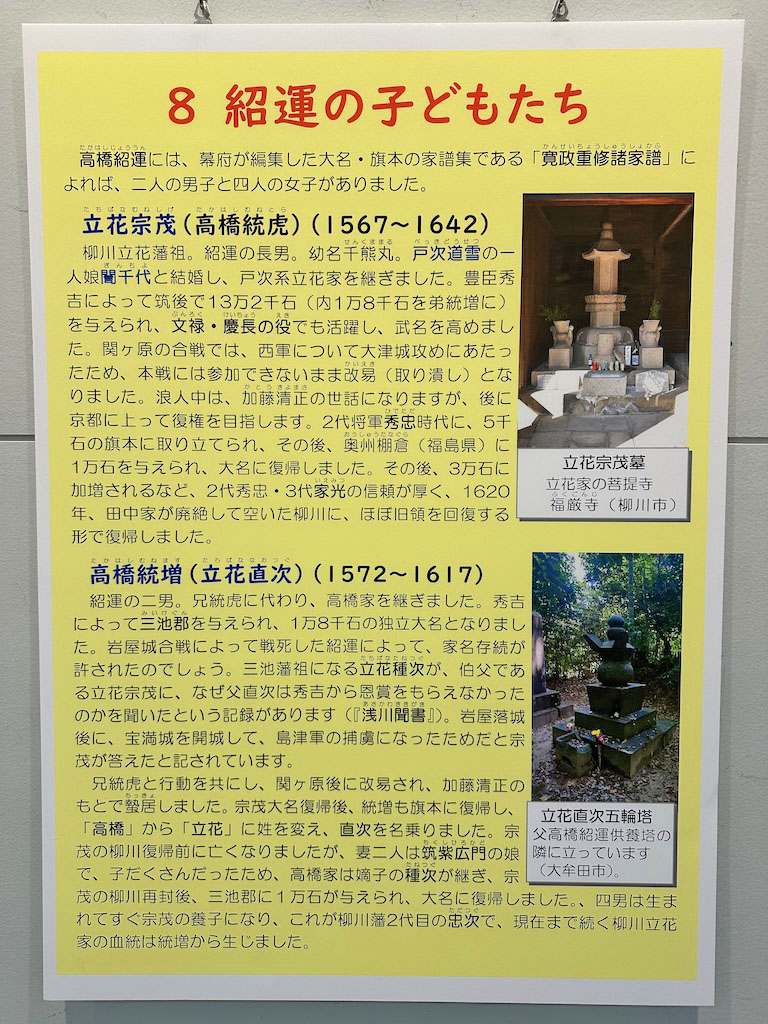

「8 紹運の子どもたち」

「兄の宗茂は柳川10万石の藩主、

弟の直次は三池1万石の藩主、

直次の四男は宗茂の養子となり

家督を次いで、

柳川(河)藩2代目藩主となる。」

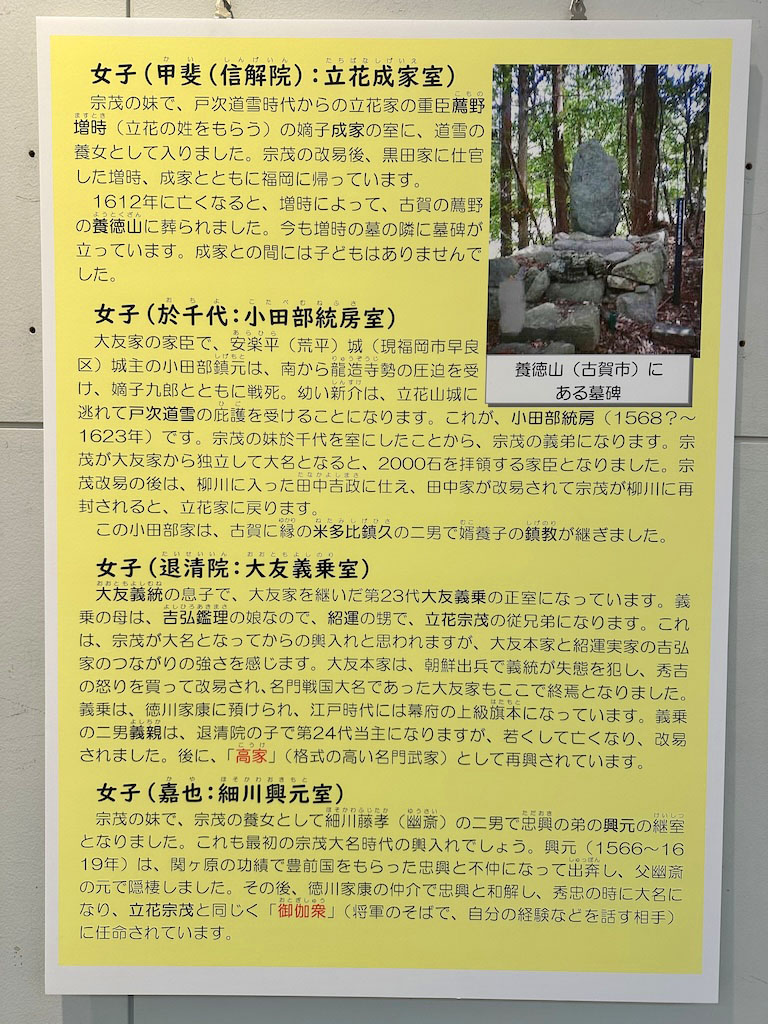

「高橋紹運の女の子達のその後」

僕たちは6年ほど前、

古賀市の薦野増時の墓に参った時、

同じ墓域に建つ、

「甲斐(信解院):立花成家室)の

お墓にも参っています。

こちらが参拝した時の写真で、

ちなみに夫の立花成家は、

薦野増時の息子です。

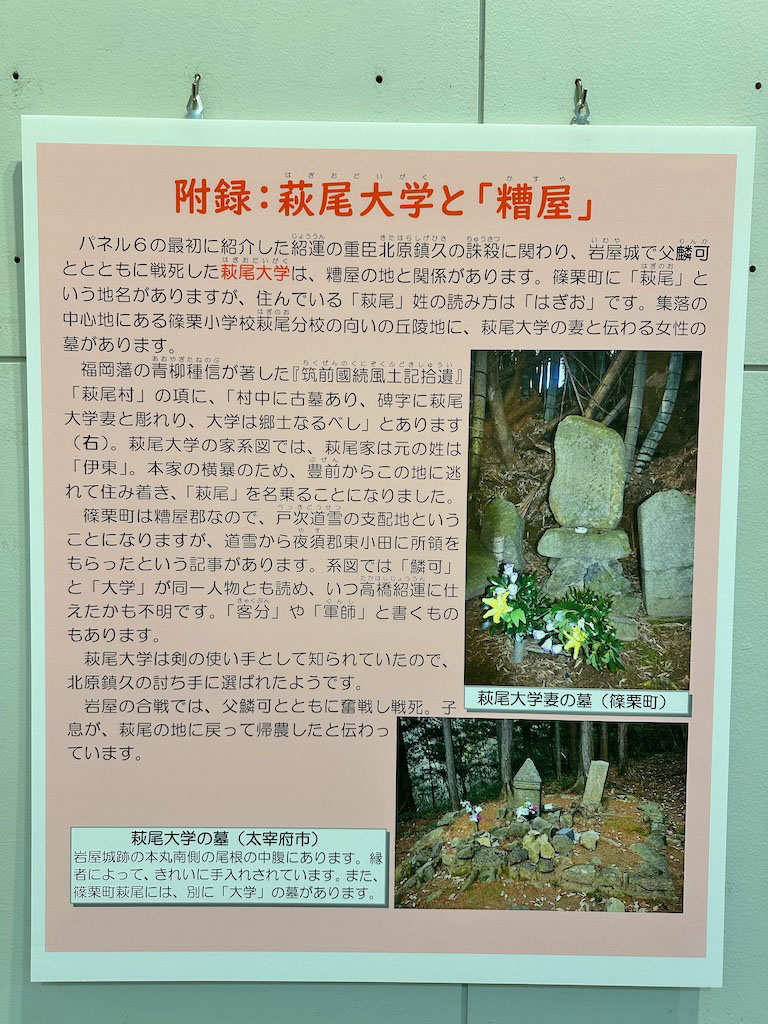

「附録:萩尾大学と糟屋」

「パネル6の最初に介した紹運の重臣

北原鎮久の誅殺に関わり、岩屋城で

父麟可ととともに戦死した萩尾大学は、

糖屋の地と関係があります。

篠栗町に「萩尾」という地名がありますが、

住んでいる「萩尾」姓の読み方は

「はぎお」です。集落の中心地にある

篠栗小学校裁尾分校の向いの丘陵地に、

萩尾大学の妻と伝わる

女性の墓があります。」

ここまでで、

特集展示の観覧は終了です。

まだ訪問した事のない

岩屋城と高橋紹運のお墓や首塚、

とても気になっております(笑)