松原橋〜六道の辻(京都市)

この世とあの世の境

「六道の辻」とは、

この世とあの世の境をさす仏教用語です。

京都に旅する前、

六波羅蜜寺を調べていたら、

この「六道の辻」なるものを知り、

また、

清水寺へのメイン通りは

混雑が凄いと聞いていて、

避けたかったのもあり

松原橋を起点とし、

松原通を散策しつつ六道の辻へ向かい、

六波羅蜜寺に参拝する事に。

結果、

京都の風情ある街並みも楽しめて

また、冥界への入り口?も体験でき

なかなか乙な散策でした。

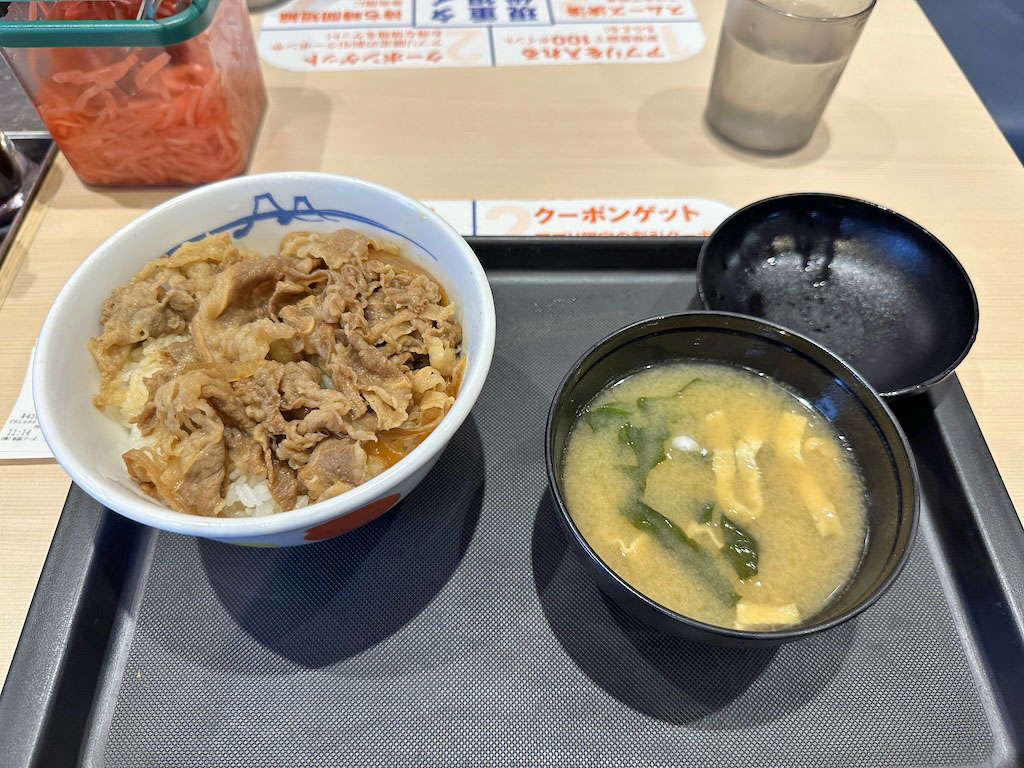

人生初の松屋

有名牛丼チェーン店の「松屋」。

たまたま参拝した瑞泉寺のお隣にあり、

妻の「カレー食べてみたい!」

とのお告げもいただき(笑)

ここで昼食をとることに。

瑞泉寺に眠る豊臣秀次さん、

駒姫さんに導かれ?人生初の松屋へ。

僕は牛丼。

妻はカレー。

松屋はカレーにさえ自動的に

味噌汁が付いてくるシステムなんですね!

二人してビックリしながらも

妻の

「カレーに味噌汁はいらん」の一言で、

カレーに付属した味噌汁までが、

僕の胃袋に流し込まれる事に(笑)

二人で食べ顔の撮り合いからスタート。

妻の華麗なるカレーの食べ顔(笑)

初体験の松屋、

大変美味しゅうございました!

三条駅〜清水五条駅

松屋から三条駅まで歩き、

京阪電車で2駅の移動です。

三条駅から〜の〜、

清水五条駅。

まずは荷物を預けるため、

この日、宿泊する

「アベストグランデ清水」へ。

レンタカーを使わない場合、

チェックイン前に

こんなサービスがあるのは、

実に有難いシステムですよ!

五条大橋〜松原橋

ホテルから徒歩1分の五条大橋へ。

案内には、

「豊臣秀吉が天正18年(1590)に

当時の五条通(現松原通)の橋を

現在の場所に移設しました。」

このように書かれ、

五条児童公園には秀吉が造らせた

初代の橋脚(石柱)が残り、

現在の橋には、徳川家光時代、

正保二年(1645)の擬宝珠が

二基使われているそうです。

天正18年は北条氏との

小田原合戦の年。

戦をしながら橋の架け替えもするとは、

秀吉さん、余力あり過ぎでしょう(笑)

北側から五条大橋を撮影。

河川敷から松原橋を眺望。

松原通

松原橋西詰からスタート。

「鴨川」「松原橋と刻まれた擬宝珠付欄干。

「松原橋」

案内を抜粋すると

以下になります。

「松原通は平安時代の五条大路であり、

清水寺の参詣道であったことから、

人の往来が多く、大変賑わった京都の

目抜通りであった。

元来この地に架かっていた橋が

五条橋であり、

通りの両側に見事な松並木があったことから

五条松原橋とも呼ばれていた。

安土桃山時代、

豊臣秀吉が方広寺大仏殿の造営に当たり、

この地に架かっていた橋を平安京の

六条坊門小路(現在の五条通)に架け替え、

五条橋と称した。

そのため、

この地の橋の名前からは「五条」が外れ、

以後、松原橋と呼ばれるようになった。

伝説に謳われる牛若丸と弁慶の決闘、

「京の五条の橋の上」は、

当地のことを指す。

また、

この橋を東へ進むと清水寺に行き着くが、

途中、冥界へ通じると言われる井戸で有名な

六道珍皇寺がある。」

解説にはありませんが、

清水寺のすぐ手前には、

京都三大葬送地の一つ「鳥野辺」があり、

松原通自体が、

あの世とこの世を結ぶ道・・

その昔、遺体を風葬・火葬するため、

鳥野辺に運んだ道でもあるのです。

松原橋の北側に見える比叡山。

鴨川で鴨ならぬ白鷺がお出迎え。

「主様」のようなアオサギちゃんは、

フラミンゴと同じく一本足で休息中。

橋から川端通の信号を横断。

「疏水」と刻まれた水路上の欄干。

琵琶湖疏水の名残でしょうか?

裏通といった雰囲気ですね。

近江牛直売「肉の大橋亭」。

超レア物、

近江牛の自動販売機を発見!

販売機の下部が霜降り肉ですよ(笑)

京都の風情を

ダイレクトに感じられる狭い路地。

この小屋(失礼!)

鴨川近くにあった塚を移転した

安倍晴明のお墓だそうです。

晴明さんのお墓はいくつかありますが、

その一つという事でしょう。

ちなみにここは私有地なので、

敷地内には入れません。

路地を抜けて再び松原通へ。

さらに東へ。

松原交番。

「KOBAN」

これを「小判」と読んでしまうのは、

金に目が眩んでいる証拠(笑)

「愛宕念仏寺 元地」の標柱。

嵯峨野の愛宕念仏寺が、

ここにあったという事でしょうか?

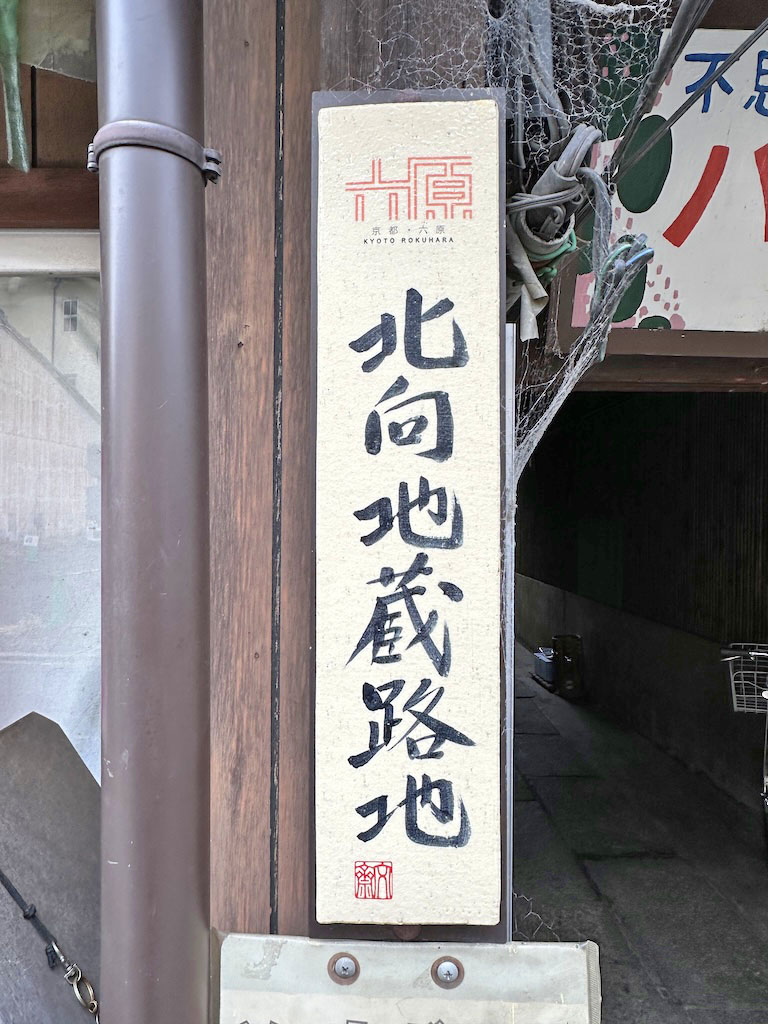

もうすぐ六道の辻ですが、

手前の路地に入ってみます。

歴史を物語る石畳。

「北向地蔵路地」の看板と蜘蛛の巣(笑)

北向地蔵尊に参拝。

確かに北を向いてます!

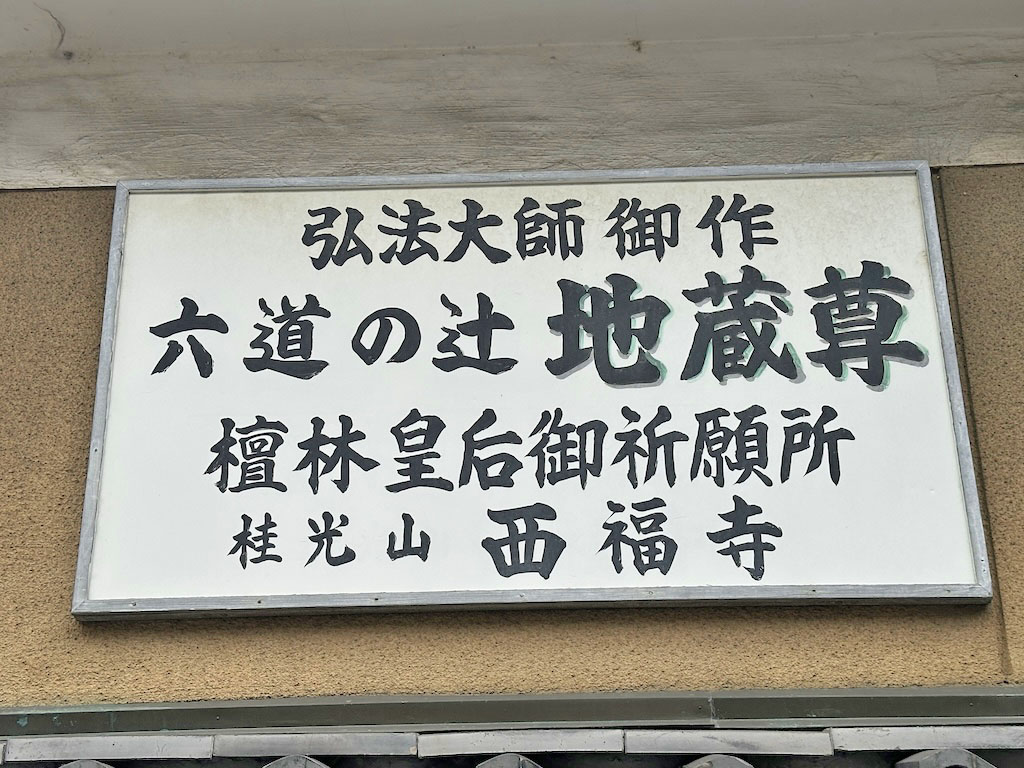

六道の辻地蔵尊

そして遂に六道の辻に到着。

標柱は、こちらのお寺の

端っこにあります。

六道の辻地蔵尊と呼ばれる西福寺。

弘法大師ゆかりの寺。

境内へ。

本堂に参拝。

案内を要約すると

以下になります。

「人王五十二代嵯峨天皇

(809〜822)の御代、

弘法大師(774〜835)

当地に地蔵堂を建立し

御自作の土仏の地蔵尊を安置される。

ここは鳥野辺の無常所の入口にあたり、

世に六道の辻と謂います。

昔は六ツの仏堂がありましたが、

現在は三仏堂が残っており、

毎年八月のお盆には庶民の伝統行事

「お精霊迎え」の六道詣りが

幾百年も続けて行われています。」

本堂の天井絵。

六道の辻地蔵尊に参拝。

お隣、

末廣不動明王に参拝。

ここから六波羅蜜寺はすぐそこです。