みやこ町歴史民族博物館(福岡県)

マニアなお墓?

太宰府市、岩屋城二の丸跡の高橋紹運の墓、

筑紫野市の高橋紹運の首塚と巡った

妻への「誕生日プレゼントの墓参り」(笑)

次なる目的は、みやこ町に眠る

会津藩家老、萱野権兵衛の息子、

「郡長正」の墓です。

実はこのお墓、

おおよその場所は分かるものの、

地図上で正確な位置を確認出来ず、

妻の希望を叶えられるかどうか、

ちょっと心配でした。

やはり

マニアなお墓?なんでしょうか(笑)

そこで、

地元の歴史や地理に詳しいであろう

「みやこ町歴史民族博物館」に行けば

何とかなると思い訪問を決意。

そして僕の予想通り、

郡長正の墓への道順は、

ここで完璧となったのです。

みやこ町歴史民族博物館の皆様、

本当にありがとうございました!

道の駅うすい

みやこ町へ車で移動中、

「道の駅うすい」で昼食をとる事に。

太宰府市・筑紫野市から

みやこ町への移動は、

福岡県を横断する形で、

「道の駅うすい」は、

ちょうどその真ん中あたり、

青丸で囲んだ嘉麻市にあります。

この看板を見て妻が一言

「天使の輪っかみたい!」

あ〜確かに!!

これを見て天使の輪っかという

妻の視点には脱帽です(笑)

昼食はパン&カフェオレ。

妻サンドイッチを食べる!

僕はめっちゃ長〜いウインナーパン。

見た目だけで買ったけど、

ボリュームもあるし

美味しいし、もう大満足でした!

博物館・外観

午後1時過ぎ、

みやこ町歴史民族博物館に到着。

外観は奈良時代の国府風。

歴史ある町ということを

建物だけでも味わえます。

鬼瓦もお出迎え(笑)

改めて正面から。

この光景、なんだか、

多賀城の政庁に続く南大路の

雰囲気を思い出します。

こちらが昨年訪問した多賀城の大路で、

まあ、似てると言えば

似てなくはない・・かな?

正面。

屋根には鴟尾まであって、

カッコイイですね!

博物館・内覧

館内へ。

チケットを購入し、

「郡長正のお墓の場所を

教えていただきたいのですが」

僕がこう尋ねると

職員さんは奥から

学芸員さんを呼んできてくれ、

お墓への道順はめでたく解決。

その後、

学芸員さんのお話で、

「昭和」の元号を考案したのは、

地元、みやこ町出身の

「吉田学軒(増蔵)」という方だと知り、

こんな写真を撮って貰いました。

内閣官房長官になった気分?(笑)

こんなイベントまで準備してるとは、

みやこ町歴史民族博物館、

なかなかやりますな〜!

令和おじさん、

「菅官房長官」になりきり、

「令和」を持った妻。

とにかく、

学芸員さんはとても親切で、

この後の館内展示までも

一緒に案内していただきました。

館内は基本撮影禁止なので、

ここからは

パンフレットの解説を書き出しながら

順に巡っていきます。

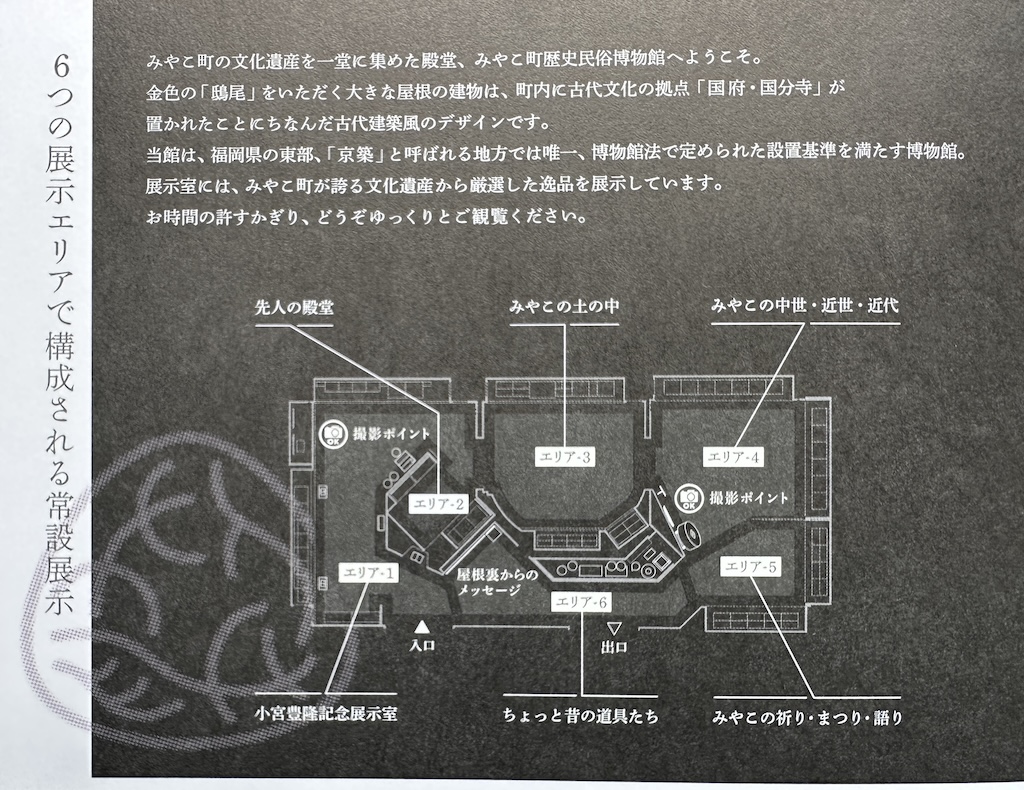

展示室はエリア1〜6までで構成。

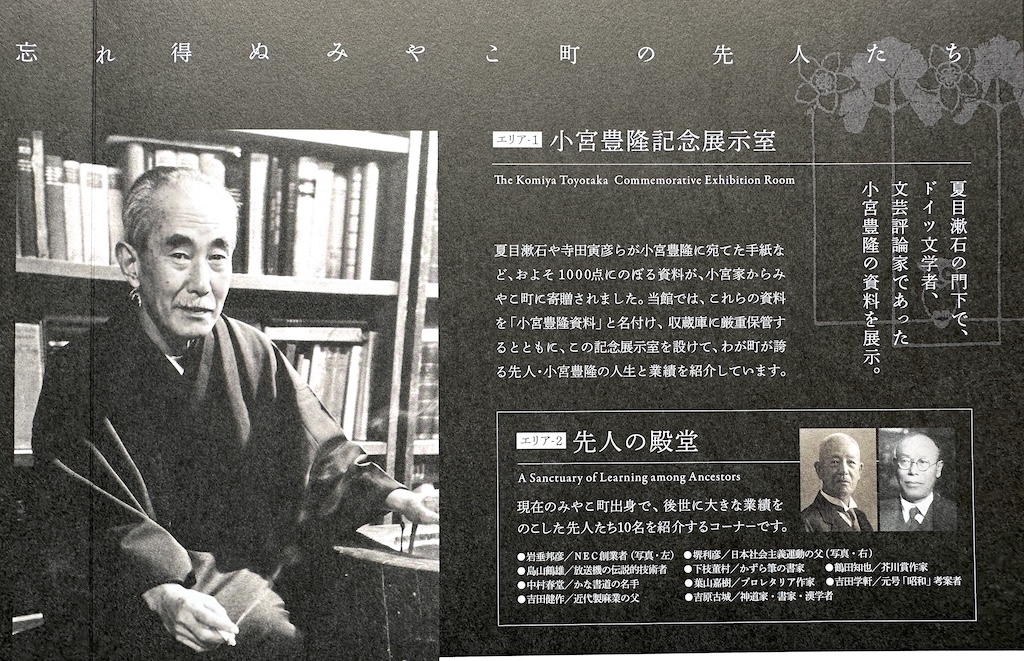

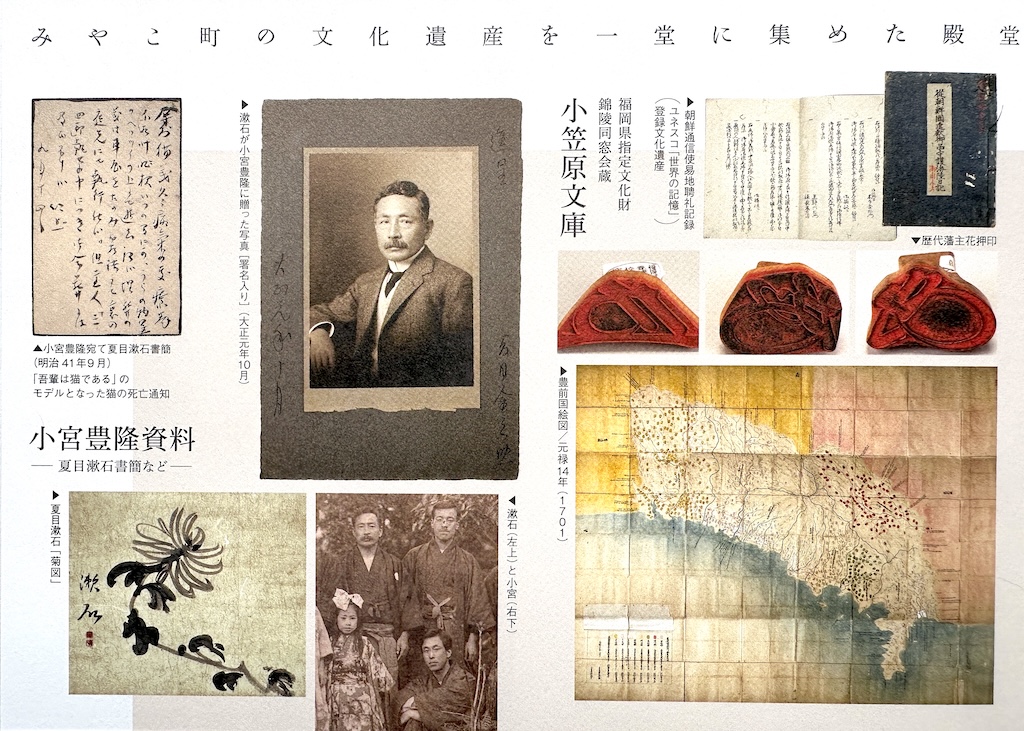

■エリア1 小宮豊隆記念展示室。

「夏目漱石や寺田寅彦らが

小宮豊隆に宛てた手紙など、

およそ1000点にのぼる資料が、

小宮家からみやこ町に寄贈されました。

当館では、これらの資料を

「小宮豊隆資料」と名付け、

収蔵庫に厳重保管するとともに、

この記念展示室を設けて、

わが町が誇る先人・小宮豊隆の

人生と業績を紹介しています。」

■エリア2 先人の殿堂

「NEC」創業者の岩垂邦彦、

「昭和」の吉田学軒(増蔵)はじめ

みやこ町の殿堂入りの方々の紹介です。

左上に注目。

「小宮豊隆宛て夏目漱石書簡

(明治41年9月)

「吾輩は猫である」の

モデルとなった猫の死亡通知」です。

猫の死亡通知、

ちゃんと黒枠になっていて、

漱石の猫に対しての優しさ、

そしてユーモアが、

この一通に表れていますね・・・

学芸員さんも語っておられましたが、

小宮豊隆は夏目漱石にかなり

目をかけられていた人で、

頻繁なやり取りがあったそうです。

学芸員さん撮影の小宮豊隆との

スリーショット。

こんな事までしていただけて、

もう嬉しすぎますよ!

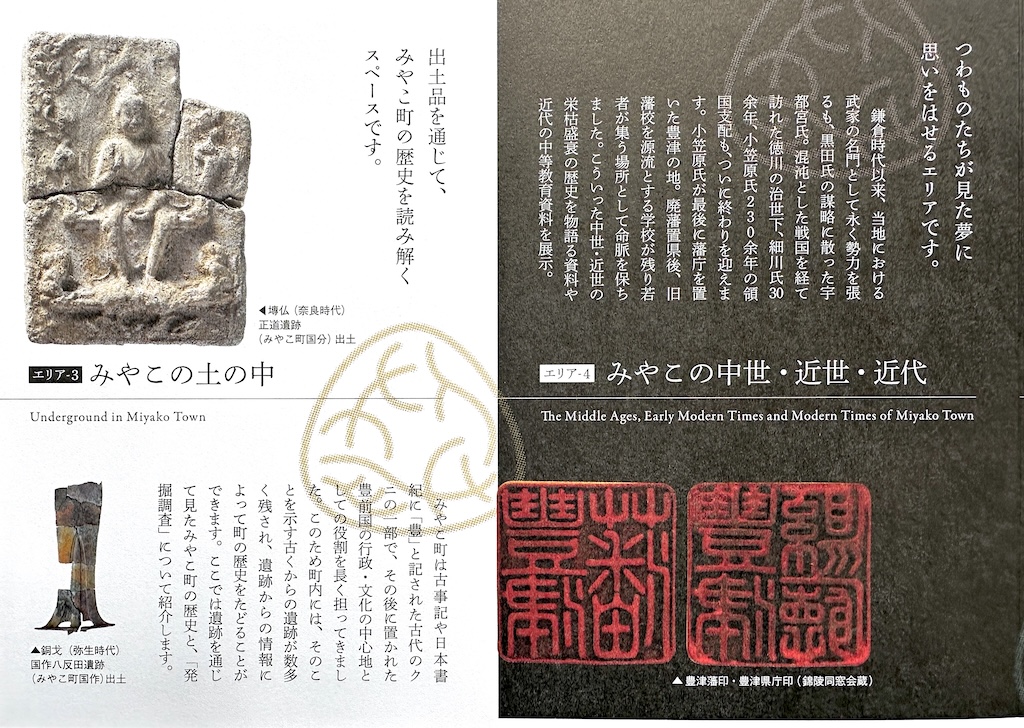

■エリア3 みやこの土の中

「みやこ町は古事記や日本書紀に

「豊」と記された古代のクニの一部で、

その後に置かれた豊前国の

行政・文化の中心地としての役割を

長く担ってきました。

このため町内には、

そのことを示す

古くからの遺跡が数多く残され、

遺跡からの情報によって

町の歴史をたどることができます。

ここでは遺跡を通じて見た

みやこ町の歴史と

「発掘調査」について紹介します。」

「肥」の国が肥前と肥後に分かれたように

ここも元々の「豊」から

「豊前」と「豊後」とに分かれたのですね。

■エリア4 みやこの中世・近世・近代

「鎌倉時代以来、当地における

武家の名門として永く勢力を張るも、

黒田氏の謀略に散った宇都宮氏。

混沌とした戦国を経て

訪れた徳川の治世下、

細川氏30余年、

小笠原氏230余年の領国支配も、

ついに終わりを迎えます。

小笠原氏が最後に藩庁を置いた豊津の地。

廃藩置県後、

旧藩校を源流とする学校が残り

若者が集う場所として命脈を保ちました。

こいういった中世・近世の

栄枯盛衰の歴史を物語る

資料や近代の中等教育資料を展示。」

歴史とは紙一重、

第二次長州征討で小笠原氏の小倉藩が

幕府側につき、長州藩に負けたからこそ

豊津藩が出来たわけですからね・・・

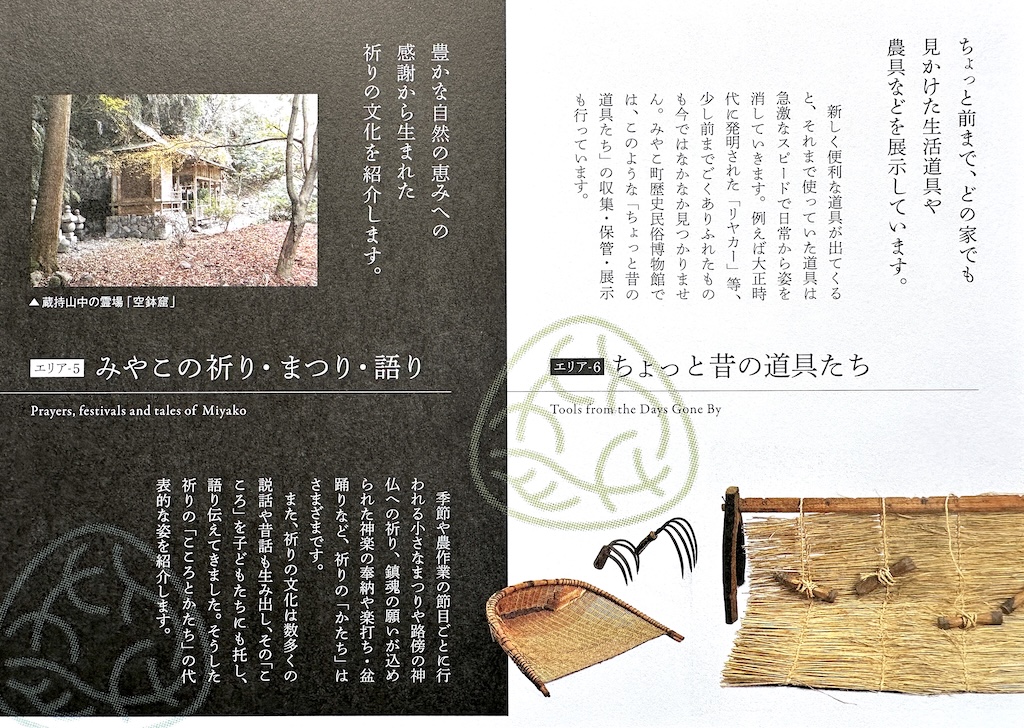

■エリア5 みやこの祈り・まつり・語り

「季節や農作業の節目ごとに

行われる小さなまつりや

路傍の神仏への祈り、

鎮魂の願いが込められた

神楽の奉納や楽打ち・盆踊りなど、

祈りの「かたち」はさまざまです。

また、祈りの文化は

数多くの説話や昔話も生み出し、

その「こころ」を子どもたちにも托し、

語り伝えてきました。

そうした祈りの「こころとかたち」の

代表的な姿を紹介します。」

■ちょっと昔の道具たち

「新しく便利な道具が出てくると、

それまで使っていた道具は

急激なスピードで

日常から姿を消していきます。

例えば大正時代に発明された

「リヤカー」等、

少し前までごくありふれたものでも

今はなかなか見つかりません。

みやこ町歴史民俗博物館では、

このような「ちょっと昔の道具たち」の

収集・保管・展示も行なっています。」

ここで、

学芸さんの言葉を思い出します・・

「皆さん、ここに寄贈するため、

色々と持ってきて下さるのですが、

保管場所も限られていますから

全部を引き取れないので、

お断りする事もあるんですよ・・」

地域の方々の協力は有り難いけど

お断りする辛さもあるんですね・・・

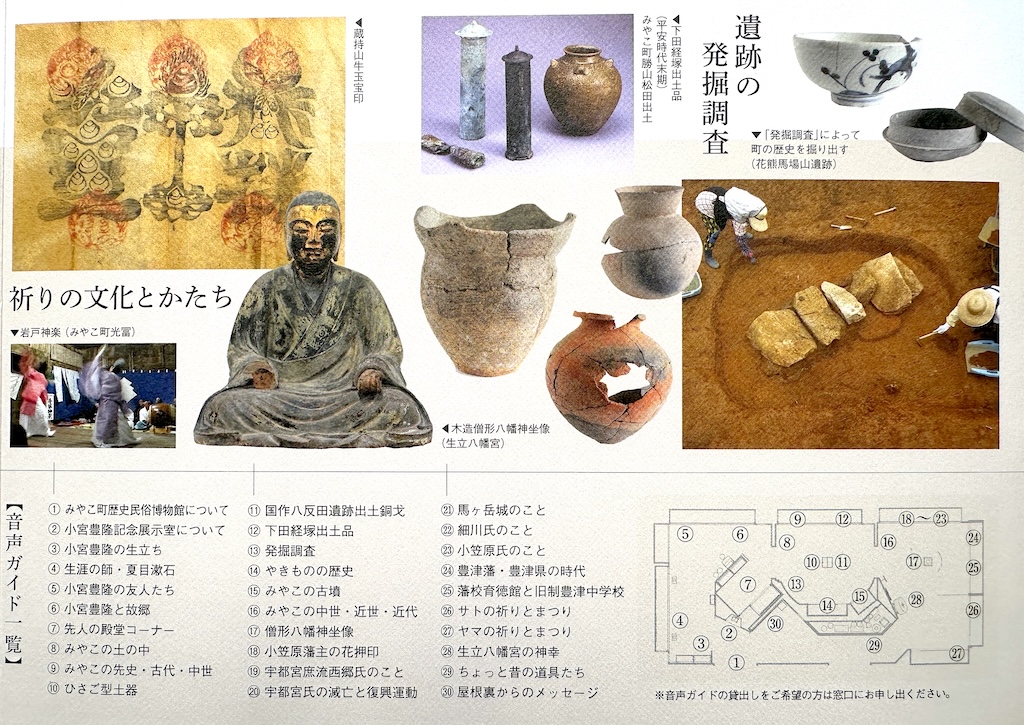

出土品など。

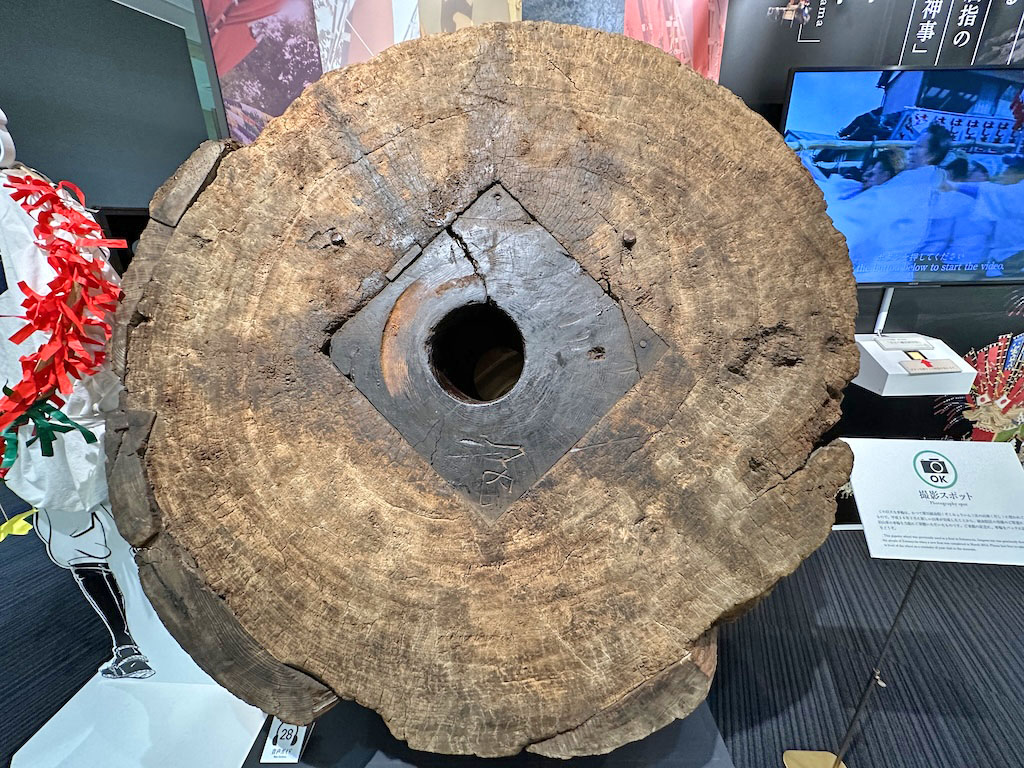

巨大な木製車輪。

「撮影スポット」

「この巨大な車輪は、

かつて犀川続命院区の

山車(だし)に使われていたもので、

平成26年3月に新しい山車が

完成したところから、

続命院区の皆様のご厚意により、

旧山車の車輪を当館に

ご寄贈いただいたものです。

ご来館の記念に、

車輪バックに記念撮影をどうぞ。」

学芸員さん撮影の車輪&僕たち。

こうやって人と比較すると、

車輪の巨大さが

よく分かりますね!

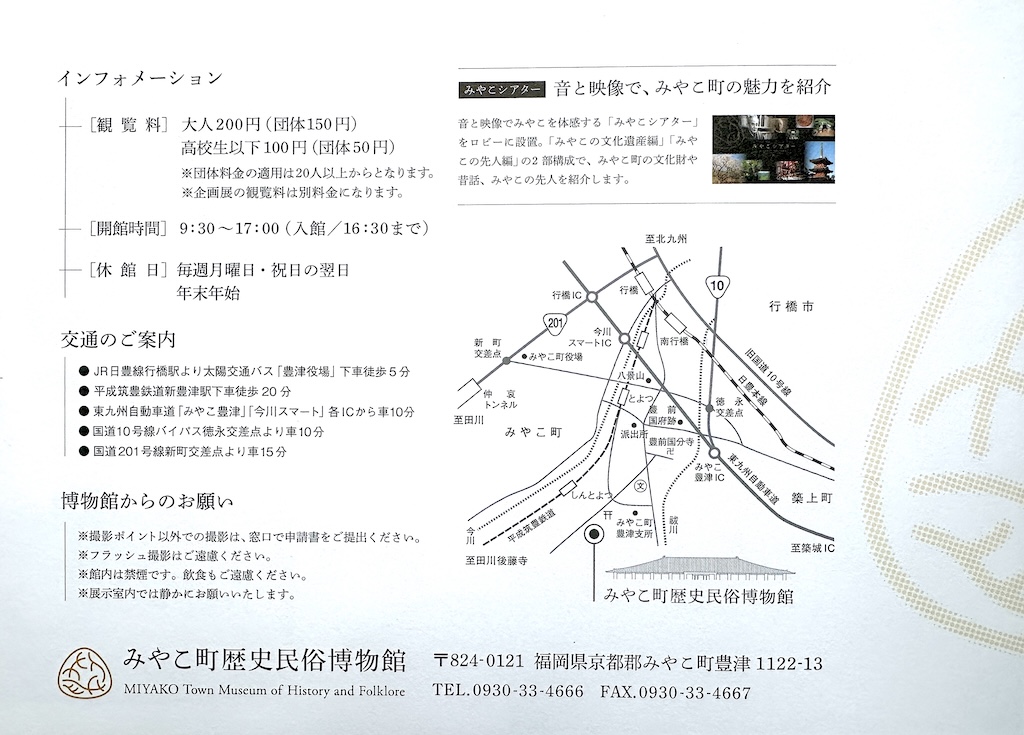

最後はパンフ裏表紙。

充実した時間を過ごせたのも

全ては学芸員さんたちのお陰、

本当にここに来て良かった!

Comment

素晴らしい「食べ顔」ありがとうございます!

見てるだけで、お腹いっぱいになりました(笑)

パンダ営業様

コメントありがとうございます!

食べ顔にもってこいのパンを見つけて

大喜びでした(笑)