元寇防塁(福岡市)生の松原地区

「元寇防塁」生みの親

Wikipediaによれば、

本来「石築地」と呼ばれていたものを

「元寇防塁」と命名したのは、

中山平次郎という病理学者です。

この人、

本来は医学関係専門だったのが、

解剖中に遺体から

化膿菌が感染してしまい、

生死を彷徨い、

回復したものの感染がトラウマになり、

医学を続ける事ができず、

子供の頃好きだった考古学の道を

歩み始めています。

その結果「元寇防塁」生みの親に!

人生、何が転機になるのか、

全く予想はできませんね。

藤崎駅〜下山門駅

西新地区の防塁を見学後、

今度は電車で藤崎駅から

下山門駅まで移動し、

生の松原元寇防塁を目指します。

向かいのホームには、

紅葉八幡宮の広告があり、

一回目の元寇、文永の役では、

紅葉八幡宮近く、

祖原山(現在は祖原公園)に

元軍が陣を敷き、

赤坂方面に陣取っていた

竹崎季長など日本の猛者達が、

怯まず攻撃した事を

思い出させてくれます。

電車が入線。

下山門駅到着。

めっちゃ喉が渇いたので、

駅前のファミマでアイスを買い、

駅のベンチで食べてから

生の松原へ向け出発。

生の松原元寇防塁

スタート前に案内板を確認。

広域過ぎて、

あまり参考にならず(汗)

「下山門駅」にあるのだから、

この界隈を深掘りしたらいいのに・・

な〜んて

自分勝手な事を考えてしまいます(笑)

生の松原を満喫。

案内図。

海岸に向かう途中、

松原は一旦国道202号線で

遮断されています。

元寇防塁まであと390m。

案内通り右へ。

昭和六年、当時あった

「史蹟名勝天然記念物保存法」の

指定となった時に建立された

「史蹟 元寇防塁」の標柱。

ここにも標柱(笑)

海岸沿いに防塁を目指します。

この海岸、

弘安の役では蒙古軍船が襲来し、

それを日本の武士たちは撃退しています。

動画で撮影。

あと80mの表示。

各所に案内があるので、

迷うことはありません。

もうすぐ・・・

到着!

「生の松原元寇防塁」

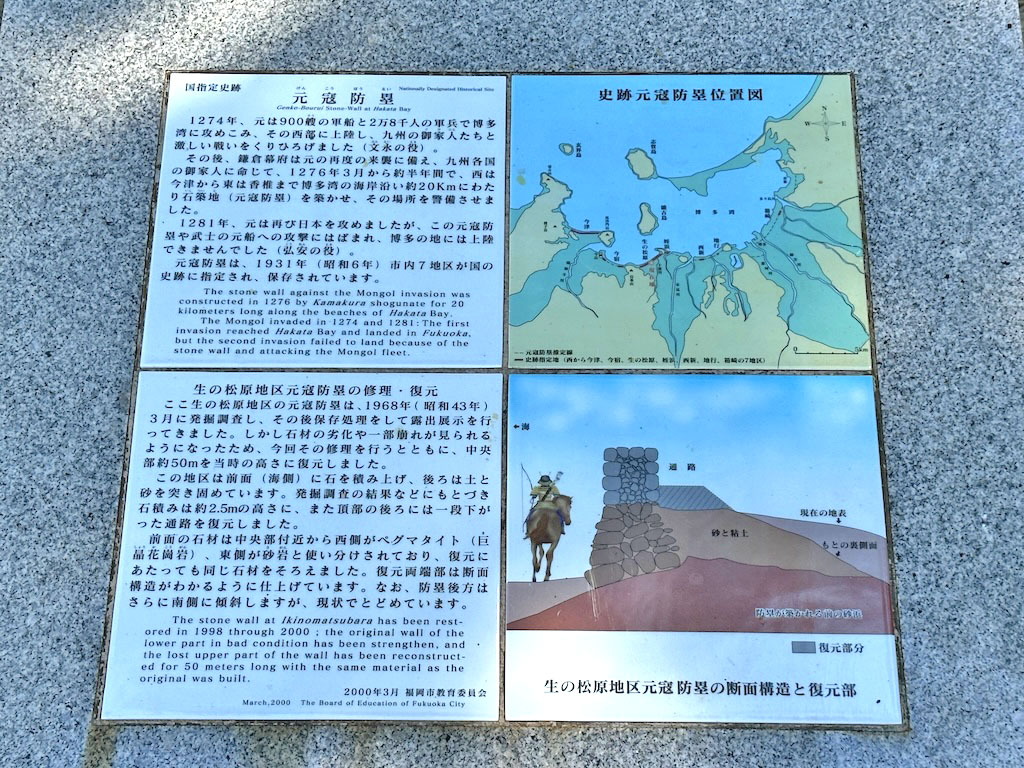

以下、説明文です。

「文永11年(1274)、

元(モンゴル)軍は博多湾に侵入、

上陸して幕府軍と激戦を繰り広げました。

幕府は元軍の再襲来に備え、

九州の御家人に命じて

博多湾岸に約20Kmに渡る

石塁(元寇防塁)を築かせました。

生の松原地区の石塁は海側に石を積み上げ、

陸側は版築と呼ばれる工法で

土と砂を突き固めて構築されています。

高さは2.5mで、陸側は一段下がって

階段状になっています。

蒙古襲来絵詞には、この地区を担当した

肥後(現在の熊本県)の

竹崎季長一行が石塁と共に描かれています。」

竹崎季長さん、

最初の元寇(文永の役)で、

頑張ったにも関わらず、

幕府からは、なんの恩賞の沙汰もなく、

遂に意を決して、恩賞を貰う為に

馬を売り払ってまでして

旅費を捻出し鎌倉に上り、

無事、恩賞をゲット(笑)

その後、蒙古襲来絵詞を描かせ、

自分の功績を残しています・・

もし、これがなければ、

今こうして僕たちは、

蒙古襲来をイメージできなかったかも

知れません・・・

下段を書き出します。

「生の松原地区元寇防塁の修理・復元」

「この生の松原地区の元寇防塁は、

1968年(昭和43年)3月に

発掘調査し、

その後保存処理をして

露出展示を行ってきました。

しかし石材の劣化や

一部崩れが見られるようになったため、

今回その修理を行うとともに、

中央部約50mを

当時の高さに復元しました。

この地区は前面(海側)に石を積み上げ、

後ろは土と砂を突き固めています。

発掘調査の結果などにもとづき

石積みは約2.5mの高さに、

また頂部の後ろには

一段下がった通路を復元しました。

前面の石材は中央部付近から

西側がペグマタイト(巨晶花崗岩)、

東側が砂岩と使い分けされており、

復元に当たっても同じ石材をそろえました。

なお、

防塁後方はさらに南側に傾斜しますが、

現状でとどめています。」

石積みの内側を簡単に言えば、

戦国時代末期〜江戸期の城で

多く見られる

雁木(がんぎ)のような構造で、

一気に多くの兵士が登り降りできる

構造になっていたんですね!

弓を放った後、

すぐ後方の兵士と交代出来たり、

負傷者と取って代わったりと

戦術面でも大いに考えて

造られているようで、

当時の人々の「必死さ」が

心に響いてきます・・・

平面図。

防塁、復元部分。

復元部分をアップ。

露天展示部分。

動画で全体を撮影。

正面の案内を確認。

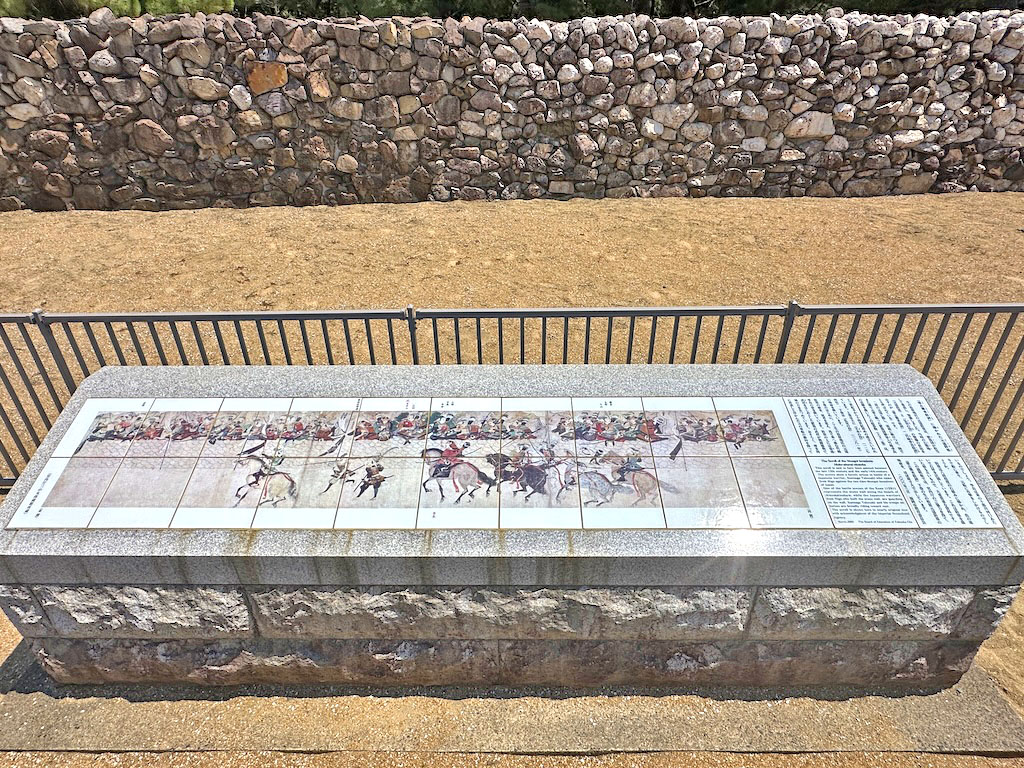

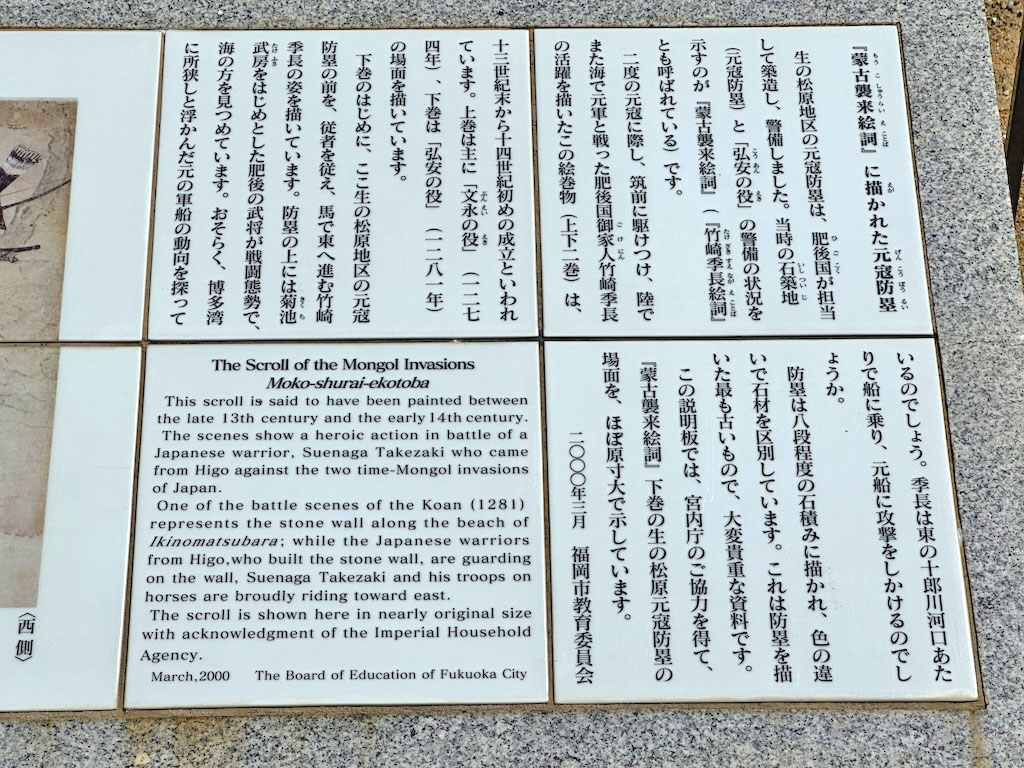

「蒙古襲来絵詞」に描かれた元寇防塁。

「生の松原地区の元寇防塁は、

肥後国が担当して築造し、警備しました。

当時の石築地(元寇防塁)と「弘安の役」の

警備の状況を示すのが、

「蒙古襲来絵詞」(竹崎季長絵詞)

とも呼ばれています)です。

二度の元寇に際し、竹山に駆けつけ、

陸でまた海で元軍と戦った

肥後国御家人竹崎季長の

活躍を描いたこの絵巻物(上下二巻)は、

十三世紀から十四世紀初めの

成立といわれています。

上巻は主に「文永の役」(1274)、

下巻は「弘安の役」(1281)の場面を

描いています。

下巻のはじめに、

ここ生の松原地区の元寇防塁の前を、

従者を従え、馬で東へ進む

竹崎季長の姿を描いています。

防塁の上には菊池武房をはじめとした

肥後の武将が戦闘態勢で、

海の方を見つめています。

おそらく、博多湾に所狭しと浮かんだ

元の軍船の動向を探っているのでしょう。

季長は東の十郎川河口あたりで船に乗り、

元船に攻撃をしかけるのでしょうか。

防塁は八段程度の石積みに描かれ、

色の違いで石材を区別しています。

これは防塁を描いた最も古いもので、

大変貴重な資料です。

この説明版では、宮内庁のご協力を得て、

「蒙古襲来絵詞」下巻の

生の松原元寇防塁の場面を、

ほぼ原寸大で示しています。」

国宝となっている蒙古襲来絵詞は、

現在、宮内庁の所蔵となっています。

ここでツーショット完了。

防塁の内側、版築部分で見つけたのが、

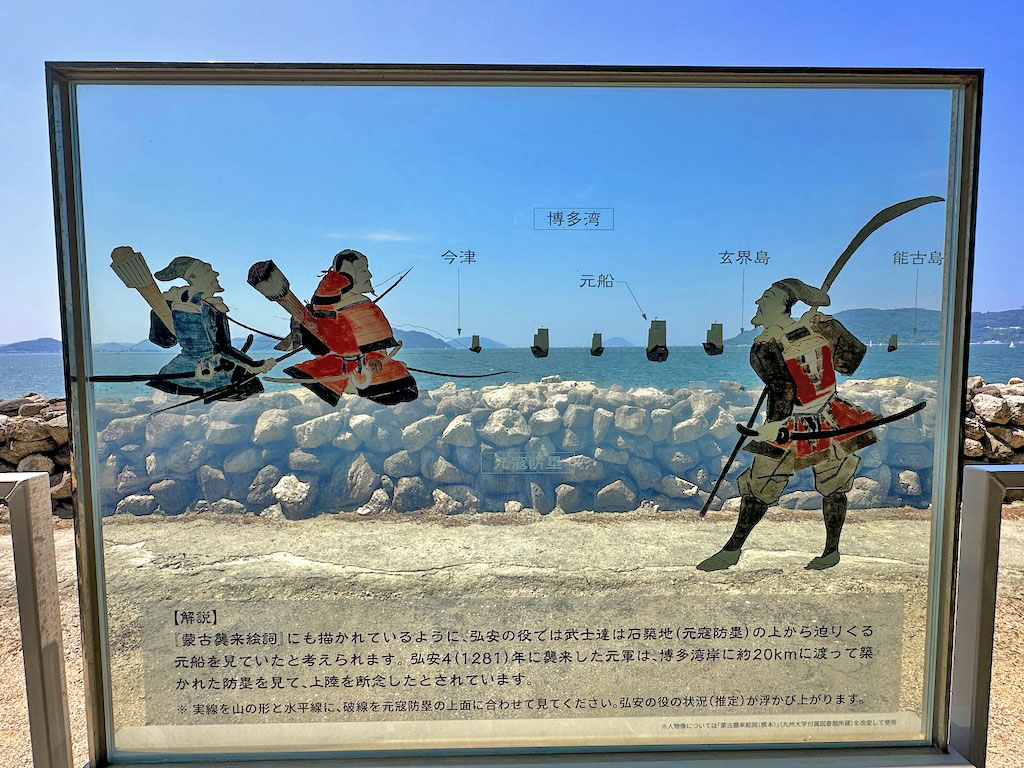

こちらの透過サインです。

そこには、

「※ 実線を山の形と水平線に、

破線を元寇防塁の上面に

合わせて見てください。

弘安の役の状況(推定)が

浮かび上がります。」

このように案内され、

僕たちは早速やってみました!

お〜これは凄い発想ですね!

間違いなく僕たちも

元寇の当事者になった気分ですよ(笑)

また解説には、

「蒙古襲来絵詞にも描かれているように、

弘安の役では武士達は

石築地(元寇防塁)の上から

迫りくる元船を見ていたと考えられています。

弘安4(1281)年に襲来した元軍は、

博多湾岸に約20Kmに渡って築かれた

防塁を見て、

上陸を断念したとされています。」

このように書かれていています。

そして、

ここで妻が雄叫びを!

「元船が来てる〜!!」

お〜確かに蒙古襲来ですよ(笑)

ヨットを元船に見立てる妻のセンス、

脱帽ですね(笑)

さて、出陣じゃ〜!

エイ、エイ、オー!(笑)