元寇防塁(福岡市)西新地区

防人以来・・

663年、日本(倭国)は、

白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗後、

香川の屋嶋城など

西日本各地に朝鮮式山城を築城、

そして福岡を中心に防人の派遣で、

一大国防体制を築いた事もあってか、

警戒していた唐の日本侵攻はなく、

いつしかその山城の存在すら忘れ去られ、

外患を憂慮する事なく600年が過ぎた頃、

今度は中国を支配した元から

現実に国を攻められる事態に・・

結果、出来たのが、

「元寇防塁」という博多湾を囲むように

作られた石積みの防御施設です。

当時の人々の命を賭した必死の努力で、

今の日本があることは

間違いないでしょう。

時の執権、北条時宗は、

弘安の役の3年後、

満32歳の若さで亡くなっています。

自身の命を縮めてまで、

2度も元寇を退けた時宗さん、

明治になり贈従一位に列せられたのも

大いに頷けますね。

西新地区(東側)防塁

西新地区の元寇防塁は

300mほどの間を置き、

二箇所あります。

築造時は繋がっていたのでしょうが、

遺構が見られる所が、

分かれているという事ですね。

元寇神社の隣にある

「史蹟 元寇防塁」の標柱。

側面には、

「史蹟名勝天然記念物保存法二依リ

昭和六年三月文部大臣指定」

このように刻まれています。

エントランスには、

久邇宮殿下御手植樟が、

まるで元寇防塁を守るかのように

聳えています。

防塁に到着(西南側)。

「元寇防塁」

案内を抜粋すると

以下になります。

「元は1274年博多湾に攻めこみ、

その西部に上陸し九州の御家人たちと

激しい戦いをくりひろげました。

(文永の役)。

幕府は、元の再度の襲来に備えて、

九州各地の御家人に命じて、

1276年3月から約半年間で、

西は今津から東は香椎まで

博多湾の沿岸沿いに約20Kmにわたる

石築地(元寇部類)を築かせ、

その場所を警備させました。

防塁は各国の分担地区によって

その構造が違うことが分かっています。

この西新地区(当時の百道原)分担国は

分かっていません。

防塁の構造は粘土による基礎工事を行い、

基底部幅3.5mの前面と後面に石積みをし、

その間を砂と粘土でつめています。

石材の節約をはかった

独特の工法となっています。

1281年元は再び日本を攻めましたが、

この元寇防塁や

武士の元船への攻撃にはばまれ、

博多の地には

上陸できませんでした(弘安の役)。

元寇防塁は、

1931年(昭和6年)

国の史跡に指定され、保存されています。」

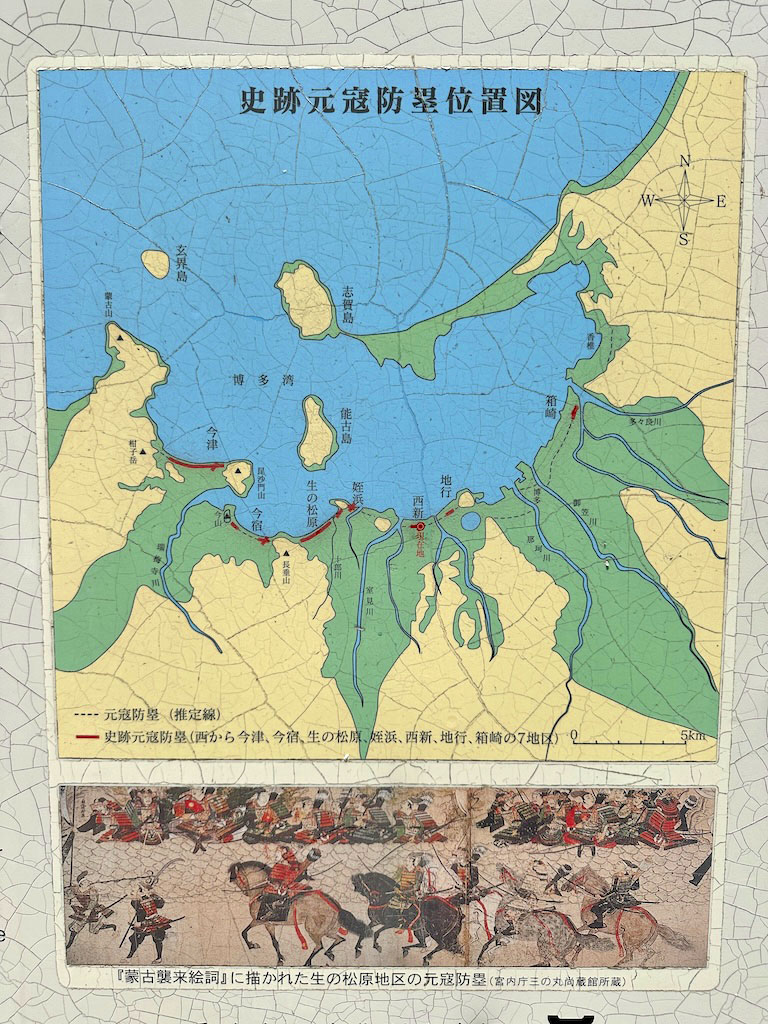

元寇防塁位置図を拡大。

史跡に指定さられた遺構は

博多湾を囲むように7箇所あります。

東南側から。

東側から。

最後に西側から。

標柱前でツーショット完了。

西新地区(西側)防塁

次に西側の防塁へ。

民家の間の広場に、

「史蹟 元寇防塁」の

標柱のみが建っています。

昔は民家はなく、

防塁は繋がったいたのかも知れません。

そして民家を過ぎると・・

お〜あった〜(笑)

西側のエントランス。

案内の内容は先ほどのものと

ほぼ同じですが、

ここでは防塁の作り方の違いが

絵図によって案内されています。

やはり担当した国ごとに

「個性」があるという事ですね。

統一企画などに拘らず、

とにかく「急いで完成」させる事が、

一番の目的だったのでしょう。

ここは復元されず、

そのままを展示しています。

石の一つ一つが、

日本を守ってくれた大切な宝・・

古の方々に感謝しかありません。