那国王の教室(令和7年8月)

今年の漢字

年末までまだ4ヶ月近くあるものの

僕の中での「今年の漢字」は、

既に決まっています。

それは「仙厓」(せんがい)。

この3月、K氏の教室で、

福岡市博多区の聖福寺に行き、

江戸時代後期の住職だった

仙厓禅師の味のある禅画を初めて知り、

その後、

日を改めて聖福寺のお墓に参ったり、

芋蔓式に仙厓さんまみれに

なってしまった僕ですが、

その経緯を少しだけ紹介します。

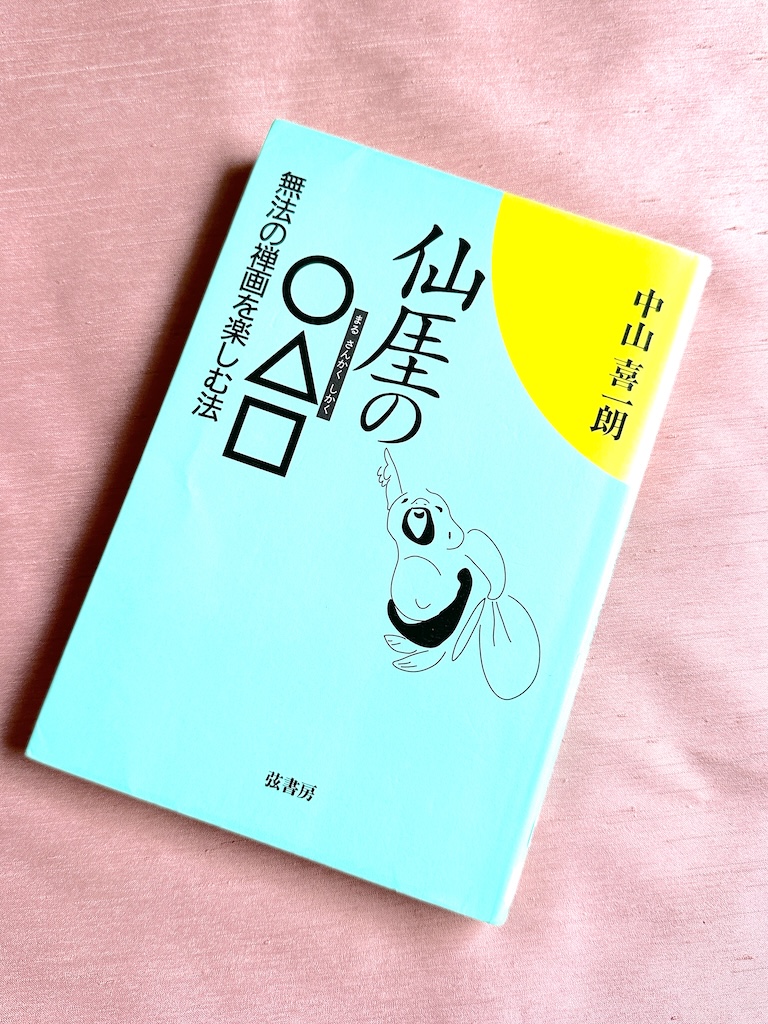

聖福寺仏殿横の○△□の庭を見て、

これを解明すべく読んだのが、

こちらの本です。

実は、□△○と逆に読むのかも?

などとも書かれていて、

禅問答とは難しいものであるが故の、

仙厓さんの絵からほとばしる、

庶民性に大いに魅せられ、

また、

のめり込んでいます(笑)

太宰府天満宮宝物殿の展示。

菅原道真が愛用したという

「龍牙硯」という硯で、

「箱書きに、文政10年(1827)

味酒家伝秘蔵の菅神遺愛の硯を

拝観したという仙厓の賛と署名がある」

こんな解説が付いていたのですよ!

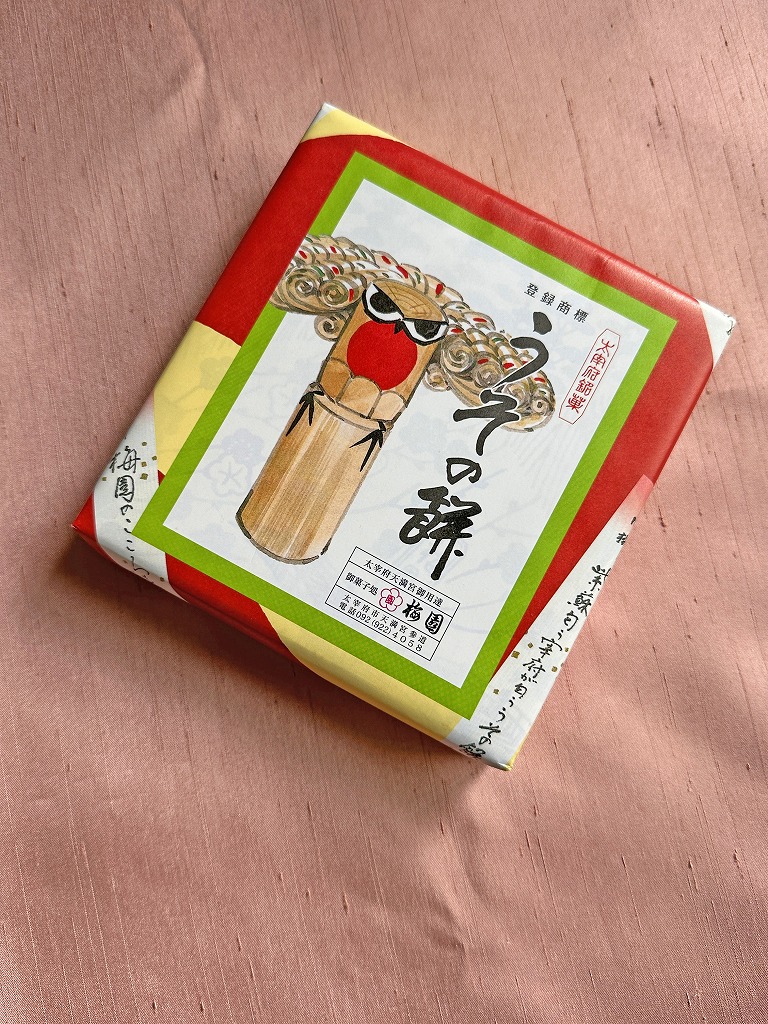

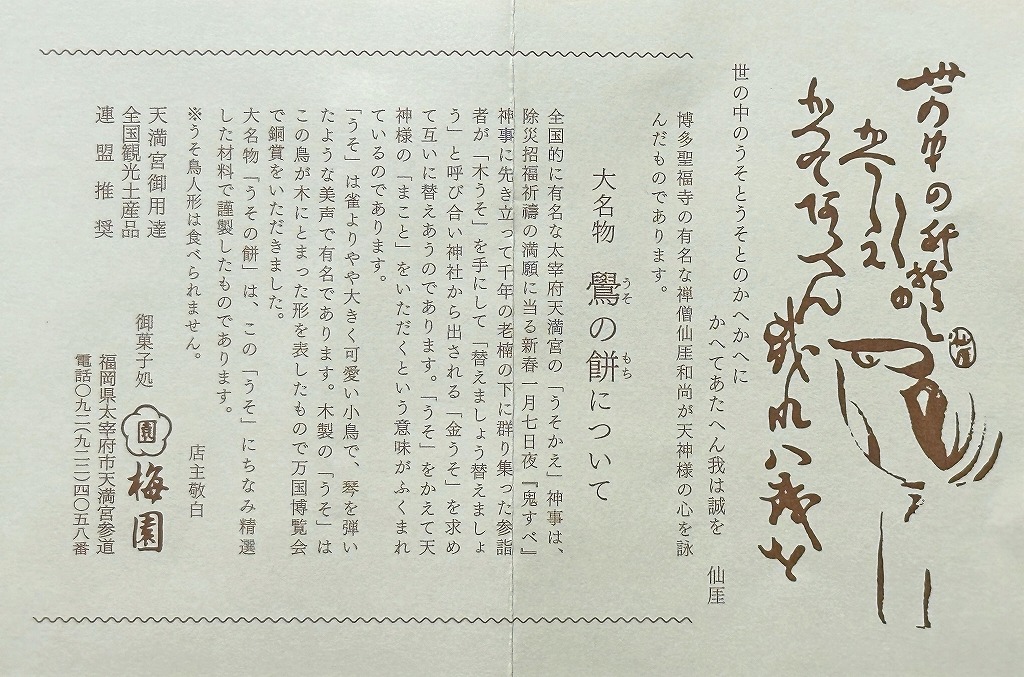

太宰府で「うその餅」を購入すると・・

もれなく仙厓さんが付いてきます(笑)

勿論、

これも偶然の出会いだったのですが、

そんな仙厓さんまみれになった僕に

「トドメはこれじゃよ!」

なんて、

仙厓さんからの言葉が降ってきたかのような、

K氏の教室の開催。

もうタイミング良すぎというか、

吐きそうな位です(笑)

「仙厓義梵、その僧侶、

聖福寺住職としての足跡」と、

美術館の「仙厓展」観覧、

間違いなく「トドメ」を刺されました(笑)

そう、

さらに仙厓さんへの興味が

爆発してしまったのです。

ということで、

今年の漢字は「仙厓」。

これで決定!

ライバルはキティちゃん

福岡市美術館の入口で、

いきなりキティちゃんと遭遇!

仙厓展という文字を見つけようにも

全く見つからず・・・

キティちゃんは、

やはり偉大すぎるのか?(笑)

気を取り直し(笑)館内へ。

結構、沢山人がいるなと思ったら、

ほぼ皆さん「キティちゃん」目当てです。

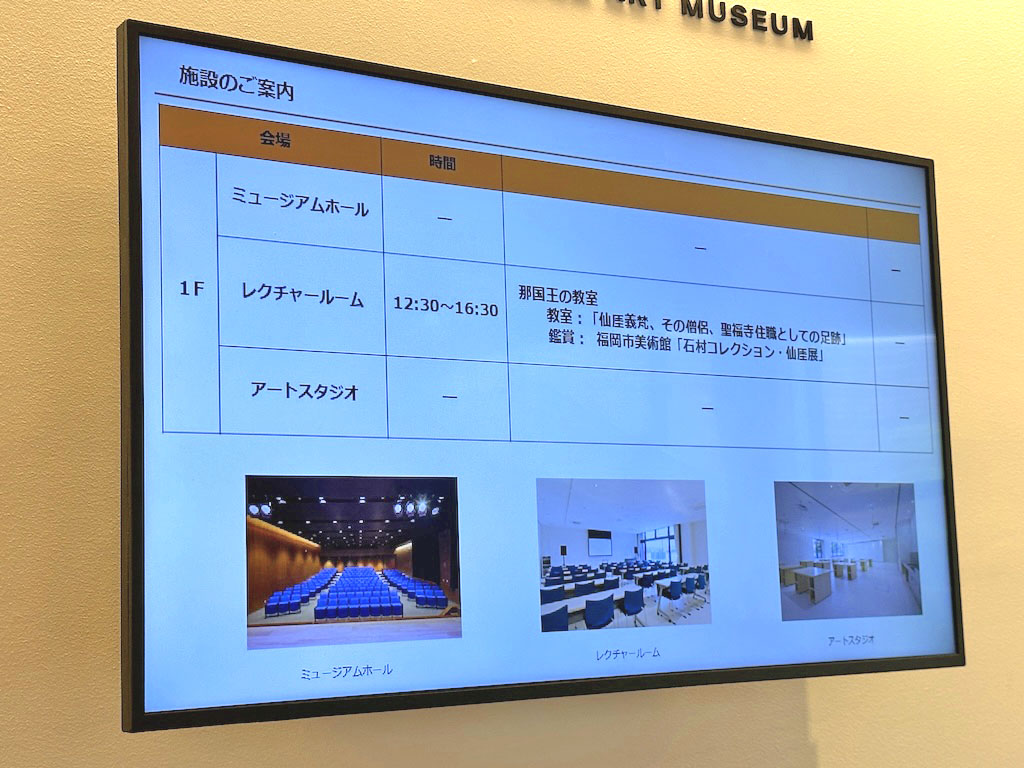

展示会場のご案内。

一番上の特等席に、

キティちゃんはいます。

しかも画像付きで!

一方、「仙崖展」は、

地味〜に文字のみ(笑)

ところが、

画面が変わると・・・

K氏主催の「那国王の教室」の表示に、

僕たちのテンションは爆上がりです!

しかもレクチャールームの画像まであって、

これならキティちゃんに勝てるかも?(笑)

受付

そしてレクチャールームへ。

K氏の姿発見!

K氏&レクチャールーム。

こんなに明るい部屋とは

想像もしていなかったので、

またまたテンションは、

上がる一方です(笑)

僕たちは大濠公園が見える

特等席をチョイス。

こりゃ〜たまらんわい!

窓から外を見ると・・

巨大なキティちゃんが(笑)

仙厓さん、ゴメン!

結局こんなことやっちまいました(汗)

裏切り行為に(笑)

若干の後ろめたさを感じつつ、

レクチャールームへ戻ると

P氏も到着していたので、

K氏とのツーショットを撮影。

赤と青のコントラストが、

いい感じですね!

K氏の教室

午後1時、

K氏の教室がスタート。

P氏が撮影してくれた僕たちの後ろ姿。

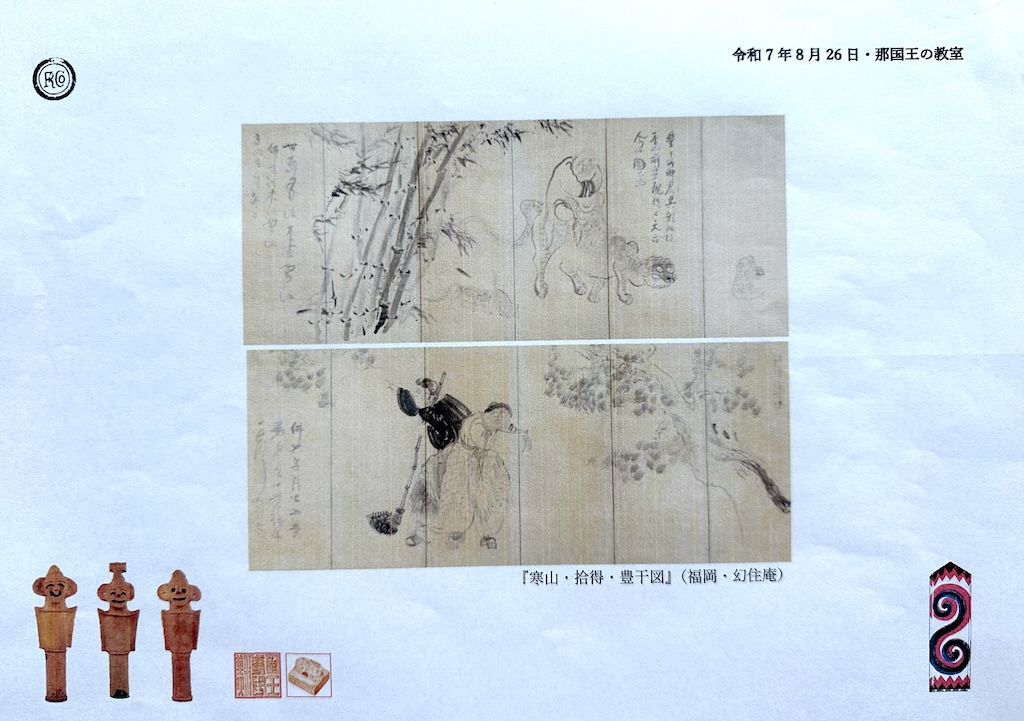

ここでは表紙のみを公開しますが、

K氏の資料は、

とにかく細やかで親切、

仙厓さんの生涯が、

手に取るように理解出来ます。

K氏は、仙厓さんの経歴と

その時々における

江戸時代の出来事とかを

ミックスして解説してくださるので、

かなり理解しやすく、

その中でも超印象的だったのが、

次のくだりです。

仙厓さんが生まれ故郷、

岐阜(美濃國)で、

お寺の住職に推薦された時、

檀家総代の河村甚右衛門が、

「そんな貧農の子なんかダメ!」

と猛反対した結果、住職にはなれず、

後年の仙厓さんの活躍を知れば、

河村甚右衛門の目は

節穴だったというお話です。

確かに本人の資質に無関係な部分で

否定する人は、今でもいますね(汗)

しかし、よく考えれば、

仙厓さんは福岡に来て、

聖福寺の住職として過ごしたからこそ

花開いたのかも知れません・・・

その意味において、

仙厓さんを否定した河村甚右衛門さんは、

いい仕事したと言えるでしょう(笑)

学芸員の解説

K氏の教室でのもう一つの見どころ、

聴きどころが学芸員による解説です。

こんな機会は、滅多にないこと、

僕も妻も大いに楽しませていただきました。

プロジェクタースタンバイOK!

最初に準備されていたものが調子悪く、

別のものに取り替えて、

事なきを得たのですが、

エピソードとは、

ハプニングから生まれるもの(笑)

これも良い思い出の一つとなっています。

K氏の後ろ姿、

なんだか参加者を

見守ってくれているようで、

頼もしい限りですよ!

(P氏撮影)

学芸員さんの解説は、

ユーモアも交え、

実に聴きやすく、

また興味を惹きます・・

実はこの方が仙厓展を企画して、

今年でかなりの回数を

担当していらっしゃるそうで、

そんなこともあるのか、

「仙厓さんへの深い愛」を感じました(笑)

五徳図の解説も

実際の五徳と並べた画像を使い、

「五徳」自体を知らなかった

僕の頭でも即理解でき、

これで、

仙厓展観覧への下準備は完璧です(笑)

(続く)

Comment

こんにちは、私、キティちゃんです!

⚪︎△□で思い出したのですが、糟屋郡に株式会社△□○という内装屋さんがあります。もしかして、仙崖さんファンかも!?ちなみに読み方は、株式会社ミヨマルだどうです。

パンダ営業様

・・・ではなく、

キティちゃん、

めっちゃレア情報ありがとうございます!

もしかするかもですね!!