志摩歴史資料館・野村望東尼伝・1

全部忘れているはず

妻が気になっていた、

「海軍玄界航空基地」を調べるため、

福岡県糸島市の

志摩歴史資料館を訪問すると、

たまたま

「野村望東尼伝・姫島の四季物語」

という企画展が開催されていました。

その野村望東尼が、

大きく関わった人物が

幕末の志士、高杉晋作です。

満27歳で亡くなった

高杉晋作の辞世の句、

「おもしろき

こともなき世に(を) おもしろく」

これは現代にも通じる、

秀作だと思いますが、

これに続けて、

野村望東尼が「下の句」として、

「すみなすものは 心なりけり」

コレを詠んだとされています。

「おもしろき

こともなき世に(を) おもしろく

すみなすものは 心なりけり」

現代語に訳す必要もないほど、

とっても分かりやすい句ですね!

そう、心持ち一つで

どんな状況であっても

エンジョイ出来るんですよ、

この世って奴は(笑)

僕には難しいことですが、

実は、すでにこの句を

実践している人が身近にいます。

しかし、その人は確実に、

この句を知りません・・

その人とは・・僕の妻です(笑)

名言名句などを心に留めることもなく、

名言名句に綴られた

生き方そのもを実践している妻、

きっと、ここで見た、

野村望東尼の事なんて、

もう全部忘れているでしょう(笑)

志摩歴史資料館・外観

レンタカーを借りたこの日、

午前中に買い物や墓参りなどを済ませ、

志摩歴史資料館に到着したのは、

午後3時前。

近場かつ夏場の日が長い時期だから

こんな技も繰り出せます(笑)

志摩歴史資料館正面。

令和5年には、糸島市鎮座の

櫻井神社の本殿・拝殿・楼門、

高祖神社の本殿が、

国指定重要文化財となっています。

船のような形かな?

エントランス。

冒頭に書いた企画展の案内です。

企画展・野村望東尼伝

入館料を払おうとすると

職員さんから、

「65歳以上は無料です」と

神様のお告げのようなお言葉が!

二人分で440円が浮いた僕たちは、

もうウキウキです(笑)

志摩歴史資料館の観覧、

実は主目的の

「海軍玄界航空基地」から

先に見たのですが、

事の連続性を考えると、

野村さんを先に書くのがベターと思い、

まずは野村さんからスタートします。

野村望東尼の生涯と

流刑地、姫島をフューチャー。

ここからは、

順を追って、

案内を抜粋したり要約したり

していきます。

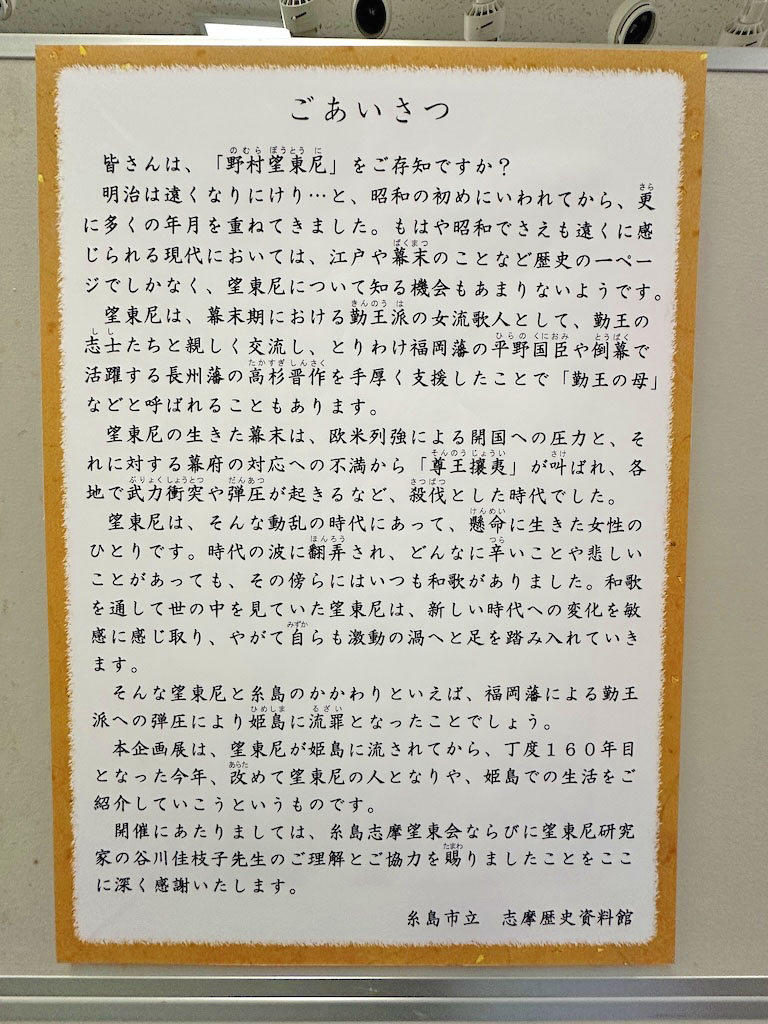

「ごあいさつ」

「野村望東尼は、幕末期における

勤王派の女流歌人として、

勤王の志士たちと親しく交流し、

とりわけ福岡藩の平野国臣や

倒幕で活躍する長州藩の

高杉晋作を手厚く支援したことで

「勤王の母」などと

呼ばれることもあります。

そんな望東尼と糸島のかかわりといえば、

福岡藩による勤王派への弾圧により

姫島に流罪となったことでしょう。

本企画展は、

望東尼が姫島に流されてから、

丁度160年目となった今年、

改めて望東尼の人となりや、

姫島での生活を

ご紹介していこうというものです。」

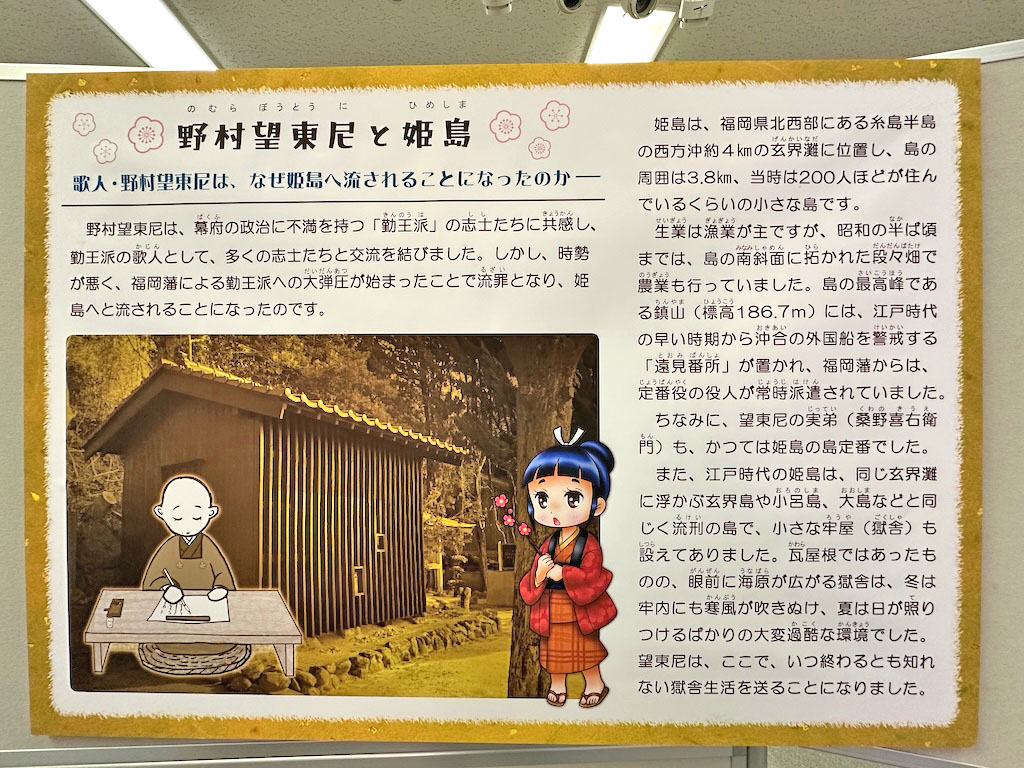

「野村望東尼と姫島

歌人・野村望東尼は、

なぜ姫島に流されることになったのか」

「勤王派と親しかった望東尼は、

福岡藩による勤王派への

大弾圧が始まったことで流罪となり、

姫島に流されることになったのです。

姫島は、福岡県北西部にある

糸島半島沖合約4Kmの玄界灘に位置し、

島の周囲は3.8Km、

当時は200人ほどが

住んでいるくらいの小さな島です。

江戸時代の姫島は、同じ玄界灘に浮かぶ

玄海島や小呂島、大島などと同じく

流刑の島で、小さな牢屋(獄舎)も

設けてありました。

冬は牢内にも寒風が吹き抜け、

夏は日が照りつけるばかりの

大変過酷な環境でした・

望東尼は、ここで、

いつ終わるとも知れない

獄舎生活を送ることになりました。」

「野村望東尼の半生」

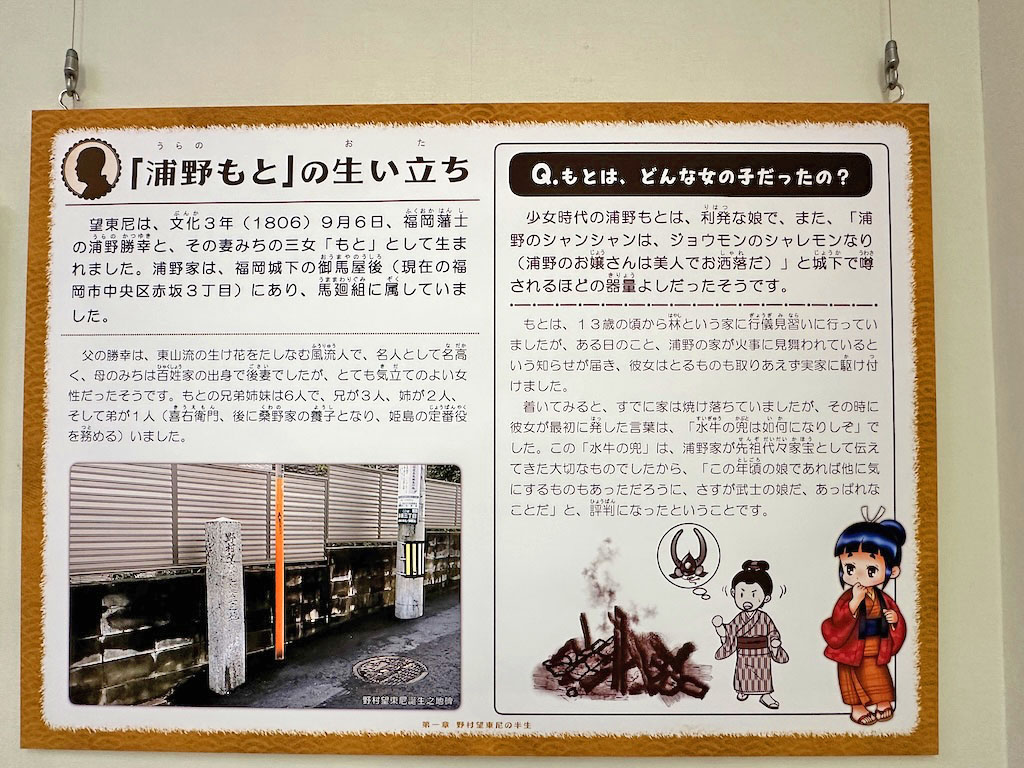

「浦野もと」の生い立ち」

「望東尼は、

文化3年(1806)9月6日、

福岡藩士の浦野勝吉と、

その妻みちの三女「もと」として

生まれました。」

「もとは、13歳の頃から林という家に

行儀見習いに行っていましたが、

ある日のこと、

浦野の家が火事に見舞われている

という知らせが届き、

家に着いてみると、

すでに家は焼け落ちていましたが、

その時に彼女が最初に発した言葉は、

「水牛の兜は如何になりしぞ」でした。

この「水牛の兜」は、

浦野家が先祖代々家宝として

伝えてきた大切なものでしたから、

「この年頃の娘であれば

他に気にするものがあっただろうに、

さすが武士の娘だ、

あっぱれなことだ」と

評判になったということです。」

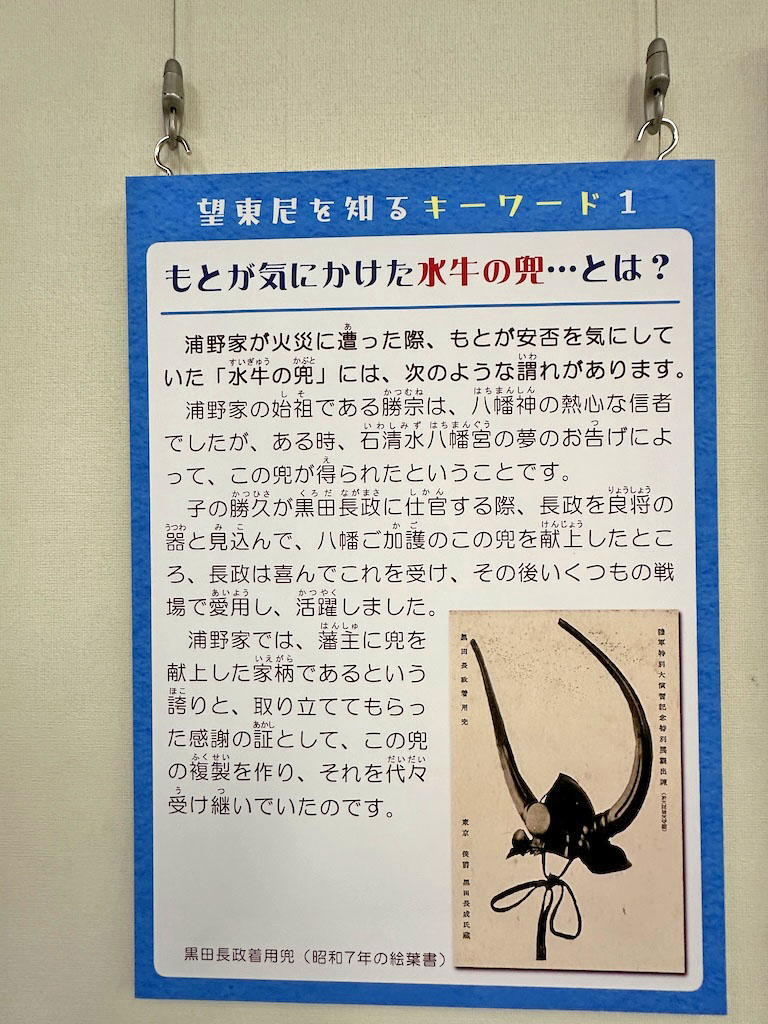

浦野家の始祖、勝宗が仕官の際、

石清水八幡宮のお告げにより

得られたという水牛の兜。

これを黒田長政に献上し、

長政は数々の戦いでこれを愛用し

勝利したもので、

このレプリカが代々受け継がれ、

先ほどの火事の時に

「もと」が一番に気にした兜です。

「もとの結婚」

「もとは17歳で最初の結婚をしましたが、

半年ほどで破綻。

書家で歌人でもあった二川相近のもとで

和歌の修行をするなどしていましたが、

24歳のとき、

同じ二川門下の野村貞貫と再婚します。

再婚相手の貞貫は、もとより12歳年上で

離婚歴があり、

前妻との間には3人の息子がいました。

結婚後は妻と共に同門の歌人、

大隈言道に入門して和歌を学び、

歌人として成長していく妻を

温かく見守ることのできる人物でした。

しかし、実子には恵まれず、

貞貫との間に授かった4人の子は、

全て早世しています。

悲しいことや苦しいことに

自分を見失いそうになった時、

いつも彼女を支えてくれたのが和歌でした。

もとの歩んだ歌の道は、

やがて彼女の人生に大きな転機を

もたらすこととなります。」

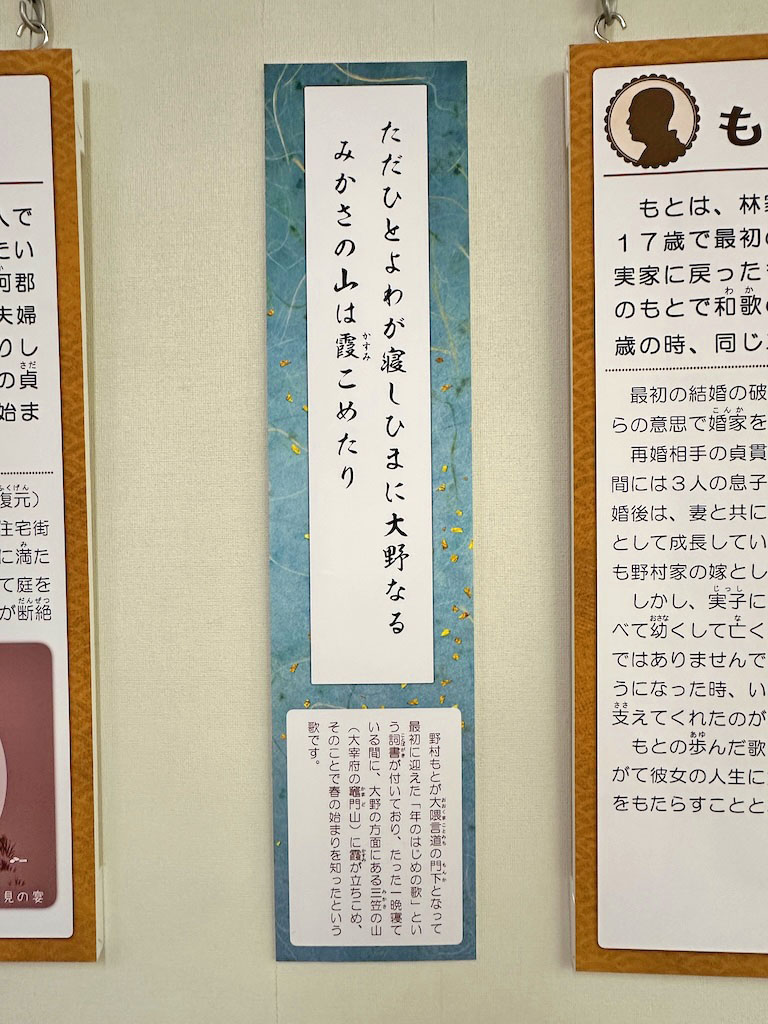

「野村もとが大隈言道の

門下となって最初に迎えた

「年のはじめの歌」という

詞書が付いており、

たった一晩寝ている間に、

大野の方面にある三笠の山

(太宰府の竈門山)に霞が立ちこめ、

そのことで春の始まりを

知ったという歌です。」

「平尾山荘の庵」

「もとは、夫の隠居後、

夫婦二人で山里に住み、

花鳥風月に親しむような生活を

送りたいと願っていました。

そこで当時は郊外だった

向陵(むかいのおか)「現在の平尾」に

土地を買い、夫婦で度々出向いては

梅、桜、楓などの

草木を植えたりしていました。

その後、貞貫は51歳で家督を

次男の貞則に譲って隠居し、

間も無く向陵の庵での生活が始まります。」

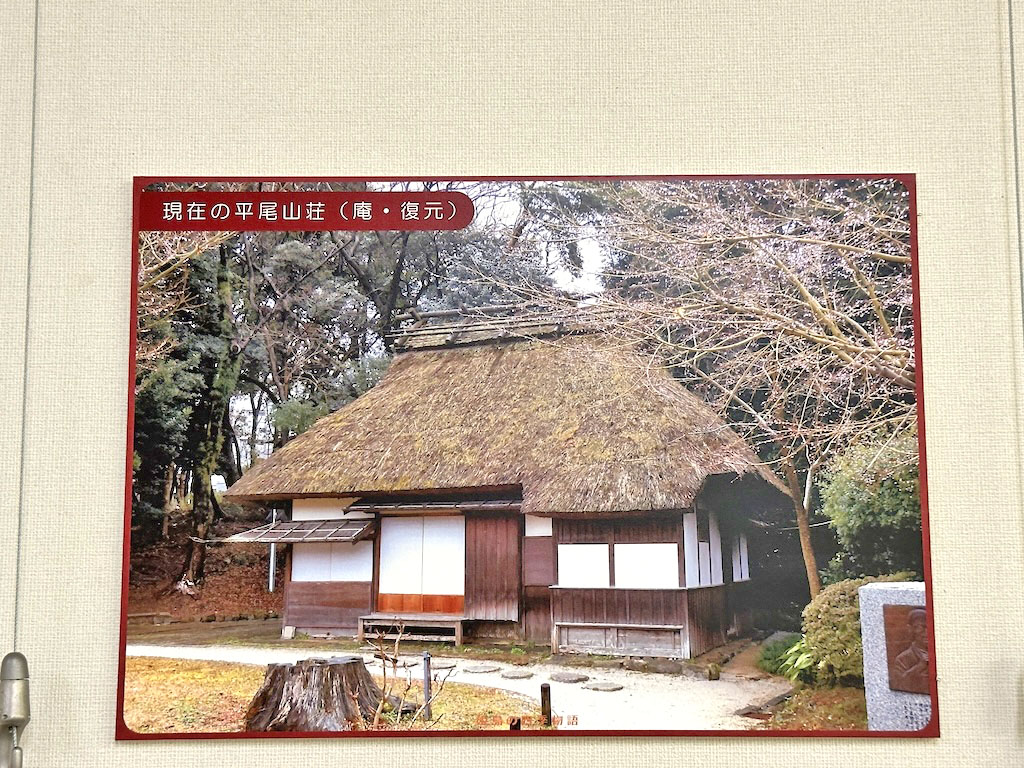

「ちなみに「平尾山荘」とは、

後に福岡市の史跡とされた

庵(復元)も含む一帯の呼称です。」

現在の平尾山荘(庵・復元)

「野村家を襲った不幸」

「野村貞貫の次男で、

家督を継いでいた貞則は、

嘉永元年(1848)江戸勤務となり、

嘉永3年5月に

福岡に戻って来ました・・・が、

いったい江戸で何があったものか、

赴任前とはすっかり様子が変っていて、

その姿は驚くほどに衰えていました。

貞則はそのまま病気となり、

翌年春には悪化して、

秋にはとうとう自害してしまいました。

野村家は、このことで藩から知行を没収され、

一時は家名断絶となりましたが、

貞則の嫡男・貞和が跡を継いだことで、

どうにか家は保たれました。

貞則は、

もとが野村家に嫁いできた当時16歳で、

もととは8歳ほどしか違いませんでした。

互いに気心の知れた

親子関係であったようです。

それだけに、貞則の理不尽な死は、

もとの心にも

大きな影を落としたものと思われます。」

「夫の死と剃髪」

「安政6年7月28日、

貞貫は遂に還らぬ人となります。

享年66歳。

もと54歳のことでした。

もとは亡き夫の初七日を終えると、

野村家の菩提寺である

上呉服町の明光寺にて

得度剃髪し尼となり、

「招月望東禅尼」という法名を

授けられました。

望東尼は、夫の墓石の傍らに

小さい自分の墓を立て、

自ら「望東禅尼墓」と刻んで、

下ろした髪を納めたということです。」

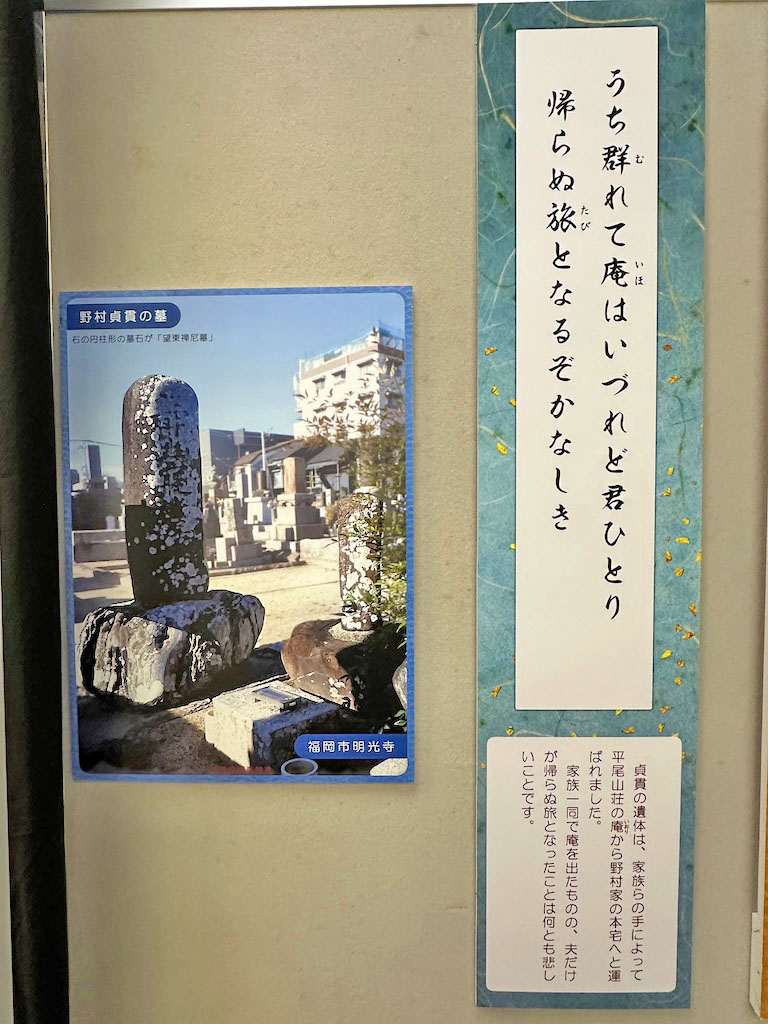

「うち群れて庵はいづれど君ひとり

帰らぬ旅人なるぞかなしき」

「貞貫の遺体は、

家族らの手によって

平尾山荘の庵から

野村家の本宅へと運ばれました。

家族一同で庵を出たものの、

夫だけが帰らぬ旅となったことは

何とも悲しいことです。」

普通ならば、

この後は夫の菩提を弔う

穏やかな余生を送るのが

定番でしょうが、

野村望東尼が世間に注目され、

最後は姫島に流罪となるも脱出、

しかも高杉晋作の最後を看取るという

「勤王の母」への道をひた走るのは、

ここからなんですね!

(続く)