足尾銅山観光・屋外展示

銅山からの派生

足尾銅山のブログを書いているうちに、

あれやこれや興味が湧き、

銅山に付随する多くの事を知りました。

その一つが、

ブルドーザーで有名な「小松製作所」も

発祥は「銅山経営」だったことです。

足尾銅山の古河グループが、

さく岩機において、

世界トップクラスになり

リニア中央新幹線のトンネル工事でも

主役になったのと同じく、

小松製作所も銅山経営で

必要とされていた機械を

自社開発した結果が、

現在ある「世界のコマツ」なのです!

問題点に正面から向き合い、

創意工夫を重ねつつ、

必死で仕事していたら、

いつしか

大きな花が開いたと言うのが、

両社に共通する「成功の法則」

とでもいうのでしょうか・・・

銅山って本当に奥が深いですね!(笑)

屋外展示

ようやく地上へと帰還します。

屋外展示の始まり。

「さく岩機体験コーナー」

テンション上がるイベントに、

いきなり食いついた僕たちですが、

その前に案内を書き出します。

「さく岩機ってなに?」

「鉱物は岩石の中に含まれています。

鉱物を採掘するためには、

岩盤を破砕しなければなりません。

岩盤破砕は主に爆薬を使用します。

爆薬を安全に効率良く爆砕するため、

岩盤に爆薬を挿入する丸い穴をあけます。

その穴をあけるドリルを、

さく岩機といいます。

さく岩機は、油圧式と空圧式があります。

作動原理は、それらの圧力により

内臓しているピストンを往復作動させ、

先端のビット部分を、

打撃、回転させて必要な穴を作ります。

足尾銅山では、1885年(明治18年)

シュラム式さく岩機を3台使用し、

現在の通道坑を

1万尺(3.3K m)掘進しました。

1900年(明治33年)には、

町内にさく岩機の製作及び修理工場ができ、

1903年(明治36年)になると

採掘の全てを機械化し、

坑内に6台の空気圧縮機

(コンプレッサー)を設置しました。

1914年(大正3年)には、

国産第1号機(足尾式3番さく岩機)

が河原崎道之助氏の手で考案され、

その後様々な改良が重ねられ

現在に至っています。」

ここで思わぬ発見が!

童謡「アルプス一万尺」の歌の「一万尺」って、

山の高さは3.3Km(3300m)って

事だったのですね!

また、

江戸時代が終わって僅か18年で、

機械化をはじめ、

36年後には全てが機械化されるという

驚くべき発展にも注目です。

「ハンドドリル」

「主に下向きせん孔用で小型に類します。

バランスの良さと少ない反動で扱いやすく、

能率よく作業ができます。

砕石や石材採掘現場の小割利、

道路工事等の水抜き等に

幅広く使用されています。」

「エアーレッグドリル」

「水平せん孔用で、

エアーレッグドリルとしては最大です。

主に鉱山の坑道掘進に、

また道路及び鉄道トンネルの掘進に、

ダム工事現場の岩盤掘進等に

使用されています。

現在国内ではジャンボドリル(搭載式)の

補助作業に使用されるのみですが、

海外においては、

まだまだ主流で使用されています。」

ここで書かれている

「ジャンボドリル」というのが、

リニア中央新幹線のトンネル工事で

活躍している「ドリルジャンボ」かと

思われます。

そして、いよいよ体験へ・・・

「ド・ド・ド・ド・ド・ド!!」

ボタンを押すと振動が始まり、

妻はまんま、銅山を掘る坑夫です!(笑)

次に山裾の展示へ。

「江戸時代 選鉱・製錬所」

小屋の中では、

「砕女」(かなめ)と呼ばれる女性が、

選鉱作業をしています。

「吹所」と呼ばれる

製錬所での作業風景。

ここでも坑道展示と同じく、

リアルな人形が感動させてくれます。

「江戸時代の選鉱・製錬作業」

「吹所(製錬所)では、

吹大工と吹子が働いていました。

焼がまに薪と鉱石を積み重ね、

30日間焼き続けます。

こうして焼いた鉱石に木炭と硅石を加えて

再び溶かす作業をくり返して

粗銅に、そして精銅にと仕上げます。

また、銅の中に含まれる

金や銀を取り出すため、

わら灰と鉛を加えて吹く

南蛮絞り(南蛮吹)も行われていました。

吹所は熱気が強いので、

吹大工や吹子たちは褌に濡れむしろを

はおっていたそうです。」

いや〜途方もなく大変な作業ですね!

そして僕たちが一番感動したのが、

こちらの方です・・・

やはり素晴らしい!

この表情に当時の「リアル」が、

凝縮されています。

「コントロール・マシーン

銅山模型」

アリの巣みたいな感じで(笑)

坑道が縦横に走っているのが分かります。

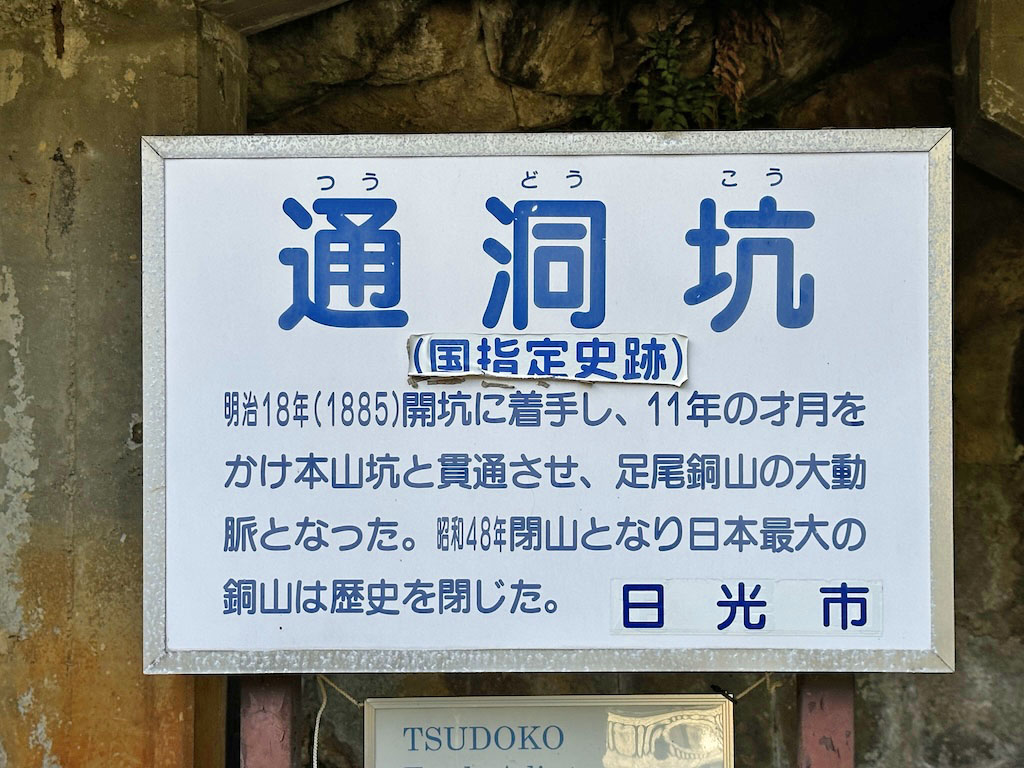

通洞坑入口。

僕たちが坑道に入る時、

トロッコ列車で通った場所で、

すぐ右には神社も鎮座しています。

「通洞坑(国指定史跡)」

「明治18年(1885)開坑に着手し、

11年の才月をかけ本山坑と貫通させ、

足尾銅山の大動脈となった。

昭和48年閉山となり

日本最大の銅山は歴史を閉じた。」

トロッコ列車の軌道と

展示されたトロッコなど。

とにかくテンション上がりまくりの妻、

トロッコと共にツーショットで〆。