鑁阿寺(足利氏館)山門

名を残す

毎度書いていますが(笑)

妻のラッキーナンバーは13。

3や33も範疇ですが・・

鑁阿寺の山門(仁王門・楼門)は、

室町幕府十三代将軍

足利義輝の再建によるもので、

ここでも13繋がりが出来ています(笑)

ただし、足利義輝にしてみれば、

この「13」というのは、

西洋でいう不吉な数字となって

最後は三好氏に攻められ、

非業の死を遂げていますが・・・

(日本だから関係ないか?笑)

そんな義輝さんですが、

ここに山門を再建して、

名を残していることは、

鑁阿寺訪問を決めて初めて知りました。

妻が足尾銅山と田中正造に

魅了されていなければ、

この出会いはなかったはず、

やはり妻のラッキーナンバーは、

生きていたのです(笑)

山門・反橋

鑁阿寺の真向かいにある

「ホテルわかさ」を午前7時半過ぎに出発。

といってもチェックアウト前なので、

お散歩気分ですけどね(笑)

ホテル敷地からは濠(堀)と

向こう側の土塁が見えています。

鑁阿寺伽藍図。

お寺の四方の濠と土塁が、

ここが足利市の居館であった事を

物語っています。

ホテル前から山門と反橋を撮影。

斜め左から。

斜め右から見た、

反橋と山門とその奥の本堂、

実にいい光景だ〜!

のんびりまったりの

鯉ちゃん、カモちゃん達。

石垣&カモちゃん。

反橋正面。

ここめっちゃ渋くて、

いい雰囲気ですね!

やはり廊下橋というのは、

ほんと風情があります。

橋から見た西側の濠。

東側の堀。

寺号標。

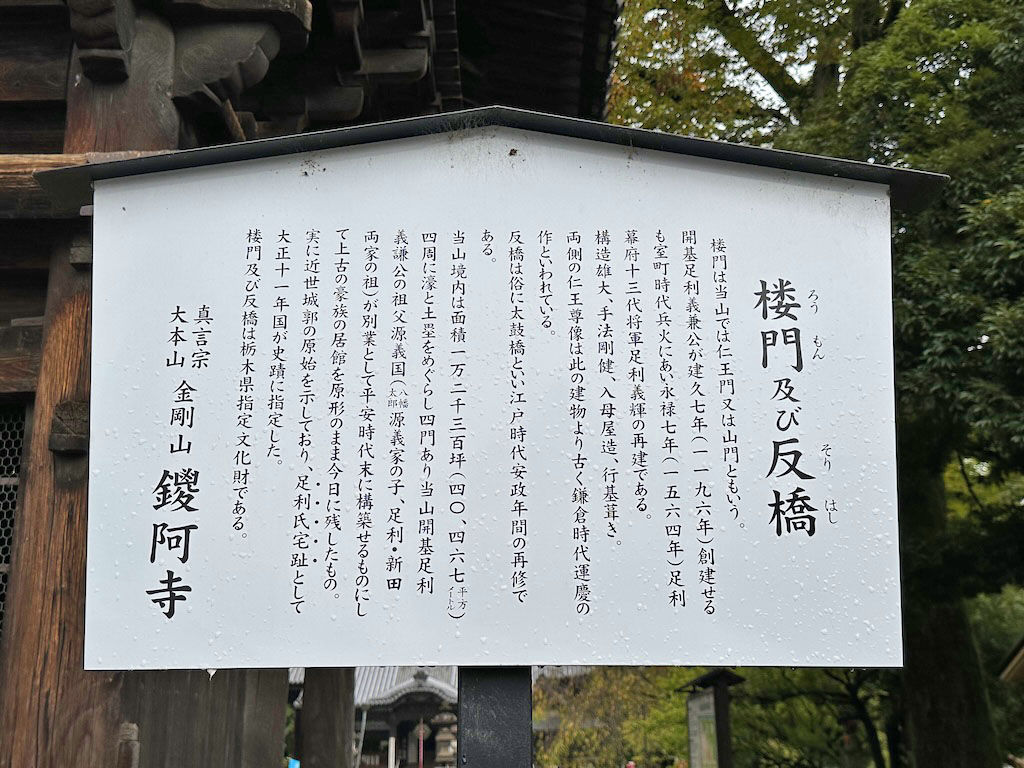

「楼門及び反橋」

以下、案内です。

「楼門は当山では仁王門又は山門ともいう。

開基足利義兼公が

建久七年(1196)創建せるも

室町時代兵火にあい永禄七年(1564)

足利幕府十三代将軍足利義輝の再建である。

構造雄大、手法剛健、入母屋造、行基葺き。

両側の仁王像は此の建物より古く

鎌倉時代運慶の作といわれている。

反橋は俗に太鼓橋といい

江戸時代安政年間の再修である。

当山境内は面積一万二千三百坪

(40,467平方メートル)

四周に濠と土塁をめぐらし四門あり

当山開基足利義兼公の祖父

源義国(八幡太郎義家の子、

足利・新田両家の祖)が

別業として平安時代末に

構築せるものにして上古の豪族の居館を

原形のまま今日に残したもの。

実に近世城郭の原始を示しており、

足利氏宅趾として

大正十一年国が史蹟に指定した。

楼門及び反橋は栃木県指定文化財である。

真言宗大本山 金剛山 鑁阿寺」

ここで記された「行基葺き」、

初めて見る言葉です。

ネットで調べると、

奈良時代、

行基が考案したとされるもので、

円錐形になった丸瓦の先を

重ねるように葺く工法で、

奈良市の元興寺本堂(極楽堂)の屋根には、

奈良時代1300年前の行基葺きが

そのまま残っているそうで、

いつもの如く、「行きたい衝動」に

駆られています(笑)

安政三年(1856)、

反橋再建時の「寄附連名碑」。

改めて反橋を単独で撮影。

庚申塔など。

川石を使ったような、

土塁断面の石垣。

山門正面。

仁王像(阿形)。

仁王像(吽形)

境内入って山門と土塁の石垣を

振り返って撮影。

この後、本堂へと向かいます。

(続く)