鑁阿寺(足利氏館)御霊屋

さり気ない配慮

「経堂」のブログで、

鑁阿寺の案内には、

「伝承と検証」があるので、

とても有難いという話を書きましたが、

もう一つの配慮は、

案内板に解体修理などをした会社や、

指導した人の名前を明記して、

暗に「感謝」を伝えている事です。

このさり気ない配慮、

実に気持ちがいいものですね!

御霊屋

妻からすると、

鑁阿寺のクライマックスは、

お墓参りが出来る、

御霊屋だったかも知れません(笑)

広場の向こう側には、

左端の御霊屋をはじめ、

いくつもの伽藍が一直線に並んでいます。

御霊屋正面。

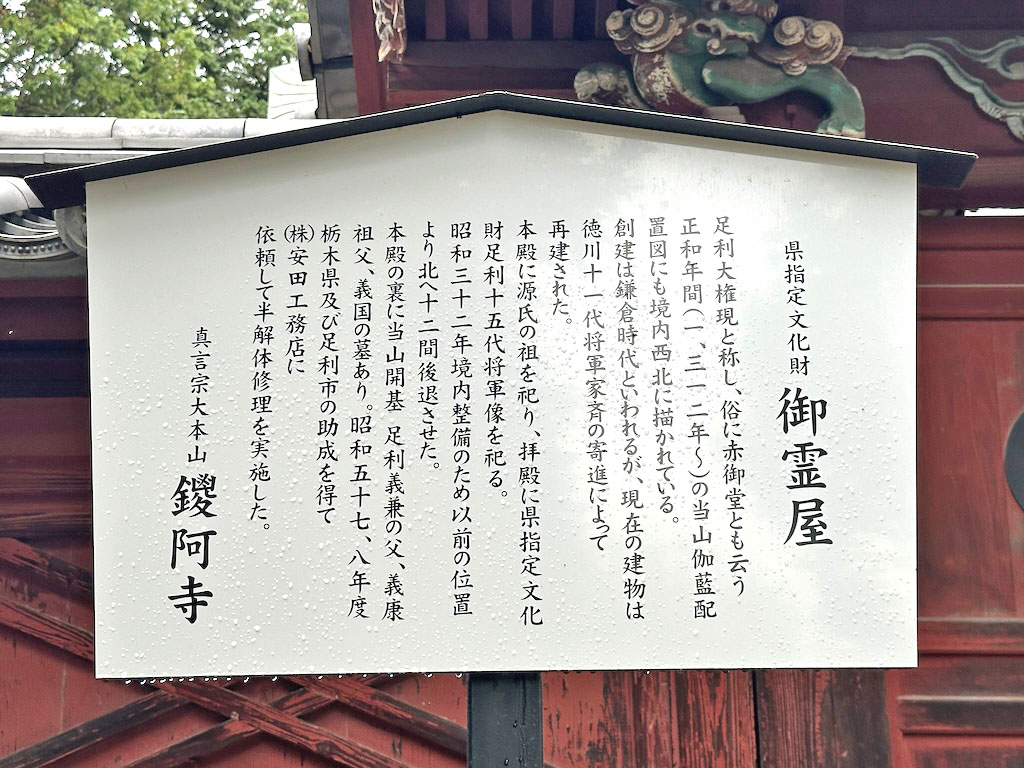

「県指定文化財 御霊屋」

「足利大権現と称し、

俗に赤御堂とも云う

正和年間(1312〜)の

当山伽藍配置図にも

境内西北に描かれている。

創建は鎌倉時代といわれるが、

現在の建物は

徳川十一代将軍家斉の寄進によって

再建された。

本殿に源氏の祖を祀り、

拝殿に県指定文化財

足利十五代将軍像を祀る。

昭和三十二年境内整備のため

以前の位置より北へ十二間後退させた。

本殿の裏に当山開基

足利義兼の父、義康祖父、義国の墓あり。

栃木県及び足利市の助成を得て

(株)安田工務店に依頼して

半解体修理を実施した。

真言宗大本山 鑁阿寺」

このように記されています。

やはり気になるのは、

「足利義兼の父、義康祖父、義国の墓」

これです。

本殿の裏側という事なので、

お目にかかれるのか否か・・

隙間から拝殿を

直接参拝してしまいました!

拝殿から本殿へ。

拝殿(左)と本殿(右)。

ここは神社のような配置です。

本殿に参拝。

ここで本殿の裏のお墓を確認・・・

何とか見えているので、

ここからお墓を参拝。

真裏に回って、

改めてお墓の後方からも参拝。

お二人のお墓ですが、

それぞれ二基づつの墓石があり、

もしかすると、

どちらも夫婦のお墓なのかも

知れません(あくまでも推測)。

そして、

この後側を振り返って見ると、

濠の向こう側には、

愛らしいカモちゃんが

いるではないですか!

足利家の家紋とカモちゃんのコラボ、

ほのぼのとして、心癒されます。

カモとカモンのアップ(笑)

再び御霊屋に戻り、

斜め後方から撮影。

真横から。

なかなかカッコいい御霊屋です。

そして、

ここで鑁阿寺さんの優しさを発見!

「落ち葉のリサイクルボックス」

「ご自由にお持ち下さい

腐葉土づくり等にご活用下さい」

う〜ん、

どこまでも配慮が行き届いていますね!

鑁阿寺さん、素晴らしい!

その他のお堂

御霊屋参拝後は、

向かって右側に並んだ

伽藍を散策します。

「大酉堂」

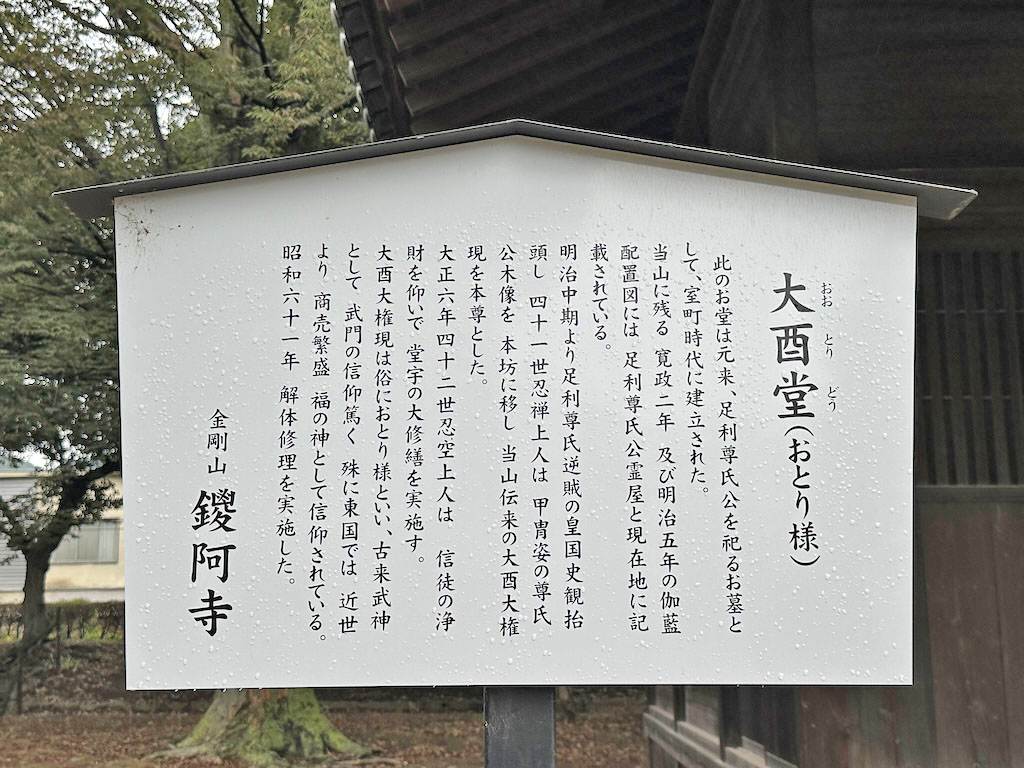

「大酉堂(おとり様)」

「此のお堂は元来、

足利尊氏公を祀るお墓として、

室町時代に建立された。

当山に残る 寛政二年

及び明治五年の伽藍配置図には

足利尊氏公霊屋と現在地に載されている。

明治中期より足利尊氏逆賊の皇国観抬頭し

四十一世忍禅上人は

甲冑姿の尊氏公木像を

本坊に移し

当山伝来の大酉大権現を本尊とした。

大正六年四十二世忍空上人は

信徒の浄財を仰いで

堂宇の大修繕を実施す。

大酉大権現は俗におとり様といい、

古来武神として 武門の信仰篤く

殊に東国では 近世より 商売繁盛

福の神として信仰されている。

昭和六十一年 解体修理を実施した。

金剛山 鑁阿寺」

このように記されています。

明治政府の皇国史観において、

足利尊氏は武家政権の功労者ではなく、

天皇に刃向かった極悪人としての

レッテルを貼られました。

後醍醐天皇の建武の新政が、

円滑に機能していなかったのも

足利尊氏の室町幕府開府に繋がる

大きな要因であったのですが、

明治政府としては、

後醍醐天皇に最後まで尽くし、

湊川で最後を遂げた楠木正成は英雄、

その正成を滅ぼした

足利尊氏は悪人とする事により、

大衆の心を天皇崇拝へと向かわせ、

国をまとめ上げようとしたのでしょう。

その意味で、

鑁阿寺をはじめ、多くの寺社は、

祀る対象を余儀なく変更または、

廃止するしかなかったのかと思います。

価値観の転換、

世の中の流れはホント無常ですね(笑)

「校倉(大黒堂)」

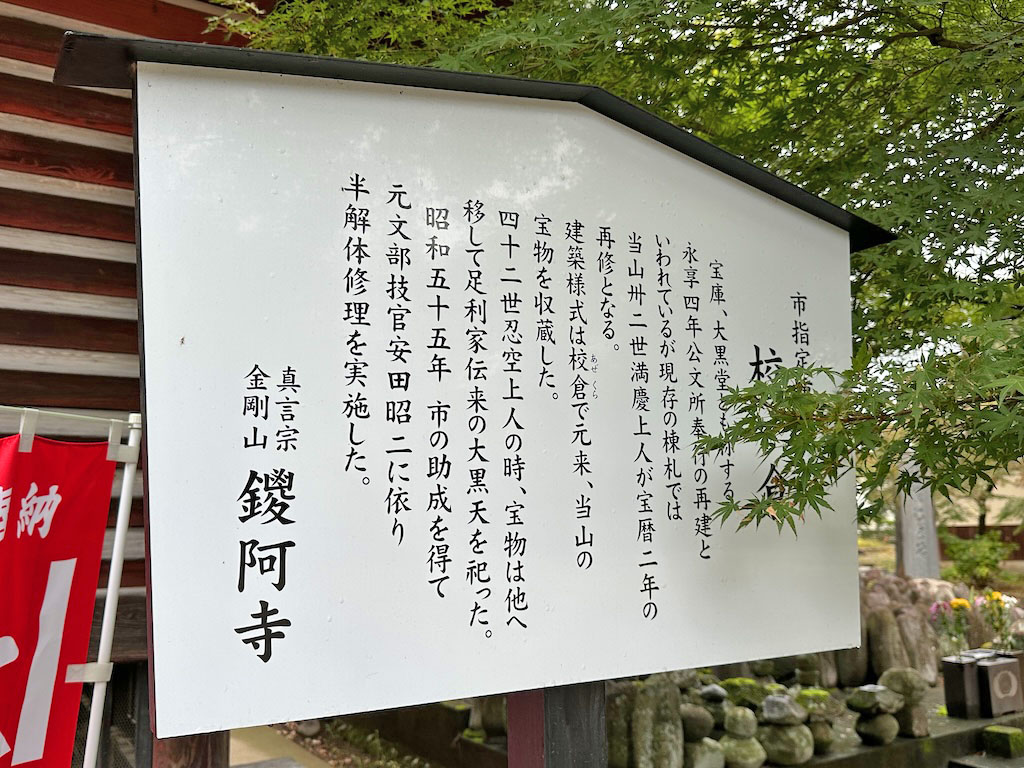

「市指定文化財 校倉」

「宝庫、大国堂と称する。

永享四年(1432)公文所奉行の

再建といわれているが

現存の棟札では

当山卅二世満慶上人が

宝暦二年(1752)の再修となる。

建築様式は校倉で元来、

当山の宝物を収蔵した。

四十二世忍空上人の時、

宝物は他へ移して

足利家伝来の大黒天を祀った。

昭和五十五年

市の助成を得て元文部技官安田昭二に依り

半解体修理を実施した。

真言宗金剛山 鑁阿寺」

以上のように記されています。

分福観音(奥)と石仏群。

鑁阿寺のX(旧ツイッター)によれば、

「分福観音は命名・銘ともに

相田みつを氏によるもの。

御朱印の文字も相田みつを氏のものを

使用しています。」

「分福観音は境内北側におられます。

福を分ける観音様です。

相田みつを氏のお言葉に、

「うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる」

というものがあります。

この観音様にぴったりの

お言葉ではないでしょうか。 」

このように書かれ、

相田みつを氏は足利市出身で、

生涯を過ごしたそうなのです。

こんな出会いがあるなんて、

びっくりですよ。

やはり何事も体験ですね!

「蛭子堂」

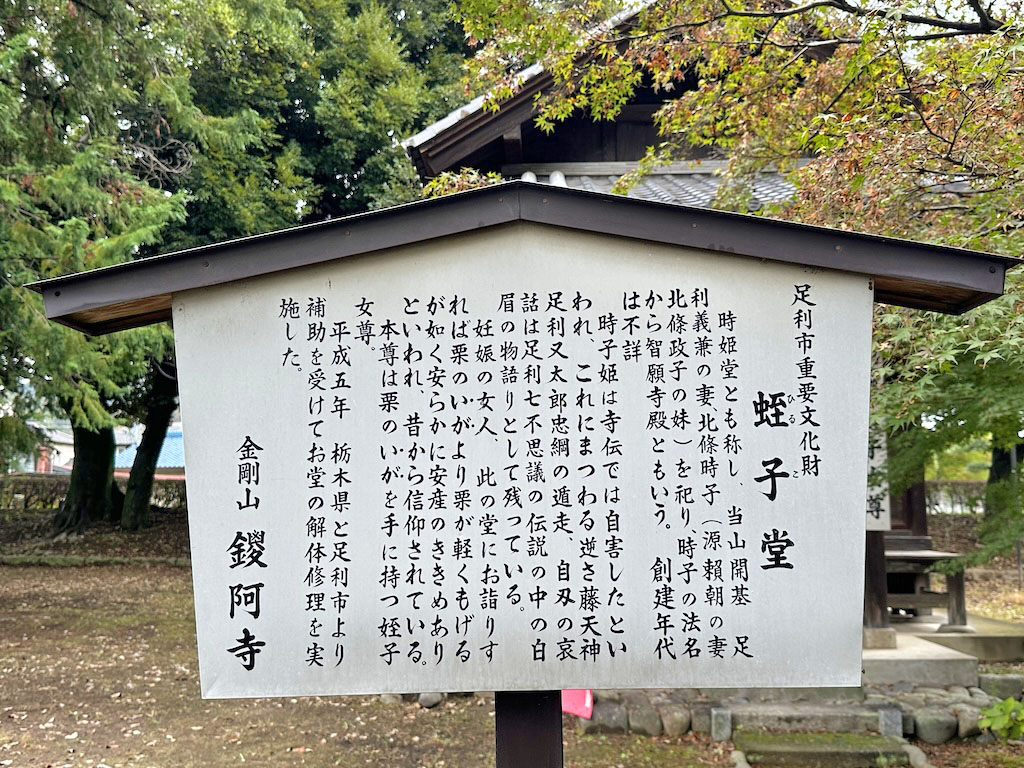

「足利市重要文化財 蛭子堂」

「時姫堂とも称し、

当山開基 足利義兼の妻、

北條時子(源頼朝の妻北条政子の妹)

を祀り、

時子の法名から智願寺殿ともいう。

創建年代は不詳

時子姫は寺伝では自害したといわれ、

これにまつわる

逆さ藤天神足利又太郎七不思議の伝説の中の

白眉の物語として残っている。

妊娠の女人、

此の堂にお詣りすれば栗のいがより

栗が軽くもげるが如く

安らかに安産のききめありといわれ、

昔から信仰されている。

本尊は栗のいがを手に持つ蛭子女尊。

平成五年 栃木県と足利市より

補助を受けて解体修理を実施した。

金剛山 鑁阿寺」

参拝。