武田耕雲斎等墓(福井県敦賀市)概略

水戸から敦賀へ

令和7年4月、僕たちは、

幕末の水戸藩尊王攘夷派である、

天狗党発祥の地、

茨城県の水戸市に行き、

天狗党関連の史跡である回天神社や

敦賀市から移築された鰊倉(回天館)、

水戸天狗党筑波山挙兵の中心人物、

藤田小四郎の墓などを訪問し、

天狗党隊士らはじめ水戸藩の

壮絶なる歴史を肌で感じました・・

そしてその2ヶ月後、

今度は天狗党終焉の地、

福井県敦賀市への訪問です。

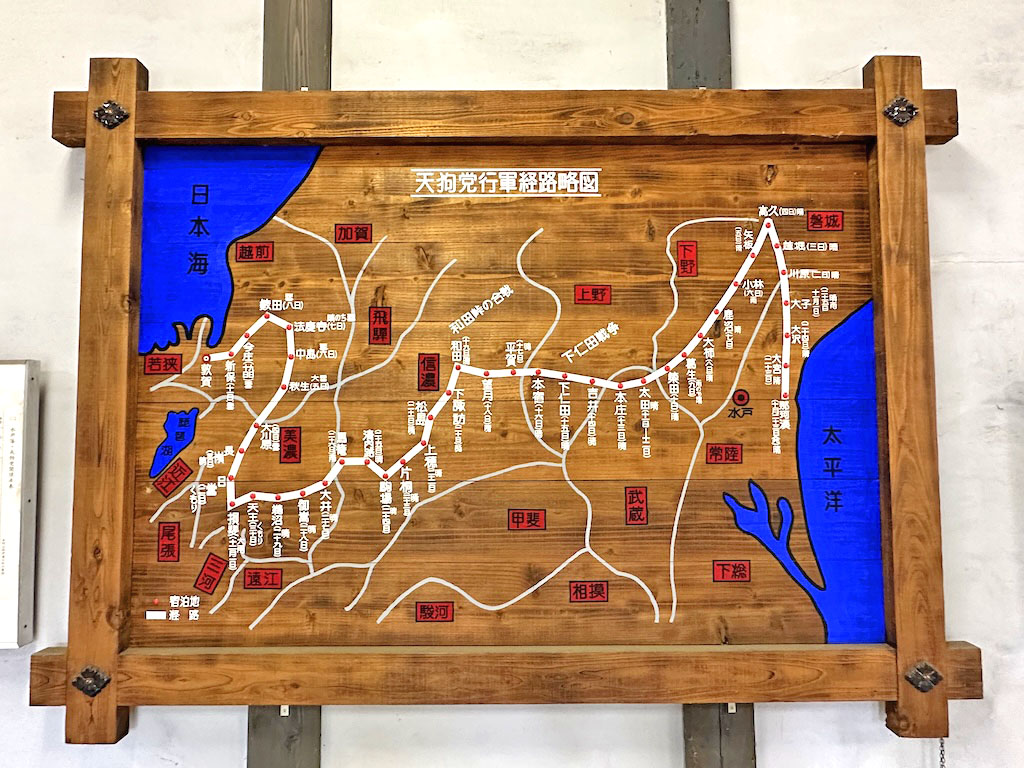

こちらは水戸の回天館にあった

天狗党の行軍経路略図で、

一行は、水戸あたりから敦賀までを

一ヶ月余りかけて、

徒歩で踏破しています。

しかも途中高山あり大雪あり、

幕府軍との

交戦もありながらですから

どれだけの艱難辛苦だったか

想像もつきません・・

そんな天狗党のメンバーの

苦労を分かち合う事もなく(笑)

僕たちは文明の利器、

飛行機&車の移動です。

福岡から伊丹空港まで飛び、

そこからは、赤線の通り、

レンタカーで敦賀までの移動です。

天狗党の雪中行軍とは、

比較にはならない、

楽〜な行程ですね(笑)

ガイダンス施設

天狗党終焉の地は、

「武田耕雲斎等墓」の名称で、

お墓を中心にガイダンス施設や、

天狗党が処刑前に押し込められていた

鯡蔵が移築されています。

入口。

実はここが綺麗に整備され、

完成したのは、

昨年、令和6年(2024)の

10月10日なのです。

10月10日と言えば、

妻の人格を形成してくれた

おばあちゃんの命日です・・

僕たちがこんなにベストなタイミングで、

天狗党終焉の地を訪問できたのも

妻のおばあちゃんが、

見守ってくれていたからでしょう・・

案内板。

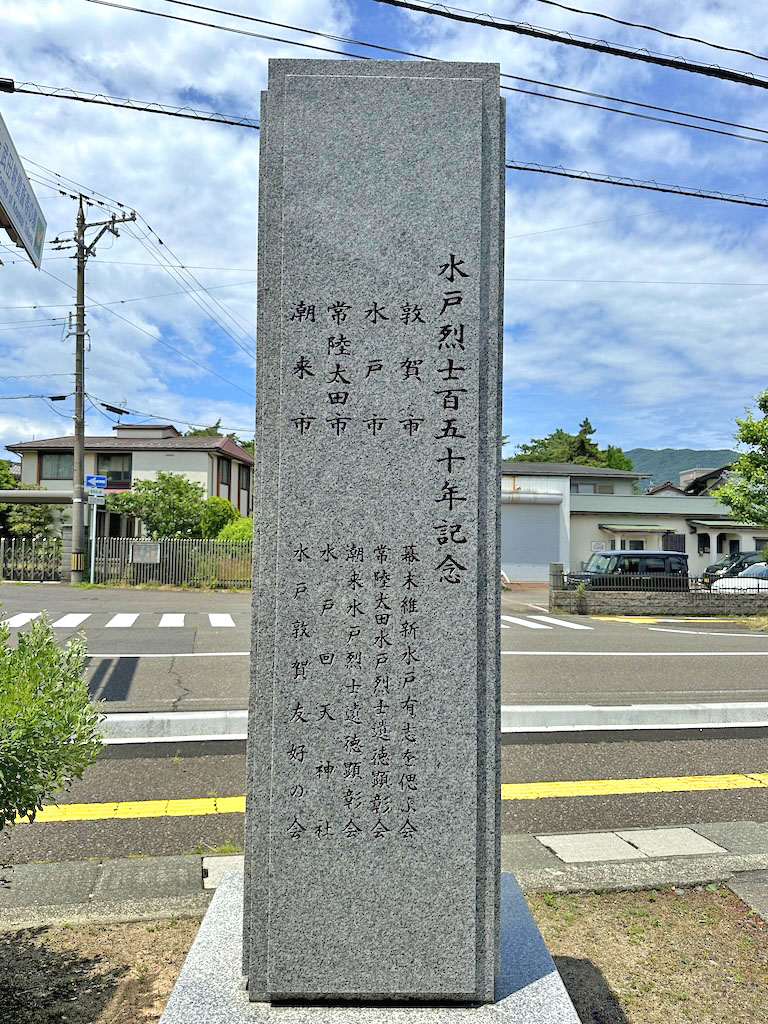

エントランスに建つ、

「水戸烈士殉難之碑」。

水戸市、敦賀市など

天狗党に関係する自治体の寄贈です。

「水戸天狗党関連史跡地図」

これは素晴らしい地図ですね!

「史跡 武田耕雲斎等墓及び

松原神社案内図」

これがあれば散策も

迷うことはありません!

水戸市からの寄贈で、

案内右下には、

「寄贈 水戸市 令和6年10月10日」

このように記され、

ここでも

妻のおばあちゃんを思い出します・・

ガイダンス施設&トイレ。

めっちゃ綺麗なトイレで

スッキリした後は(笑)

壁に掲示された

天狗党についてのパネルへ。

ここからはパネルの内容を

抜粋・要約・アレンジして

書き出して行きます。

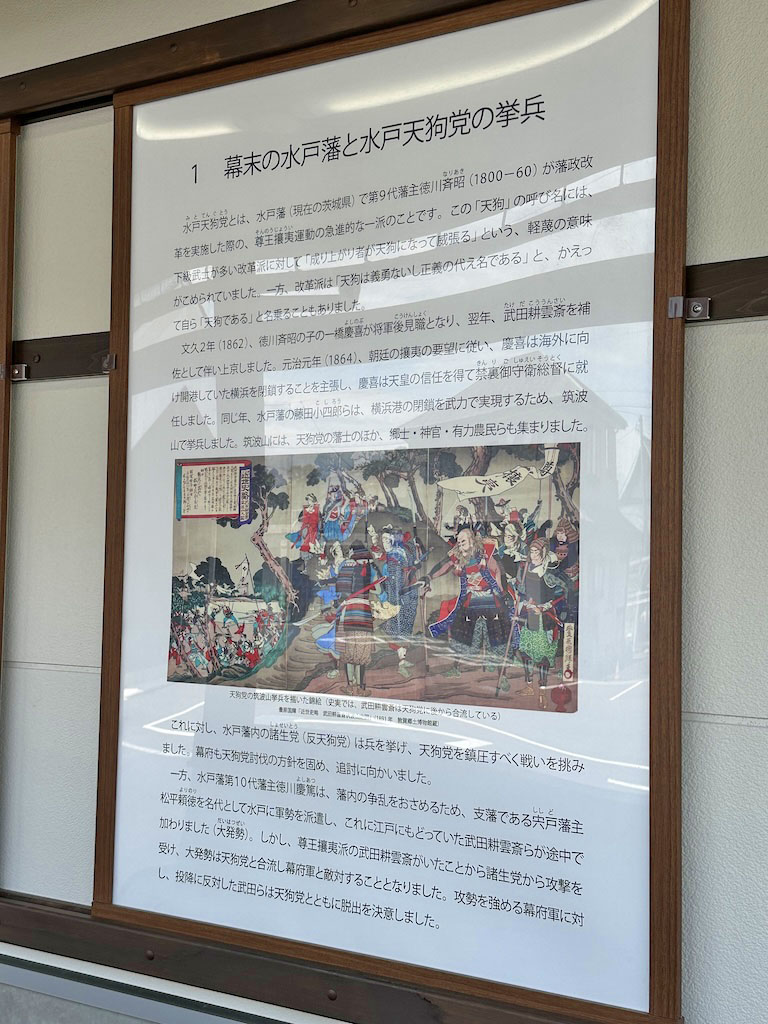

1 幕末の水戸藩と水戸天狗党の挙兵

「水戸天狗党とは、

水戸藩(現在の茨城県)の

尊王攘夷運動の急進的な一派のことです。

元治元年(1864)、

水戸藩徳川斉昭の子、

一橋慶喜は朝廷の攘夷の要望に従い、

横浜を閉鎖することを主張し、

天皇の信任を得ました。

同じ年、水戸藩の藤田小四郎らは、

横浜港の閉鎖を武力で実現するため、

筑波山で挙兵しました。

これに尊王攘夷派の武田耕雲斎も加わり

幕府軍や水戸藩内の

諸政党(反天狗党)と敵対し、

劣勢となるも降伏せず、

脱出を決意しました。」

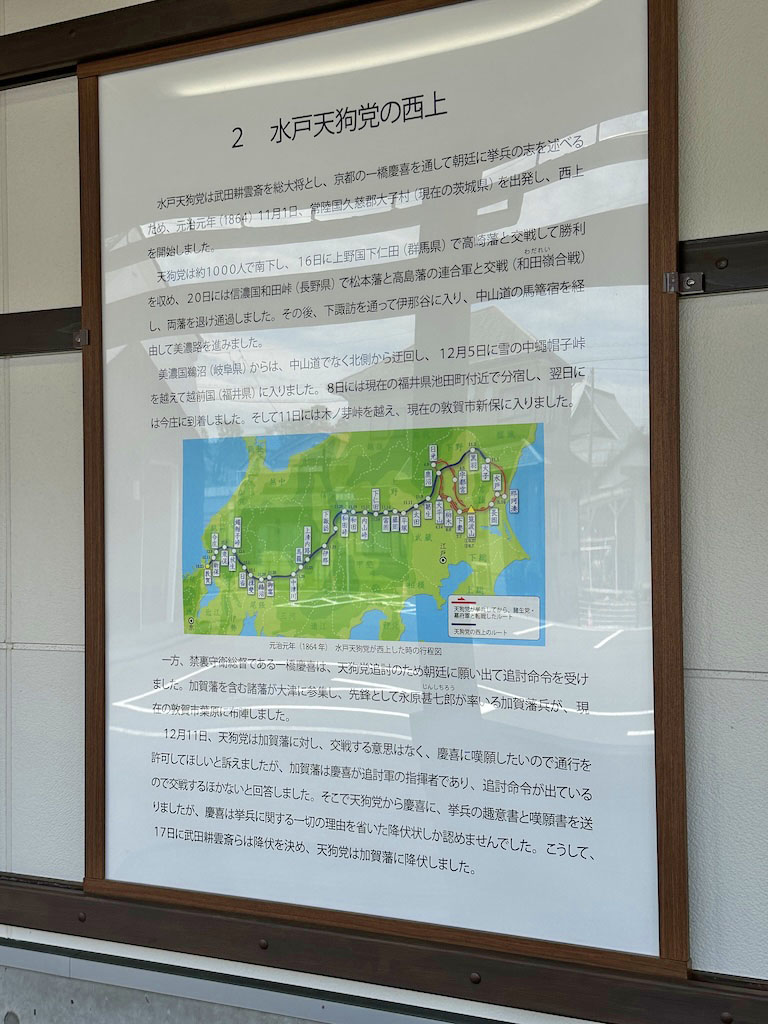

2 水戸天狗党の西上

「水戸天狗党は武田耕雲斎を総大将とし、

京都の一橋慶喜を通して

朝廷に挙兵の志を述べるため、

元治元年(1864)11月1日、

常陸国久慈郡大子村

(現在の茨城県)を出発し、

西上を開始しました。

天狗党は約1000人で南下し、

高崎藩、松本藩、高島藩と交戦しながら

美濃路を進み、

12月5日に雪の中「蝿帽子峠」を越えて

越前国(福井県)に入り、

11日には木の芽峠を越え、

現在の敦賀市新保に入りました。

一方、一橋慶喜は、天狗党追討のため

朝廷に願い出て追悼命令を受け、

加賀藩を含む諸藩が、

現在の敦賀市葉原に布陣しました。

12月11日、天狗党は加賀藩に対し、

交戦する意思はなく、

慶喜に嘆願したいので、

通行を許可してほしいと訴えましたが、

加賀藩は慶喜が追悼軍の指揮者であり、

交戦するほかないと回答し、

結果、17日に武田耕雲斎らは降伏を決め、

天狗党は加賀藩に降伏しました。」

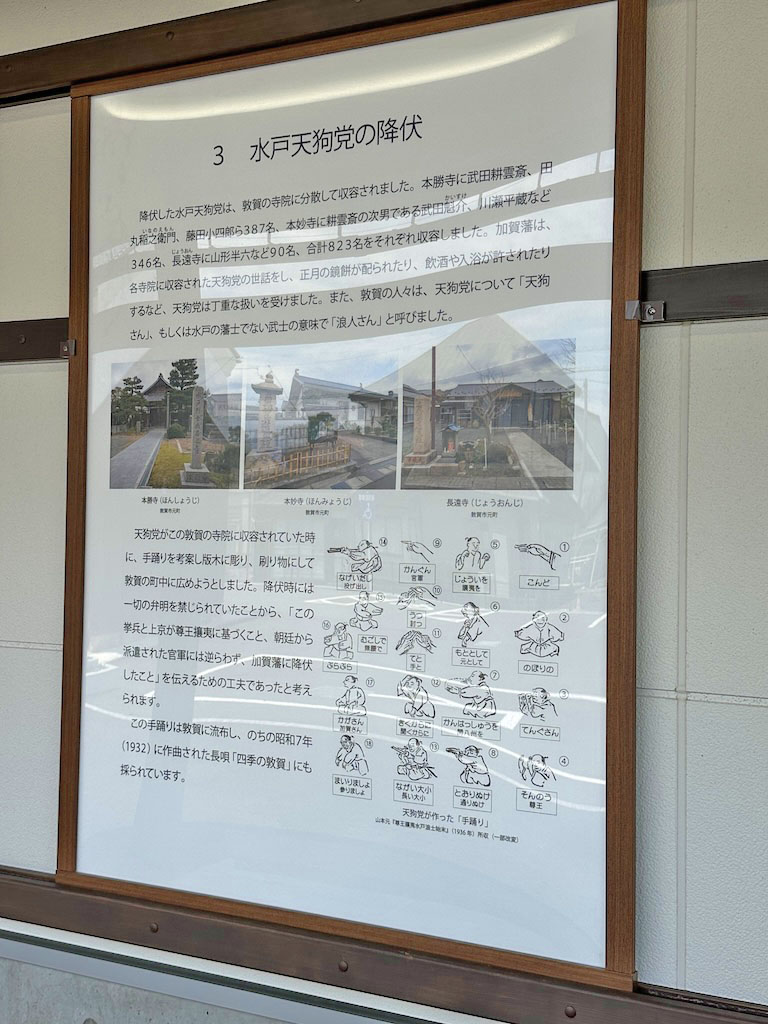

3 天狗党の降伏

「降伏した水戸天狗党は、

敦賀の寺院に分散し収容されました。

加賀藩は、

各寺院に収容された天狗党の世話をし、

正月の鏡餅が配られたり、

飲酒や入浴が許されたりするなど、

天狗党は丁重な扱いを受けました。

また敦賀の人々は、

天狗党について「天狗さん」、

もしくは

水戸の藩士ではない武士の意味で

「浪人さん」と呼びました。

天狗党がこの敦賀の寺院に

収容されていた時に、

手踊りを考案し版木に彫り、

刷り物にして敦賀の町に

広めようとしました。

一切の弁明を禁じられていたことから、

「この挙兵と上京が尊王攘夷に基づくこと、

朝廷から派遣された官軍には逆らわず、

加賀藩に降伏したこと」を

伝えるための

工夫であったと考えられます。」

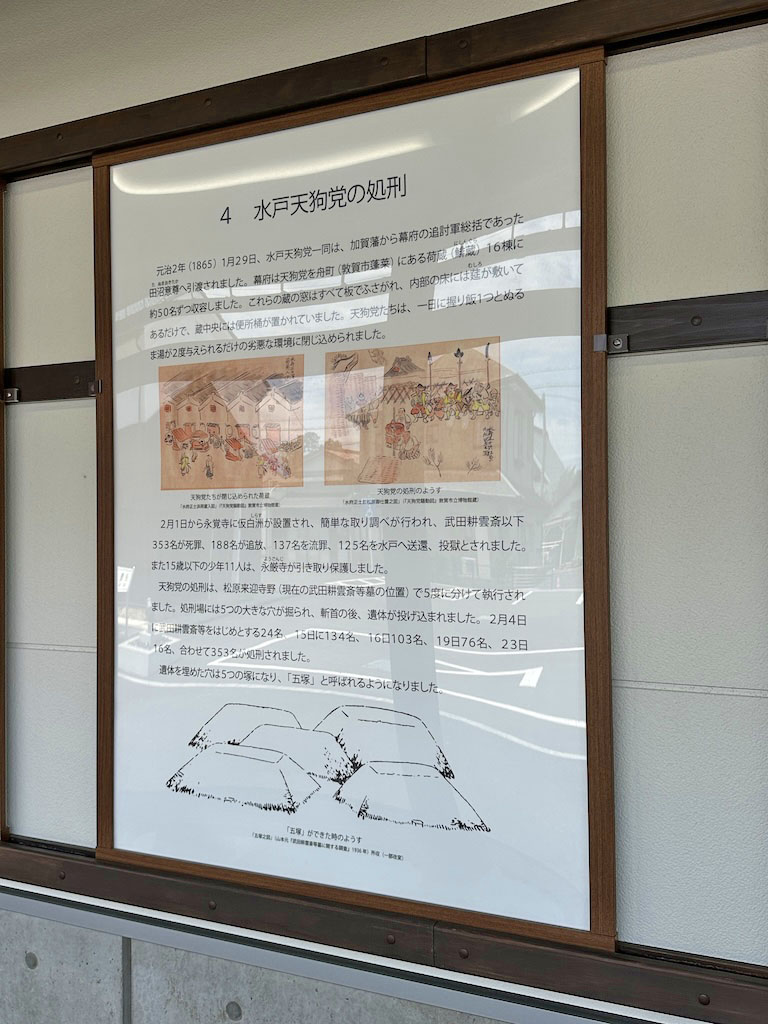

4 天狗党の処刑

「元治2年(1865)1月29日、

水戸天狗党一同は、加賀藩から

幕府の追悼軍総括であった

田沼意尊へ引き渡されました。

幕府は天狗党を舟町にある

荷蔵(鯡蔵)16棟に

約50名ずつ収容しました。

窓は全てふさがれ、

蔵の中央には便所桶が置かれるという

劣悪な環境に閉じ込められました。

2月1日から永覚寺に仮白洲が設置され、

簡単な取り調べが行われ、

武田耕雲斎以下353名が死罪、

188名が追放、137名を流罪、

125名を水戸へ送還、投獄とされました。

また15歳以下の少年11人は、

永厳寺が引き取り保護しました。

天狗党の処刑は、松原来迎寺野

(現在の武田耕雲斎等墓の位置)で、

5度に分けて執行されました。

処刑場には5つの大きな穴が掘られ、

斬首の後、遺体が投げ込まれました。

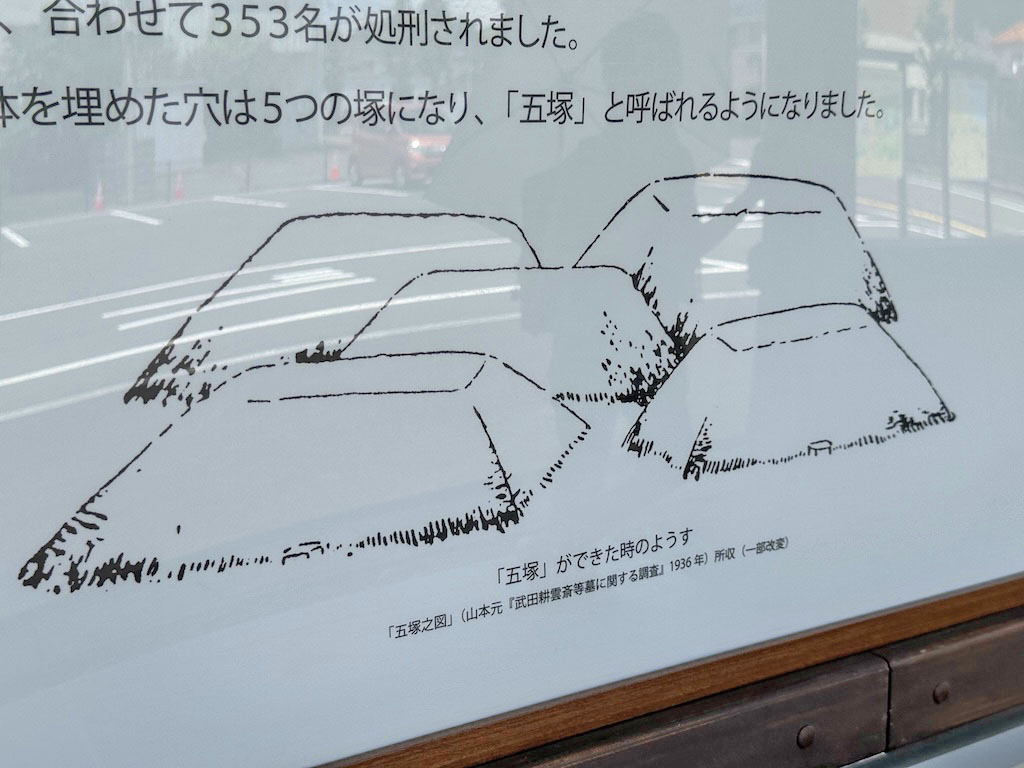

遺体を埋めた穴は5つの塚になり、

「五塚」と呼ばれるようになりました。」

五塚を拡大。

そして・・

次のパネル「5」は、

写真撮り忘れています(汗)

地元の人々の天狗党供養だった気が・・

6 松原神社の創建

「松原神社は、

武田耕雲斎ら水戸天狗党の

慰霊祭祀を行うために

創建された神社であり、

創建当初から現代まで

例大祭が執り行われています。

明治8年(1875)、太政官から教部省に

松原神社の創建の許可が伝えられ、

現在の墓地周辺を神社建設予定地としました。

明治天皇の北陸巡幸で、

明治11年(1878)10月10日に

敦賀を訪れた際、

松原神社祭祀料として

金500円を下賜されました。

このことから、

10月10日が

松原神社の例祭日となりました。」

7 顕彰活動の広がりと現在

「水戸天狗党の慰霊・顕彰は、

毎年10月10日に行われる

松原神社例大祭を中心として

続けられています。

近年は水戸市をはじめ、常陸太田市、

潮来市など天狗党にゆかりのある

自治体を中心に様々な団体が参加しています。

敦賀港改修工事を機に、

鯡蔵1棟を「水戸烈士記念館」と命名し

松原神社境内に移築しました。

敦賀水戸烈士遺徳顕彰会は、

松原神社例大祭当日には、

遺品等の展示を行い、

また地元で天狗党が「浪人さん」と呼ばれ、

親しまれたことにちなんだ

「浪人まつり」の幟を掲げて、

顕彰・普及活動に取り組んでいます。

敦賀市と水戸市との関係では、

昭和40年(1965)両市の間で、

姉妹都市盟約が結ばれました。

これにより、両市の間では毎年、

小学校5年生を中心とする使節団による

「姉妹都市親善友好交歓研修」が

通算50回以上実施されています。」

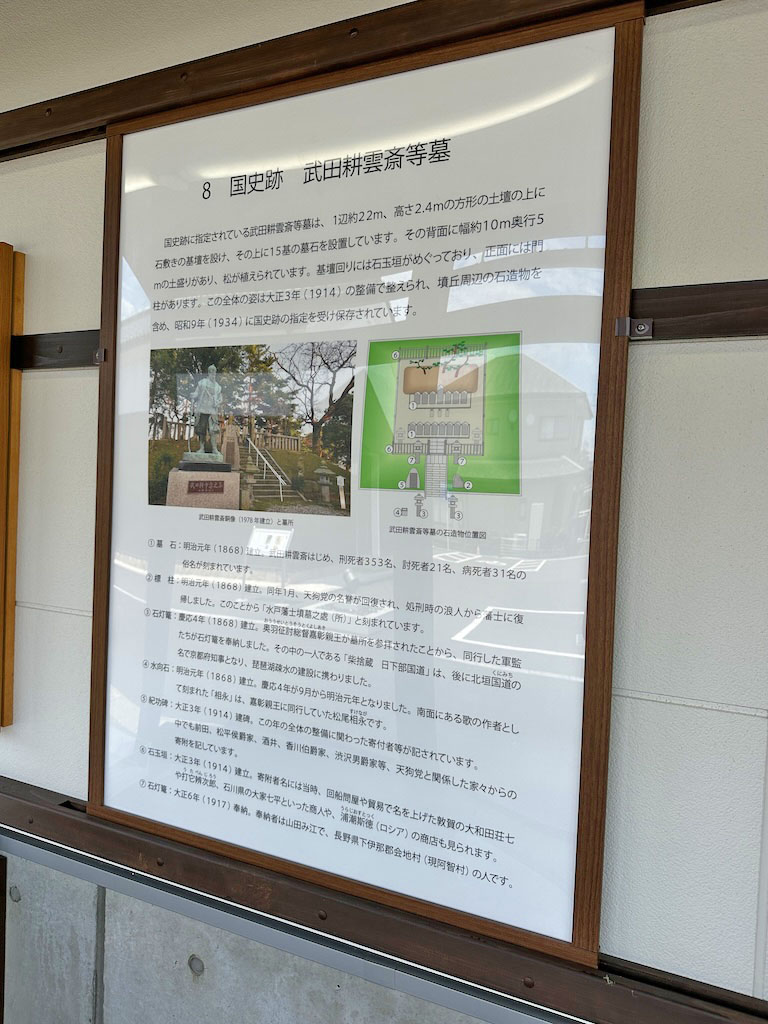

8 国史跡 武田耕雲斎等墓

「国史跡に指定されている

武田耕雲斎等墓は、

1辺約22m、高さ2.4mの

方形の土壇の上に

石敷きの基壇を設け、

その上に15基の墓石を設置しています。

その背面に

幅約10m奥行5mの土盛りがあり、

松が植えられています。

基壇回りには石玉垣がめぐっており、

正面には門柱があります。

この全体の姿は大正3年

(1914)の整備で整えられ、

墳丘周辺の石造物を含め、

昭和9年(1934)に

国史跡の指定を受け保存されています。」

これでパネルはおしまいですが、

これを読めば、

天狗党の存在が何たるかや、

茨城県水戸市と福井県敦賀市の

深い関係が理解できますね!

最後にパンフレットをいただき、

お墓参りの前に、

まずは鯡蔵へと向かいます。