秋月藩士の墓(福岡県みやこ町)

「秋月の乱150年」

「みやこ町歴史民族博物館」で

頂いたのがこちらのパンフです。

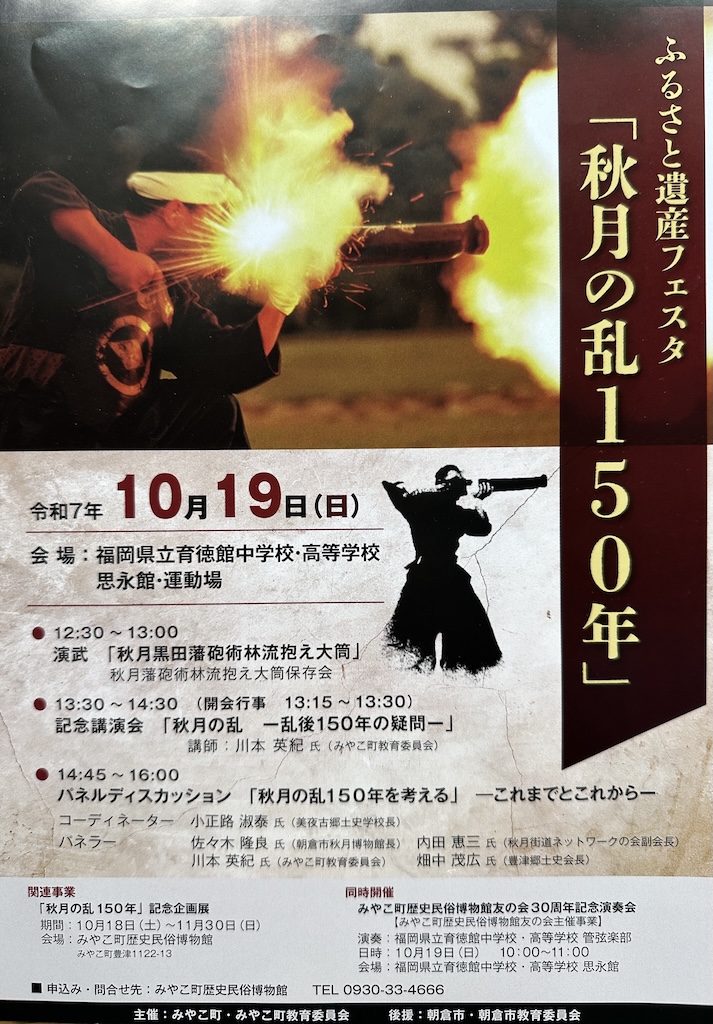

「ふるさと遺産フェスタ

秋月の乱150年」

会津藩(斗南藩)の郡長正も留学した

豊津藩(元小倉藩)の旧藩校、

育徳館での開催です。

「参加してみたい!」

無理なのは分かっていても

正直そう思ってしまいました。

楽しく興味をひく

「イベント」を催す事は、

郷土の歴史を後世に伝える為にも

大切なことでしょう。

また、ここに記されている

演武「秋月黒田藩砲術林流抱え大筒」は、

秋月の乱でお亡くなりになった

秋月党と政府側双方の方々への

大切な供養にもなるのかと思います。

秋月の乱から150年という節目の時期に

秋月藩士の墓をお参りでき、

かけがえのない思い出となっています。

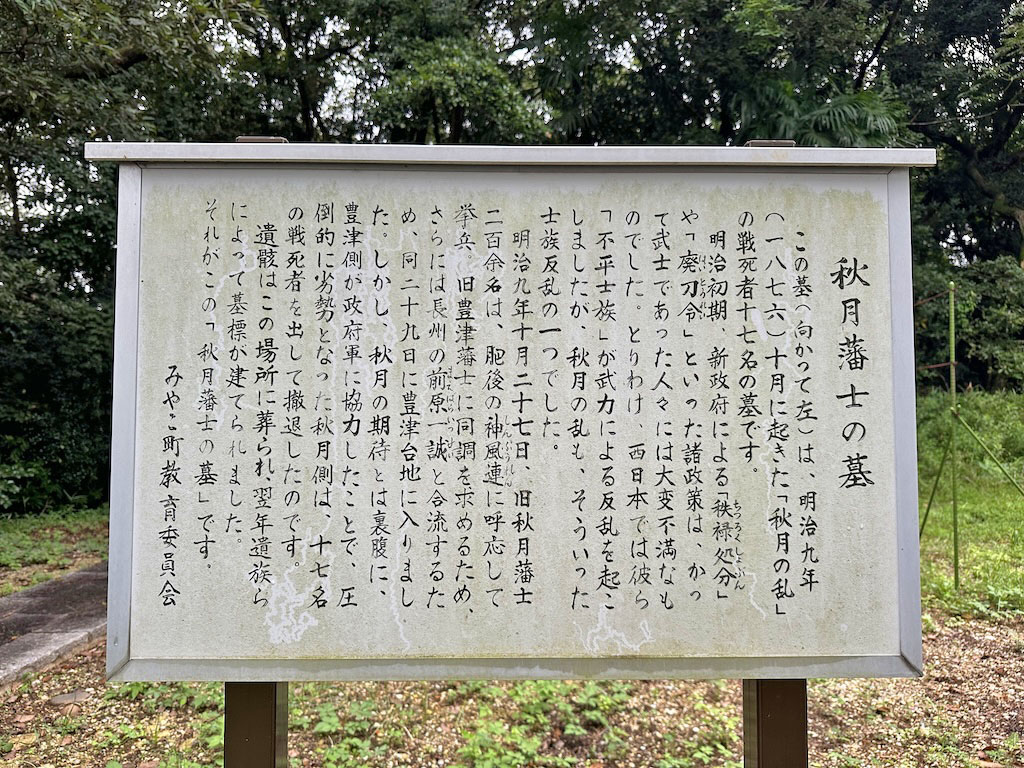

秋月藩士の墓

郡長正の墓を参拝後、

秋月藩士の墓へと向かいます。

道案内の通りに進んだものの

僕は迷ってしまい、

ちょっとぐるぐるしていたら

妻が雄叫びを!

「こっちよ〜!」

さすが現地指南役、

お墓の場所を知る

嗅覚も凄いものがあります(笑)

イギリス式で積まれた

古いレンガ造りの

「かまどっぽい」ものがあります。

もしかして、

火葬する時の煙突か・・?

疑問は解けず・・・

お墓に到着。

ここは墓域の隅っこで、

他のお墓とは隔離された感じの

場所になります。

やはり「反乱軍」的な扱いで、

表に出ない形で弔われたのかも

知れませんね。

「秋月藩士の墓」

以下、全文です。

「この墓(向かって左)は、

明治九年(1876)十月に起きた

「秋月の乱」の戦死者十七名の墓です。

明治初期、新政府による

「秩禄処分」や「廃刀令」といった

諸政策は、かつて武士であった人々には

大変不満なものでした。

とりわけ、西日本では彼ら「不平武士」が

武力による反乱を起こしましたが、

秋月の乱も、

そういった士族反乱の一つでした。

明治九年十月二十七日、

旧秋月藩士二百余名は、

肥後の神風連に呼応して挙兵、

旧豊津藩士に同調を求めるため、

さらには長州の前原一誠と合流するため、

同二十九日に豊津台地に入りました。

しかし、秋月の期待とは裏腹に、

豊津側が政府軍に協力したことで、

圧倒的に劣勢となった秋月側は、

十七名の戦死者を出して撤退したのです。

遺骸はこの場所に葬られ、

翌年遺族らによって墓標が建てられました。

それがこの「秋月藩士の墓」です。」

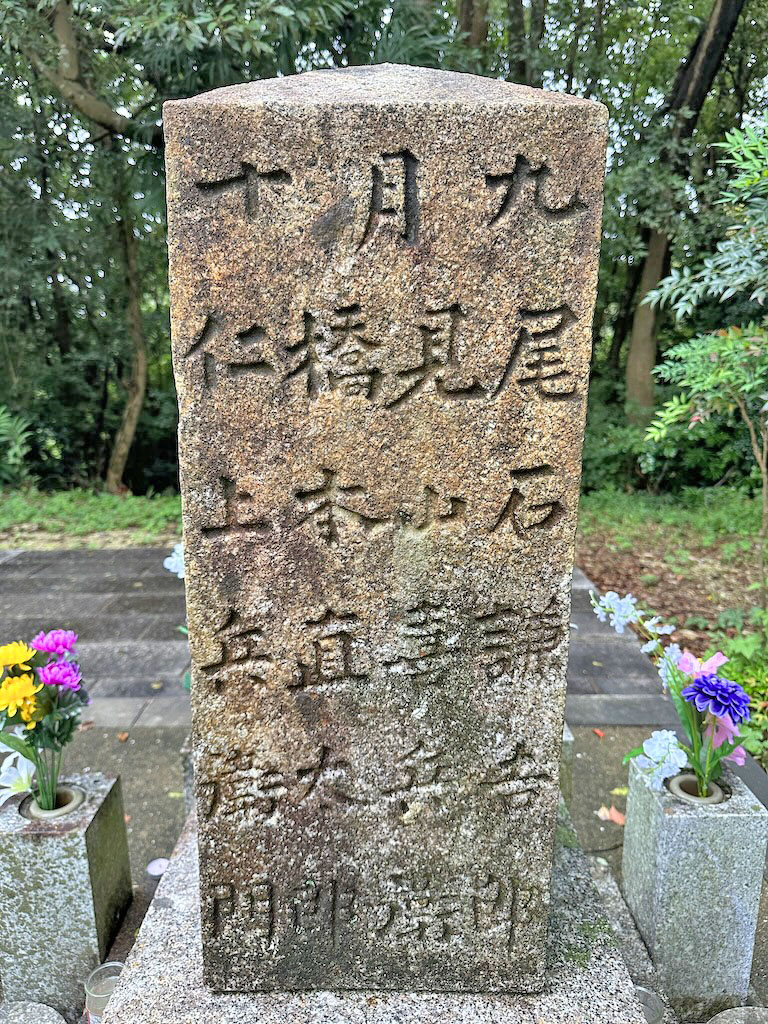

お墓正面。

まずは右の墓碑へ。

「秋月士族戦死墓」に参拝。

「明治十三年三月」、

秋月の乱から4年ほど後ですね。

次に「メイン」のお墓へ。

正面から参拝。

このお墓、

四面それぞれに各4名の、

秋月藩士のお名前が刻まれ、

全部が「正面」とも言え、

上部の「明治九」は四面揃って

文章が完結するようになっています。

ただ、ここで一つ疑問なのは、

亡くなったのが17名なのに

お墓のお名前は16名だという事です。

何か、あるのでしょうか・・・

左回りに一面づつお参り・・

ここは「年丙子」。

「九月十」の面にお参り。

最後は「有三日」の面にお参り。

全部まとめて書くと

「明治九年丙子九月十有三日」

なんと九月十三日、

妻のラッキーナンバー13と同じです!

やはり引き寄せが・・・あったかな?

ただ、秋月の乱が起きたのが、

明治九年十月で、

十七名が亡くなったのも

同じく十月のこと・・・

何故、墓石には九月十三日と

刻まれているのでしょうか?

もしかしたら

「決起」を「決意」した日なのかも

知れません・・・(勝手な推測)

国の形が変化する中、

もがき、苦しみ、

そして命を落とした秋月藩士たちの事、

伝えていきたいものですね。