東名遺跡(佐賀市)東名縄文館

ひがしみょう

「東名」と書いて、

「ひがしみょう」と読みます。

何故、ひがしみょうなのか?

頂いた資料には、一つの説として

以下が書かれています。

「大化の改新後、租庸調という

税収制度を作ったが、

庸調は男性のみの租税であった為、

生まれた男子を女子としたり、

人の移動の把握が難しくなり、

平安時代になって、

租税をかける単位を「人」から

動かない「田圃」にしました。

これを「名田」といい、

これは太閤検地まで続きました。

東名は当時は「東名田」であったけれども、

時が経つにつれて田が消え

「東名」だけが、小字の名前で

残ったのではないかという説です。」

恐らくこの説でOKでしょう。

というのも東名遺跡の周辺は、

田んぼだらけなのですから。

Googleマップで見ると

よく分かりますね!

資料

東名縄文館は無料で入れる

小さな資料館ですが、

最初に待ち受けているのは、

充実した資料群で、

いずれの資料も

考古イラストレーターの第一人者、

早川和子さんのイラストがふんだん使用され

見た目にも楽しくなるものばかりです。

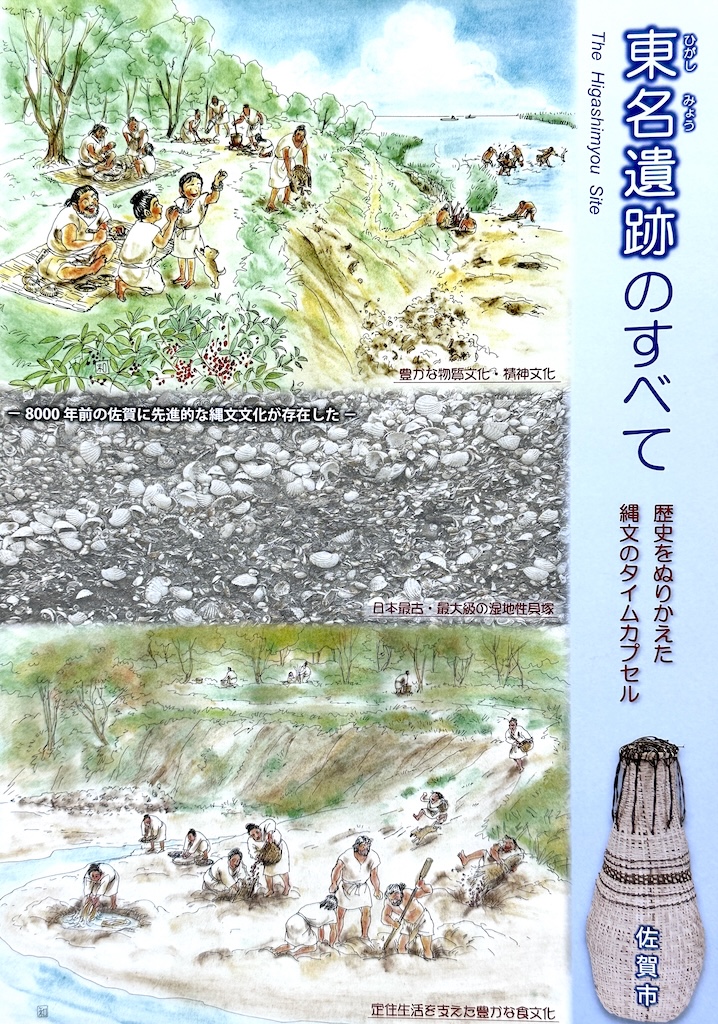

「東名遺跡のすべて」

厚めのA4用紙で16ページあり、

最終更新は2024年と最新です。

「東名遺跡ものがたり

佐賀にあった縄文のムラ」

厚めのB5サイズで16ページで、

イラストを駆使して子供にも大人にも

実に理解しやすくまとめられています。

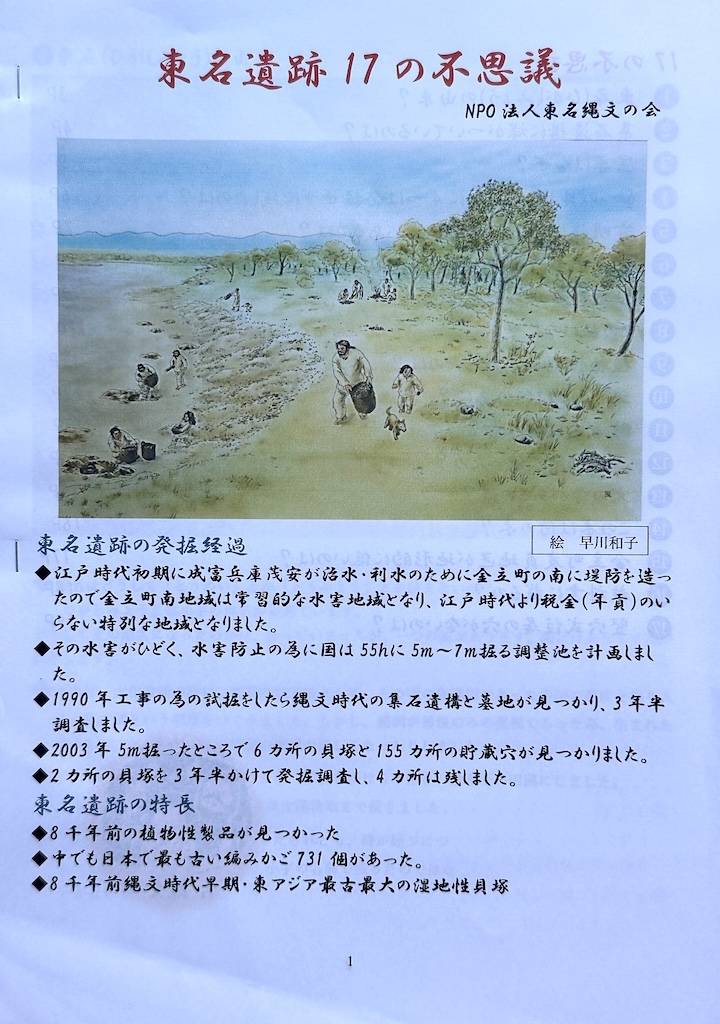

A4カラーコピーの手作り資料。

19ページに渡り、Q&A形式で、

大変興味を引く内容になっています。

表紙だけ見ても

「江戸時代初期に成富兵庫茂安が

治水・利水のために

金立町の南に堤防を造ったので

金立町南地域は常習的な水害地域となり、

江戸時代より税金(年貢)のいらない

特別な地域となりました。」

「その水害がひどく。水害防止の為に

国は55hに5〜7m掘る

調整池を計画しました。」

「1990年工事の為の試堀をしたら

縄文時代の集石遺構と墓地が見つかり、

3年半調査しました。」

このように書かれ、

成富兵庫茂安が堤防を作った結果、

縄文遺跡が見つかった・・・

とは言い過ぎですが、

何が幸いするのかは、

人智の及ぶところではないこと、

改めて感じます。

館内展示

ここの遺構は基本、ほぼ池と地中なので、

東名縄文館で「物」を確かめます。

東名縄文館全景。

入場は15:45までのところ、

僕たちは15:41に到着。

観覧時間は16時までの15分ほどと

超高速での観覧となりますが、

やはりここは0よりも1、

体験するかしないかは、

雲泥の差ですからね!

入館。

珍しく記念スタンプを押す気分に。

デザインが気に入ったからですが、

時間がないのに、

何を悠長なことやってたんでしょう(笑)

館内。

実は東名遺跡への訪問は、

「ついでに行こう」くらいの

軽〜いノリでしたが、

冒頭に書いた内容の濃い資料を渡され、

その気持ちはぶっ飛んでいました(笑)

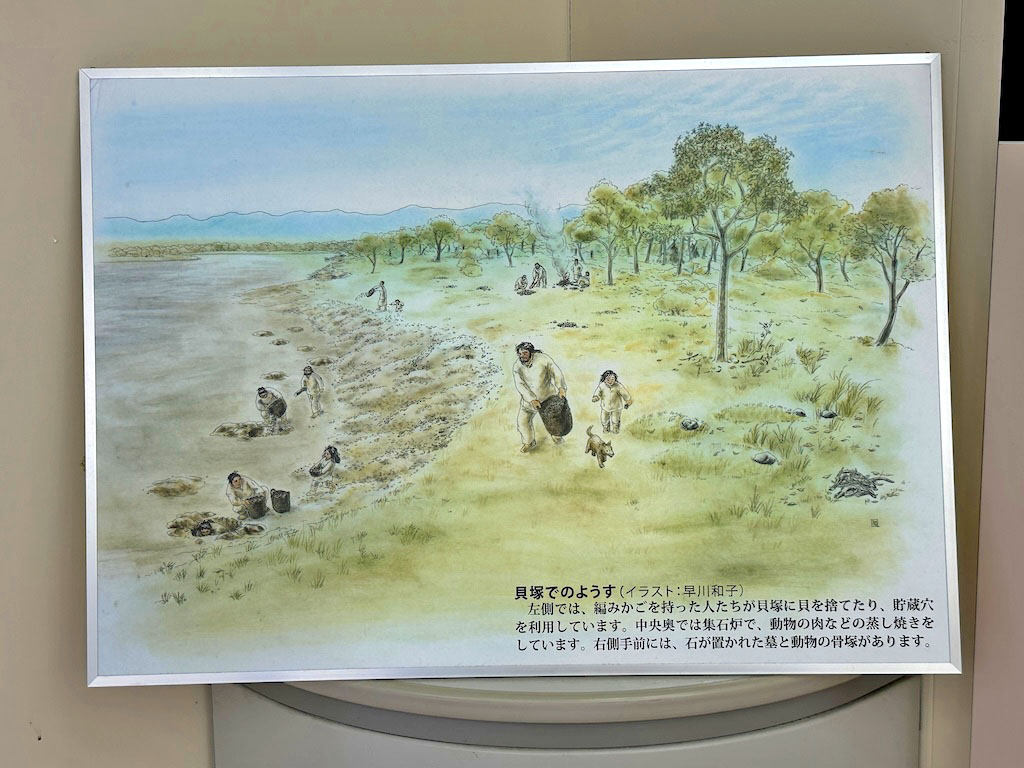

心温まる早川和子さんのイラストは、

縄文館の価値をも高めていそうです(笑)

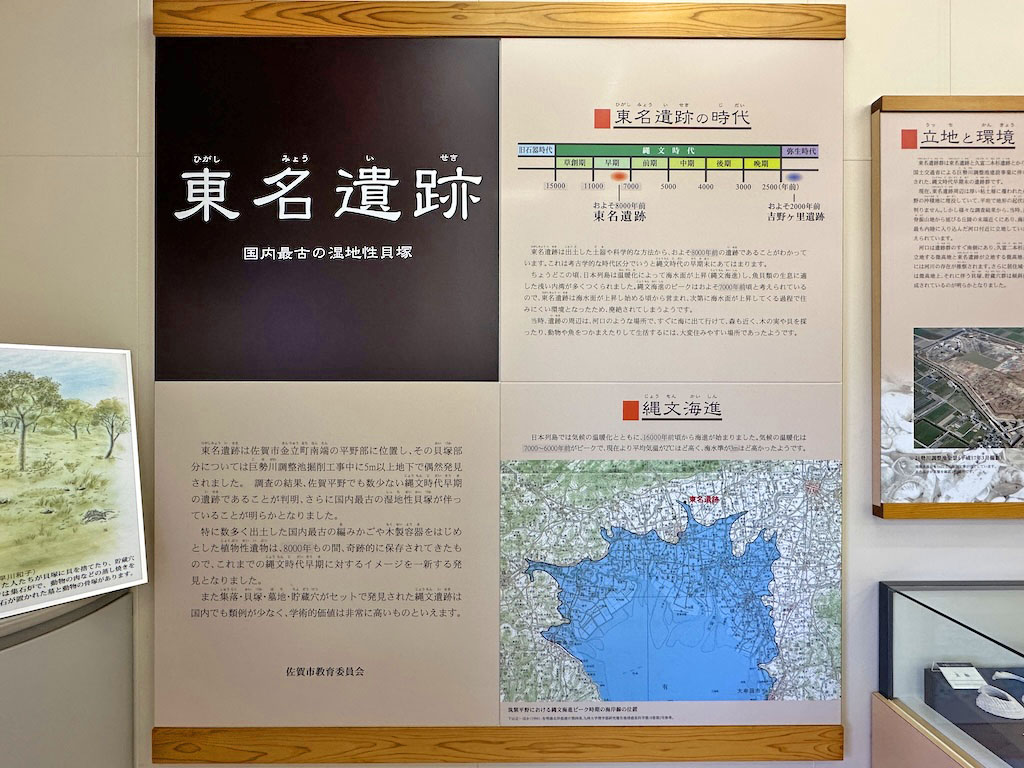

ここは、およそ8000年前、

縄文時代早期末の遺跡で、

7000年前頃には、

海水面の上昇(縄文海進)で、

住めなくなっています。

「東名遺跡周辺は厚い粘土層に覆われた

佐賀平野の沖積地に埋没していますが、

当時、遺跡は脊振山地から延びる

丘陵の末端近くにあり、

海岸線が最も内陸に入り込んだ

河口付近に立地していたと考えられます。」

このような説明があり、

ここは海の近くだったという事ですね!

次に、

展示品の見学ですが、

まずは東名遺跡のシンボル的な存在、

「大型網みかご」へ。

上から。

横から。

各種環境条件が揃っていたことで、

奇跡的に網製品が原型を留めて残り、

全国で見つかった1200個の

縄文時代の編みかごのうち、

731個がここで発掘されています。

復元された編みかご。

編み方は9種類以上あり、

それが現在まで引き継がれているそうで、

驚くばかりですね!

縄文人の知恵と工夫は、

相当高度なものがあったのでしょう。

貝玉などの装身具。

牡蠣の殻など。

資料によれば、

他にもスッポン、ムツゴロウなど

現代の高級料理を食べていたそうで、

8000年前の縄文人は、

結構グルメだったのかも知れません(笑)

石斧、編みかごなど。

上の長い棒は「堀り棒」、

下左端は、「掬い貝」。

鹿角製品の製作工程。

完成品、繊細ですね!

1990年、巨勢川調整池建設に伴い

発見された東名遺跡の新聞記事など。

ジオラマ。

発掘された貝塚2つは今は池の中で、

その他の4つは埋めたまま保存し、

発掘はされていないとのことです。

遺跡(巨勢川調整池)

ここからは「現場」へ。

「外周0k000」

ここが起点という事でしょうか?

水門を背にして池を見ると・・・

縄文時代が広がっている?

水の中にあるはずです!

この池を作らなければ、

8000年前の遺構は、

誰にも知られず、今も地中深く

ひっそりと眠っていたかも知れません。

動画でも撮影。

最後は縄文遺跡を想像しつつ

ツーショットで〆。

この後は、

「佐賀のエッフェル塔」へと向かいます。