史跡敦盛塚(胴塚)・神戸市須磨区

首から胴

須磨浦公園の胴塚までの距離は、

直線で2Kmほどです。

僕たちは地図右上の須磨寺から

山陽須磨駅まで歩きました。

往路はタクシーを使った道なのに

思ったよりも近い気がしたのは、

復路である

須磨寺から山陽須磨駅までが、

ずっと緩い下り坂だったからでしょう。

但し、炎天下の中ですから、

自販機の冷た〜い麦茶が無ければ、

倍くらいの距離に感じていたかも

知れません(笑)

その後、

お隣の須磨浦公園駅まで電車で移動し、

胴塚と言われる

「史跡敦盛塚」までは100mほど。

これで

「首」から「胴」への移動は完了です(笑)

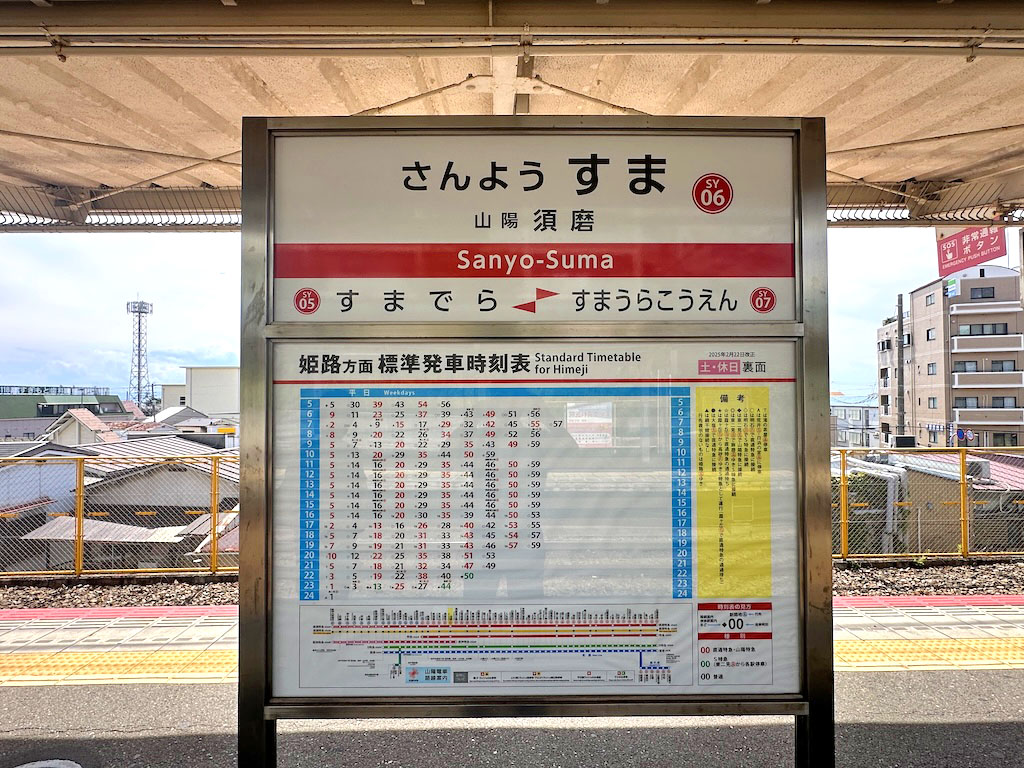

山陽須磨駅〜須磨浦海岸駅

須磨寺に行く前、コインロッカーが

あると勘違いして

周囲を徘徊してしまった山陽須磨駅、

今回は移動でしっかりお世話になります。

右端の銅像の台座、

なんと献金箱なんですね!

改札。

ホームへの階段、

ちょっとレトロな作りがいい感じ!

列車の本数はかなりあります。

電車が入線。

須磨浦公園駅に到着。

駅舎前にテントとは、

ちょっと珍しいかも?

「Mrs. GREEN APPLE」好きの妻、

テントがGREENで良かったね(笑)

「史跡・敦盛塚

国道右へ100m」

案内、有り難し!

駅からわずか2分程で敦盛塚に到着。

エントランス。

巨大な五輪塔が見えています。

手前の標柱、

右は「史蹟敦盛塚」、

左は「一の谷敦盛卿之墓」。

このように刻まれています。

中に入り

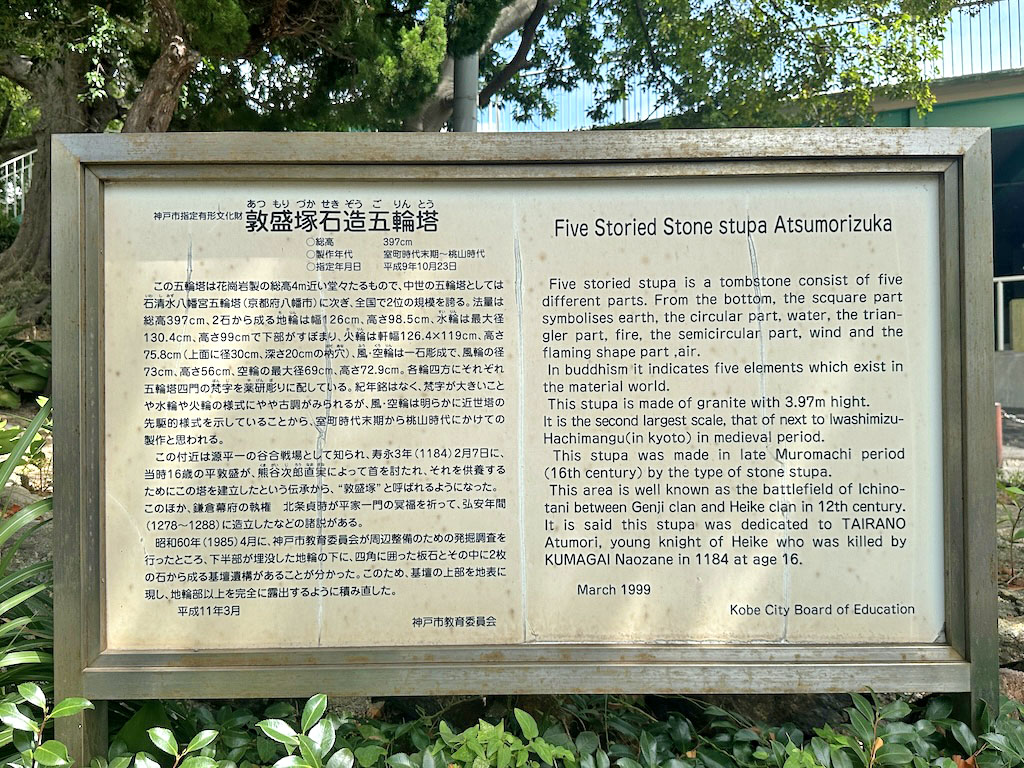

まずは案内を確認。

「神戸市指定有形文化財

敦盛塚石造五輪塔」

○総高 397cm

○制作年代 室町時代末期〜桃山時代

○指定年月日 平成9年10月23日

「この五輪塔は花崗岩製の総高4m近い

堂々たるもので、中世の五輪塔としては

石清水八幡宮五輪塔

(京都府八幡市)に次ぎ、

全国2位の規模を誇る。

法量は総高397cm、

2石から成る地輪は幅126cm、

高さ98.5cm。

水輪は最大径130.4cm、

高さ99cmで

下部がすぼまり、

火輪は軒幅126.4×119cm、

高さ75.8cm

(上面に径30cm、深さ20cmの枘穴)、

風・空輪は一石彫成で、

風輪の径73cm、高さ56cm、

空輪の最大径69cm、

高さ72.9cm。各輪四方にそれぞれ

五輪塔四門の梵字を薬研彫りに配している。

紀年名はなく、梵字が大きいことや

水輪や火輪の様式にやや古調がみられるが、

風、空輪は明らかに近世塔の

先駆的様式を示していることから、

室町時代末期から

桃山時代にかけての制作と思われる。

この付近は源平一の谷合戦城として知られ、

寿永3年(1184)2月7日に、

当時16歳の平敦盛が、

熊谷次郎直実によって首を討たれ、

それを供養するために

この塔を建立したと言う伝承から、

”敦盛塚”と呼ばれるようになった。

このほか、鎌倉幕府の執権 北条貞時が

平家一門の冥福を祈って、

弘安年間(1278〜1288)に

造立したなどの諸説がある。

昭和60年(1985)4月に、

神戸市教育委員会が

周辺整備のための発掘調査を行ったところ、

下半部が埋没した地輪の下に、

四角に囲った板石と

その中に2枚の石から成る

基壇遺構があることが分かった。

このため、基壇の上部を地表に現し、

地輪部以上を完全に

露出するように積み直した。

平成11年3月 神戸市教育委員会」

五輪塔については、

諸説あるようですが、

確実に言えるのは、

この近辺で敦盛さんは

亡くなっているという事。

五輪塔がその事実を

物語っているのではないでしょうか・・・

今から150年以上前、

明治五年奉献の手水鉢。

参拝所へ。

参拝。

真新しい花も供えられ、

大切にされている感満載です。

改めて五輪塔前にてお参り。

敦盛さん、安らかに・・・