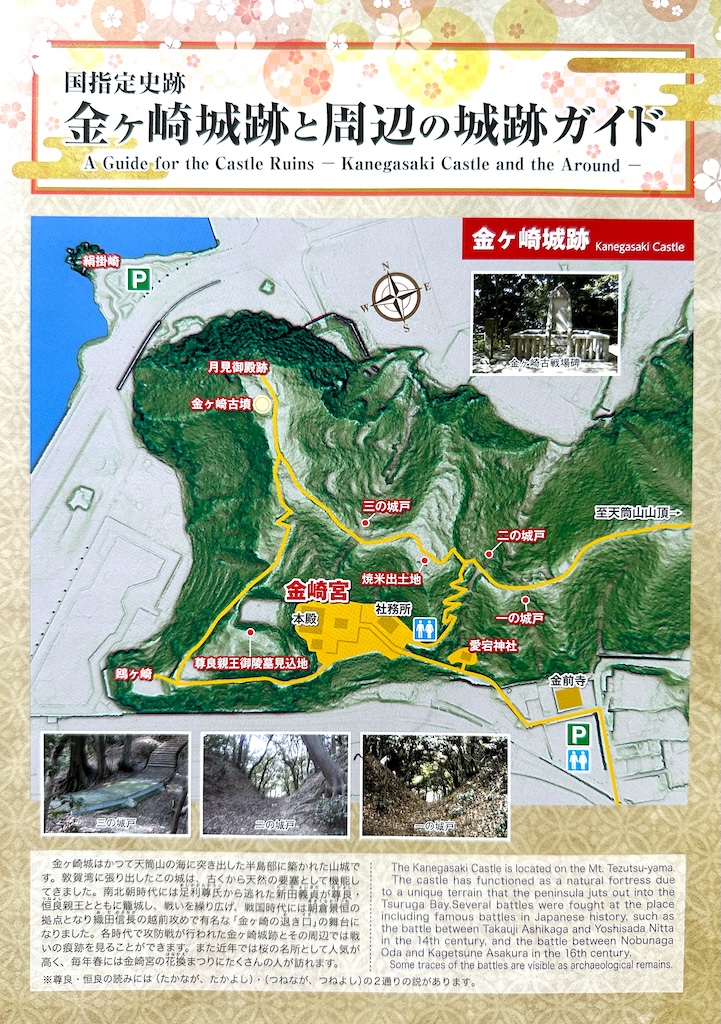

金ヶ崎城(敦賀市)木戸跡

疑問が氷解

南北朝時代、

後醍醐天皇の皇子である、

尊良親王、恒良親王が籠城した金ヶ崎城。

この二人の親王の漢字の読み方が、

案内によって違うので、

ちょとモヤモヤしていたら(笑)

その疑問は、

下記のパンフで解決しました。

案内の最後に以下が記されています。

「※ 尊良・恒良の読みには

(たかなが、たかよし)・

(つねなが・つねよし)の

2通りがあります。」

これって、

実に親切ではありませんか!

マニアックな疑問が、

一挙に氷解したのですからね。

敦賀市教育委員会・文化振興課さん、

あんたは偉い!(笑)

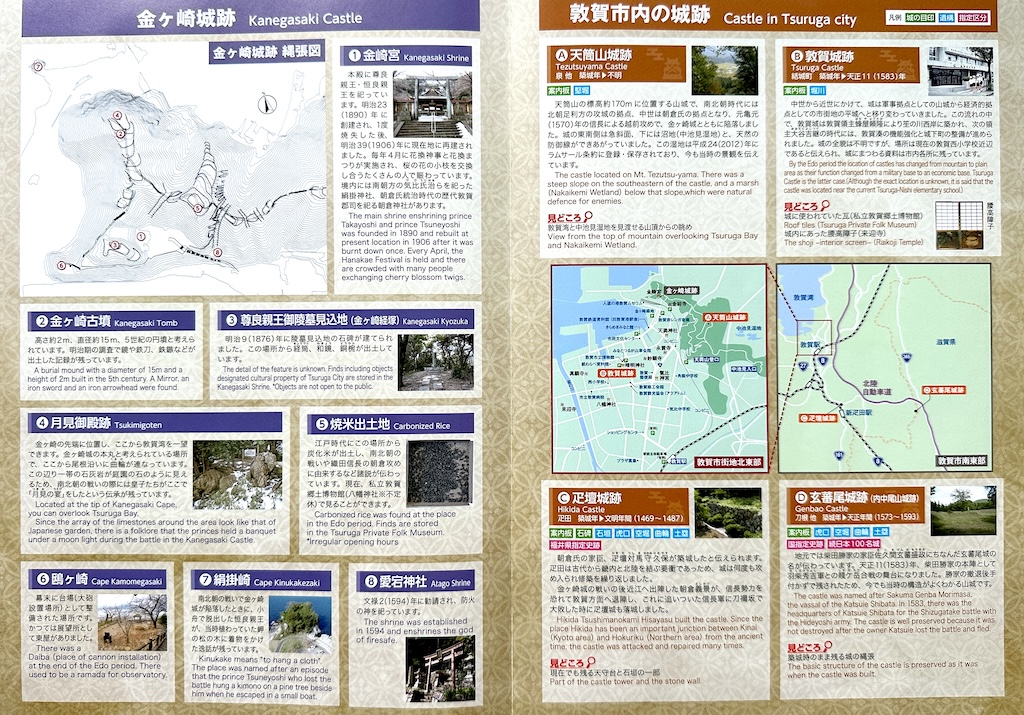

パンフの中面には、

金ヶ崎城の見どころと

その他、

敦賀市内の城跡の紹介もあり、

この中には翌日訪問した

柴田勝家の陣城、

玄蕃尾城も入っています。

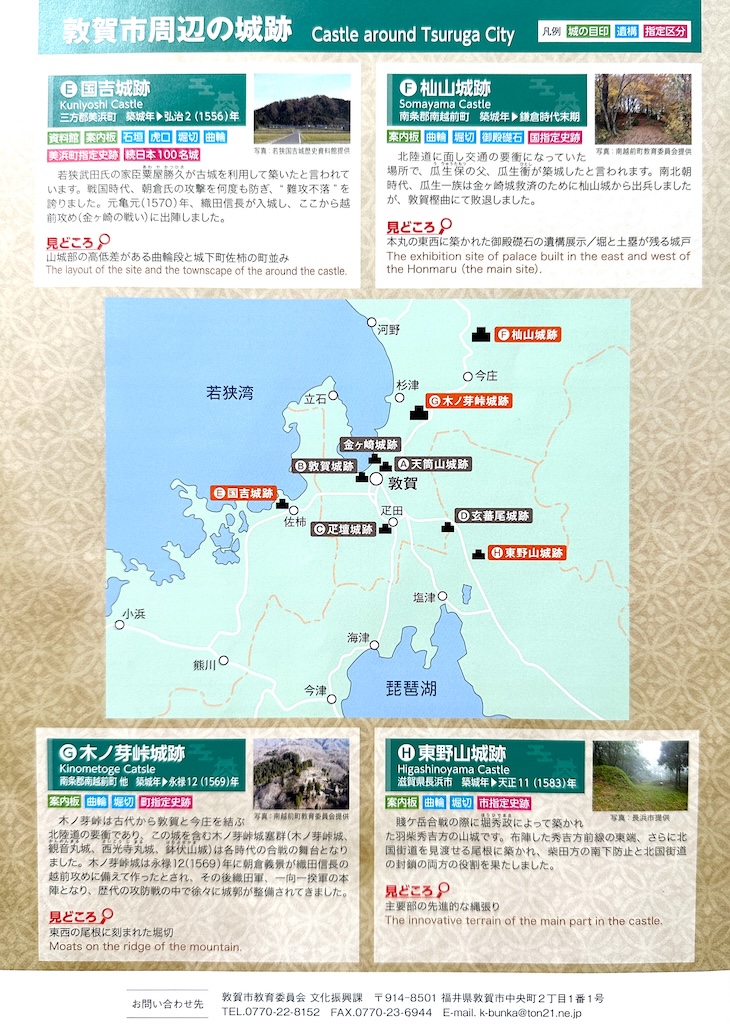

裏面には、

続日本百名城の国吉城など

より広域な城が紹介され、

城好きの心を触発するには十分です(笑)

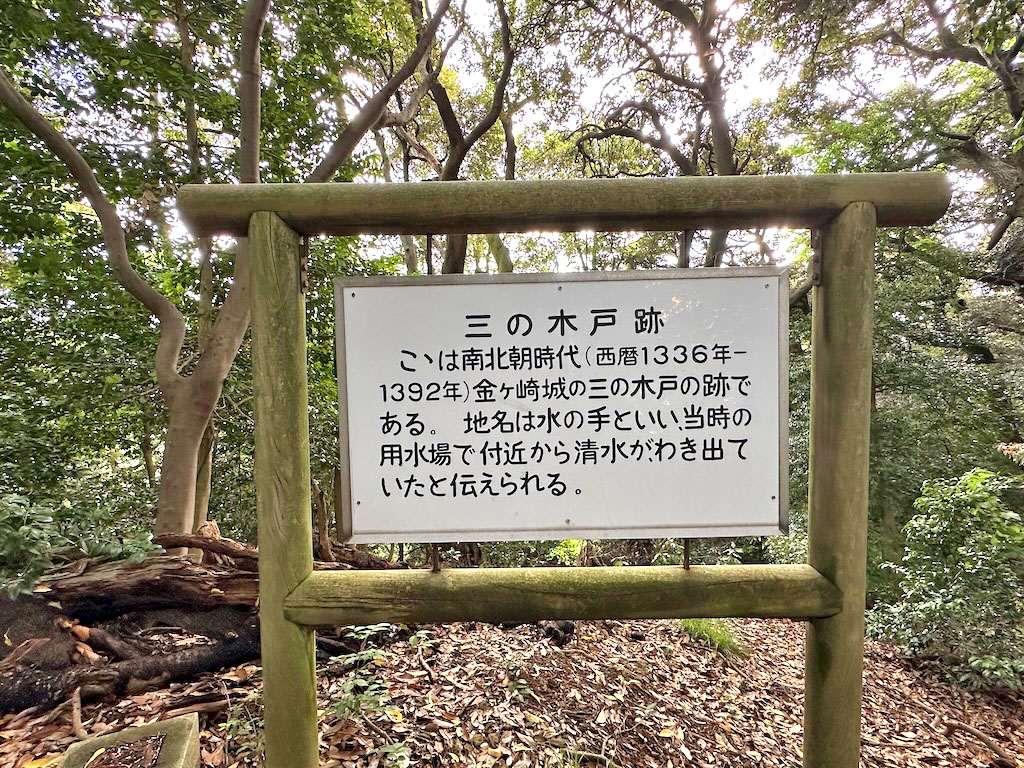

三の木戸跡

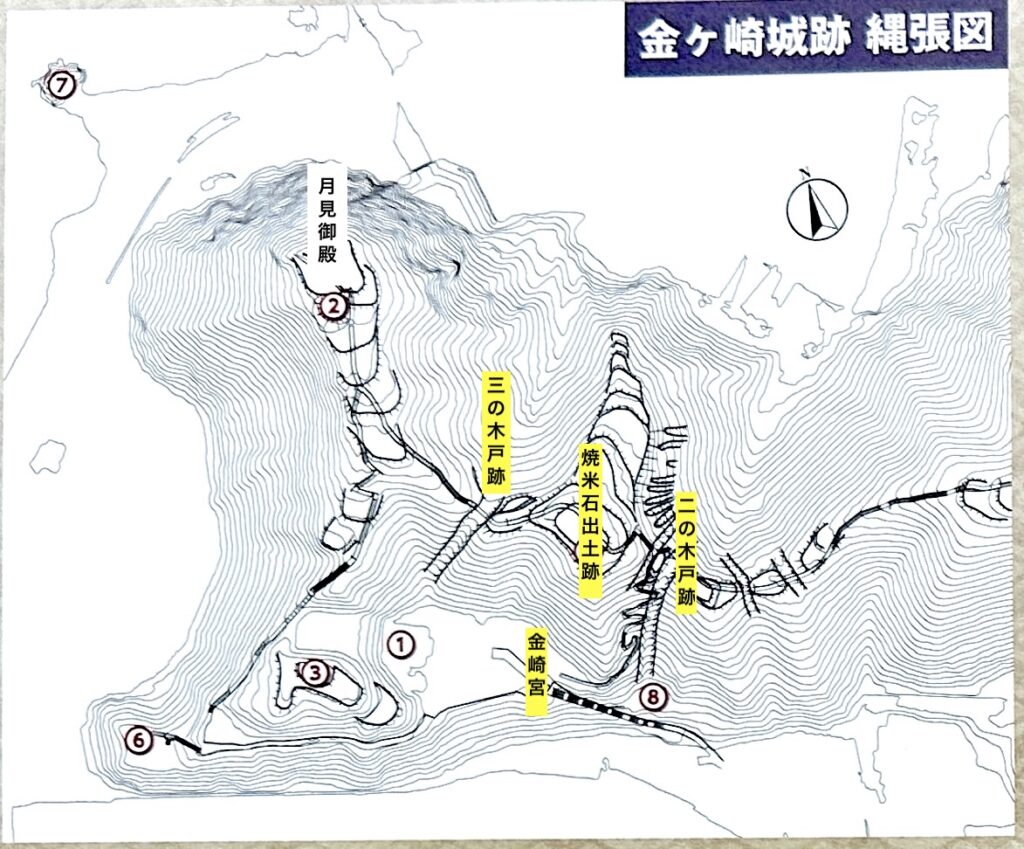

先ほどのパンフの縄張り図を拡大し、

今回巡った場所を記入してみました。

海側の眺望を堪能後、

回れ右して山の中の三の木戸跡へ。

足に優しいなだらかな階段。

堀切(多分)

三の木戸付近に到着し、

案内を確認。

「三の木戸跡」

「ここは南北朝時代

(西暦1336年ー1392年)

金ヶ崎城の三の木戸の跡である。

地名は水の手といい

当時の用水場で付近から清水が

わき出ていたと伝えられる。」

焼米石出土跡

程なくして焼米が出土した場所には、

二つの標柱があります。

「焼米出土」

「金崎宮御祭神六百年大会記念」

「焼米石出土跡」

「この付近は戦国時代、

金ヶ崎城の兵糧庫があり、

織田・朝倉の攻防戦で落城の際、

倉庫は焼け落ちその焼米が

後に出土したと伝えられる。」

パンフによれば、

実際の焼米は。

敦賀郷土博物館で見られるそうなので、

調べてみるとこの博物館、

昭和25年に敦賀市内の

八幡神社の宮司さんが境内に作った

私設の博物館なのです!

しかも文部大臣指定の

福井県第一号博物館というから

かなり貴重ですね。

誰かがやってくれるじゃなく、

自らが率先してやる・・・

改めて身につまされました(笑)

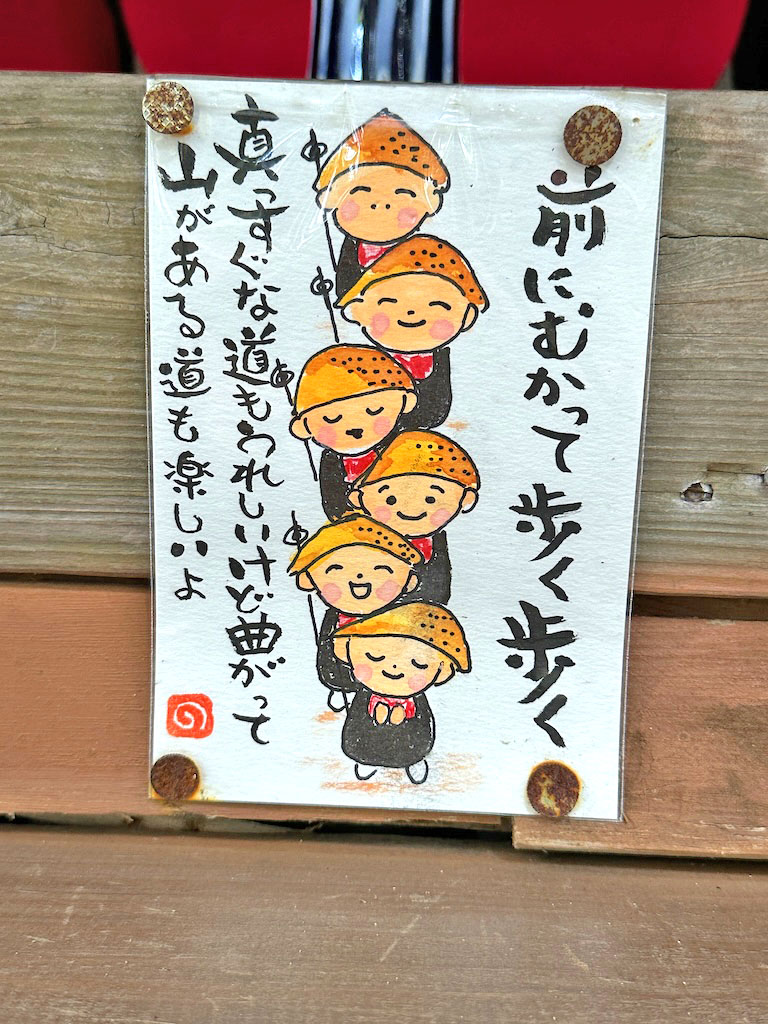

六地蔵

地図にも縄張り図にも載っていないのが、

焼米石出土跡脇の六地蔵です。

崇敬者の方が、

掃除をされているのでしょうか、

お堂も周辺も、

実に綺麗に保たれています。

これは素晴らしい!

赤い前掛けと帽子に

お地蔵様愛がいっぱい詰まっています。

そして、注目はこちら・・

これには癒されますね〜!

「前にむかって歩く歩く」

「真っすぐな道もうれしいけど

曲がって山がある道も楽しいよ」

まるで金ヶ崎城散策真っ最中の

僕たちへの言葉じゃないですか!

有難〜いお言葉とお地蔵様に参拝。

二の木戸跡

少し下り、二の木戸跡に到着。

「二の木戸跡」

「この付近は、南北朝時代

(西暦1336年ー1392年)

金ヶ崎城のニの木戸

(第2の関門)跡であり、

この付近で激戦があったといわれる。

これより東の方向へ120mに

一の木戸がある。」

ここは三叉路になっていて、

左に行くと一の木戸、天筒山城方面ですが、

気力と体力と時間のない僕たちは、

右に折れてゴールの金崎宮を目指します。

金崎宮まであと100m。

美しい堀切を発見。

U字に曲がった階段を降り・・

金崎宮に到着し、

金ヶ崎城の攻城は完了です。