金崎宮(福井県敦賀市)本殿

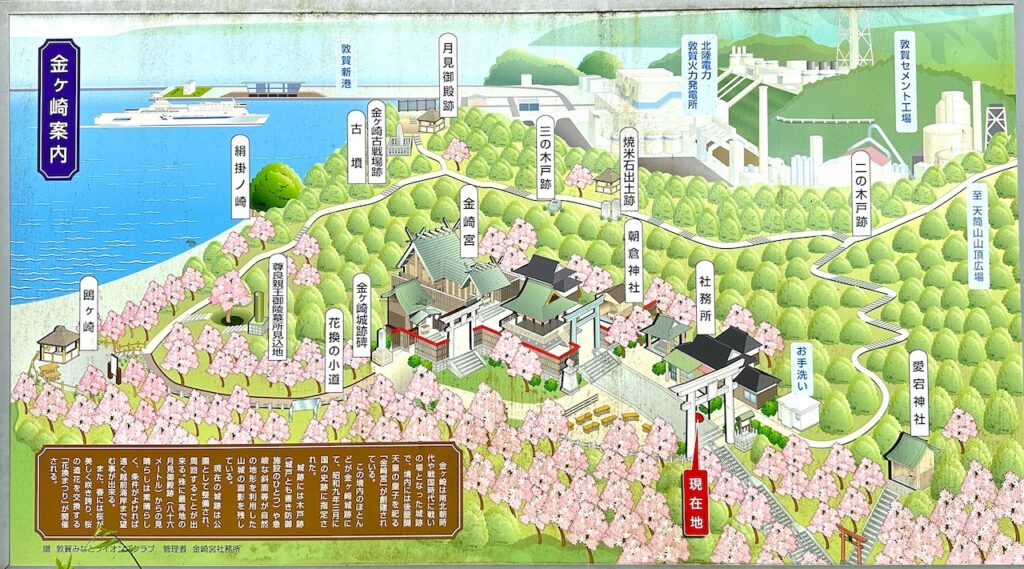

秀逸な俯瞰図

金崎宮の社務所前には、

秀逸な俯瞰図があります。

これは素晴らしいですね〜!

この俯瞰図のお陰で、

金崎宮と金ヶ崎城が、

手に取るように理解でき、

迷う事なくほぼこのコース通り

参拝&散策できたのです。

俯瞰図を奉納された

敦賀みなとライオンズクラブさん、

本当にありがとう!!

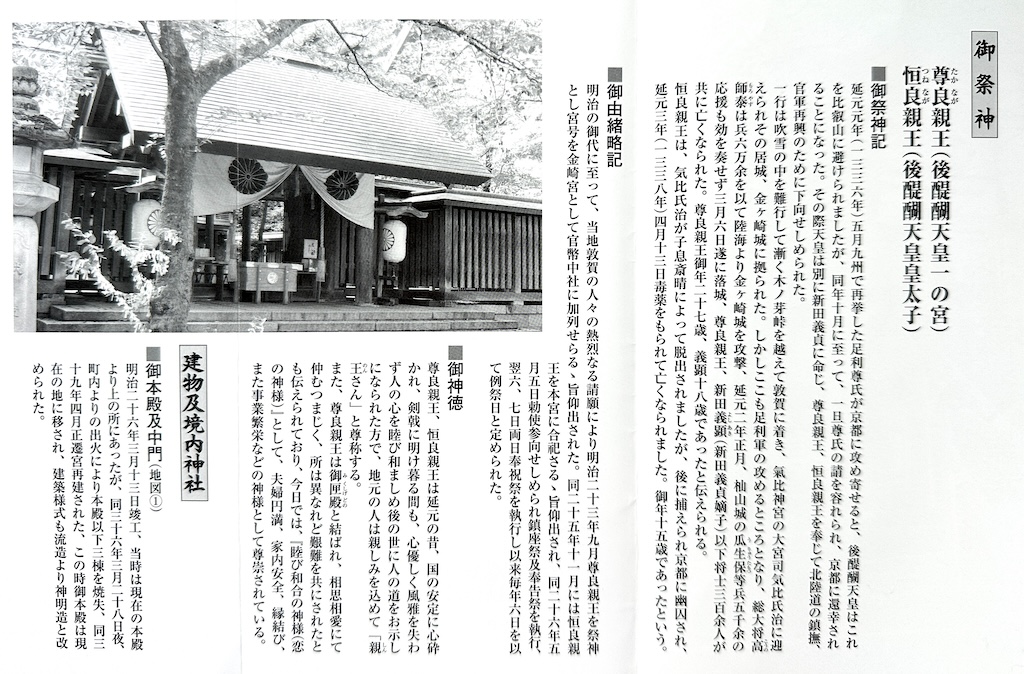

金崎宮案内記

社務所で御朱印をお願いした時、

「金崎宮案内記」なるものを

いただきました。

「案内記」という表現、

なかなか良いですね!

明治二十六年に竣工し、

御祭神は、

金ヶ崎城で幕府軍と戦った、

後醍醐天皇の皇子、

尊良親王と恒良親王の二柱です。

御祭神記を抜粋・要約すると

以下になります。

「九州で再挙した足利尊氏が

京都に攻め寄せると、

後醍醐は新田義貞に命じ、

尊良親王、恒良親王を奉じて

北陸道の鎮撫、官軍再興のため

下向せしめた。

一行は吹雪の中を難行して、

木ノ芽峠を越えて敦賀に着き、

氣比神宮の大宮司

気比氏治に迎えられその居城、

金ヶ崎城に拠られたが、

尊氏軍に攻められ

延元二年(1337)三月六日落城、

尊良親王、新田義顕(新田義貞の嫡子)以下

将兵三百余人が共に亡くなられた。

尊良親王御年二十七歳、

義顕十八歳であったと伝えられる。

恒良親王は脱出したものの京都で幽閉、

毒薬をもられて亡くなられました。

御年十五歳であったという。」

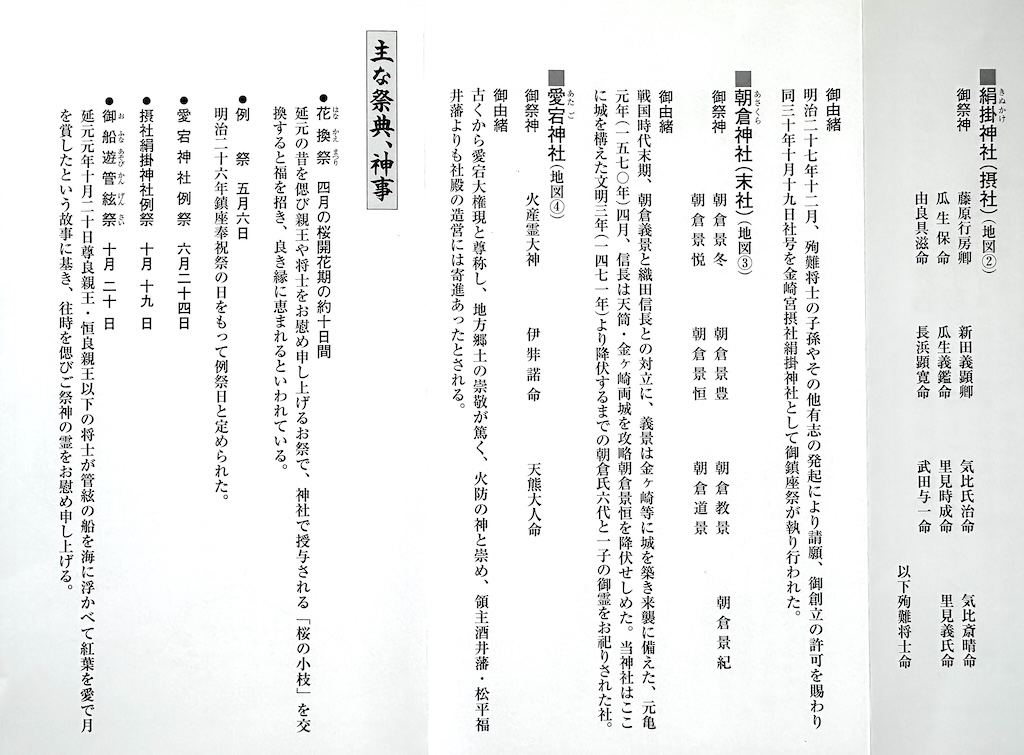

朝倉神社(末社)は、

金ヶ崎城に100年ほど居城した

朝倉氏を祀る神社ですが、

僕はこちらに気づかず、

お参りしていません・・(汗)

でも

Facebookの創業者、

マークザッカーバーグ氏の名言、

「完璧を目指すよりまず終わらせろ」

これを思い出し、

「完璧を目指すよりまず旅をしろ」

こんな新たな迷言を思いつき、

自分を思い切り肯定しています(笑)

愛宕神社

神社への起点で「芭蕉翁鐘塚」に捕まり、

道草を食った後(笑)参道に戻り、

改めて金崎宮を目指します。

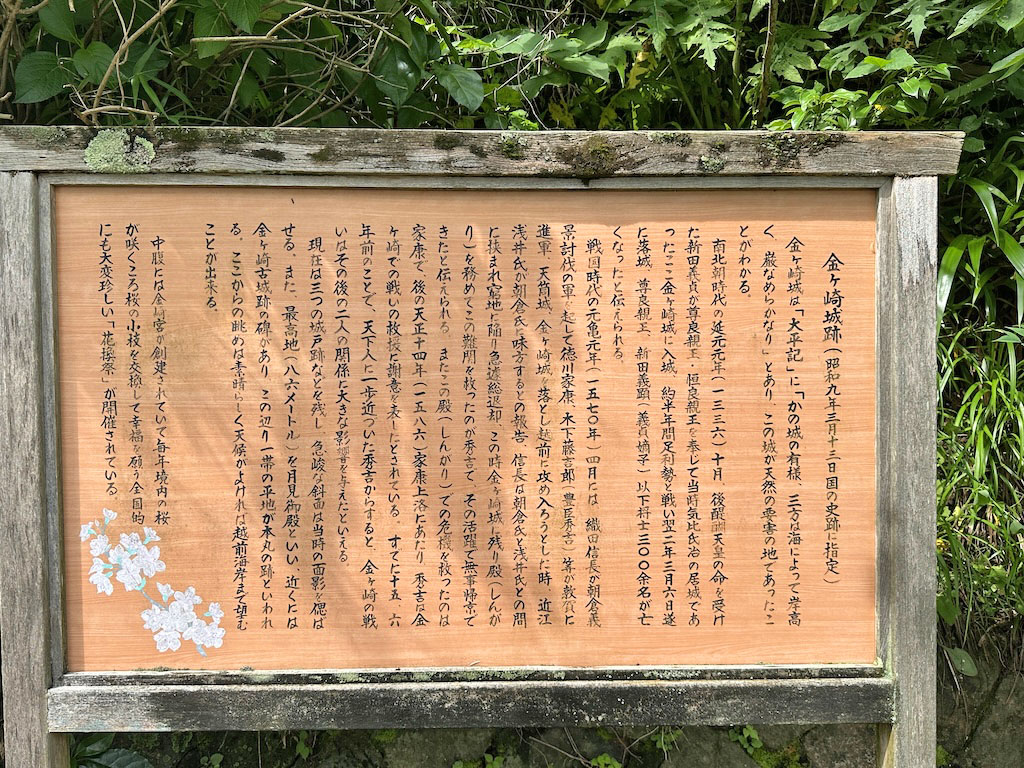

案内板など。

冒頭の俯瞰図よりも

広域の公園案内。

金ヶ崎城跡の案内。

南北朝時代と戦国時代の

二つの出来事が書かれていますが、

次回以降、金ヶ崎城のブログで

詳しく書くので内容は割愛します。

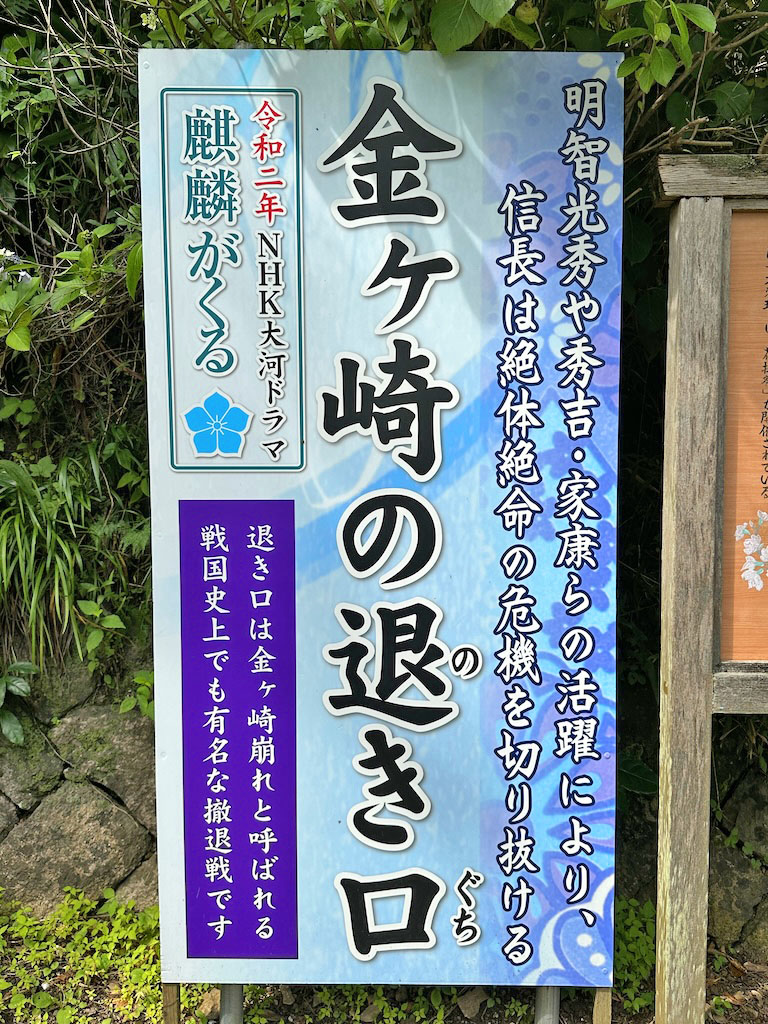

「麒麟がくる」の時の看板ですね!

5年以上前に設置されたものなのに

こんなに綺麗に保たれているとは、

光秀さんもさぞかし

お喜びのことでしょう(笑)

「明治四十五年五月建之」と

刻まれた古い石段。

参道右上の愛宕神社。

ここで遥拝して進もうとした時、

妻の雄叫びが(笑)

「あれ、神額が珍しく横向きよ!」

お〜確かに横向きですね!

結局、

妻の一言でこの石段を登り

本殿前にて参拝する事に(笑)

覆屋付きの御本殿。

横向きの神額じゃなく、

御祭神の火伏せの神様、

火産霊大神に参拝。

御朱印

参道に戻ってリスタート。

お〜これは

来年の大河ドラマ

「豊臣兄弟」の幟ですね。

仕事が早いぞ金崎宮!

金ヶ崎の退き口で、

脱兎の如く逃げ出した

信長のスピードに

勝るとも劣らない素早さ、

心から敬服します!

一の鳥居。

「金嵜宮」の神額。

金崎宮縁起。

内容は「案内記」とほぼ同じです。

社務所に到着。

向かって左は、

休憩所兼ミニ展示館となっています。

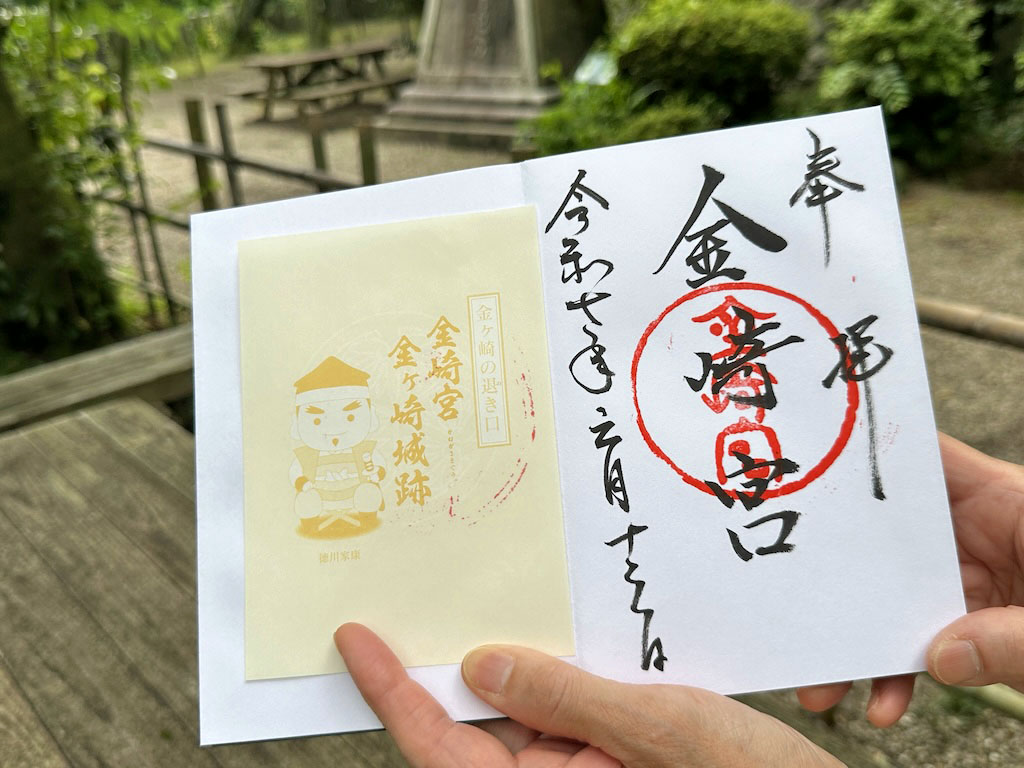

達筆な御朱印に大喜びの僕たち。

ここから本殿へと向かいます。

本殿

本殿参拝前に手水舎へ。

緑の中に佇む手水舎、

和みますな〜

手水鉢の中は外観からは

想像がつかない華やかさ!

ギャップ萌えです(笑)

一段上の神域へ。

二の鳥居。

舞殿的な拝殿。

拝殿から本殿へ。

恋の宮の提灯とピンク色の幕に

ちょっとビックリ(笑)

その心は・・・

金崎宮案内記の中にあります。

「尊良親王は御匣殿と結ばれ、

相思相愛にて仲むつまじく、

所は異なれど艱難を

共にされえたとも伝えられており。

今日では、

「睦び和合の神様(恋の神様)」として、

夫婦円満、家内安全、縁結び、

また事業繁栄などの

神様として尊崇される。」

なるほど〜

だから「恋の宮」なんですね!

本殿に参拝。

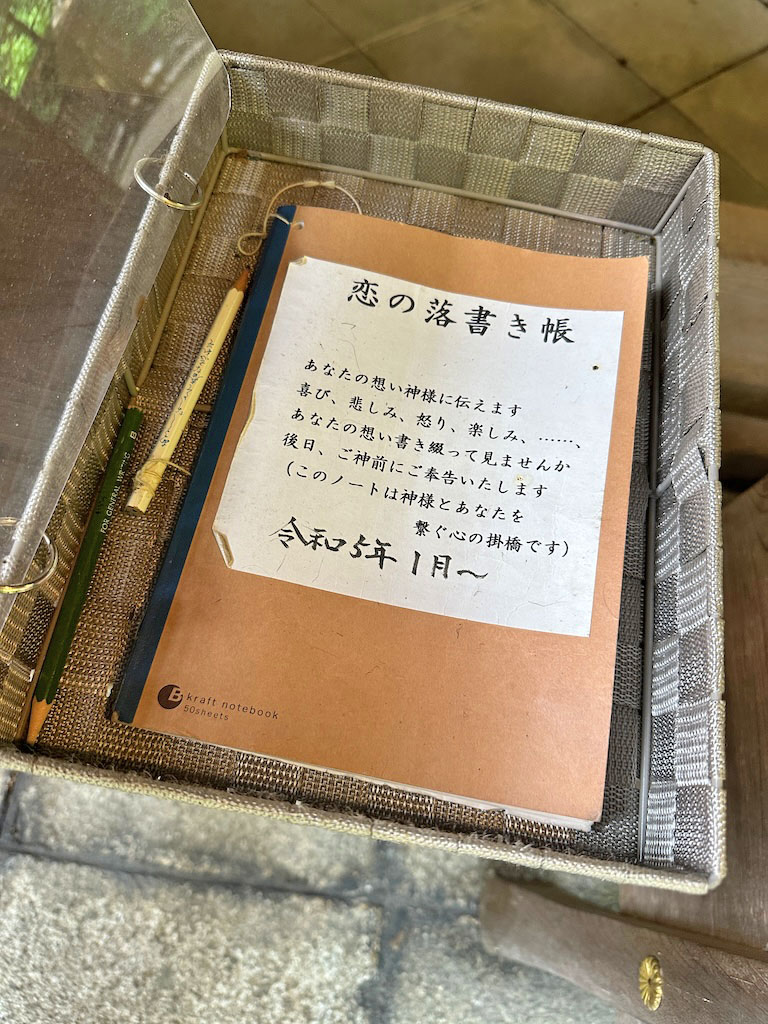

中門の参拝所には、

「恋の落書き帳」なるものも

完備されており、

書かれた内容は、

ご神前に奉告して頂けるのですよ!

こんな優しいご配慮を知っただけで、

御神徳を頂けてしまった気分です(笑)

本殿屋根を撮影。

拝殿前にてルーショット完了。

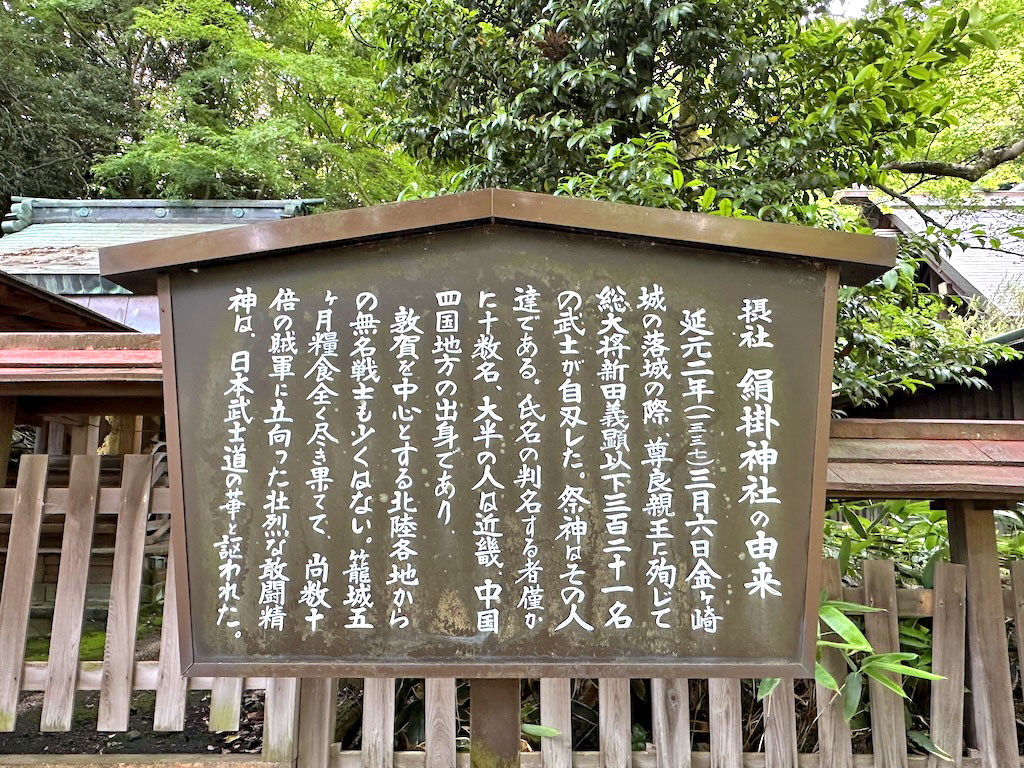

絹掛神社(摂社)

本殿の左側で、

このような案内を発見しました。

「摂社 絹掛神社の由来」

「延元二年(1337)三月六日

金ヶ崎城の落城の際、

尊良親王に殉じて総大将新田義顕以下

三百二十一名の武士が自刃した。

祭神はその人達である。

氏名の判明する者僅かに十数名、

大半の人は近畿、中国、

四国地方の出身であり、

敦賀を中心とする北陸各地からの

無名戦士も少なくはない。

尚数十倍の賊軍に立向かった

壮烈な敢闘精神は、

日本武士道の華と謳われた。」

これを読んで、

二人ともしばし絶句・・

亡くなった全員が

祀られているのです・・

ならば参るしかないと

参道の起点へ・・

絹掛神社参道口。

「鎮魂之碑」が、

絹掛神社そのものを

表しているような・・・

本殿へ。

皆様、安らかに・・・

やはり金崎宮は鎮魂のお社、

祈りの場所なのです。

ここにお参りできて、

本当に良かった・・・

今日の注目

社務所の前の時計に注目しました。

「御鎮座貮拾年記念」。

ということは、

大正初め頃でしょう・・

今から

120年近く前の時計なんですね!

(時計本体は新しいのかな?笑)