河口浅間神社(山梨県)本殿

難読漢字?

富士山の神様は、

「浅間大神」といい、

富士山周辺の神社の多くには、

「浅間」という名が付いていています。

その読み方には、

「あさま」と「せんげん」の二つがあり、

この日の朝参拝した静岡県の

富士山本宮浅間大社は「せんげん」、

今回参拝した

河口浅間神社は「あさま」、

この後参拝する北口本宮冨士浅間神社は、

「せんげん」と読みます・・・

この二つ、素人には、

やはり難読漢字の一つでしょう(笑)

本栖湖〜河口浅間神社

本栖湖で旧千円札に描かれた

富士山を堪能後、

西湖、河口湖沿いをドライブし、

河口浅間神社へ。

河口湖畔からの富士山。

かなり曇ってはいるのですが、

常に雲は富士山の後ろなので、

ずっと姿を現してくれ、

ありがたい限りです。

本栖湖から約40分、

参道の目の前に位置する

神社の駐車場に無事到着。

参道

ここからは徒歩。

冠木門。

「延喜式内 名神大社

浅間神社」と刻まれた社号標。

これで千年以上の歴史が確定(笑)

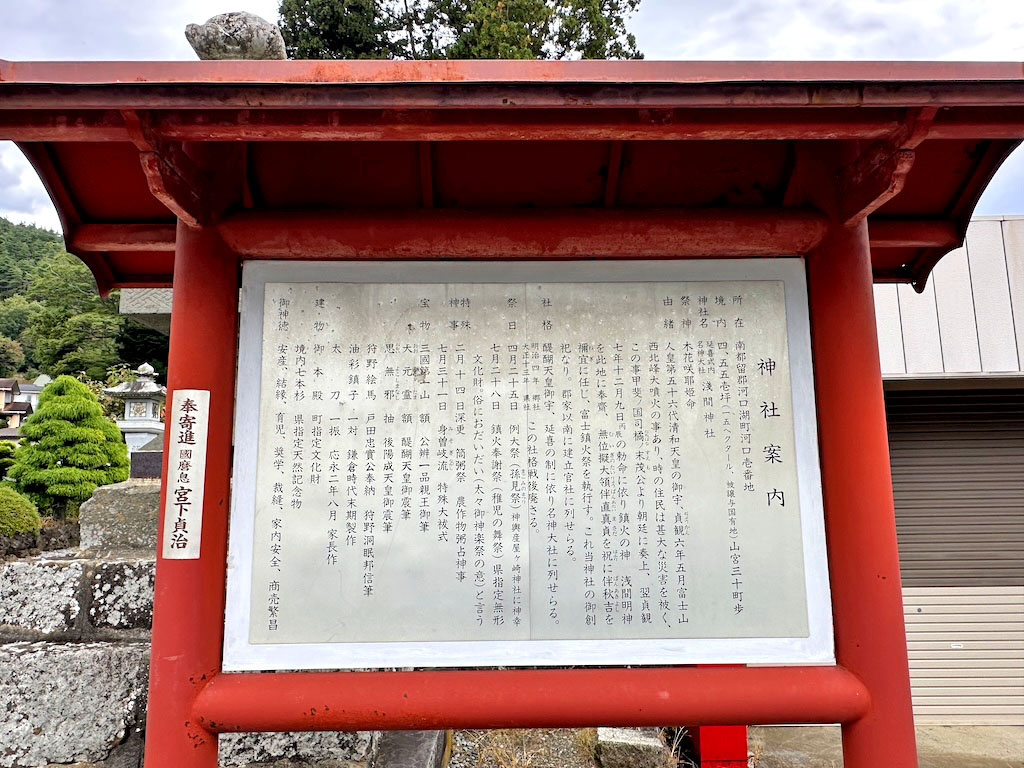

鳥居手前の案内板へ。

神社案内を簡単に

まとめると以下になります。

「御祭神は、木花咲耶姫命。

貞観六年(864)五月、

富士山の北西峰が大噴火し、

甚大な災害を被る。

この事を朝廷に奏上し、

翌貞観七年十二月九日の勅命により

鎮火の神浅間明神をこの地に奉賽し、

富士鎮火祭を施行する。

これが当社の御創祀である。」

杉並木入口。

「三國第一山」と書かれた神額。

三國第一山とは富士山を

意味するのでしょうか?

確証はありません・・

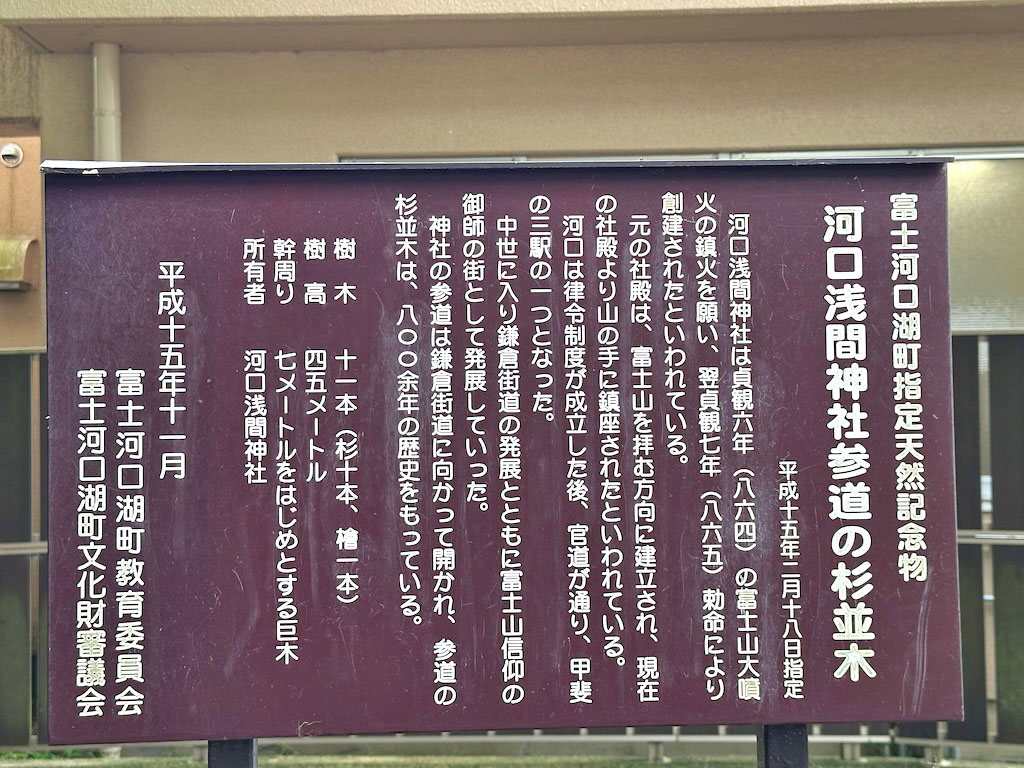

「河口浅間神社参道の杉並木」

以下案内の抜粋です。

「元の社殿は、

富士山を拝む方向に建立され、

現在の社殿より山の手に

鎮座されたといわれている。

河口は律令制度が成立した後、

官道が通り、甲斐の三駅の一つとなった。

中世に入り鎌倉街道の発展とともに

富士山信仰の御師の街として

発展していった。

神社の参道は鎌倉街道に向かって開かれ、

参道の杉並木は、

八百余年の歴史を持っている。」

大きさ比較で妻登場(笑)

この巨木群、

間違いなく八百年の歴史を感じますね!

ここで事前に調べていた

必見ポイント、

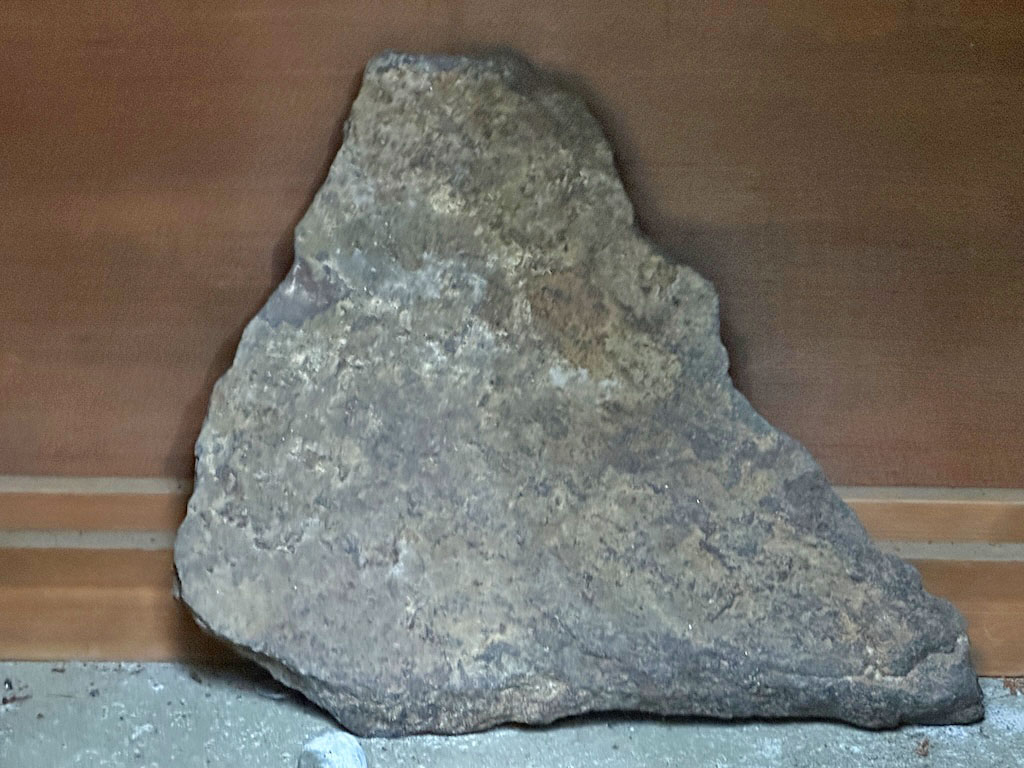

縄文時代の石棒(せきぼう)が

祭られているという祠を発見!

参道の真ん中に鎮座する

波多志神社に参拝。

そして、

中を覗いてみると・・

お〜あった〜石棒が!

神社境内には縄文時代の遺跡があり、

この石棒も出土品の一つなのでしょう。

僕たちは一年ほど前に、

新潟県長岡市の馬高縄文館で、

縄文人が祭祀などに使ったという

無数の石棒を見ていていますので、

このお社には、

特に愛着が湧いてしまいます(笑)

こちらは馬高縄文館で見た、

縄文時代晩期の石棒です。

河口浅間神社のものと近い形では

ないでしょうか?

ちょと横道にそれましたが、

話は、参道に戻ります。

随神門手前の風景。

少し不揃いの石段と

野面積みの石垣が、

いい味出してますな〜!

手水舎。

富士山の雪解け水でしょうか、

とにかく美しい!

随神門。

右側の随神様。

左側の随神様。

門をくぐると

左手には神馬社が鎮座。

神馬舎ではなく、

白馬をお祭りしているので、

神馬社なのでしょう。

優しいお顔に参拝。

御社殿

参道に戻り、拝殿へ。

拝殿の左手前に、

何やら石祠のようなものを発見。

案内を書き出すと

以下になります。

「美麗石 ひひらいし

(ひいら石)」

「浅間明神を祀った古代祭祀の石閣の残欠

三代実録貞観7年12月9日の条後文

彩色美麗不可勝言望請祭預官社従之

【読みくだし】

石をもって造り構え色どりよりうるわしく

言葉で言いあらわされぬ程、

甲斐の国司願い出

官社に加えていただき斎祭した」

なんかめっちゃ歴史あるものですね!

ということで、敬意を表し

まずは、こちらに参拝。

拝殿内の扁額の中に、

「鎮爆」と書かれたものがあり、

これって富士山の噴火を

鎮めるという意味なのでしょうか?

参拝。

極彩色の本殿正面。

醍醐天皇の御宸筆、

「大元霊」の神額は、

下半分ほどが見えています。

本殿について、

「本殿は慶長十一年(1606)焼失、

翌年領主鳥居土佐守成次が再建する。

昭和四十年解体修理し、元の状態に復した。」

このように案内されています。

太鼓大好きな妻は、

エアー太鼓を奉納(笑)

拝殿前にてツーショット完了し

ここからは本殿へ。

本殿。

拝殿(左)と本殿(右)

ここでの注目が、拝殿裏に見える

小さなお社です。

まずは参拝。

御幣まで完備されていているとは、

なんか特別な方を

お祭りしているのでしょうか?

お社の中には御神体の石が

安置されています。

ここまで大切にされているのは、

神社にとっても

重要な石なのかも知れません・・

(続く)