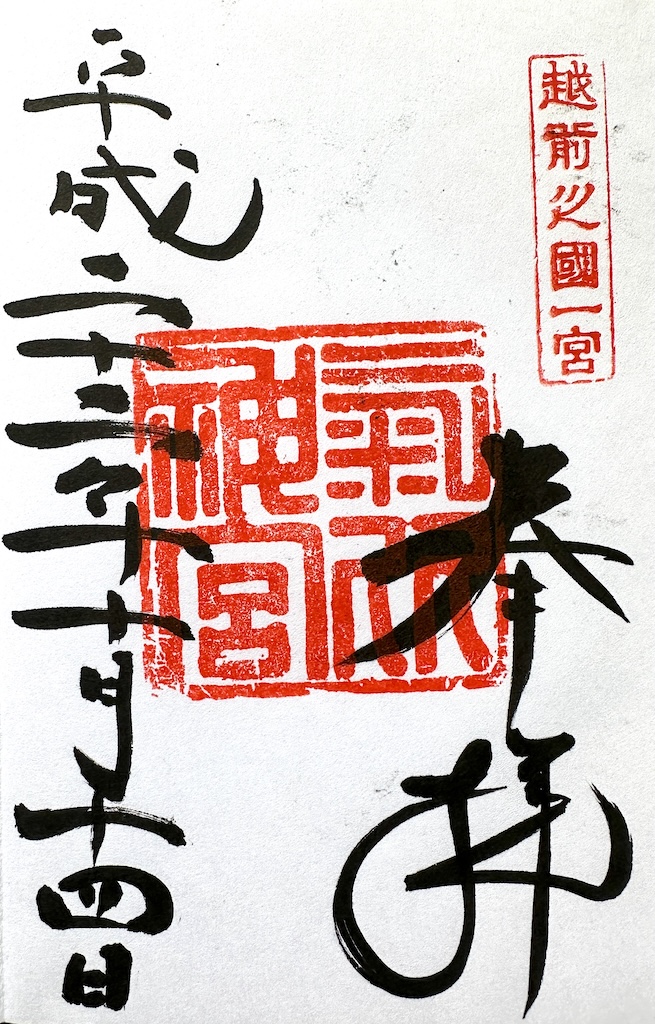

氣比神宮(敦賀市)御社殿

巫女さんの思い出

平成22年(2010)、

僕が一人で氣比神宮を

参拝した時の一番の思い出は、

巫女さんです(笑)

当然ながら

お顔などは全く覚えていませんが、

御朱印の受付をお願いした時、

感動するほど丁寧な対応をしてくれ、

稀有な方だったと記憶しています・・

そして今、心が赴くままに、

その時の御朱印を

15年ぶりに引っ張り出してみました。

10月14日・・・

亡くなった父親の誕生日です・・・

神社参拝時には既に他界していましたが、

まさかこのブログを書く事で、

偶然にも父親の誕生日に

出会う事になるとは・・・

氣比神宮の神様は、

巫女さんを通じて(笑)

僕に何かを伝えたかったのでしょうか?

わずかな初穂料の御朱印が、

15年の時を超えて、

こんな思いにまで繋がるなんて、

その価値は計り知れません。

そして改めて、

氣比神宮の有り難さを感じています・・

芭蕉像

大鳥居から参道を進み、

手水舎の向かいに建つのが、

松尾芭蕉の銅像です。

赤銅色というのでしょうか、

芭蕉さんのキャラにピッタリです。

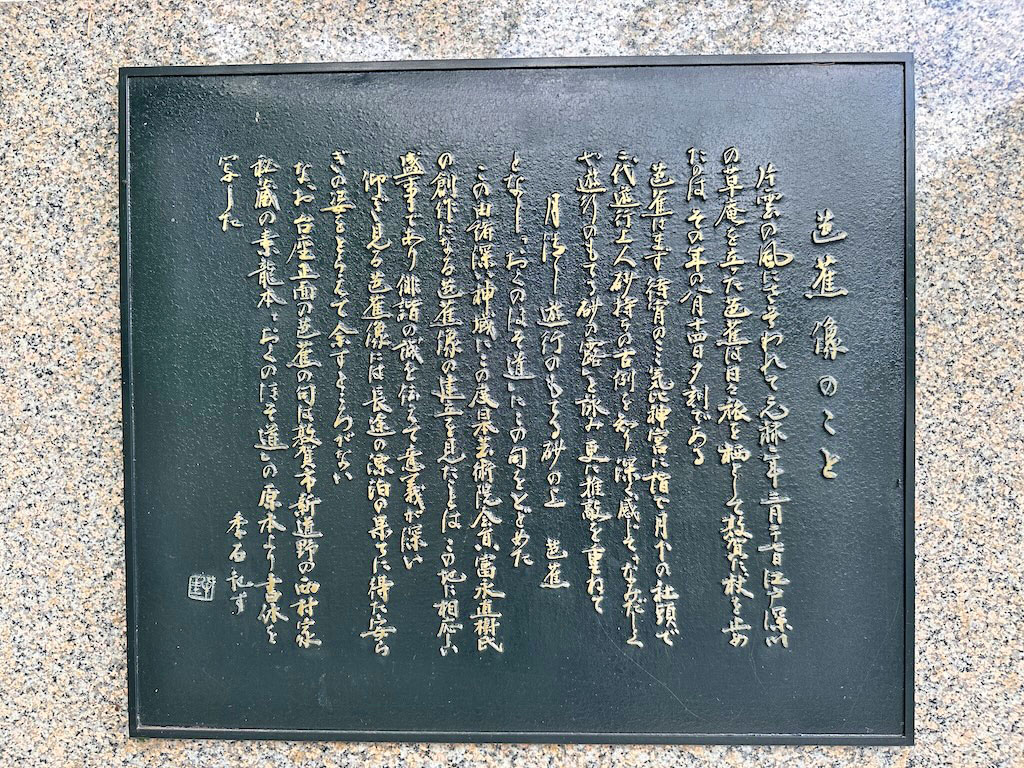

「芭蕉像のこと」

「片雲の風にさそわれて

元禄二年三月二十七日

江戸深川の草案を立った芭蕉は

日々旅を栖として

敦賀に杖を止めたのは

その年の八月十四日夕刻である

芭蕉はまず待宵のここ氣比神宮に詣で

月下の社頭で二代遊行上人の古例を知り

深く感じて

「なみだしくや遊行のもてる砂の露」と詠み

更に推敲を重ねて

「月清し遊行のもてる砂の上 芭蕉」となし

「おくのほそ道」にこの句をとどめた

(中略)

仰ぎ見る芭蕉像には長途の淙泊の果てに

得た安らぎの姿をとらえて余すところがない。

なお台座正面の句は

敦賀市新道野の西村家秘蔵の素龍本

「おくのほそ道」の原本により書体を写した」

安らぎのお顔・・

心のこもった秀作です。

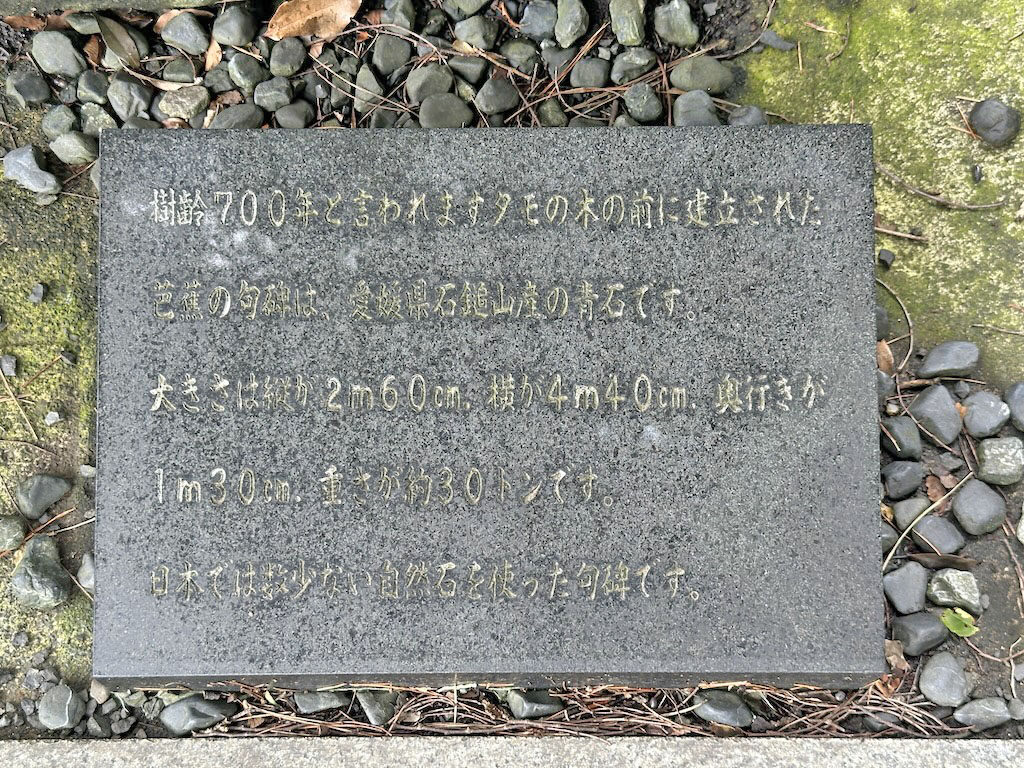

芭蕉翁月五句碑

次に芭蕉像向かって左の句碑へ。

芭蕉翁月五句。

真ん中に一段盛り上がっているのが、

ここで最重要な句かと思われます・・

右から順に書き出すと

「国々の八景更に氣比の月」

「月清し遊行のもてる砂の上」

「ふるき名の角鹿や恋し秋の月」

「月いつこ鐘八沈る海の底」

「名月や北國日和定なき」

このようになります。

「角鹿(つぬが)」から

「敦賀(つるが)」となったことを

芭蕉さんは知っていたのですね・・

芭蕉と月と言えば、

おくのほそ道を終えた後、

出世できなくて悩んでいる

弟子を励ますために詠んだ

「月さびよ 明智が妻の はなしせむ」

これも心に響きます・・

芭蕉翁月五句の右下の案内には、

「愛媛県石鎚山産の青石」と記され

重さは30トンもあります。

こだわり抜いた結果の

青石だったのでしょう。

そして句碑の案内を確認してみます。

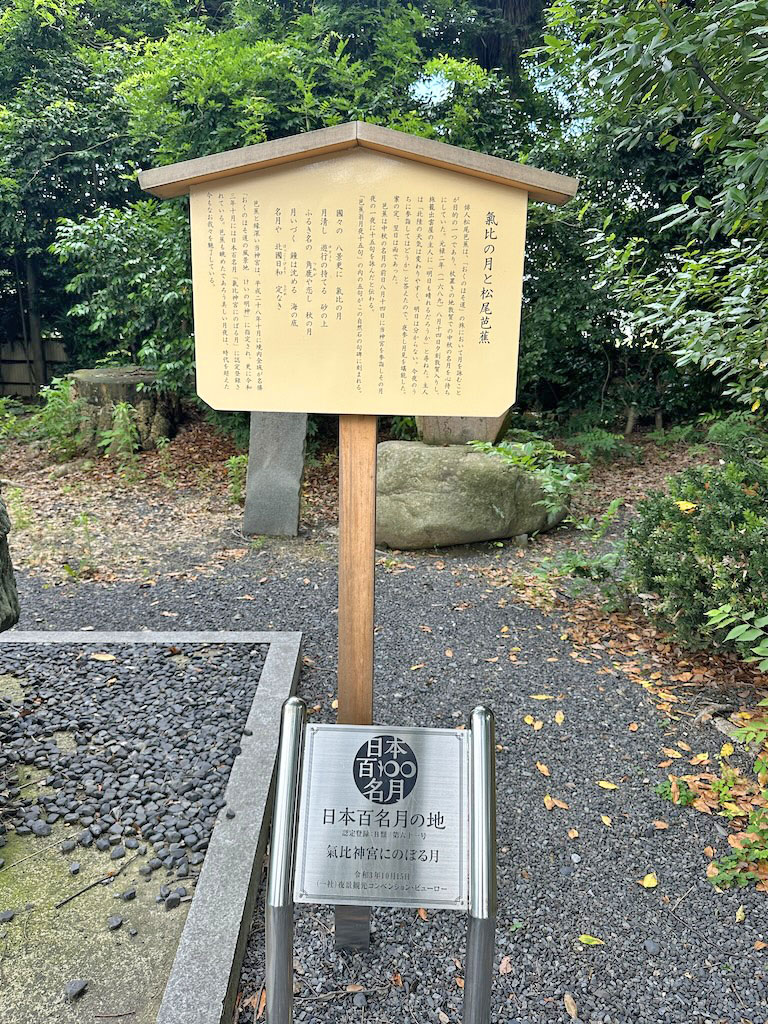

「氣比の月と松尾芭蕉」

「俳人松尾芭蕉は、

「おくのほそ道」の旅において

月を詠むことが目的の一つであり、

杖置きの地敦賀での

中秋の名月を心待ちにしていた。

元禄二年(1689)八月十四日夕刻

敦賀入りし、旅籠出雲屋の主人に

「明日も晴れるだろうか」と尋ねた。

主人は「北陸の天気は変わりやすく、

明日は分からない。

今夜のうちに参詣してはどうか」

と答えたので、

夜参し月見を堪能した。

案の定、翌日は雨であった。

芭蕉は中秋の名月の前日八月十四日に

当神宮を参詣しその月夜の一夜に

十五句を詠んだと伝わる。

「芭蕉翁月夜十五句」の内の五句が

この自然石の句碑に刻まれる。」

旅籠の主人の話を聞いて、

「明日ありと思う心の仇桜

夜半に嵐の吹かぬものかは」

芭蕉さんは親鸞のこの歌を

思い出したのかも知れません。

歌の意味を超訳すれば、

「今でしょ!」(笑)

林先生に先駆けること800年、

親鸞さんは同じ事言ってたんですね。

そして・・

旅籠のご主人、グッジョブです!

拝殿

道草も終わり(笑)廻廊の内側へ。

神門ではなく両部鳥居を潜ります。

拝殿。

斜めから撮影。

旧国宝の拝殿・本殿は空襲で焼失し、

その後再建されています。

参拝。

妻の大好きな太鼓ですが、

叩く訳にはいかないので、

思い出に撮影しています。

拝殿前にてツーショット完了。

九社之宮 神明両宮

拝殿向かって左側に鳥居があり、

その先が境内社・末社群となっています。

ここには伊佐々別神社他九社と

神明両宮(伊勢神宮の内宮・外宮)が

鎮座しています。

まずは一番奥の神明両宮へ。

伊勢の神宮参拝と同じ順番で、

先に外宮(豊受大神)を参拝。

内宮(天照皇大神)に参拝。

九社へはここから遥拝。

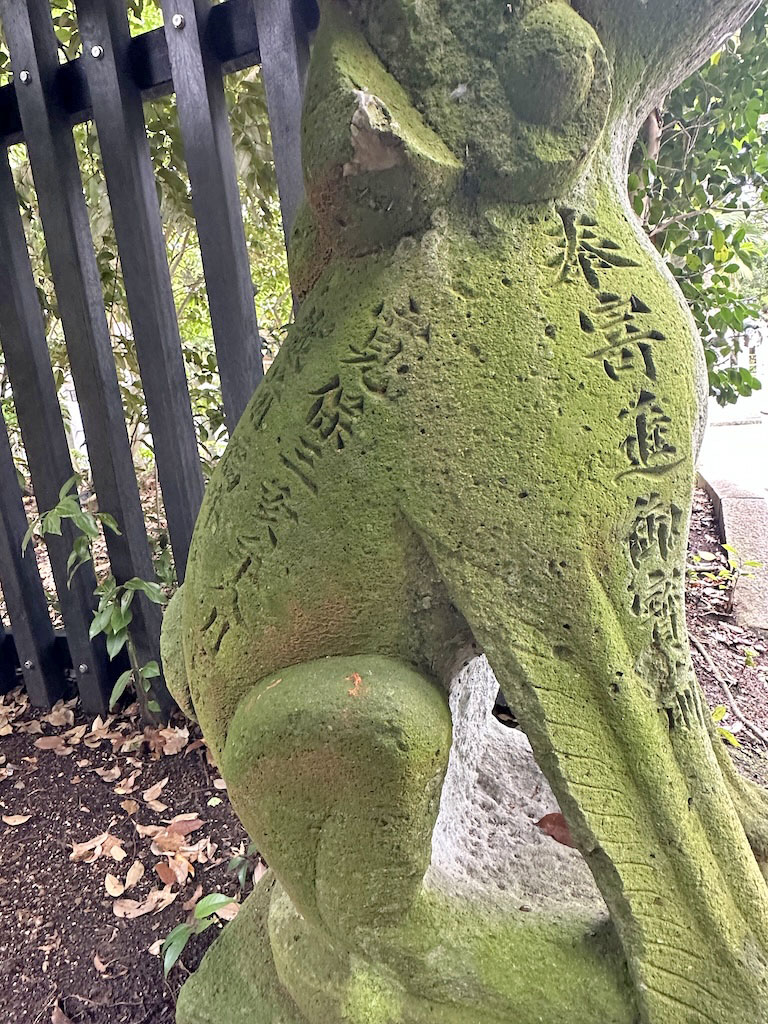

猿田彦神社

次に大鳥居近くの猿田彦神社へ。

導きの神様なので、

参道口近くにあると思われます。

新しめの狛犬かと思いきや、

さにあらず(笑)

寛保三年(1743)と刻まれ、

今から300年近く前の奉納です。

阿形。

苔むしていますが、

元の色は少し青っぽい感じなので、

笏谷石製かも知れません。

お顔アップ。

吽形。

お顔アップ。

妻好みの根っこと幹(笑)

最終コーナー。

参拝。

猿田彦さんの名前通り、

三猿の彫刻もあります。

「見ざる」は目を覆うのではなく、

背中を向けているのは、

ちょっと珍しいかも知れませんね。

(続く)

Comment

血浦(ちうら)が角鹿(つぬが)になったと古事記に書いてました。

実は、、、ついさっき読んだばかりですが(笑)

パンダ営業様

コメントありがとうございます。

凄いですね、

またまたパンダ営業様と

シンクロしていますよ!

「血浦から〜の角鹿から〜の敦賀」

という事で、

ご教示いただき本当に感謝しております。

度々申し訳ございません。

血浦の由来は、物騒な出来事があった訳でなく、この海岸に大群のイルカが集まり、そのイルカ達の鼻血が大変臭かったからだそうです。

パンダ営業様

ご丁寧にありがとうございます。

古事記など日本神話には

「血の匂いが臭かった」みたいな表現が

たまに出て来ますよね。

イルカ達の無事を祈っております!(笑)