北口本宮冨士浅間神社・本殿

村上光清

北口本宮冨士浅間神社には、

重要文化財に指定された

幾つもの江戸時代建立の古い建物があり、

その案内の多くには、

「富士講中」、「村上光清」と記され、

富士講の中心人物、村上光清という人が、

北口本宮冨士浅間神社の御社殿群を

復活させた最大の功労者である事が、

よく分かります。

信仰心は尊く、また大切ですが、

神様のお住まいは見た目も大切(笑)

「神様は人々から大切にされる事で、

その神威を増すよ!」と

北条泰時の作った御成敗式目にも

記されていますから、

間違いないでしょう(笑)

江戸時代中期、

村上光清によってパワーアップされた

北口本宮冨士浅間神社、

その御神威は計り知れませんね!

旅の駅 kawaguchiko base

河口浅間神社を後にして、

腹ペコ状態の中(笑)、

北口本宮冨士浅間神社へ。

その途中で見つけた

「旅の駅 kawaguchiko base」で

昼食を買う事に。

エントランスのエンブレムが、

山内家の家紋「丸に土佐柏」と

類似しているのが、

めっちゃ気になります・・

結果、車内飯は、

テリヤキハンバーグetc・・

美味しくいただき大満足!

そして売店での収穫は、

桔梗信玄餅、

信玄公生誕500周年パッケージ。

どうしても止められない

信玄餅なのです(笑)

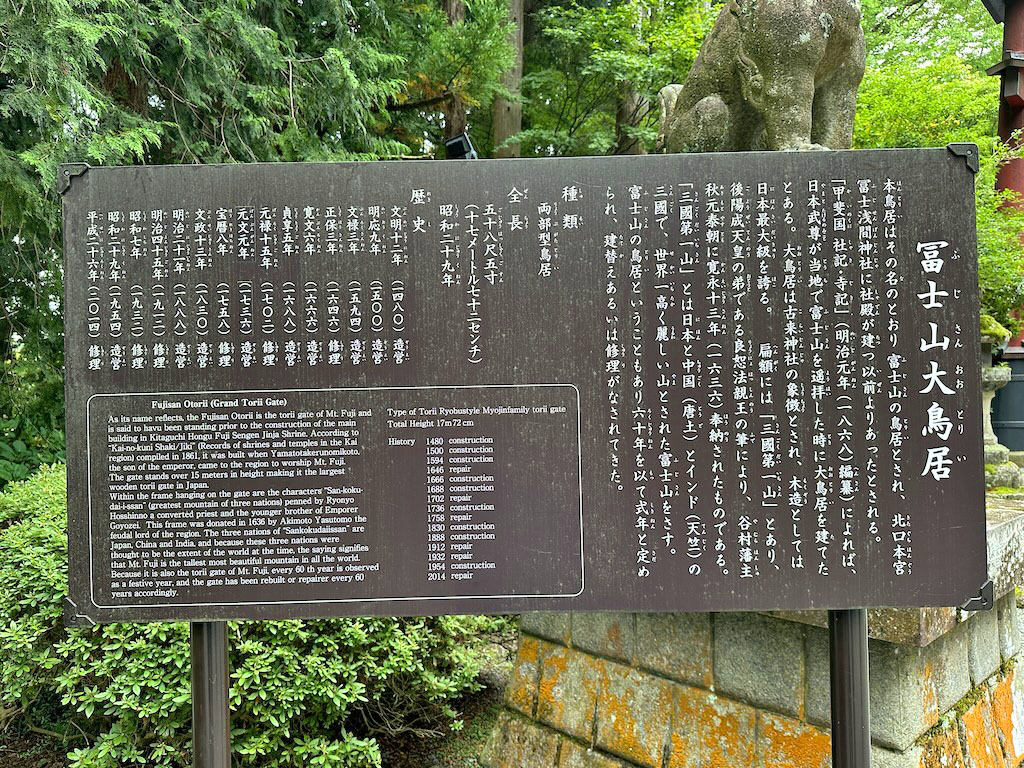

冨士山大鳥居

車で走っていると曇り空から

遂に雨がポツポツと・・

それでも

北口本宮冨士浅間神社到着時には、

雨は止み、傘の出番は無し(笑)

杉並木の参道。

石橋の向こうには、

立派な鳥居が見えています。

「冨士山大鳥居」

以下、案内の要約です。

「日本武尊が当地で

富士山を遥拝した時に

大鳥居を建てたとある。

扁額の「三國第一山」とは、

日本と中国(唐土)と

インド(天竺)の三國で、

富士山をさす。

富士山の鳥居ということもあり

六十年を以って式年と定められ、

建替えあるいは修理がなされてきた。

現在のものは昭和二十九年に造営、

平成二十六年に修理されたものである。」

大鳥居近影。

扁額。

案内には、

「後陽成天皇の弟である

良恕法親王の筆により、

谷村藩主秋元泰朝に寛永十三年

(1636)奉納されたものである。」

このように記されています。

大きさ比較の為妻と共に。

やっぱり巨大だ〜!

随神門

大鳥居をくぐって、

すぐ左側には境内社があり、

随神門に行く前に参拝する事に。

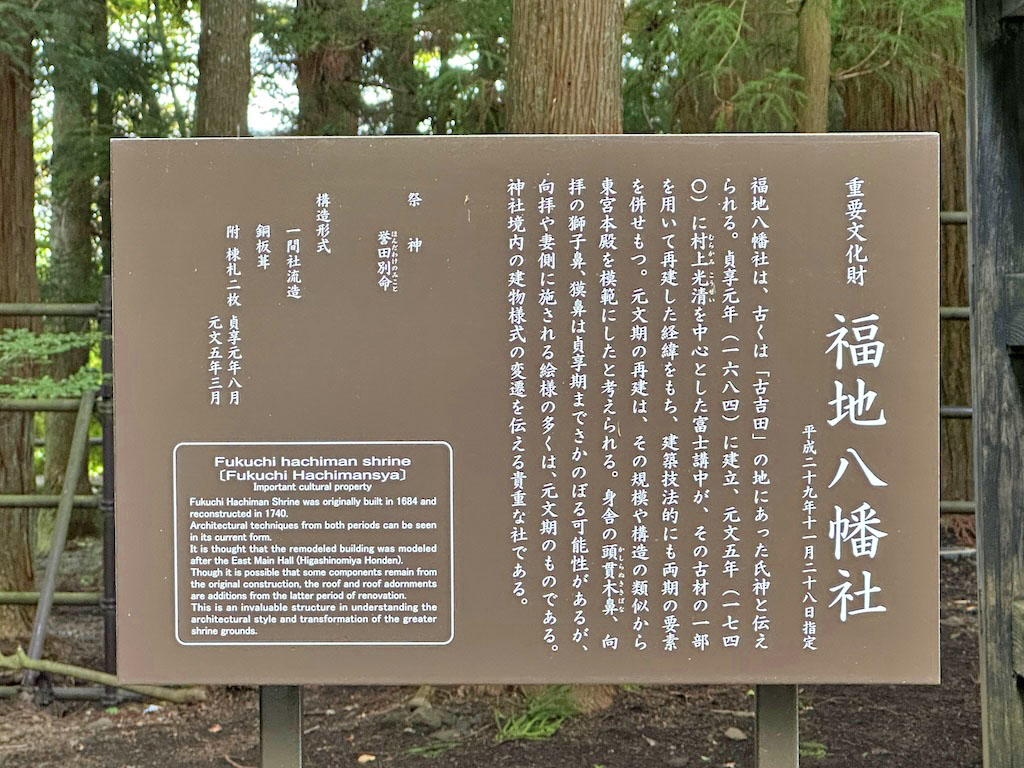

「福地八幡社」。

「重要文化財 福地八幡社」

以下、案内の抜粋です。

「貞享元年(1648)に建立、

元文五年(1740)に

村上光清を中心とする富士講中が、

その古材の一部を用いて再建し、

建築技法的にも両期の要素を併せもつ。

元文期の再建は、その規模や構造の類似から

東宮本殿を模範にしたと考えられる。」

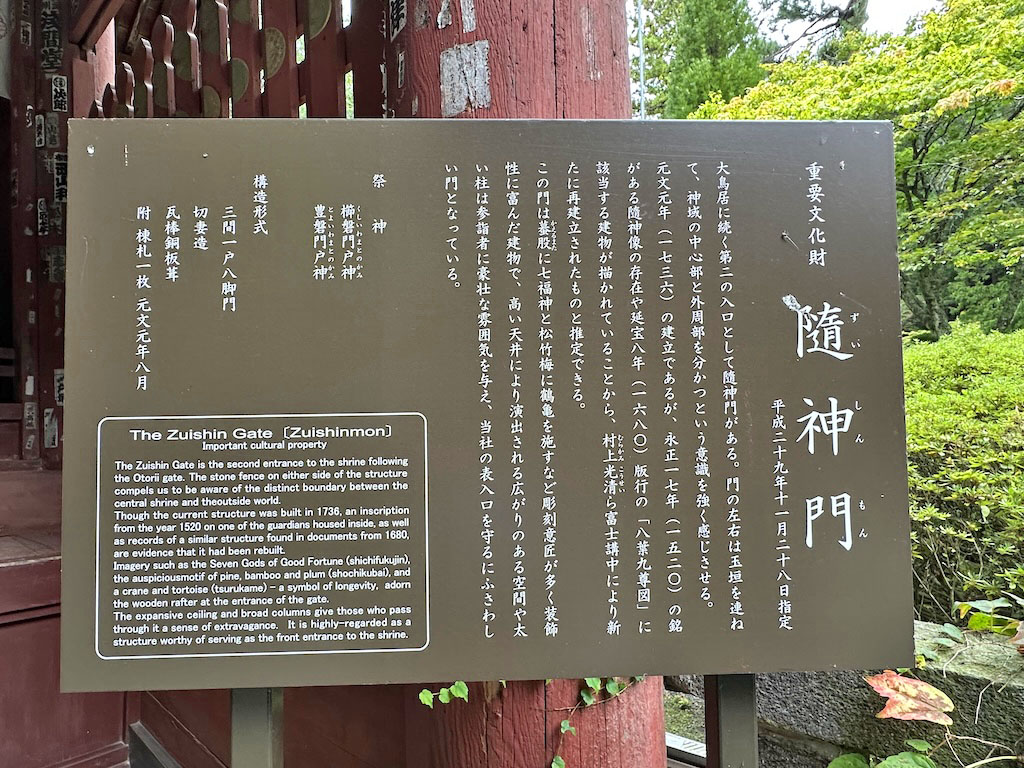

随神門。

「重要文化財 随神門」。

以下案内の要約です。

「元文元年(1736)の建立であるが、

永正十七年(1520)の銘がある

随神像の存在や

延宝八年(1680)版行の

「八紫九尊図」に該当する

建物が描かれていることから、

村上光清ら富士講中により

新たに再建されたものと推定できる。」

永正十七年の随神像・・かな?

こちらは阿形。

神楽殿

随神門をくぐると

目の前には神楽殿があります。

案内には、

「元文二年(1737)頃に

村上光清を中心とした富士講中による

境内建物の大修理において

建立されたものである。」

このように記されています。

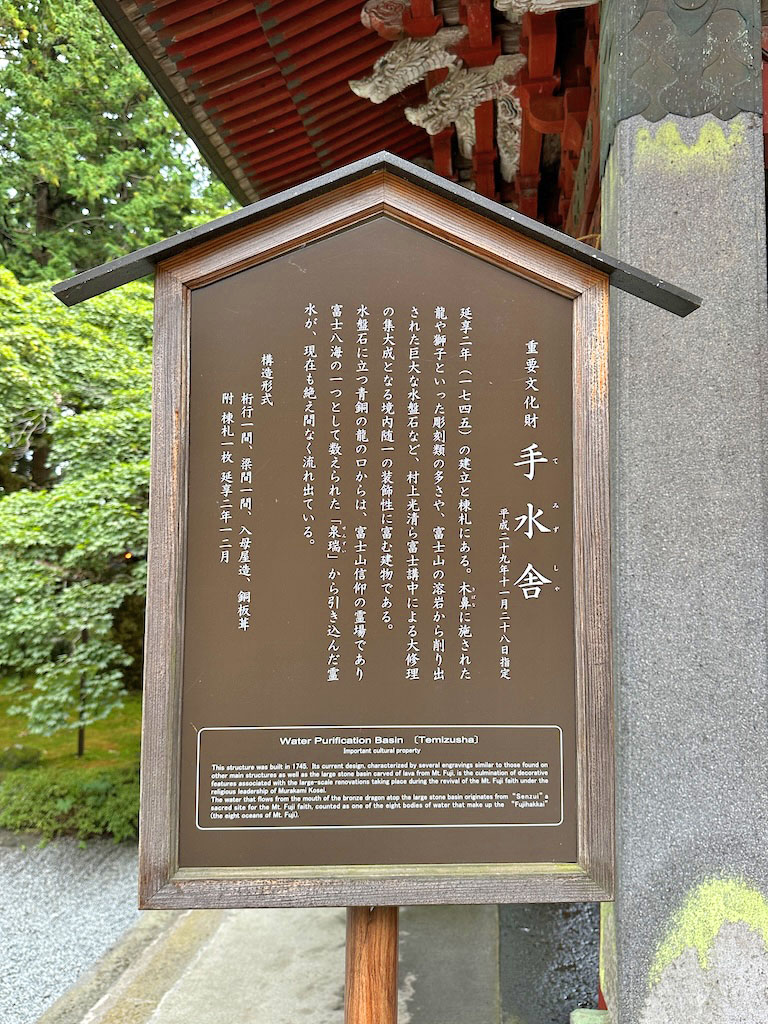

手水舎

北口本宮冨士浅間神社の手水舎は、

恐らく過去最高クラスの豪華さで、

もはや手水舎の域を超え、

御社殿のような代物です!

大きさと豪華さとの比較で妻登場。

柱は石と木の十二本柱で、

屋根は入母屋破風。

ホントこれは、

凄いもに出会いましたよ!

ん?

豪華さとの比較に妻は不要か(笑)

軒を飾る龍と獅子の数にも

圧倒されますね!

斗組は豪華版の三手先で、

随神門、神楽殿が二手先なのに、

手水舎にはそれ以上に格式高い

三手先の斗組を採用するとは、

参拝者が禊祓いをする場所は、

神社で最も神聖は場所と考えての

村上光清さんのこだわりなのか?

「重要文化財 手水舎」。

案内を抜粋すると

以下になります。

「延享二年(1745)の建立。

木鼻に施された龍や獅子といった

彫刻の多さや、

富士山の溶岩から削り出された

巨大な水盤石など、

村上光清ら富士講中による

大修理の集大成となる

境内随一の装飾性に富む建物である。」

「集大成」という言葉、

説得力ありすぎます(笑)

溶岩から削り出された手水鉢。

「水盤石に立つ青銅の龍の口からは、

富士山信仰の霊場であり

富士八海の一つとして

数えられた「泉瑞」から引き込んだ霊水が

絶え間なく流れ出ている。」

このように記されています。

巨大な水盤石(手水鉢)の

龍神様が見守る中、

「泉瑞」から引き込んだ霊水で禊ぐ妻。

相当に浄化されたはずです(笑)

御神木

次に拝殿前両脇の御神木へ。

樹齢千年と伝わる「冨士太郎杉」。

根張り部分のアップ。

以下案内の抜粋です。

「根張りが著しく発達し

漏斗を伏せたような樹形は、

御神木の名に恥じない荘厳さがあり、

本殿を見守るかのようである。」

拝殿右側の「冨士夫婦檜」。

「二本のヒノキが根元で一本になり、

また地上約十二メートルで

再び合着していることから

「冨士夫婦檜」と呼ばれ、

広く市民に親しまれている。」

このように案内されています。

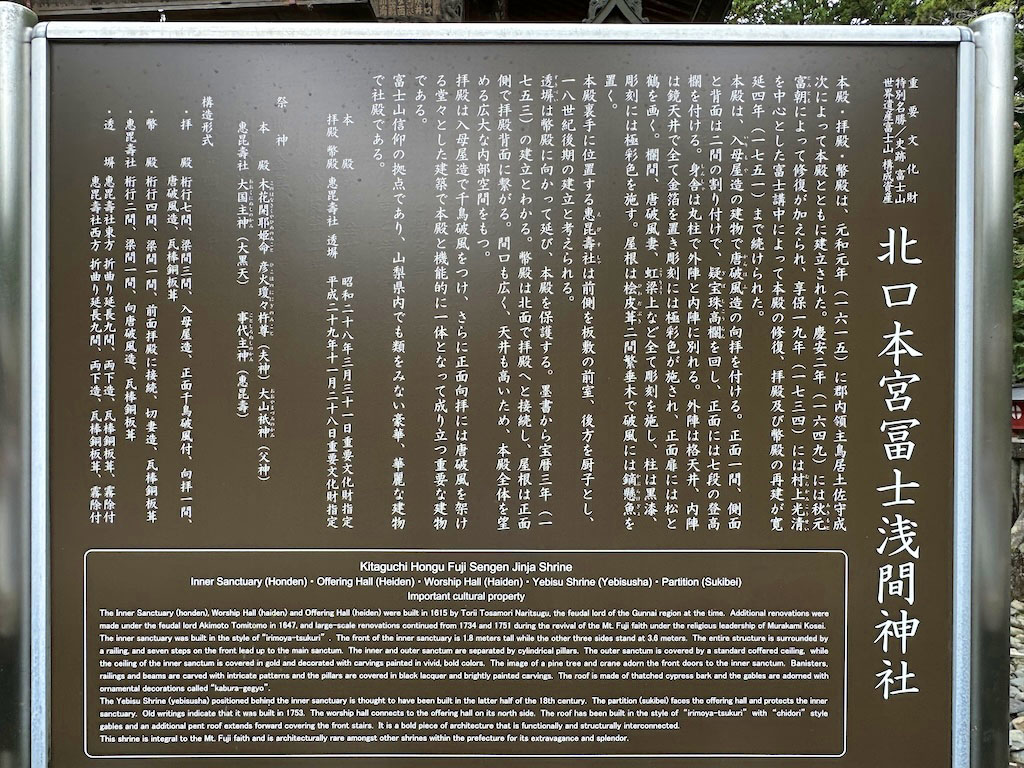

拝殿・本殿

そして、拝殿へ。

唐破風の向拝と千鳥破風の拝殿。

案内を抜粋すると

「本殿・拝殿・幣殿は、

元和元年(1615)に郡内領主

鳥居土佐守成次によって建立された。

慶安二年(1649)には

秋元富朝によって修復が加えられ、

享保十九年(1734)には

村上光清を中心とした

富士講中によって本殿の修復、

拝殿及び幣殿の再建が

寛延四年(1751)まで続けられた。」

このようになります。

向拝下のきめ細かな装飾。

参拝する妻。

本殿正面の黄金に輝く扉。

本殿は屋根以外は覆屋の中。

この後、境内社などを巡ります。

(続く)