松原神社(福井県敦賀市)

社殿の変遷

水戸天狗党の烈士を祭った

松原神社の歴史を時系列で書くと

以下になります。

■元治元年(1864)

10月、水戸天狗党、

尊王攘夷を徳川慶喜に伝えるため

京都へ向け行軍開始。

12月、加賀藩に降伏し、

加賀藩は天狗党志士達を

寺院で丁重に管理する。

■元治二年(1865)

加賀藩から幕府に身柄を移された

天狗党志士達は鯡蔵に幽閉され、

二月、353名が斬首される。

■慶應三年(1867)

敦賀で活動していた修験者の

行壽院峻三が中心となって

神祇伯白川家の許可を得て

院内に諸士の霊を祀る。

■明治八年(1875)

太政官から教部省に

松原神社の創建と祭祀の許可が伝えられ、

現在の墓地周辺を神社建設予定地とする。

■明治十一年(1878)

明治天皇が北陸巡幸で

10月10日に敦賀に訪れた際、

松原神社祭祀料として

金500円を下賜された。

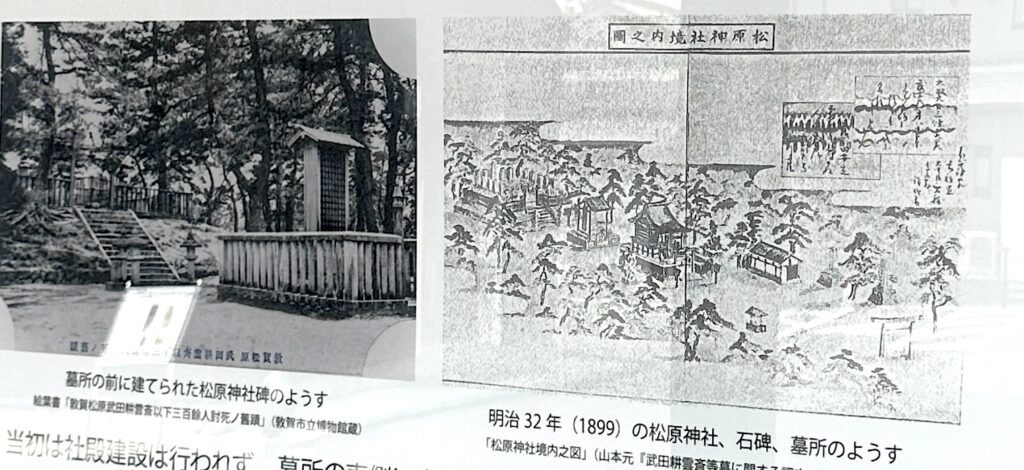

当初は社殿建設は行われず、

墓所の東側に水戸産の石でできた

「松原神社碑」が建碑された。

■明治二十九年(1896)

氣比神宮の宮司今井清彦が

神殿新築の計画を立て、

恩賜金と有志からの支援金、

また前田利嗣侯爵からの寄付を受けて、

3月26日、松原神社碑の前の位置に完成。

案内パネルの写真を抜粋。

この時点では神社に参ると

その奥にあるお墓にも

同時に参拝する配置になっています。

また、元加賀藩の

前田利嗣侯爵からの寄付は、

天狗党を加賀藩が丁重に扱ったという

歴史からしても

「さもありなん」という感じですね。

■大正四年(1915)

社殿と松原神社碑を現在の位置へ移転させ、

拝殿その他の構造物の新築工事を実施。

■昭和三十九年(1964)

社務所、透塀を改修。

■平成二十九年(2017)

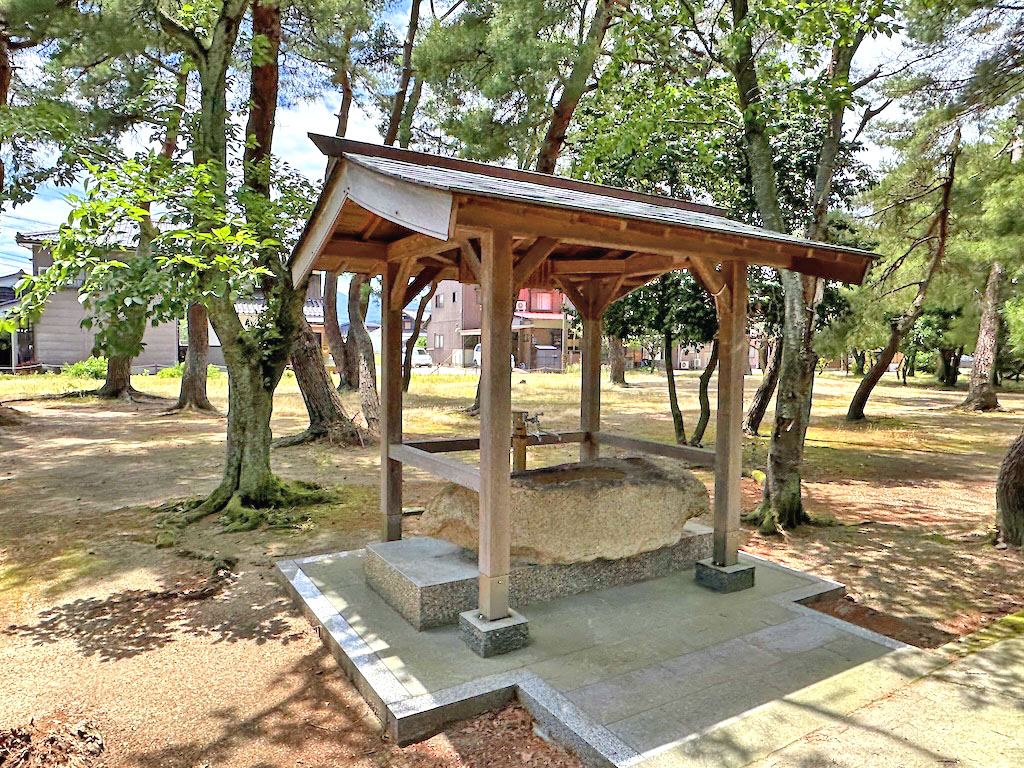

挙兵150周年を記念して手水舎を改築。

大正四年からの位置関係は、

今でもそのまま続いています。

参道

神社の参道は文字通り松原です(笑)

社頭。

柱の文字は風化して読めませんが、

明治39年に描かれた松原神社の

絵図にあった鳥居かも知れません。

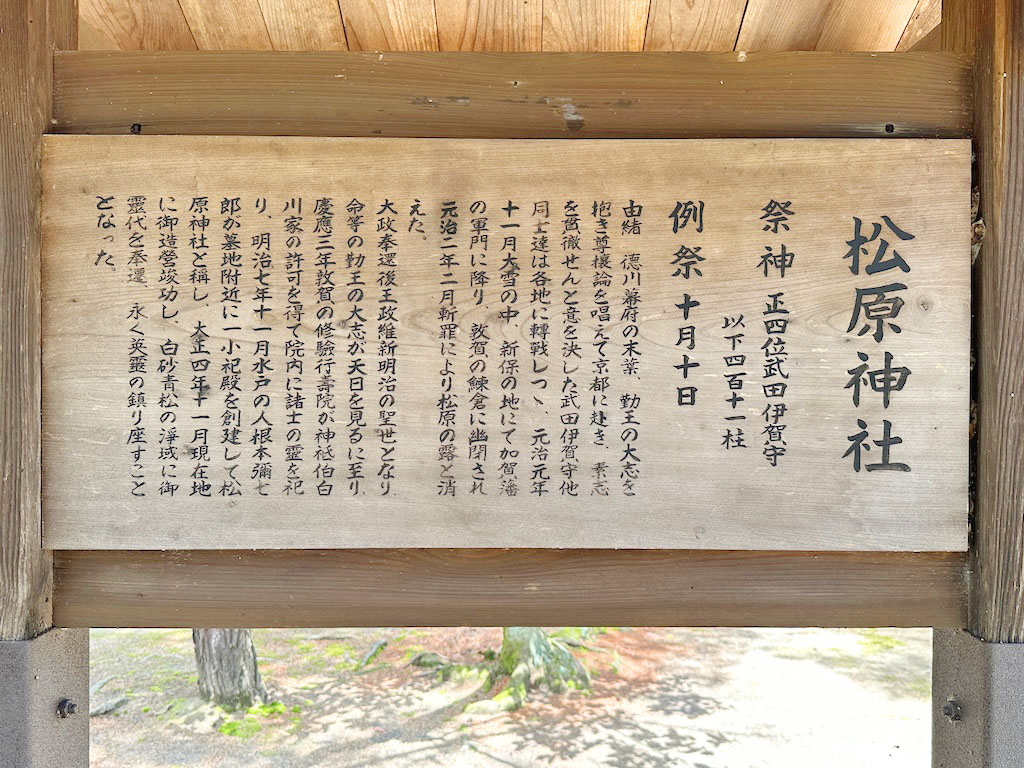

御由緒。

「松原神社

祭神 正四位武田伊賀守

以下四百十一柱

例祭 十月十日

由緒 徳川幕府の末葉、

勤王の大志を抱き尊攘論を唱えて京都に赴き、

素志を貫徹せんと意を決した

武田伊賀守(武田耕雲斎)他

同士達は各地に転戦しつつ、

元治元年十二月

大雪の中、新保の地にて

加賀藩の軍門に降り、

敦賀の鰊倉に幽閉され

元治二年二月斬罪により松原の露と消えた。

大政奉還後王政維新明治の聖世となり

命等の勤王の大志が天日を見るに至り

慶應三年敦賀の修験行壽院が

神祇伯白川家の許可を得て

院内に諸士の霊を祀り、

明治七年十一月水戸の人

根本彌七郎が墓地付近に

一小祀殿を創建して松原神社と稱し、

大正四年十一月現在地に御造営竣功し、

白砂青松の浄域に御霊代を奉還、

永く英霊の鎮り座すこととなった。」

手水舎。

松林に癒される参道をさらに奥へ。

御社殿

誰もいない境内は、

二人だけの独占です(笑)

拝殿。

拝殿(左)と本殿(右)は、

セパレートタイプなので、

本殿前にて参拝することに。

参拝所と本殿。

武田耕雲斎はじめ

四百十一柱のご英霊に参拝し、

歴史を紡いでくださった事を感謝。

覆屋の中の本殿。

雪対策もあるのかな?

松原神社碑

次に創建時は、

松原神社そのものだった

松原神社碑へ。

石玉垣に囲まれた石碑。

この柱、

明治時代に石碑が出来た時と

同じものですね!

大切に移築されたのでしょう・・・

水戸産の石・・

御祭神達は故郷を思い出し、

涙しているかも知れません・・

最後はこれにて参拝完了です!