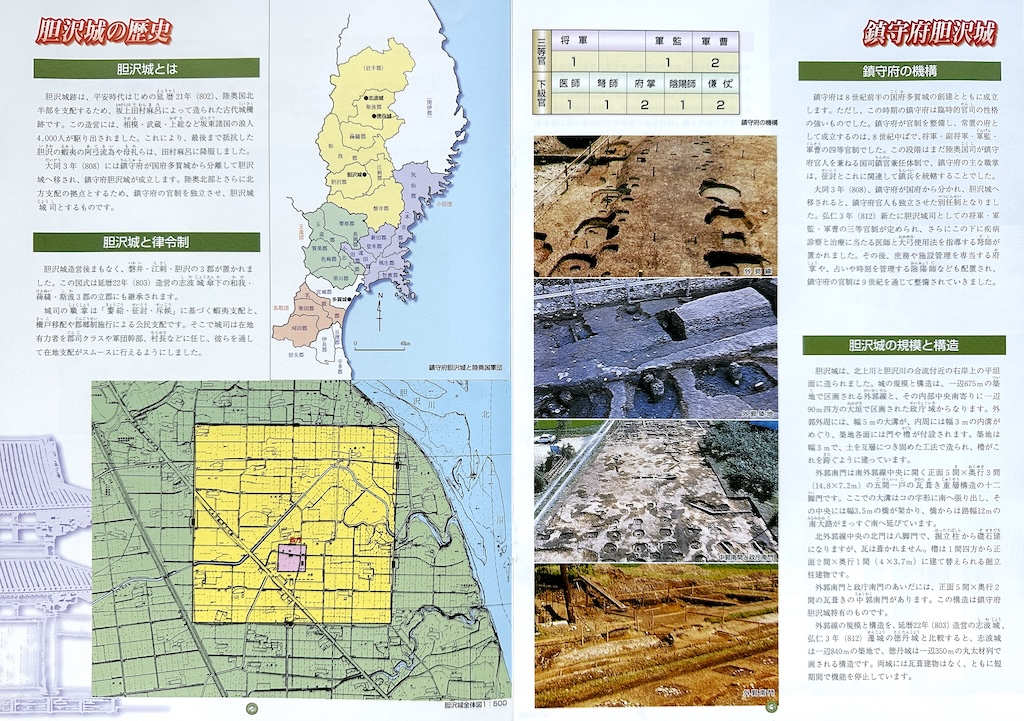

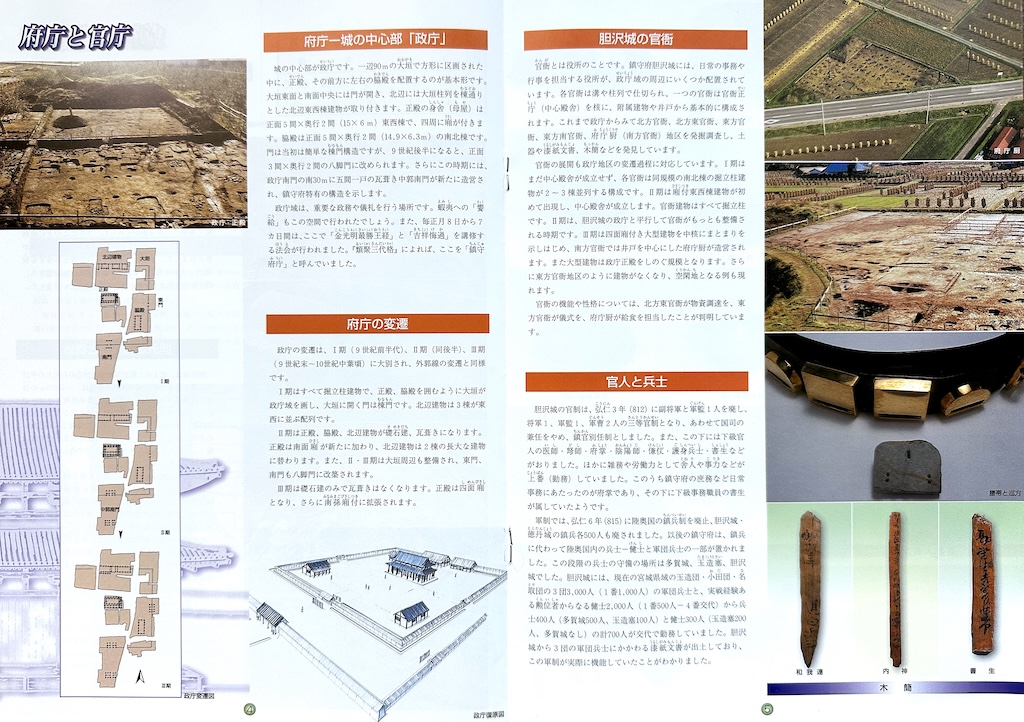

奥州市埋蔵文化財調査センター・前編

中央政権VS地方勢力

ヤマト政権発足以降、

東北や蝦夷地(北海道)九州、沖縄など

周辺部の相対する地方勢力を

政権側が武力を持って制圧し、

その結果が今の「日本」となっています。

蝦夷(えみし)と呼ばれた

東北に住む人々もその一つで、

奈良時代以前から断続的に戦いがあり、

その中で、平安時代後期、

奥州藤原氏が台頭するも

源頼朝により滅ぼされたことで、

東北は中央政権の

完全勢力圏となったようです。

勝てば官軍というか、

官軍(朝廷側)が強いのは、

お金と新しい軍事知識と近代兵器、

より良い戦術・戦略、

そして何よりも

強力な兵站(補給)があった事で、

これって、

戊辰戦争や第二次世界大戦と

全く同じ原理原則ですね(笑)

アテルイ(阿弖流為)

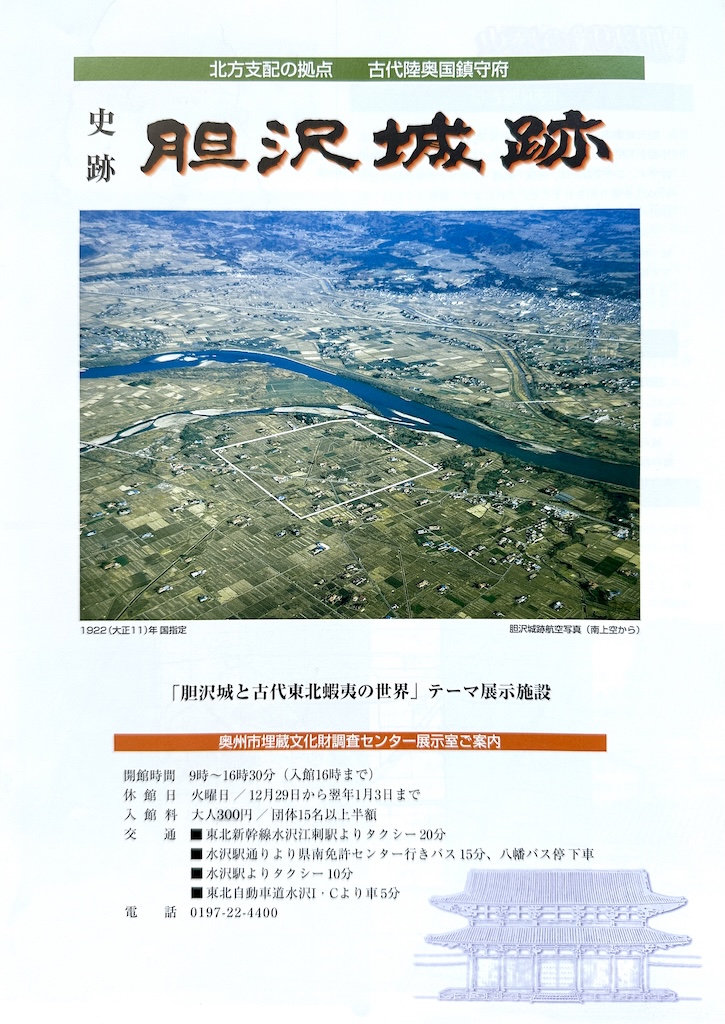

胆沢城訪問の主目的は、

奈良時代末期〜平安時代初期にかけて

朝廷軍を相手に奮闘した

蝦夷の英雄、アテルイ(阿弖流為)です。

開館の午前9時前、

奥州市埋蔵文化財調査センターに到着。

正面・・かと思いきや、

こちらは裏口(笑)

正面はこちらですが、

僕たちは裏口からの入館です。

キャッチフレーズと名前で、

おおよその中身が想像できますね!

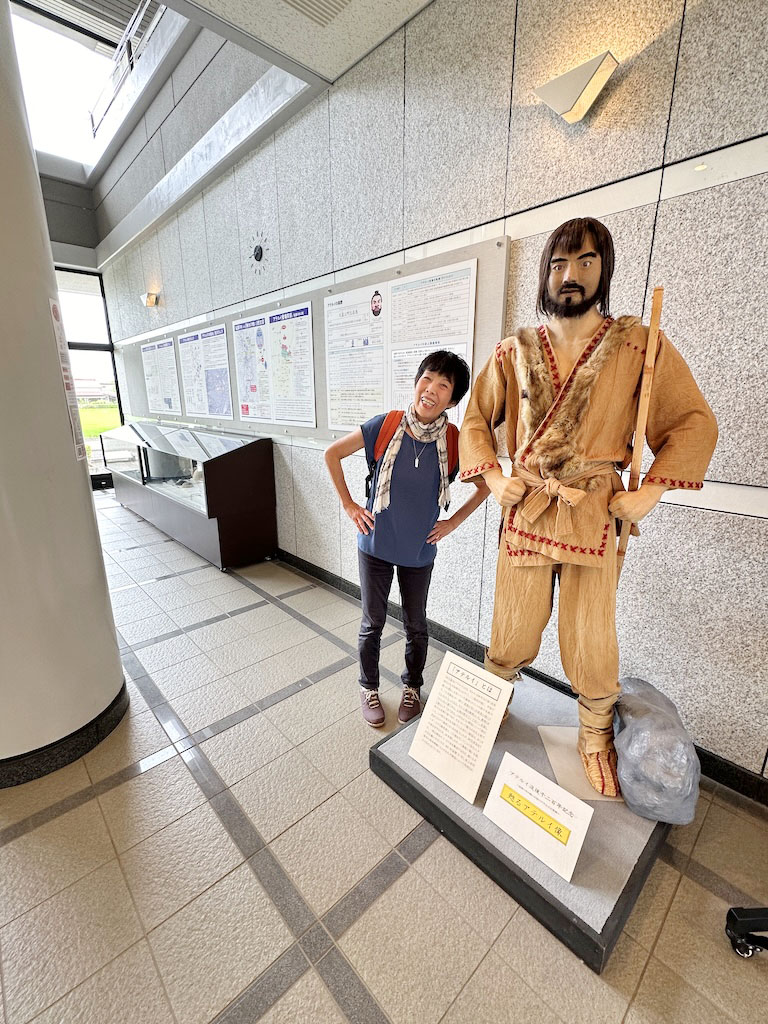

館内一階。

もちろん最初はこちらのお方へ・・

アテルイ&妻のツーショット。

満面の笑みで

嬉しさを爆発させる妻(笑)

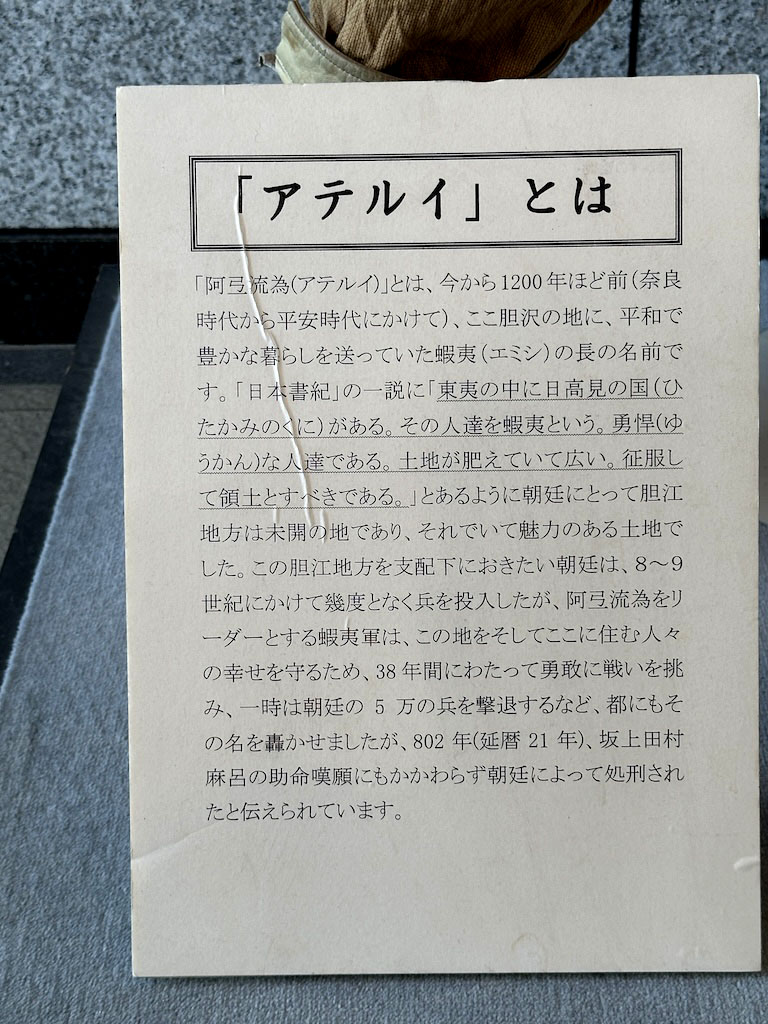

「アテルイ」とは。

案内を書き出すと、

「阿弖流為(アテルイ)とは、

今から1200年ほど前

(奈良時代〜平安時代)、

ここ胆沢の地に、平和で豊かな

暮らしを送っていた

蝦夷(エミシ)の長の名です。

「日本書紀」の一説に

「東夷の中に日高見の国

(ひたかみのくに)がある。

その人達を蝦夷という。

勇悍(ゆうかん)な人達である。

土地が肥えていて広い。

征服して領土とすべきである。」

とあるように朝廷にとって胆江地方は

未開の地であり、

それでいて魅力ある土地でした。

この胆江地方を支配下におきたい朝廷は

8〜9世紀にかけて幾度となく

兵を投入したが、

阿弖流為をリーダーとする蝦夷軍は、

この地をそしてここに住む人々の

幸せを守るため、

38年間にわたって勇敢に戦いを挑み、

一時は朝廷軍の5万の兵を撃退するなど、

都にもその名を轟かせましたが、

802年(延暦21年)

坂上田村麻呂の助命嘆願にもかかわらず

朝廷によって処刑されたと

伝えられています。」

このようになります。

東北の立場で書かれた文章、

言葉の端々にアテルイへの

敬慕の念が感じられて素敵です。

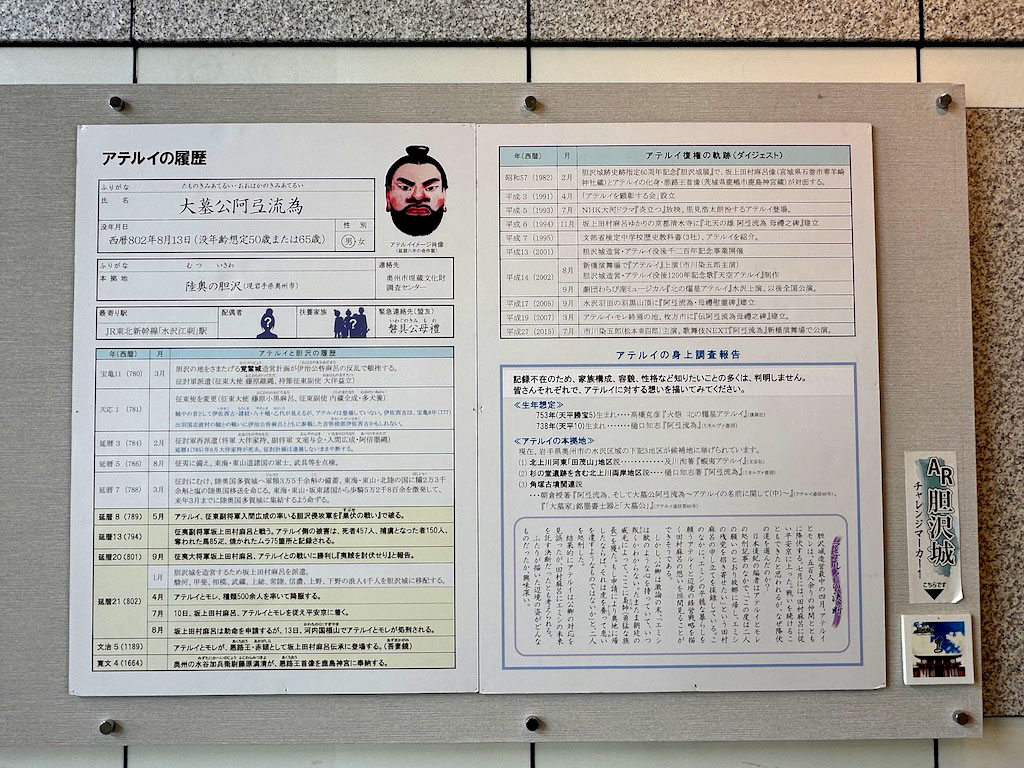

「アテルイの履歴」

これは秀逸なまとめ方ですね!

生年月日じゃなく

没年月日なのが面白いかな?(笑)

また、

延暦3(784)の征討軍の将軍は

大伴家持だったのが驚きです。

九州の太宰府にも、

お父様の大伴旅人と共に

来ていた大伴家持さん、

万葉集の防人の歌など、

歌人だとばかり思っていたら

めっちゃ武人だったのですね!

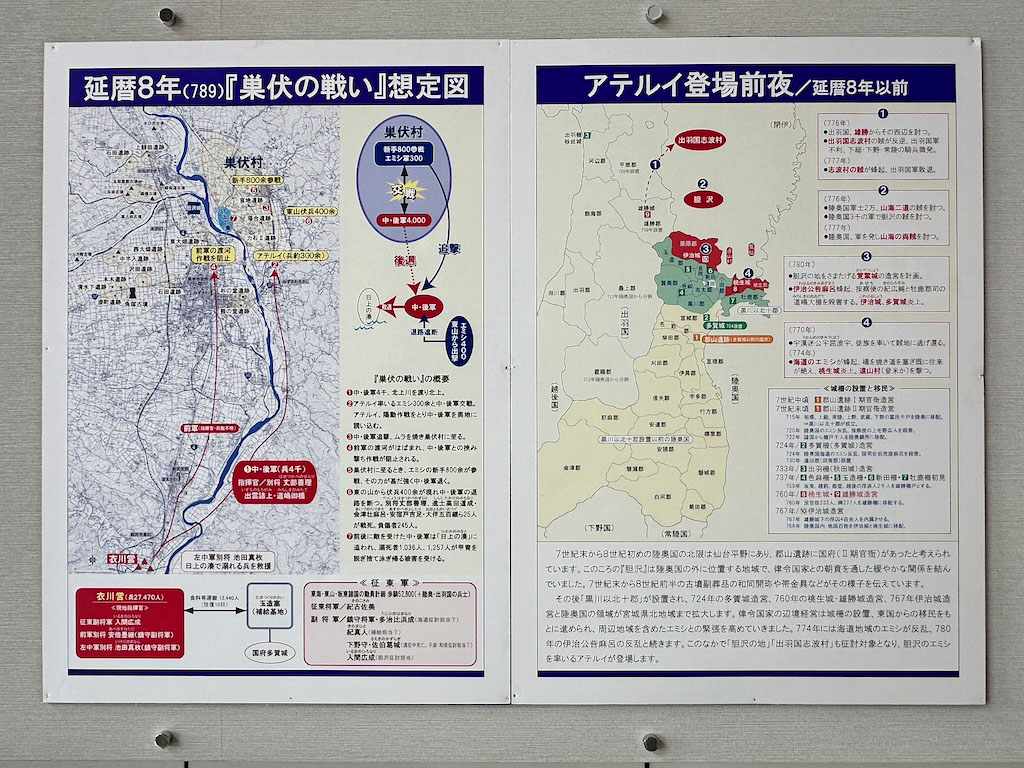

「延暦8年(789)巣伏の戦い想定図」

この戦い、

戦国末期、薩摩軍が使った

敵を油断させて誘い込み、

その後、包囲殲滅するという

「釣り野伏せ」と同じような戦法です。

薩摩に先駆けること800年、

アテルイさん先見の明あり過ぎです!

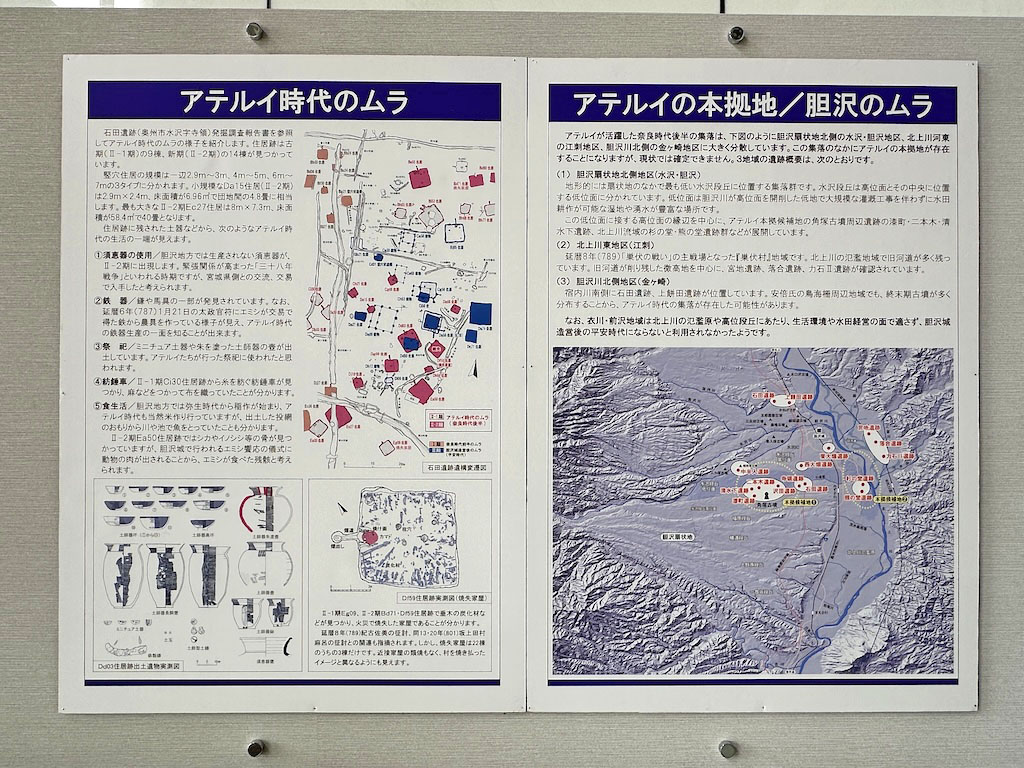

右側の「アテルイ登場前夜」を見ると、

アテルイが登場する前にも

蝦夷は、征服して人も物も土地も

手に入れたいという野望を持つ中央政府と

何度も勇敢に戦っていることが

よく理解できます。

征服される前のムラは、

竪穴式住居だったようです。

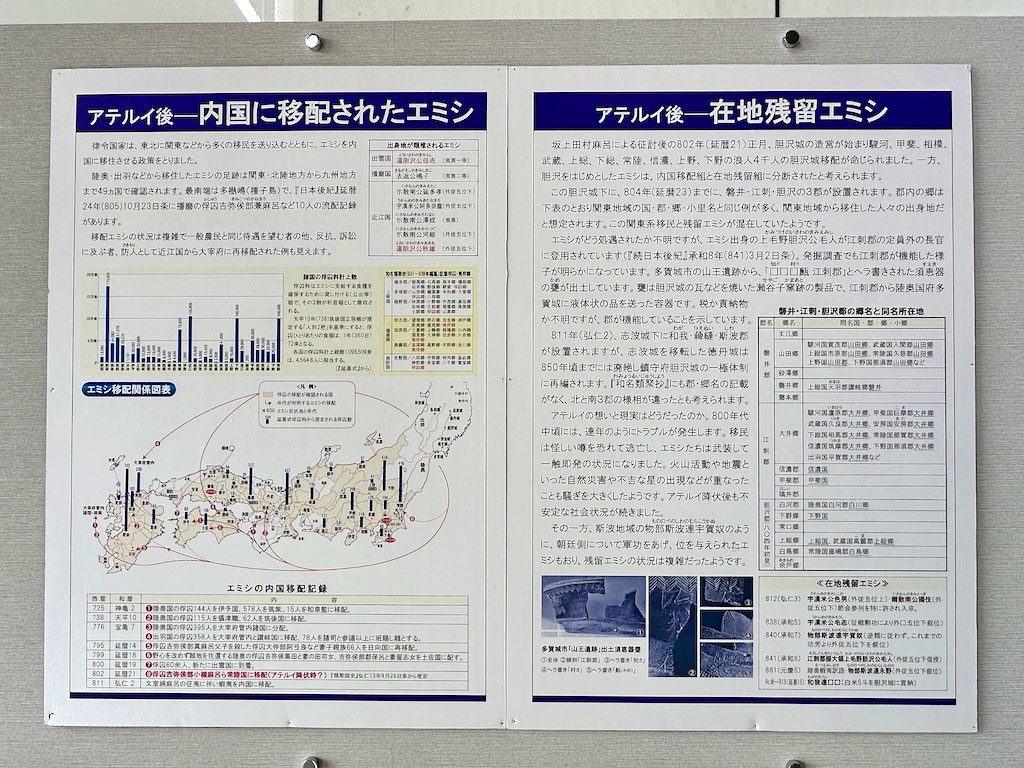

「アテルイ後」

蝦夷は故郷から離され、

遠く九州にまで移住させられ、

中には防人にされたものもいたとか。

正義の戦いをしても

負ければ賊軍、

何も言えないんですよ・・

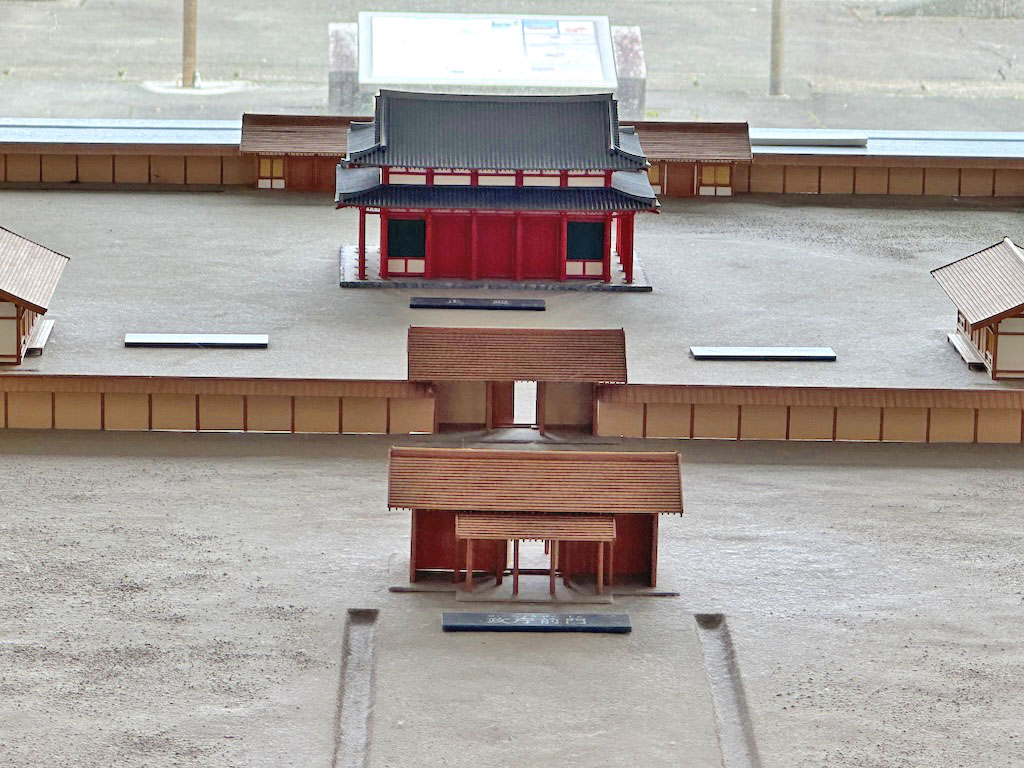

胆沢城ジオラマ

一階の展示のメインはアテルイ、

二番目はジオラマ(笑)

全体像。

外郭南門。

瓦葺の屋根ということで、

3期に分かれる胆沢城の変遷の

真ん中、9世紀後半の第2期を

模したものかと思われます。

政庁前門。

これは胆沢城独特の門です。

正殿。

上空から俯瞰した胆沢城。

詳細説明。

府庁と官庁。

建物が掘立式から礎石に変遷したことや

役所や護衛兵としての機能が、

中央から派遣された人から、

地元に移って行ったことなどが

書かれています。

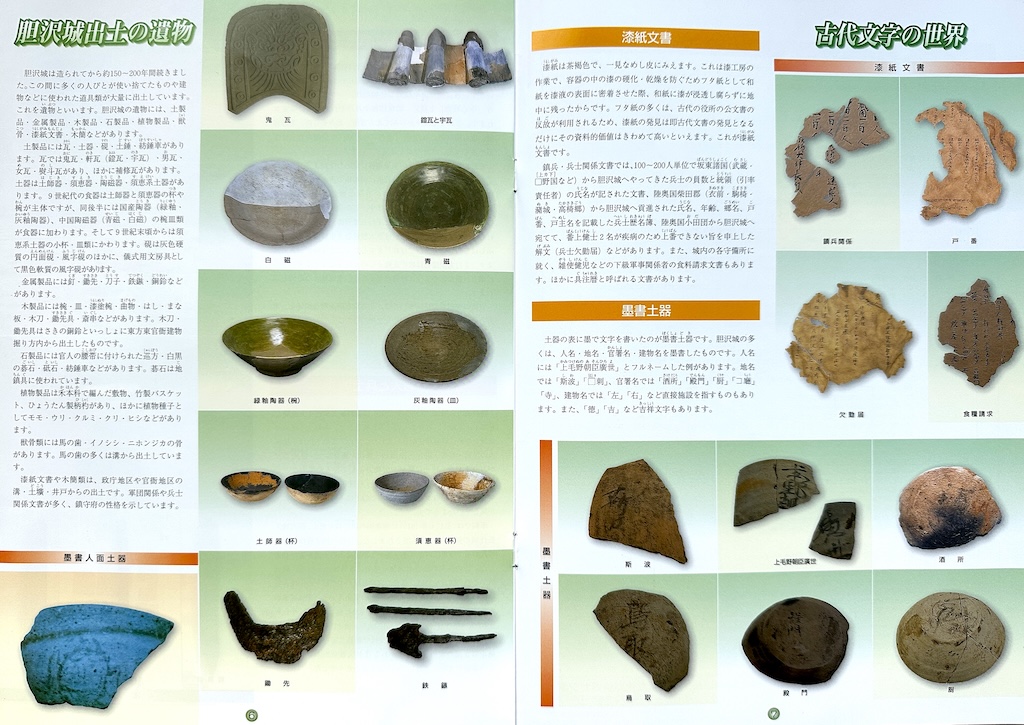

ミーハーな僕には、

左上の鬼瓦しか目に入りませんが、

右上に書かれている

「漆紙文書」と言われる

古代役所の公文書の発見で、

多くの事が解明されています。

ここまでで、

アテルイさんと胆沢城について、

一通りの知識をインプットした僕たち、

この後は展示室へと向かいます。

(続く)