仙厓展(福岡市美術館)後編

スティーブ・ジョブズと仙厓

14年前、アップルの創業者、

スティーブ・ジョブズは、

56歳の生涯を閉じました。

今の僕より

10歳も若かったのが驚きです・・

彼の残した言葉には、

心に響くものが多くありますが、

その中の一つに、

「説明書は小学生が理解できるほど

わかりやすくしよう。

いや、むしろ

小学生に作らせた方がいい」

こんなのがあります。

その思想が昇華された結果、

アップル製品には説明書が不要となり、

人の感覚だけで、

即使えるものになったのです。

iPhoneが発売された当時、

日本の携帯電話には

めっちゃ分厚い説明書が

付いていたというのに(笑)

ここからは僕の妄想ですが、

スティーブ・ジョブズは

日本への思いが強く、仏教徒で、

曹洞宗を信仰していましたから

臨済宗である仙厓さんの

「感覚で伝えるヘタウマ画」を

見ていたかも知れません。

もしかしたら、

感覚で伝えることは、

仙厓さんの作品から影響を

受けているかも知れないのです!

な〜んて、

勝手な妄想はここでおしまい(笑)

展示(後半)

ここから前編に続き、

また延々と(笑)

展示作品と解説を書き出します。

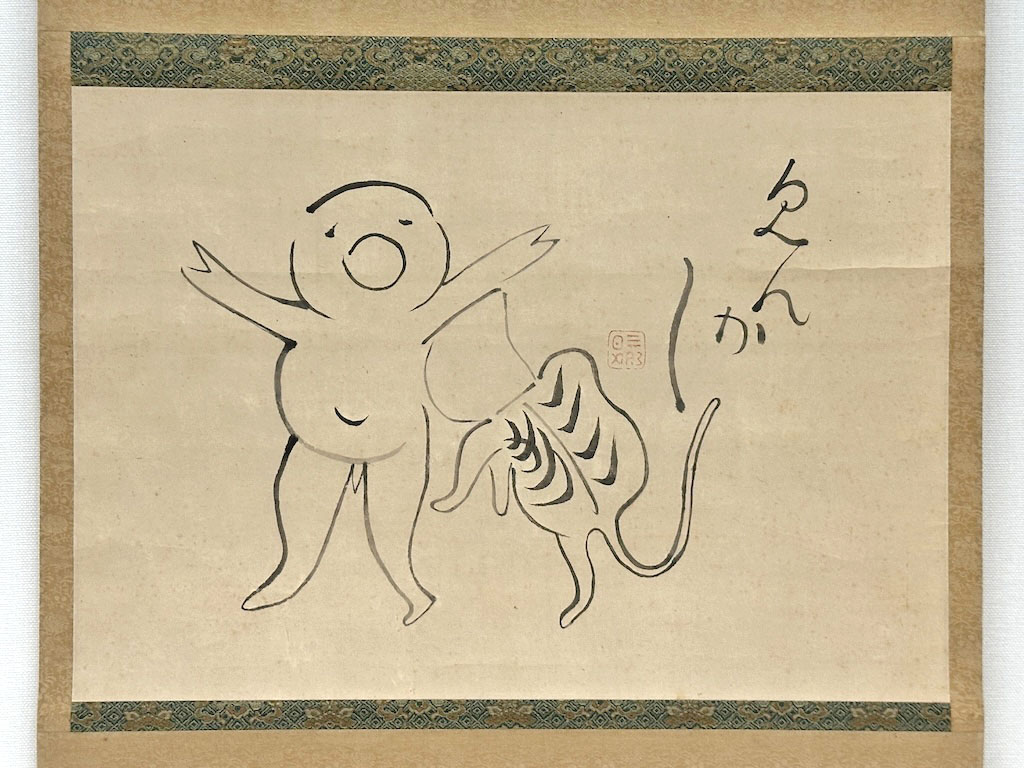

「猫に紙袋図」

「どうしたことか、

ネコが頭に紙袋を被っている。

ビックリして前脚をばたつかせるが、

紙袋は外れそうにない。

その様子に子供は

「見んか、見んか」と大はしゃぎ。

無邪気な子供の姿に

思わずほっこりさせられる作品。」

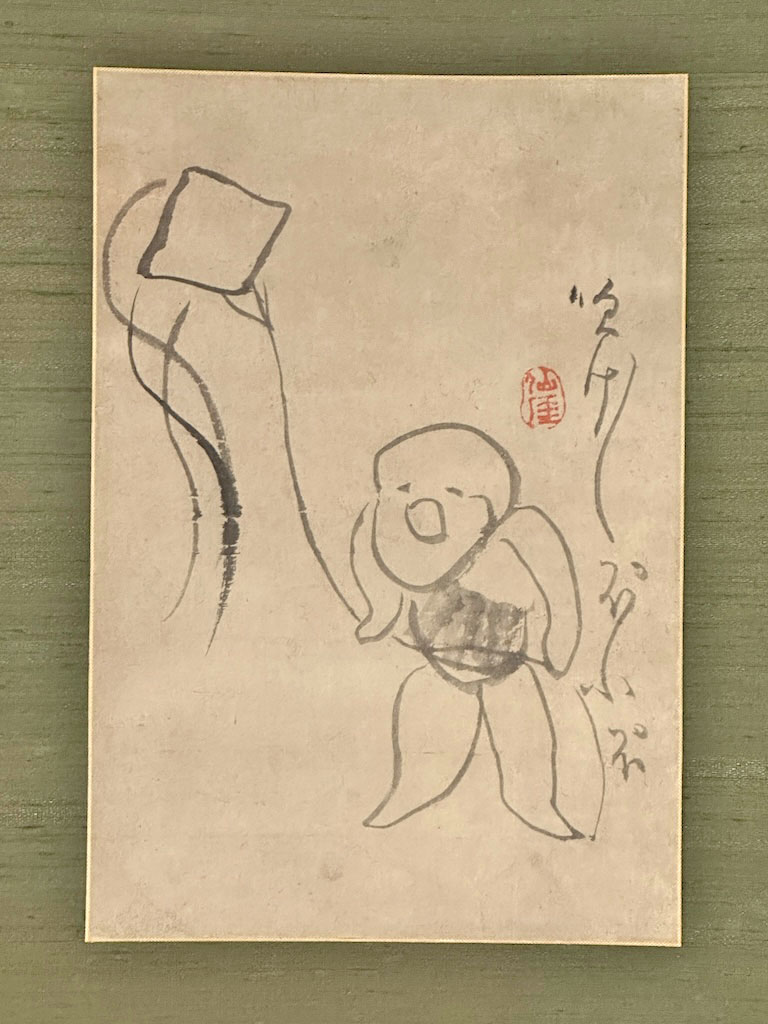

「凧あげ図」

「宙を舞う凧の下で、

子供が「(風よ)吹け吹け」と

歓声を上げている。

大きく口を開けた

満足げな表情がなんとも微笑ましい。

凧あげに興じる子どもの天真爛漫さは、

無邪気に筆を走らせる

仙厓の心境にも通じている。」

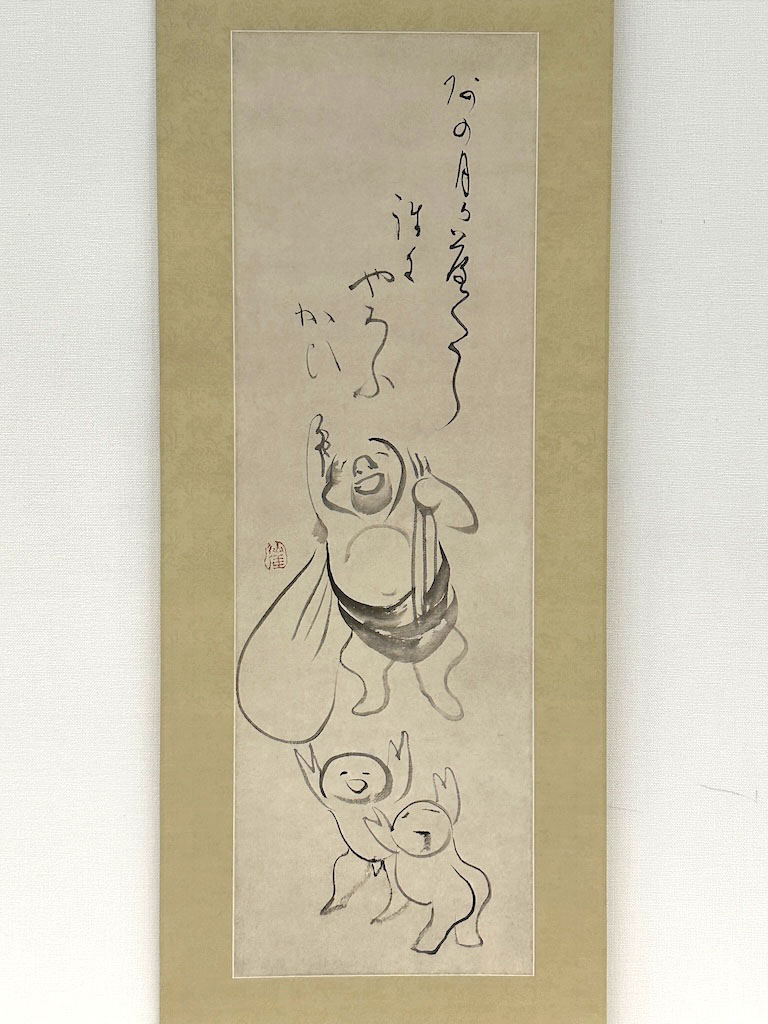

「指月布袋図」

「月はいつもそこにある

「あの月が落ちたら誰にやろうか日」

と言いながら、上を指さす布袋さん。

どうやら空には月が浮かんでいるようです。

ですが、画面の中をいくら探しても

月の姿を見つけることができないのは

どうしたことでしょう。

「ひょっとして、

布袋さんがウソをついている?」

いえいえ、決してそんなことは

ないと思います。

月はきっとどこかに存在しているに

違いありません。

ただし、絵の中とは限りません。」

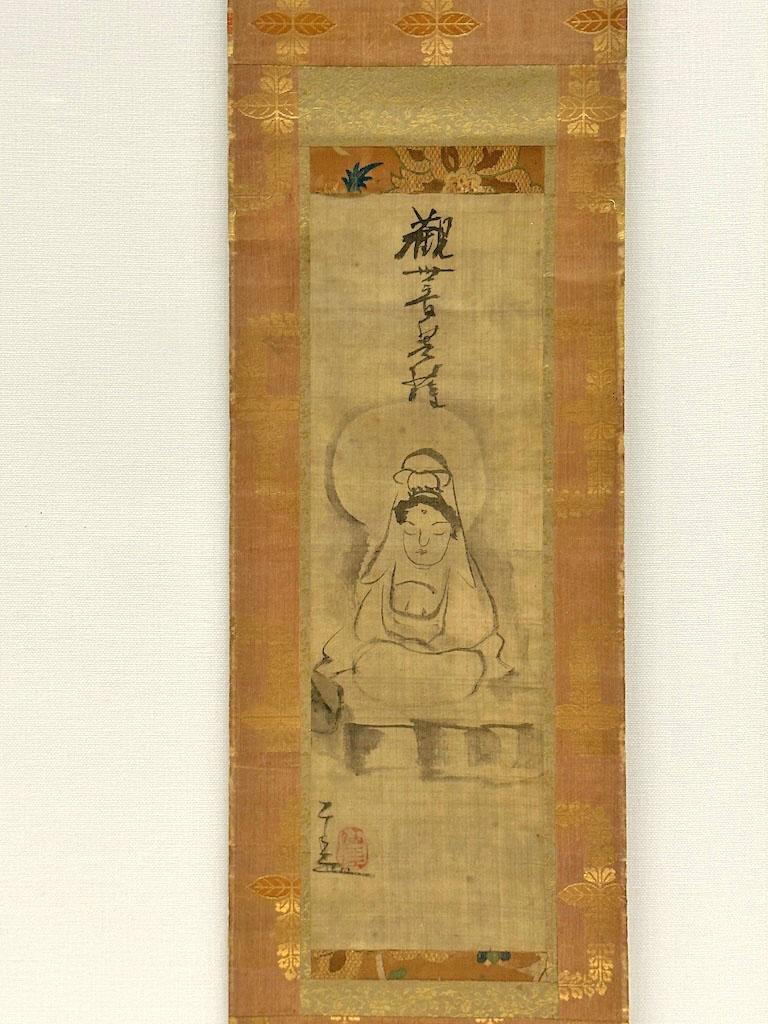

「観世音菩薩図」

「岩上で坐禅する観世音菩薩。

清らかな白い衣をまとい、

眼を伏せた穏やかな表情を

浮かべている。

見ているだけで心が落ち着くような

慈愛に満ちた姿である。

観音は、仙厓にとっても

特別な存在だったのだろう。

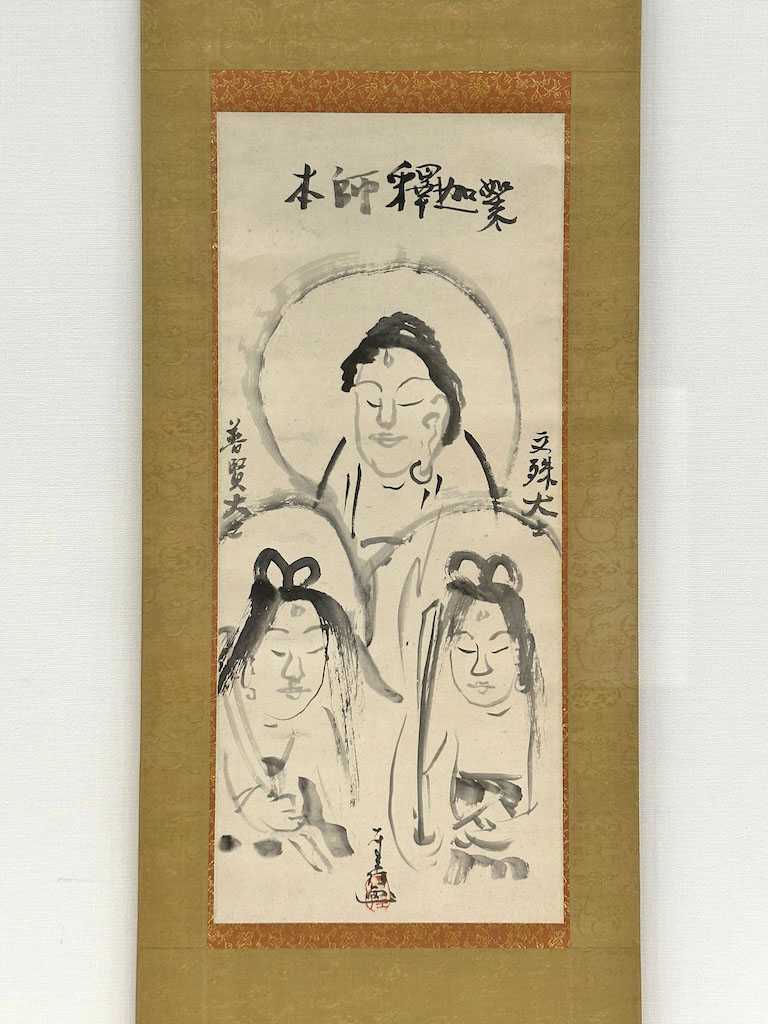

「釈迦三尊図」

「仏教を開いた釈迦如来を中央に、

その両脇に文殊菩薩(向かって右)と

普賢菩薩(左)をあらわす。

目を伏せてほほ笑むような

穏やかな表情が特徴。

水墨による簡潔な表現もあいまって、

厳かさよりも親しみやすさが

勝っている印象をうける。」

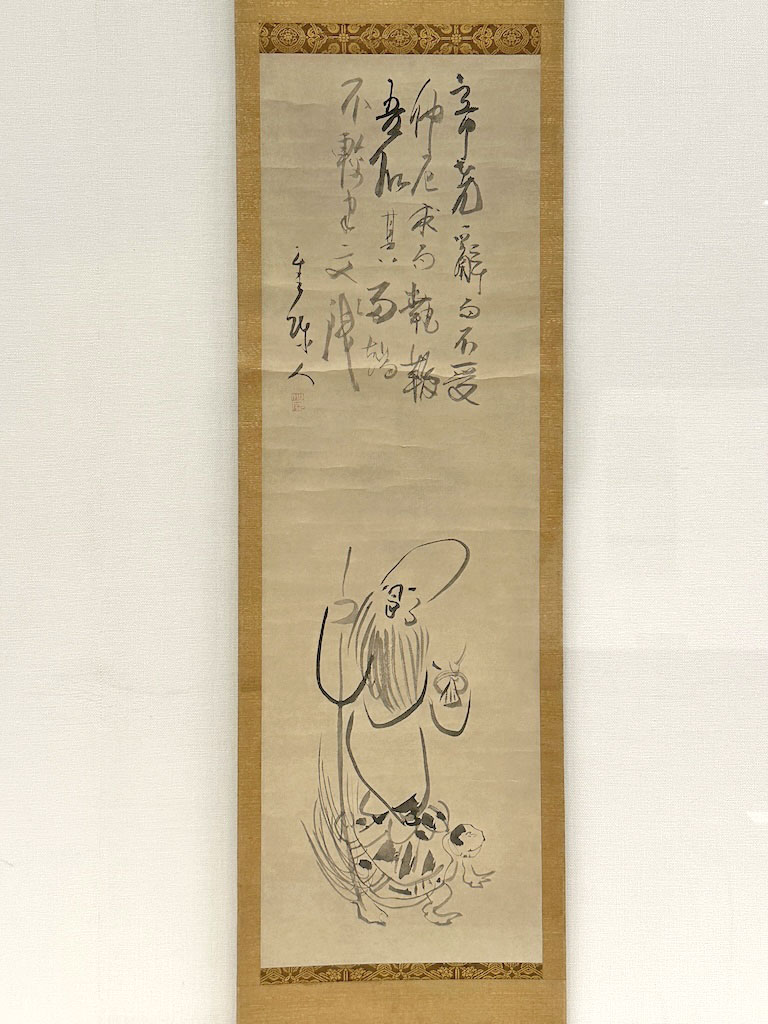

「寿老図」

「杖と宝珠を手にして笑顔で亀に乗るのは

七福神の一人である寿老人。

賛では尭や孔子といった中国の故事人物の

高潔な人柄を引き合いに出しながら、

地位や名誉には価値がないと述べる。

仙厓の自画像と見ることもできるだろう。」

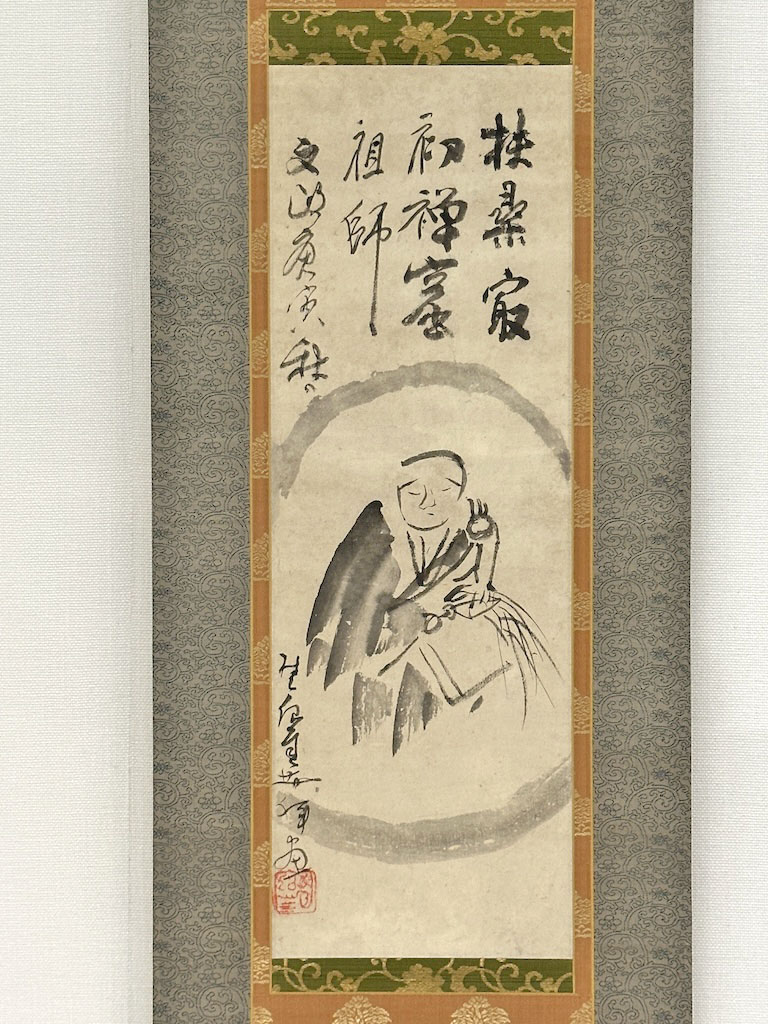

「栄西禅師像」

「栄西は日本に禅宗を

もたらしたことで有名な禅僧。

日本最初の禅寺である

聖福寺も彼の創建である。

円の中で静かに佇む栄西の表情は

とても穏やか。

栄西のことを敬慕する

仙厓の思いが良く伝わってくる。」

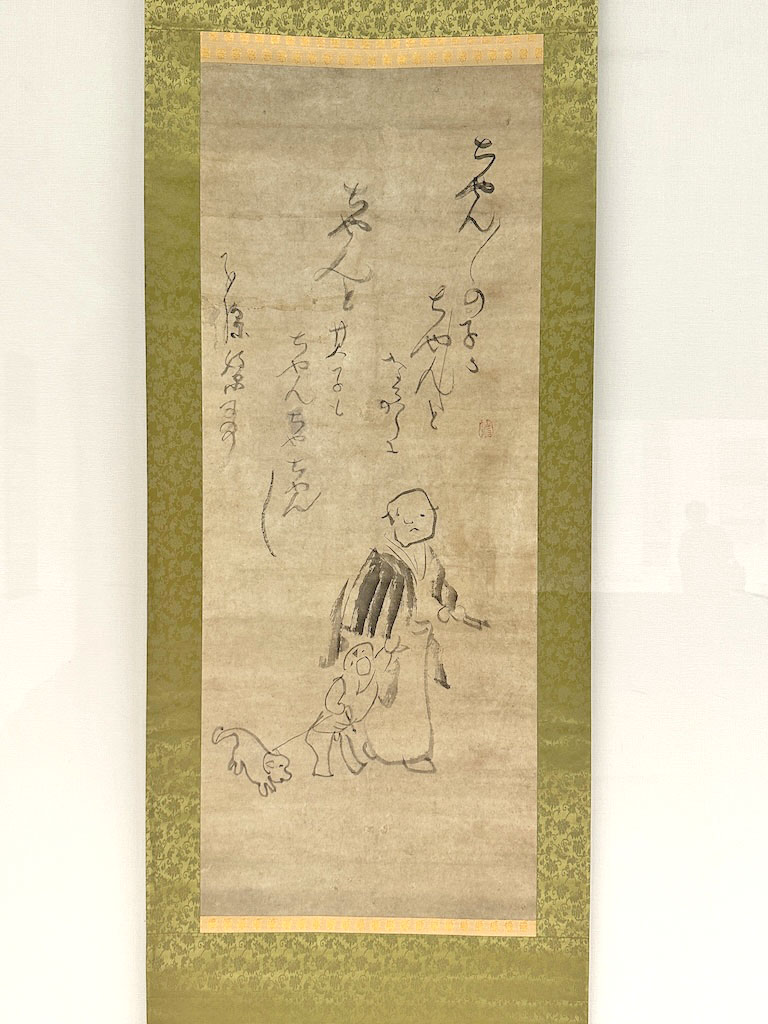

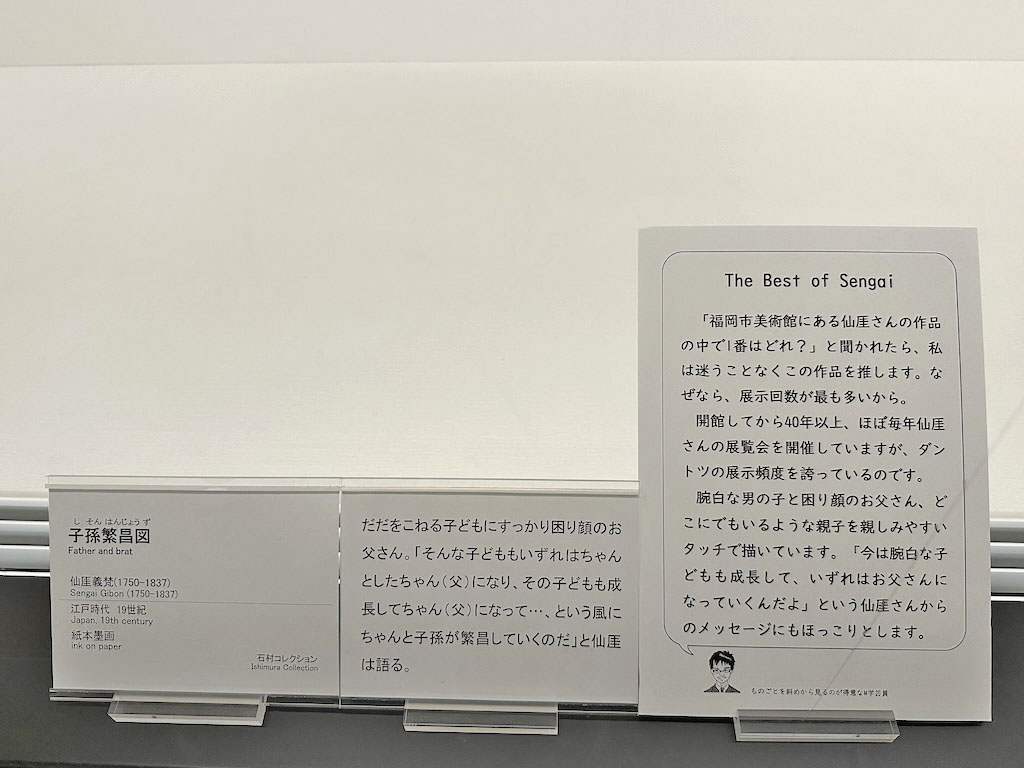

「子孫繁昌図」

「だだをこねる子どもに

すっかり困り顔のお父さん。

「そんな子どももいずれは

ちゃんとしたちゃん(父)になり、

その子どもも成長して

ちゃん(父)になって・・・、

という風にちゃんと子孫が

繁昌していくのだ」と仙厓は語る。」

「The Best of Sengai」

「福岡市美術館にある

仙厓さんの作品の中で1番はどれ?」

と聞かれたら、

私は迷うことなくこの作品を推します。

なぜなら、展示回数が最も多いから。

開館してから40年以上、

ほぼ毎年仙厓さんの展覧会を

開催していますが、

ダントツの展示頻度を誇っているのです。

腕白な男の子と困り顔のお父さん、

どこにでもいるような親子を

親しみやすいタッチで描いています。

「今は腕白な子どもも成長して、

いずれはお父さんに

なっていくんだよ」という

仙厓さんからのメッセージも

ほっこりとします。」

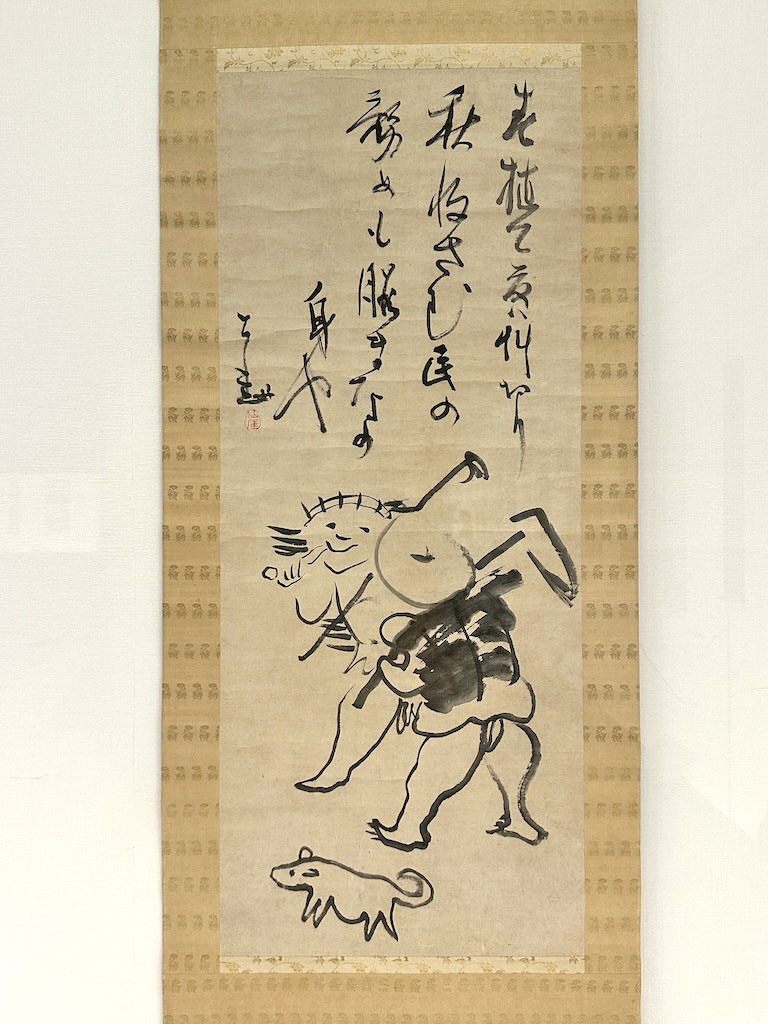

「農耕図」

「鍬を担いだ農夫が犬を連れて歩いている。

煙管をくわえた表情はいかにも楽しげで、

一仕事終えて

家路につくところかもしれない。

農家出身の仙厓は

彼らの存在を頼もしく思い、

常に温かなまなざしを向けていた。」

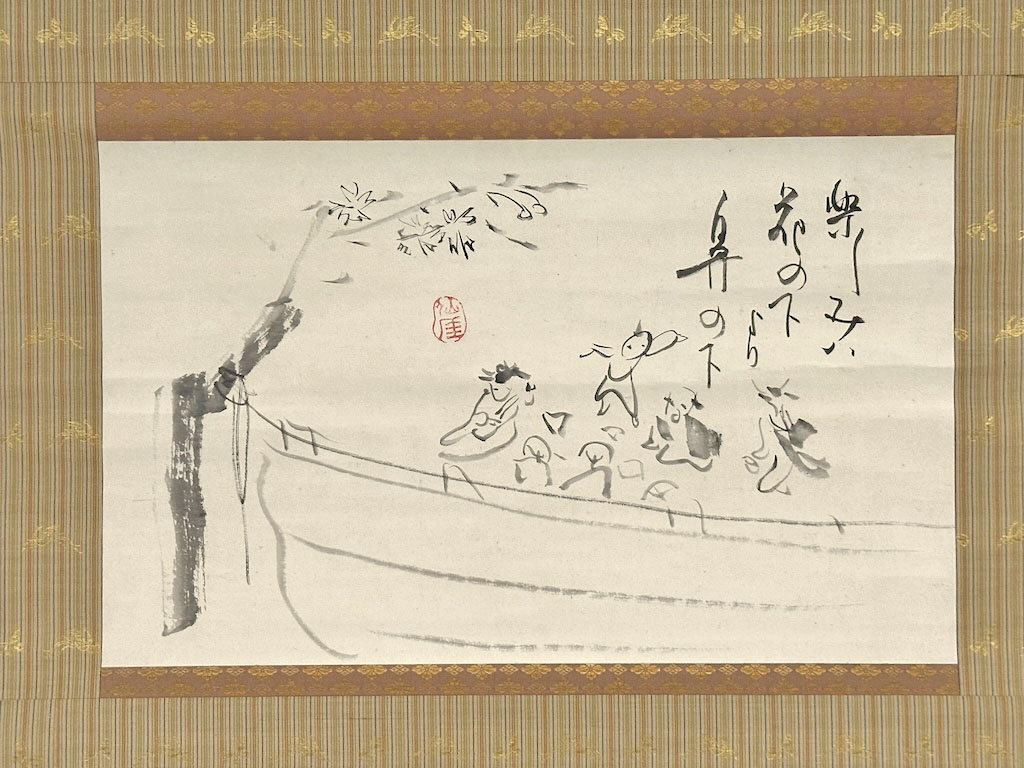

「花見図」

「満開の桜の下で

酒宴に興じる人びとを描く。

中には踊りを披露する人もいて、

大盛り上がりといった様子だ。

花見は仙厓が良く描いた画題。

楽しかった記憶を

人びとと分かち合いたい、

という思いがあったのかもしれない。」

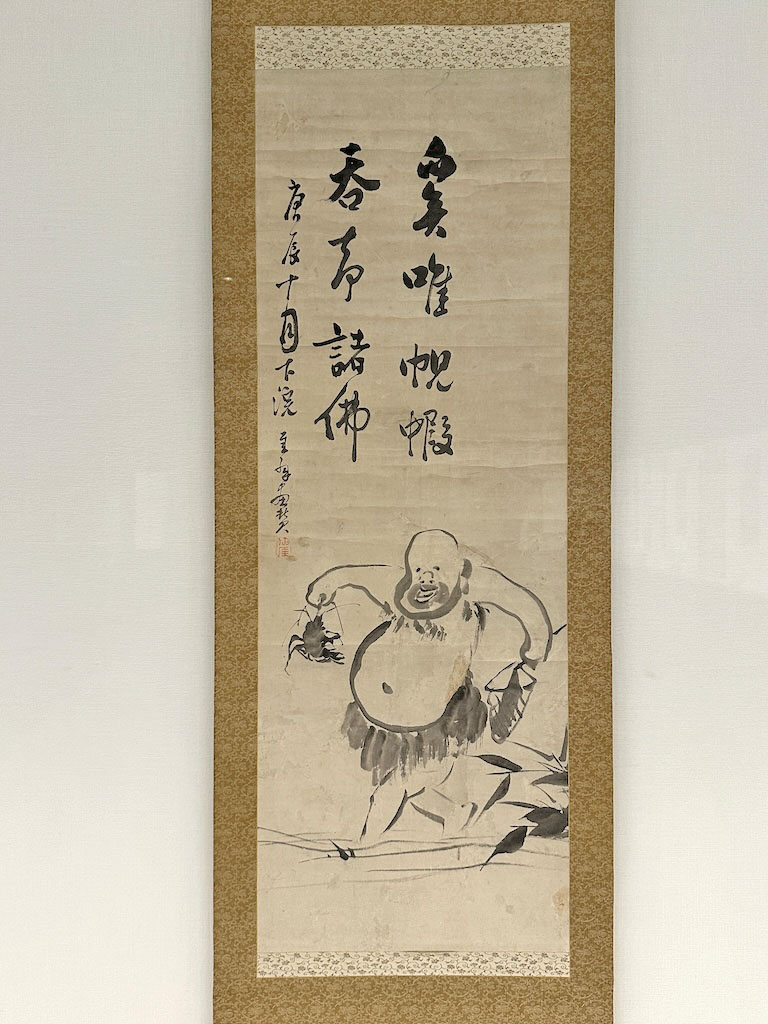

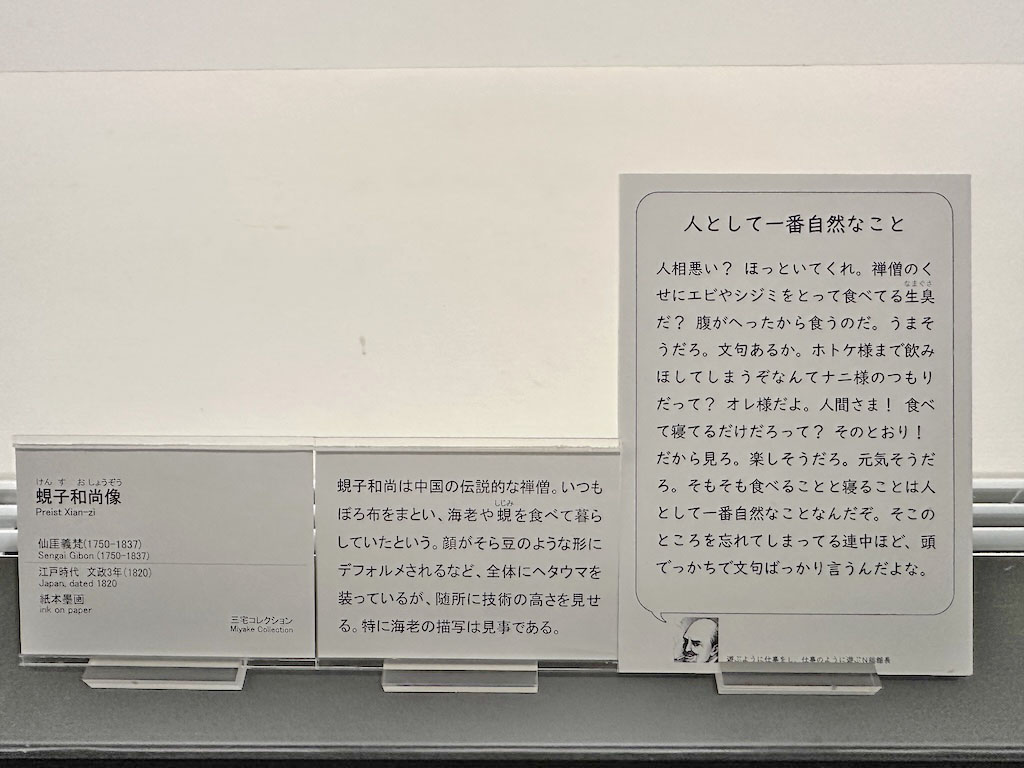

「蜆子和尚像」

「蜆子和尚は中国の伝説的な禅僧。

いつもぼろ布をまとい、

海老や蜆を食べて暮らしていたという。

顔がそら豆のような形に

デフォルメされるなど、

全体にヘタウマを装っているが、

随所に技術の高さを見せる。

特に海老の描写は見事である。」

「人として一番自然なこと

人相悪い?ほっといてくれ。

禅僧のくせに

エビやシジミをとって食べてる

生臭だ?腹がへったから食うのだ。

うまそうだろ。文句あるか。

ホトケ様まで飲みほしてしまうぞ

なんてナニさまのつもりだって?

オレ様だよ!人間さま!

食べて寝るだけだろって?そのとおり!

だから見ろ。

楽しそうだろ。元気そうだろ。

そもそも食べることと寝ることは

人として一番自然なことなんだぞ。

そこのところを忘れてしまってる連中ほど、

頭でっかちで文句ばっかり言うんだよな。」

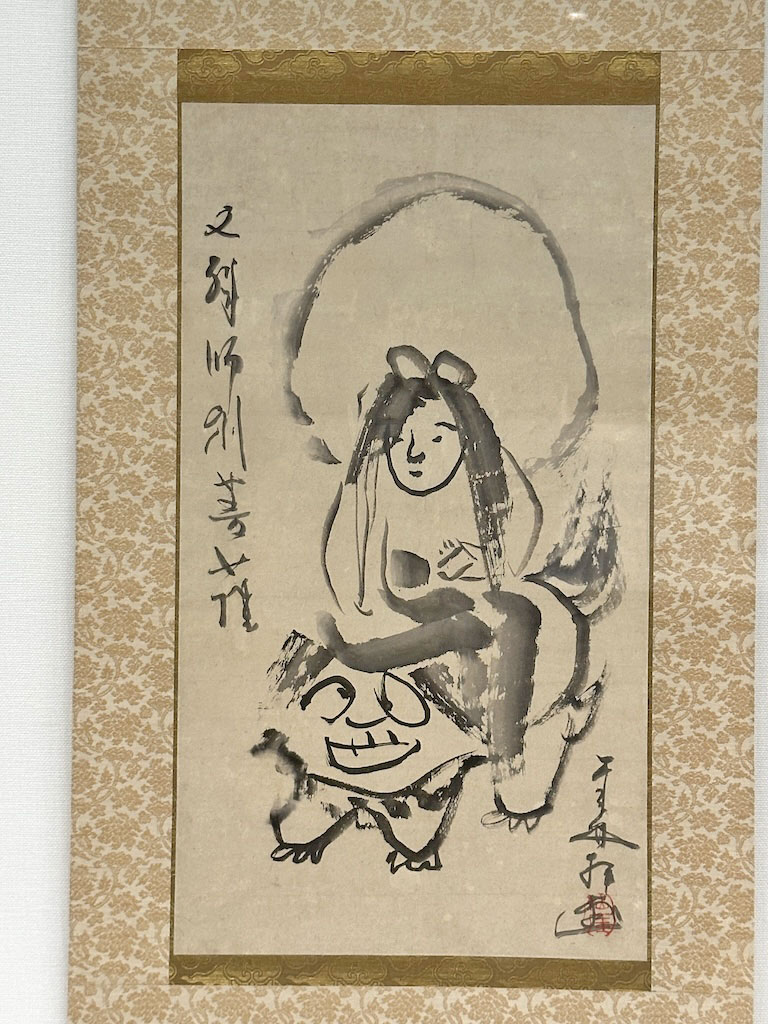

「文殊師利菩薩図」

「知恵とはいったいナニ?

知恵の文殊と言われてるのに、

私が乗ってる獅子、

ちょっとおバカさんに見えますよね。

どこ見てるのかわからないし。

ヘラヘラしているし。

でも見た目だけで判断してはだめですよ。

彼のおかげで私は雲海を渡り、

知恵をさずけに

遠くまで行けるのですから。

そもそも誰も論破できなかった

維摩居士さんと対等に論戦したので

私は頭がよいと評判になりましたが、

人と議論して勝つのが知恵ではないですよ。

言葉が強い者が勝つ、

みたいな風潮、ちょっと心配しています。」

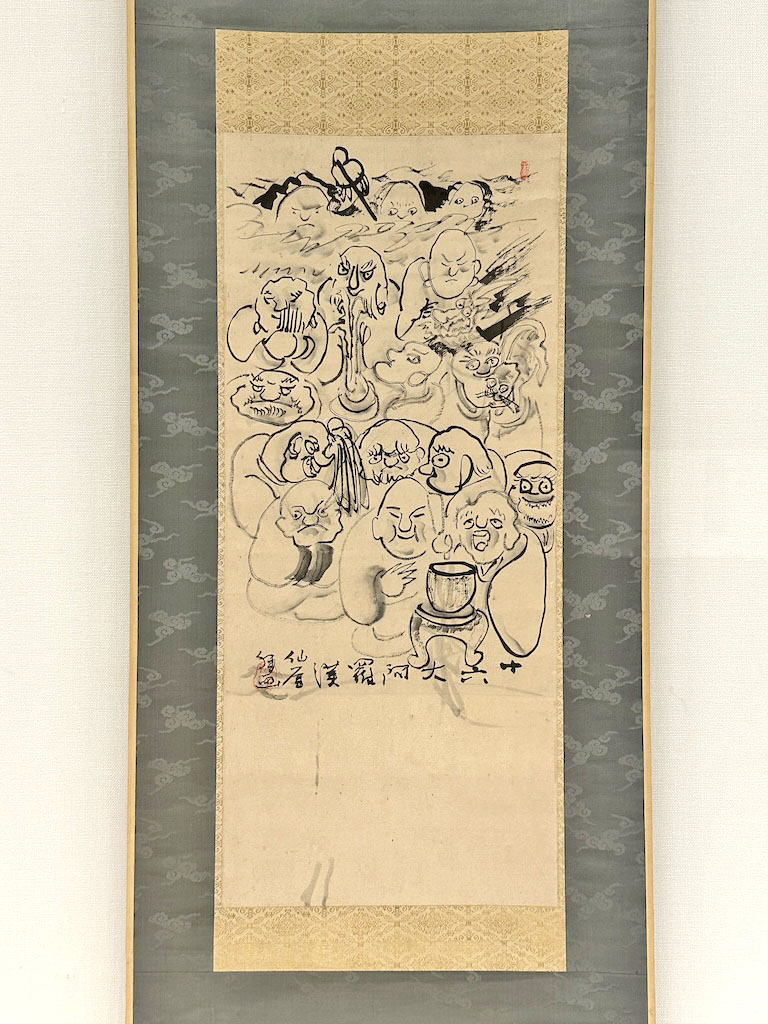

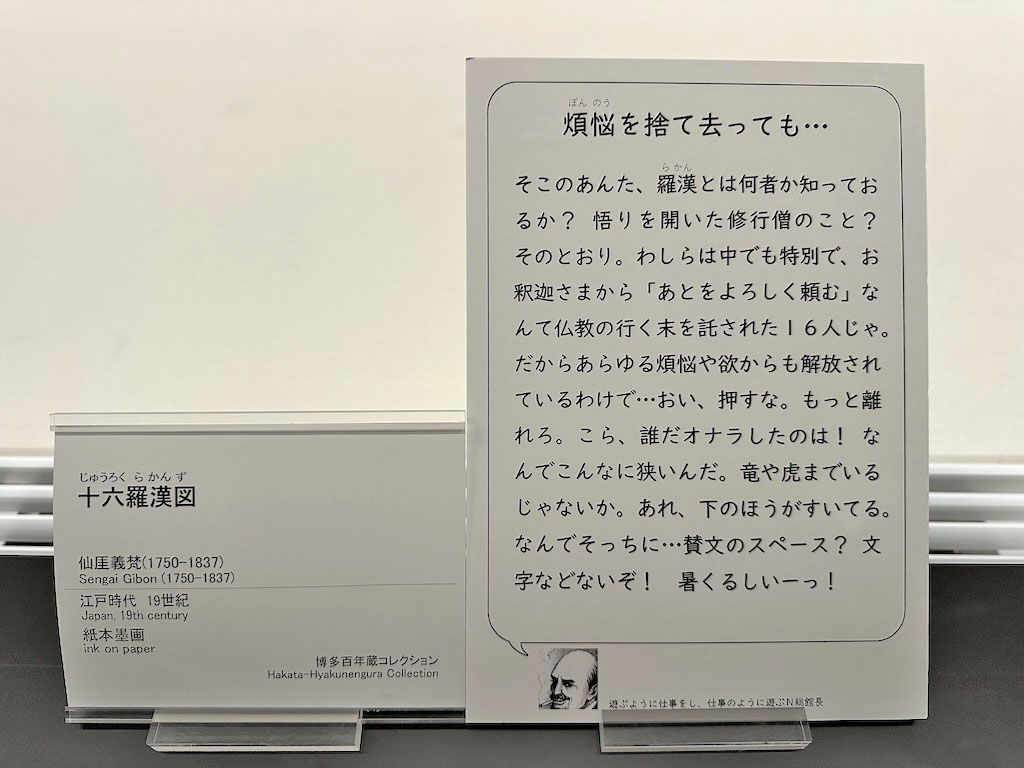

「十六羅漢図」

「煩悩を捨て去っても・・・

そこのあんた、

羅漢とは何者か知っておるか?

悟りを開いた修行僧のこと?

そのとおり。わしらは中でも特別で、

お釈迦さまから「あとをよろしく頼む」

なんて仏教の行く末を託された16人じゃ。

だからあらゆる煩悩や欲からも

解放されているわけで・・おい、押すな。

もっと離れろ。こら、誰だオナラしたのは!

なんでこんなに狭いんだ。

竜や虎までいるじゃないか。

あれ、下のほうがすいている。

なんでそっちに・・・賛文のスペース?

文字などないぞ!暑くるしーっ!」

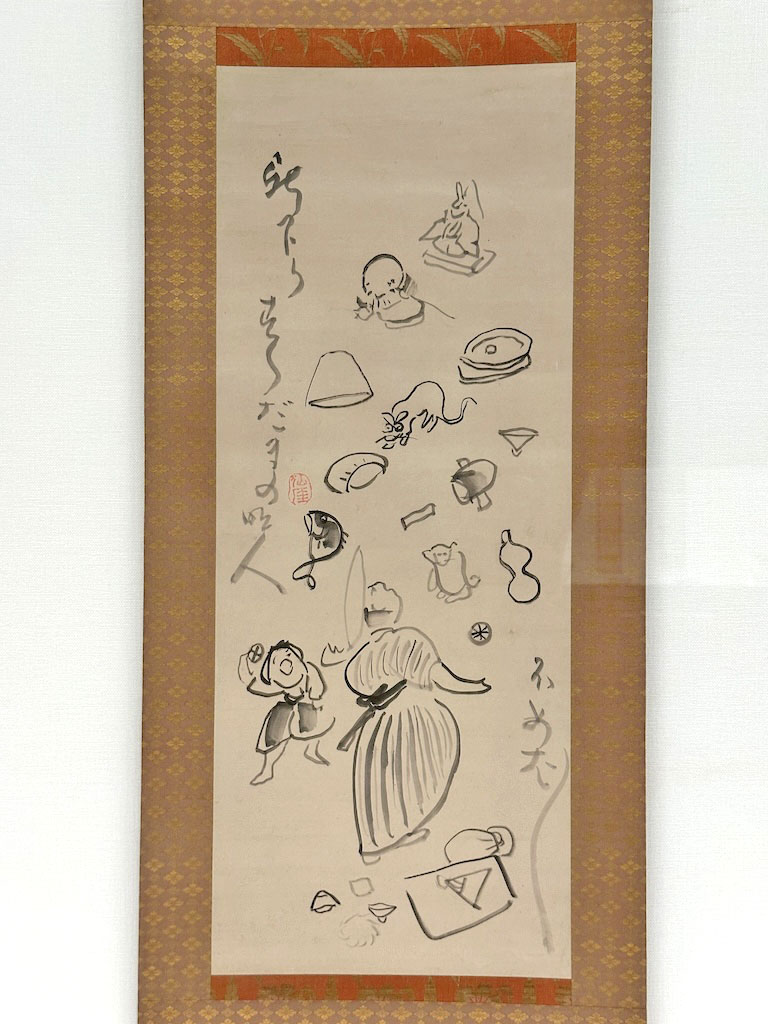

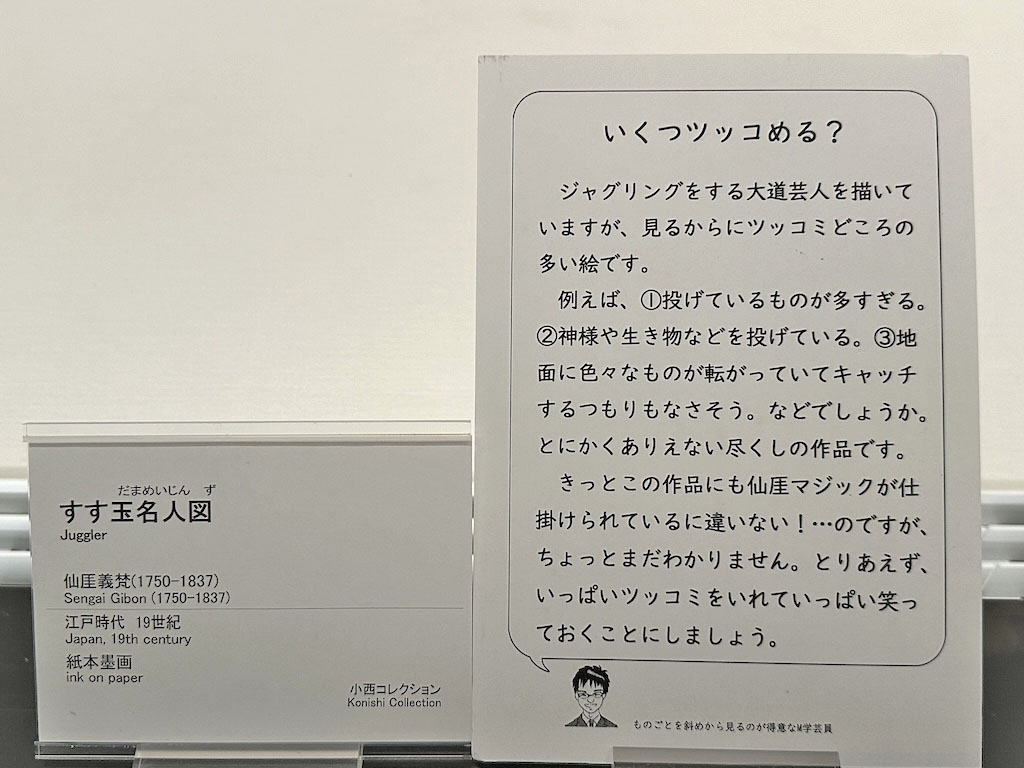

「すす玉名人図」

「いくつツッコめる?

ジャグリングをする

大道芸人を描いていますが、

見るからにツッコミどころの多い絵です。

例えば、

(1)投げているものが多すぎる。

(2)神様や生き物などを投げている。

(3)地面に色々なものが転がっていて

キャッチするつもりもなさそう。

などでしょうか。

とにかくありえない尽くしの作品です。

きっとこの作品にも仙厓マジックが

仕掛けられているに違いない!

・・・のですが、

ちょっとまだわかりません。

とりあえず、いっぱいツッコミをいれて

いっぱい笑っておくことにしましょう。」

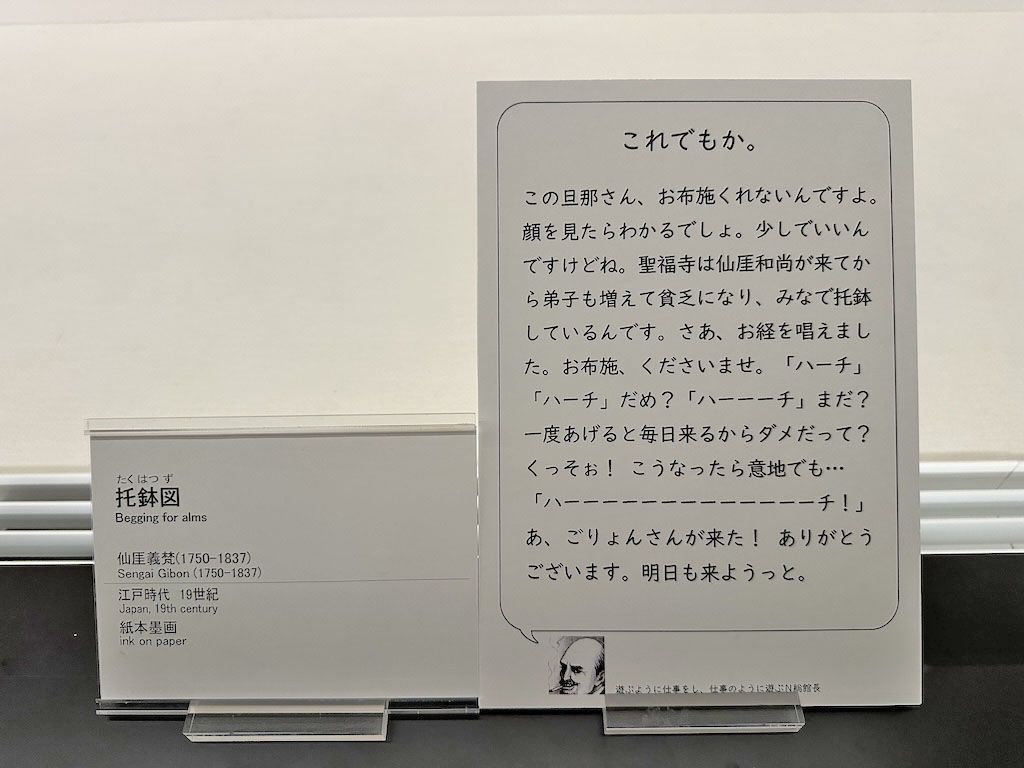

「托鉢図」

「これでもか。

この旦那さん、お布施くれないんですよ。

顔を見たらわかるでしょ。

少しでいいんですけどね。

聖福寺は仙厓和尚が来てから

弟子も増えて貧乏になり、

みんなで托鉢しているんです。

さあ、お経を唱えました。

お布施、くださいませ。

「ハーチ」「ハーチ」だめ?

「ハーーーチ」まだ?

一度あげると毎日来るからダメだって?

くっそぉ!こうなったら意地でも・・・

「ハーーーーーーーーーーーーーチ!」

あ、ごりょんさんが来た!

ありがとうございます。

明日も来ようっと。」

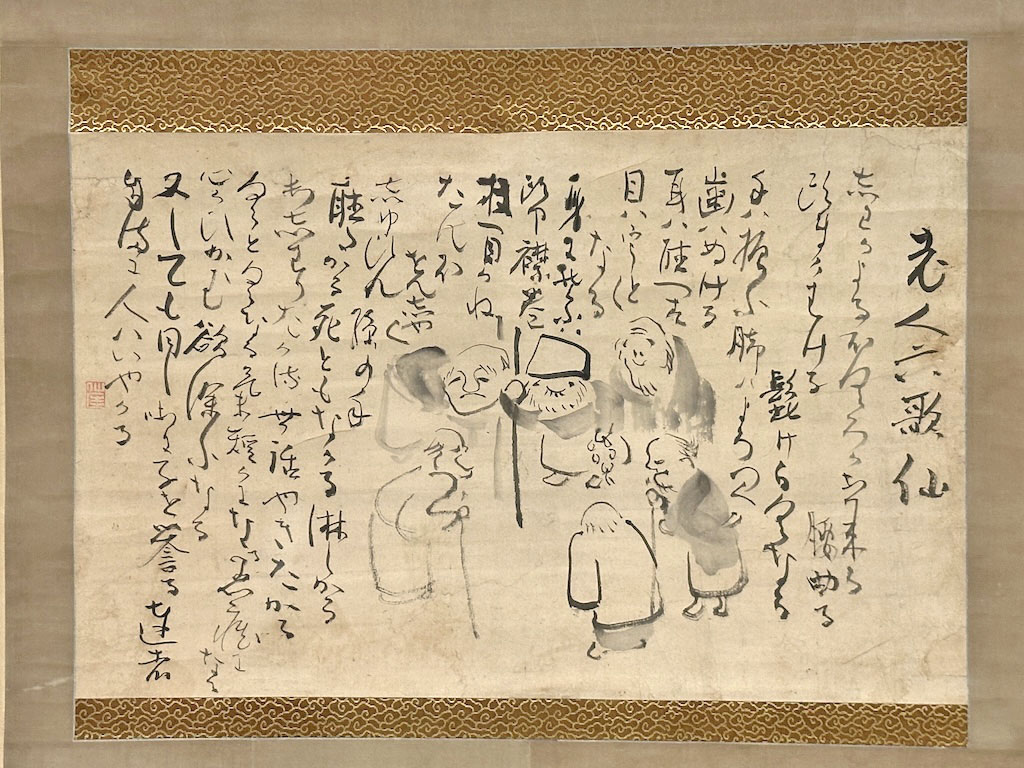

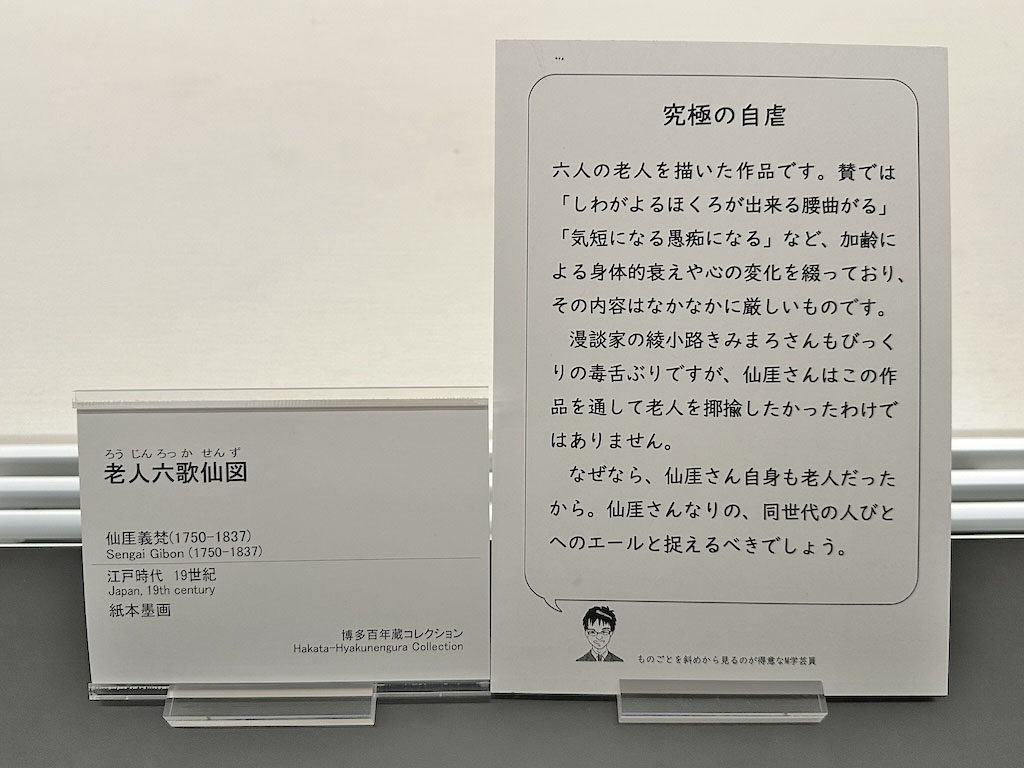

「老人六歌仙図」

「究極の自虐

「六人の老人を描いた作品です。

「しわがよるほくろが出来る腰曲がる」

「気短になる愚痴になる」など、

加齢による身体的衰えや

心の変化を綴っており、

その内容はなかなかに厳しいものです。

漫談家の綾小路きみまろさんも

びっくりの毒舌ぶりですが、

仙厓さんはこの作品を通して

老人を揶揄したかったわけではありません。

なぜなら、

仙厓さん自身も老人だったから。

仙厓さんなりの、

同世代の人びとへのエールと

捉えるべきでしょう。」

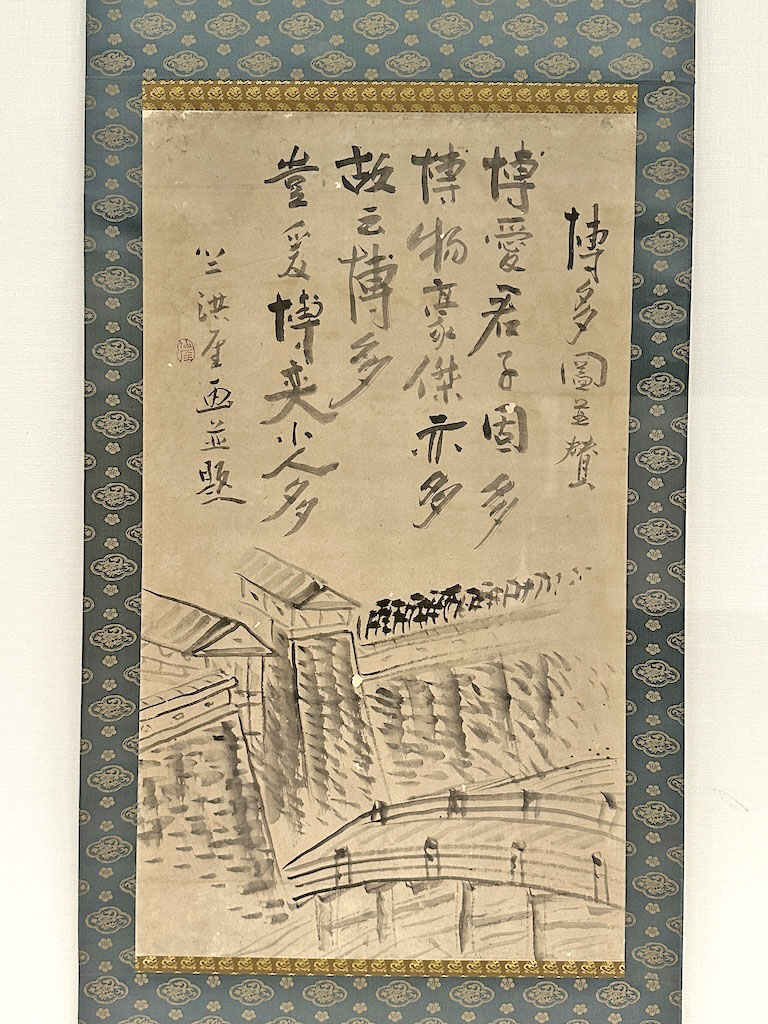

「博多図並賛」

「濠と石垣に囲まれた博多の様子を描く。

賛は博多の地名の由来について述べたもの。

「博愛君子や博物豪傑が多いから

博多と言うのであって博奕をする小人が

多いからではない」と仙厓らしい

愛のある皮肉がこもった内容である。」

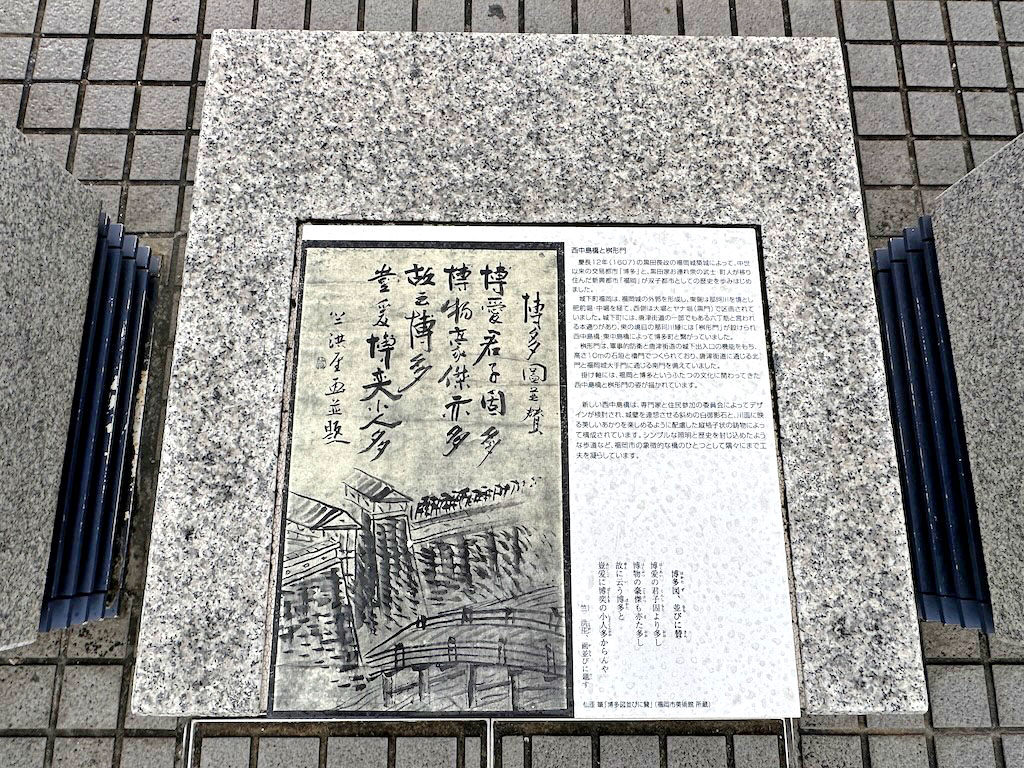

これを見て、

「あれは仙厓さんの絵だったのか〜!」

と思い出したのが

K氏に教えてもらったこちらの橋です。

西中島橋。

江戸時代ここには、

枡形門があったのですが、

その案内板には「博多図並賛」が

使われていました。

僕がまだ仙厓さんを知らない頃なので、

この時はただ、

「あ〜当時の絵があって良かった」

くらいにしか思っていませんでしたが、

仙厓展でようやくこの絵の「主」を

知ったというわけです。

やはり人は行動すれば、

その行動以上の感動に出会えますね!

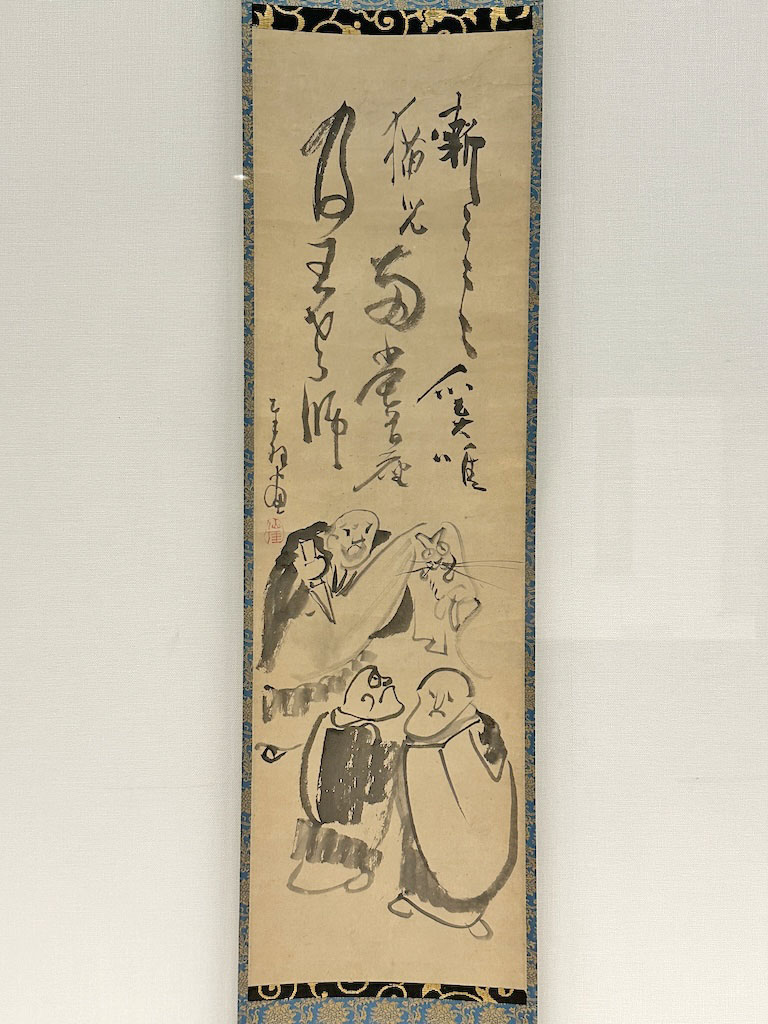

「南泉斬猫図」

「炎上系禅問答

「ネコについて気の利いたことを言え」

と言う南泉和尚の無茶ぶりに弟子が

即答できなかったために

ネコが斬られてしまう、

という逸話を元にした作品です。

このお題に対する仙厓さんの答えは、

「ネコだけでなく弟子や

南泉和尚も斬ってしまえ」というもの。

南泉和尚の過激さを

さらに上回る発言をかぶせることで、

スクラップアンドビルドを求める

禅の厳しさを示しています。

描かれた禅僧たちの

ユーモラスな姿とは裏腹に、

ぎょっとするくらいの

毒を含んだ作品でもあるのです。」

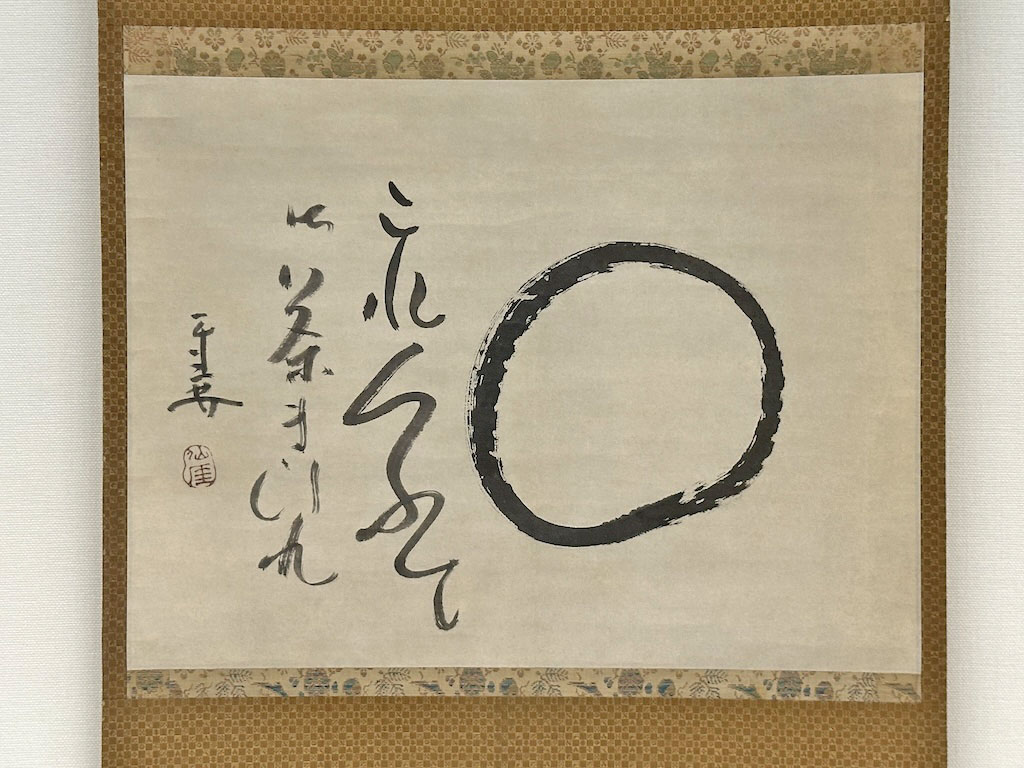

「演奏図」

「大きく円を描き、

「これでも食べてお茶をどづぞ」

と文を添える。

おいしそうなお菓子に

見えなくもないが、

円は古来悟りの象徴でもあった。

「仙厓さんの悟りを食べろだなんて」

と人々は面くらい、

そして笑ったことだろう。」

出口へ。

外に出て、大濠公園を撮影。

美術館を入場券の構図を真似て撮影。

大体同じ?

ちょっと右寄りすぎだった?(笑)

まあ、OKでしょう!

仙厓さんのライバル(笑)

キティちゃんと一緒に。

最後は美術館のシンボル?

うさぎさんのオブジェにご挨拶。

「那国王の教室」のお陰で、

超充実した仙厓展を

体感できたのは間違いないところ・・

主催のK氏及び、

教室の画像を提供していただいたP氏に

心からの感謝を捧げ、

仙厓展の結びとします。