志摩歴史資料館・野村望東尼伝・4

大楽寺のお墓

志摩歴史資料館で知った事ですが、

野村望東尼の墓は二つあります。

一つは故郷である福岡市明光寺の

夫の墓の傍に建つお墓で、

もう一つは望東尼終焉の地、

山口県防府市、大楽寺のお墓です。

その大楽寺をGoogleマップで調べると、

何と夏目雅子の墓があったのです!

多分、僕たち世代には、

超有名な女優さんですが、

若い人は多分知らないでしょう(笑)

野村望東尼に関連した旧跡とともに、

「夏目雅子の墓」とあります。

望東尼が生涯関わり続けた

高杉晋作が亡くなったのは、

数え年29歳、満年齢だと27歳で、

その晋作さんと同じ

27歳で亡くなったのが、

女優、夏目雅子・・・

強引な関連付けですが、

以前から行ってみたいと思っていた

毛利氏庭園や毛利氏博物館など、

防府市への引き寄せに

なっているのかも知れません(笑)

姫島の夏

冬、春と巡って次は夏。

以下、案内を抜粋していきます。

「5月には般若心経血書を

亡くなった志士の遺族へと

届けさせた望東尼でしたが、

その後は夏の暑さのせいか

体調がすぐれず、

7月中には病となり

寝込んでしまいました。」

「実のところ望東尼の日記は、

3月中に途絶えていて、

その後は歌も残っていませんが、

この夏の間の消息については、

望東尼が家族などにあてた手紙などで

うかがい知ることができます。」

「気になる外の情勢」

「6月7日に第二次長州征討が始まると、

姫島からも18〜9人の

水夫の派遣がありました。

彼らが島の家族へ送ってきた手紙によると、

戦況は長州軍に有利であるとのこと。

その影に、かつて平尾山荘に匿っていた

高杉晋作の活躍があるのを

望東尼は知ってか、知らずや・・・

いずれにせよ、ホッと胸を

なでおろしたことでしょう。」

「夏の病」

「熱も下がらず、足もともおぼつかず・・

といった状態が続き、

蚊帳の上げ下げもつらい様子でした。

見舞いの団子も喉を通らず、

医者に診てもらうも病状は回復する

様子はありませんでした。

ところがある時、百合根を食べたところ、

意外にも病は快方に向かいました。

百合根は、漢方では「びゃくこう」といい、

熱を抑えて肺を潤し、

滋養強壮になるとのことで、

案外とそれが効いたのかもしれません。」

姫島の秋

望東尼さんの一年に満たない、

姫島での生活は、

「秋」がラストになります。

「9月になり、

朝夕の風が涼しくなってくると、

望東尼の病状もだいぶ回復してきました。

体調が良くなってくれば、

執筆活動への意欲も湧いてきます。

望東尼は、自分のこれまでの経緯や

思いを大切な家族へ遺すために、

改めて日記の清書などに励みました。」

「望東尼は、日記の清書を行うために、

家族には、雁皮紙と筆50本ほどを

送ってくれるよう頼んでいます。

望東尼がいうように、

書き物をするには、「囚中」も悪くない

環境だったのかもしれません。」

名を残した(悪でも善でも)人は、

獄中で執筆したりして、

その後の活躍に繋げています。

ヒトラーも獄中で、

「我が闘争」を書いていますし・・

獄中生活後、

望東尼さんのその後の人生は、

短かったものの

どこにいようが、どんな環境であろうが、

己の信じることをやり続ける事が、

ある意味幸せに繋がるんだろうな〜

なんて思います。

「望東尼救出作戦 計画編」

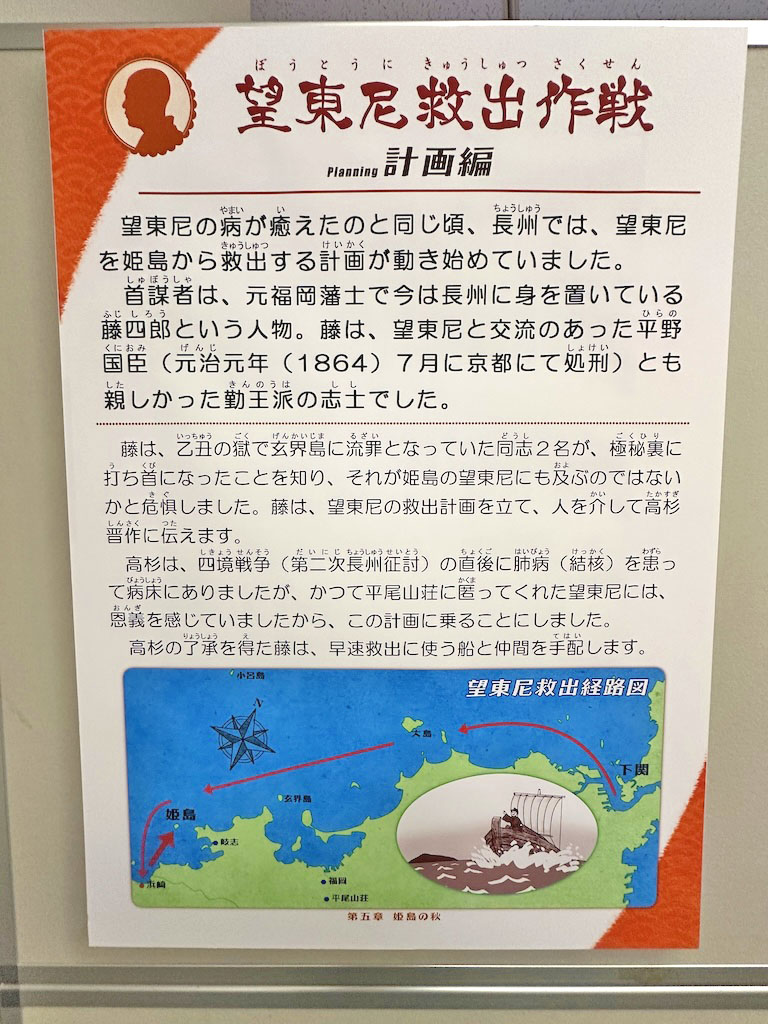

「望東尼の病が癒えたのと同じ頃、

長州では、望東尼を姫島から

救出する計画が動き始めていました。

首謀者は、元福岡藩士で

今は長州に身を置いている

藤四郎という人物。

藤は、望東尼と交流のあった平野国臣

(元治元年(1864)7月に

京都にて処刑)とも

親しかった勤王派の志士でした。」

「藤は、乙丑の獄で玄海島に

流罪となっていた同志2名が、

極秘裏に打ち首になったことを知り、

それが姫島の望東尼にも

及ぶのではないかと危惧しました。

藤は、望東尼の救出計画を立て、

人を介して高杉晋作に伝えます。

高杉は、

四境戦争(第二次長州征討)の直後、

肺病(結核)を患って病床にありましたが、

かつて平尾山荘に匿ってくれた望東尼には、

恩義を感じていましたから、

この計画に乗ることにしました。

高杉の了承を得た藤は、早速救出に使う船と

仲間を手配します。」

「望東尼救出作戦 実後編」

「慶應2年(1866)9月10日、

下関を発った救出隊の早船は、

対馬藩の飛び地であった浜崎

(佐賀県唐津市浜玉町)に一旦上陸して、

ここで5日ほど風待ちをします。

おそらくは、

その間に望東尼救出のための綿密な

打ち合わせをしていたのかもしれません。」

「救出の実行メンバーは、

元福岡藩士の藤四郎と小藤四郎、

元対馬藩の多田荘蔵と吉野応四郎、

長州藩の泉三津蔵、

そして博多商人の

権藤幸助という6名の志士です。

上陸した6名は、手筈通り

獄舎のある集落の西方へ向かいます。

途中、道が二股に分かれていて、

小藤ら3人は望東尼がいる獄舎の方へ、

藤ら2人は島定番の役宅へ行き、

1人は道に残って合図を待ちました。

藤四郎が

島役人の注意を引き付けている間に、

小藤らが望東尼を

助け出そうという計略ですが、

果たして・・・」

「望東尼救出作戦 脱出編」

「直接救出する3名は、

出会った島民に

獄舎の場所を問ただしながらも

道を急ぎ増田。

獄舎に到着すると、

望東尼が怪しむ間もなく、

建設途中の須田卯吉宅から拾ってきた

掛矢(大型の木製ハンマー)で

錠前を叩き壊します。

「小藤らは、望東尼を外に

連れ出そうとしますが、

望東尼は、長い獄舎生活で

すっかり脚が萎えていました。

志士たちは、立つのも困難だった

望東尼を両脇から支え、

船へ急ぎますが、

途中で森みきと鉢合わせになりました。

驚いた森みきは、

下の畑に飛び降りますが、

その姿を見かけた望東尼は、

「おみきさん、

私はこれから遠い所へ行くよ」

と声をかけました。

役人の足止めに成功した

藤四郎らと合流した一行は、

望東尼と共に船に乗り込んで出帆し、

無事に姫島を離れました。

血の一滴も流れなかった

見事な救出劇でした。」

「望東尼の脱出ルート」

その後の望東尼

救出成功ということは、

役人は見張り失敗ということ(汗)

その後の処分がどうなったのか、

役人側の消息も気になりますが、

ここの主役は望東尼さん、

先に進みます。

ここから最終章に入ります。

「高杉晋作との再会」

「望東尼の救出に成功した

藤四郎らの一行は、

翌17日の夜に下関に到着。

船は、勤王派のスポンサーであった

荷受け問屋の白石正一郎邸の浜門に

横づけされました。

長州に着いたなら、

すぐにでも高杉と再会したいと

願った望東尼でしたが、

体調を崩していたため、

そのまま白石邸に

逗留することとなりました。

翌月になり、

ようやく療養中の高杉との

再会が叶いましたが、

高杉の病状は、

すでに重篤に悪化しており、

望東尼は、

そんな高杉に療養先に移って、

看病することにしました。

看病には、

高杉の愛妾「うの」と共にあたりましたが、

後にうのは

「高杉は自分にとっての

「命の親様」である望東尼のために

部屋をしつらえ、何の不足もないようにした。

私は当時22、3歳であったが、

望東尼を母親のように慕い、

尼の指示に従って彼を看病した」と

語っています。」

ここで文中にある

「白石正一郎」関連の史跡を一つ・・

こちらは以前参拝した

下関市大歳神社の鳥居で、

文久二年(1862)、

白石正一郎が寄進しています。

文久二年といえば、

勤王思想目覚めた望東尼さんが、

獄中の平野国臣に

励ましの和歌を贈った年ですね。

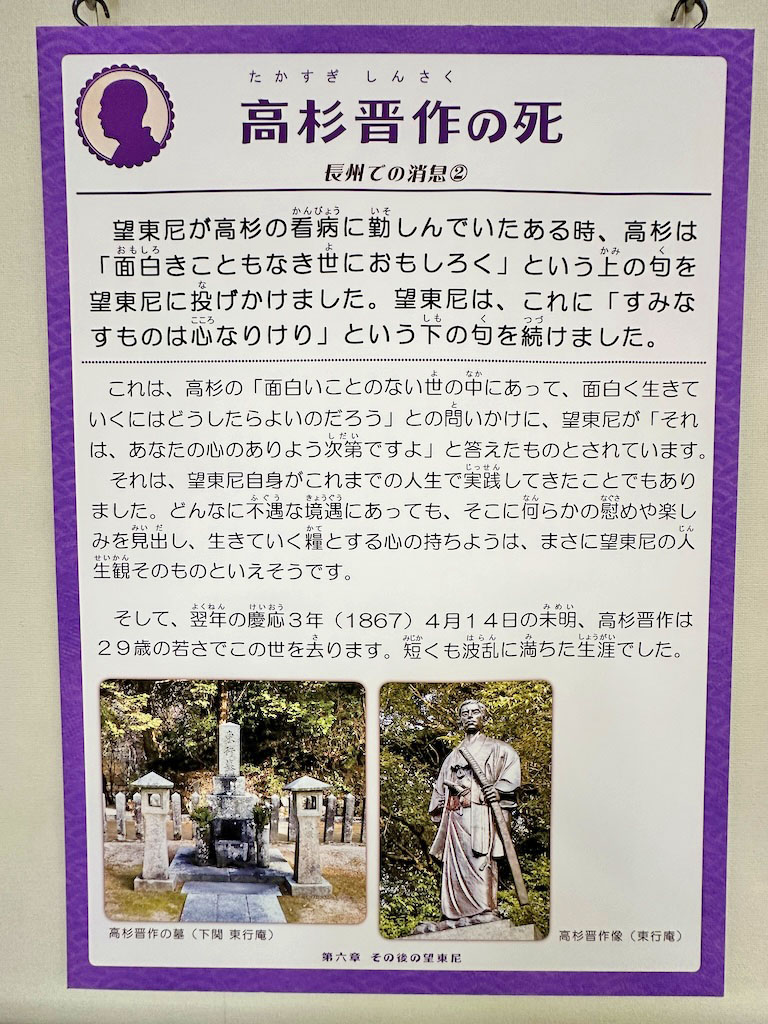

「高杉晋作の死」

「望東尼が高杉の看病に

勤しんでいたある時、

高杉は

「面白きこともなき世におもしろく」

という上の句を望東尼に投げかけました。

望東尼は、これに

「すみなすものは心なりけり」という

下の句を続けました。

これは、高杉の

「面白いことのない世の中にあって、

面白く生きていくには

どうしたらよいのだろう」

との問いかけに、

望東尼が

「それは、あなたの心の

ありよう次第ですよ」

と答えたものとされています。

それは、

望東尼自身がこれまでの人生で

実践してきたことでもありました。

どんな不遇な境遇にあっても、

そこに何らかの慰めや楽しみを見出し、

生きていく糧とする心の持ちようは、

まさに望東尼の

人生そのものといえそうです。

そして、翌年の慶應3年(1867)

4月14日の未明、

高杉晋作は29歳の若さで

この世を去ります。

短くも波乱に満ちた生涯でした。」

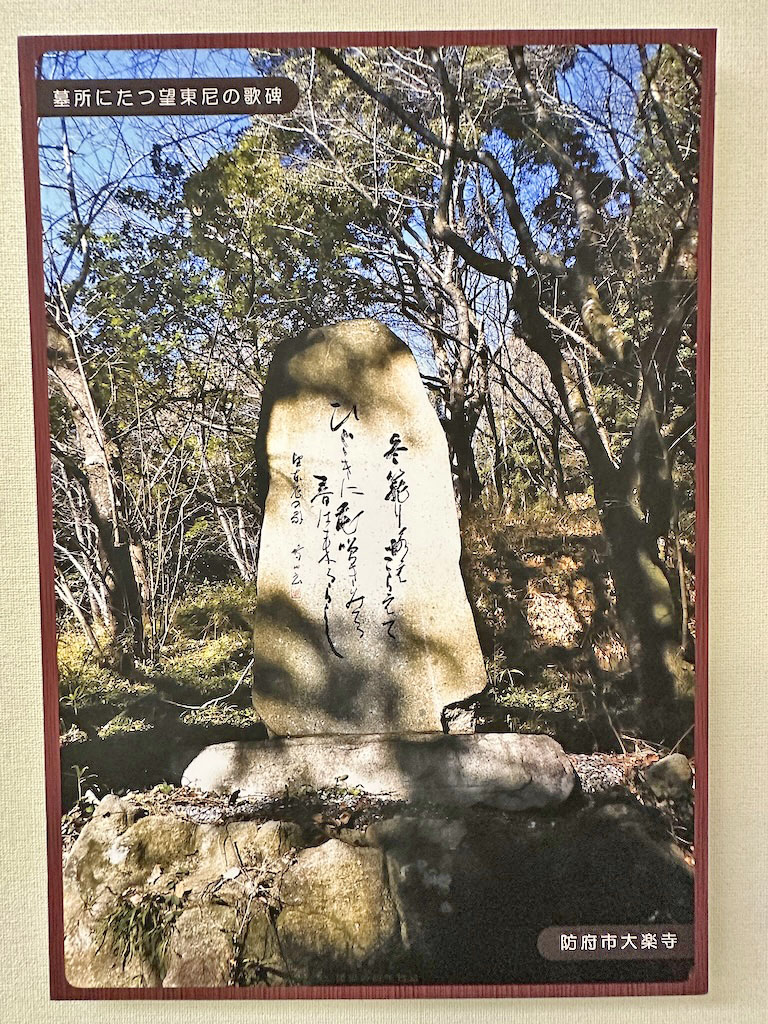

「冬ごもりこらへこらへて一時に

花咲きみてる春は来るらし」

「冬の厳しい寒さをこらえに堪えた後に、

花が一斉咲き満ちる春は来るらしい・・・

望東尼の生涯で、最後となったこの歌は、

あたかも翌年に迎える

明治という新時代の到来を

予見していたかのようです。」

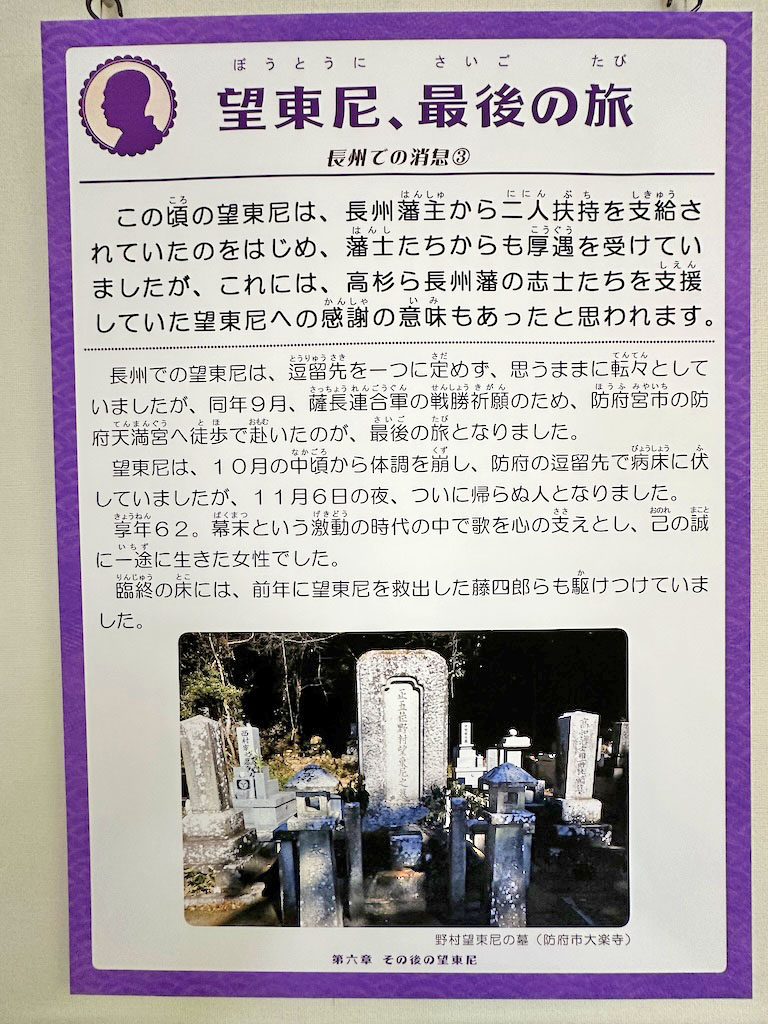

「望東尼、最後の旅」

「この頃の望東尼は、

長州藩主から二人扶持を

支給されていたのをはじめ、

藩士たちからも

厚遇を受けていましたが、

これには、

高杉ら長州藩の志士たちを支援していた

望東尼への感謝の意味も

あったと思われます。

長州での望東尼は、

逗留先を一つに定めず、

思うままに転々としていましたが、

同年9月、

薩長連合軍の戦勝祈願のため、

防府宮市の防府天満宮へ

徒歩で赴いたのが、

最後の旅人なりました。

望東尼は、

10月の中頃から体調を崩し、

防府の逗留先で病床に伏していましたが、

11月6日の夜、

ついに帰らぬ人となりました。

享年62。

幕末という激動の時代の中で

歌を心の支えとし、

己の誠に一途に生きた女性でした。

臨終の床には、

前年に望東尼を救出した

藤四郎らも駆けつけていました。」

姫島から救出されて約1年、

高杉晋作の死から約半年、

望東尼は自分の役目を終えた事に、

安堵して静かにこの世を去ったのかも

知れません・・・

墓所にたつ望東尼の歌碑。

刻まれているのは、

先ほどの「冬ごもり・・」の句。

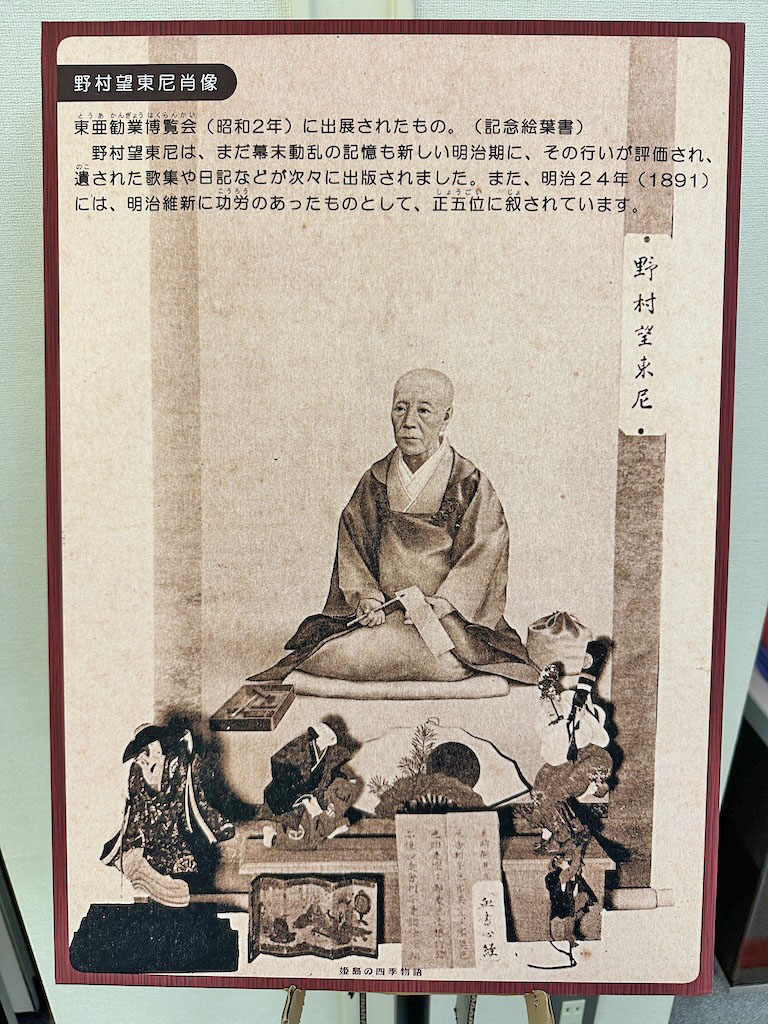

野村望東尼肖像。

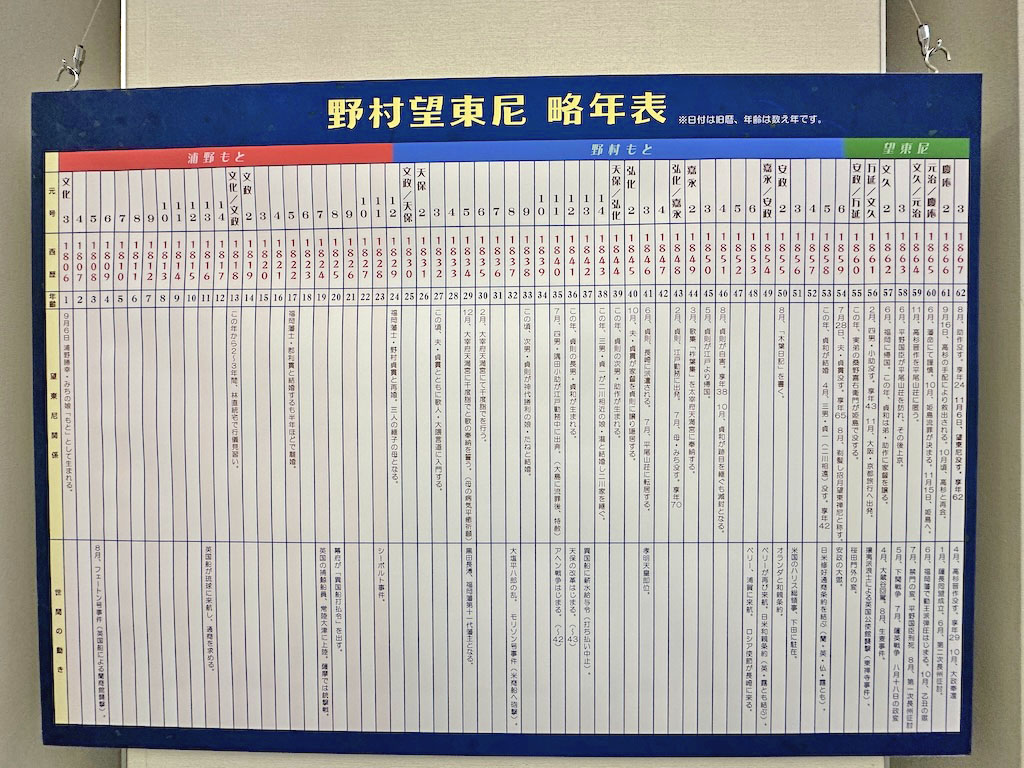

略年表。

パッと見て、

隠居後、55歳から

62歳までの欄の内容が、

それ以前よりも

かなり密集していますね!

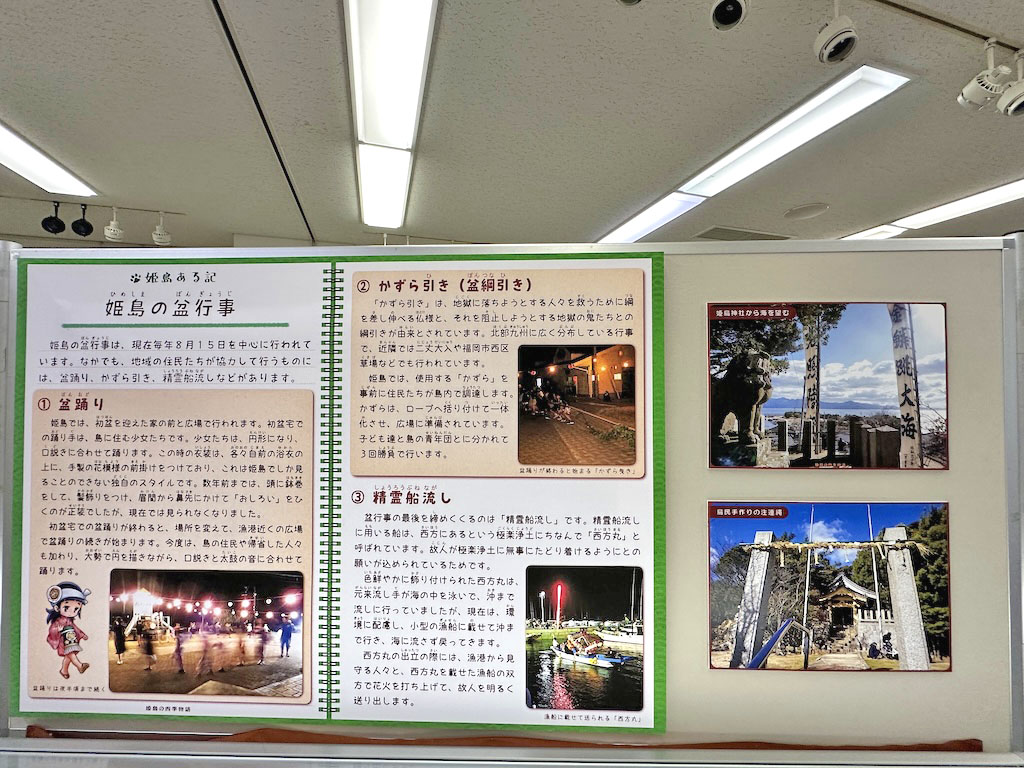

姫島の盆行事。

姫島のお祭り。

結び

野村望東尼伝、

こんなに中身が濃いとは

正直ビックリでした。

妻は、ほぼ忘れているでしょうが(笑)

姫島にも行ってみたいし、

防府市でも

望東尼さん関連の史跡巡り、

やってみたいものです。

こんな素晴らしい企画をしてくださった

志摩歴史資料館様に敬意と感謝を込め、

結びとします。