須磨寺(神戸市)・宝物館

そこはかとなき優しさ

須磨寺の宝物館でいただいた資料、

僕にとって実に優しいものでした!

その理由は、

一文字が6ミリ大と、

類を見ない程の大きさで、

文字間隔も広く、

老眼鏡なしでも楽々読めるからで、

老眼と無縁の妻には、

この感動の共有は出来ないかな?(笑)

以下、

表裏に印刷された資料の

抜粋・超訳です。

「須磨寺は一の谷合戦で、

源義経の本陣であったと伝えられる。

源氏方の武将、熊谷直実が

船に逃げ遅れた平敦盛を

一騎討ちで倒し顔を見たところ

自分の息子と同じ年頃、

「殺すに忍びない・・・」

直実の心は動かされます。

しかし、

味方の軍勢が背後に迫り、

もやは命を助けることは叶わず、

「直実が手にかけて、

後のご供養をお約束します」

と泣きながら刀を執りました。

討ち取った首を鎧で包もうとすると

その腰に一本の笛が

挿してあるのに気づきます。

思えば今朝方、平家の陣から

笛の綺麗な音色が聞こえてきて、

源氏の武将は皆感動しました。

その笛を見た時、

「あぁ、まさに

あの笛を吹いておられた方は

この方だったのか。

戦に笛をお持ちとは、

なんと心の優しいお方であろう」

と直実の心は

いっそう締め付けられました。

平家物語で一番涙を誘う

哀話である「敦盛最期」は、

その後、日本人の心に深く染み入り、

語り継がれてきました。

敦盛の愛情していた笛は

「青葉の笛」と呼ばれ、

今も須磨寺宝物館に展示されております。

松尾芭蕉や与謝蕪村、正岡子規などの

歌人も当寺を訪れ、歌を詠んでいます。」

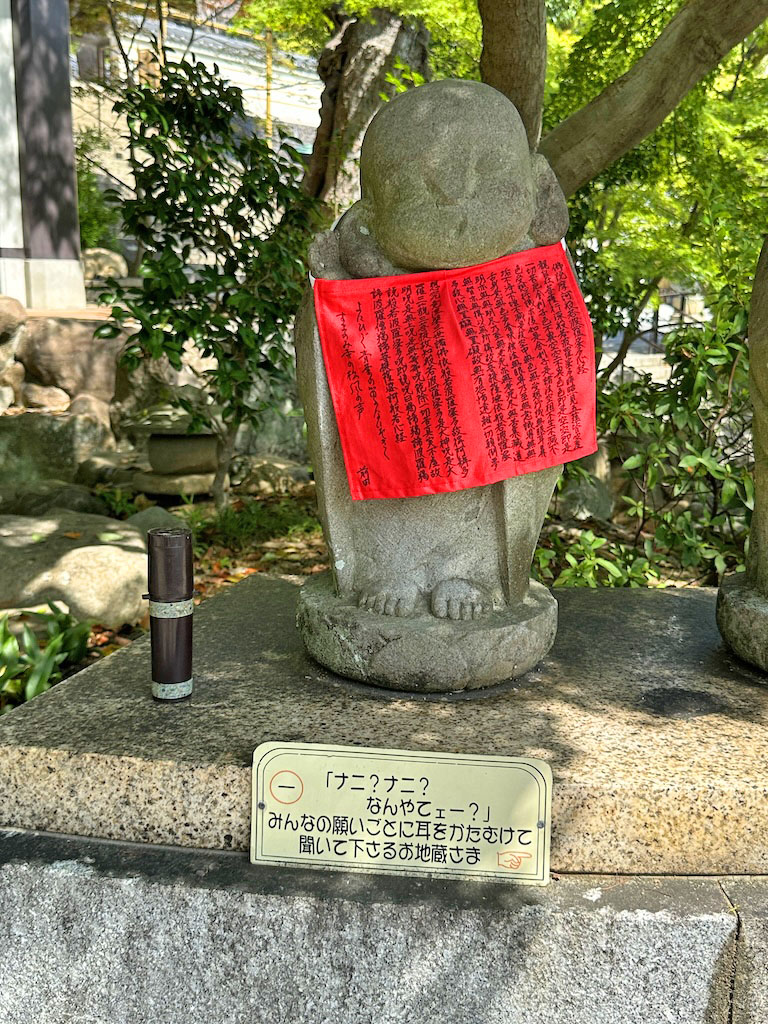

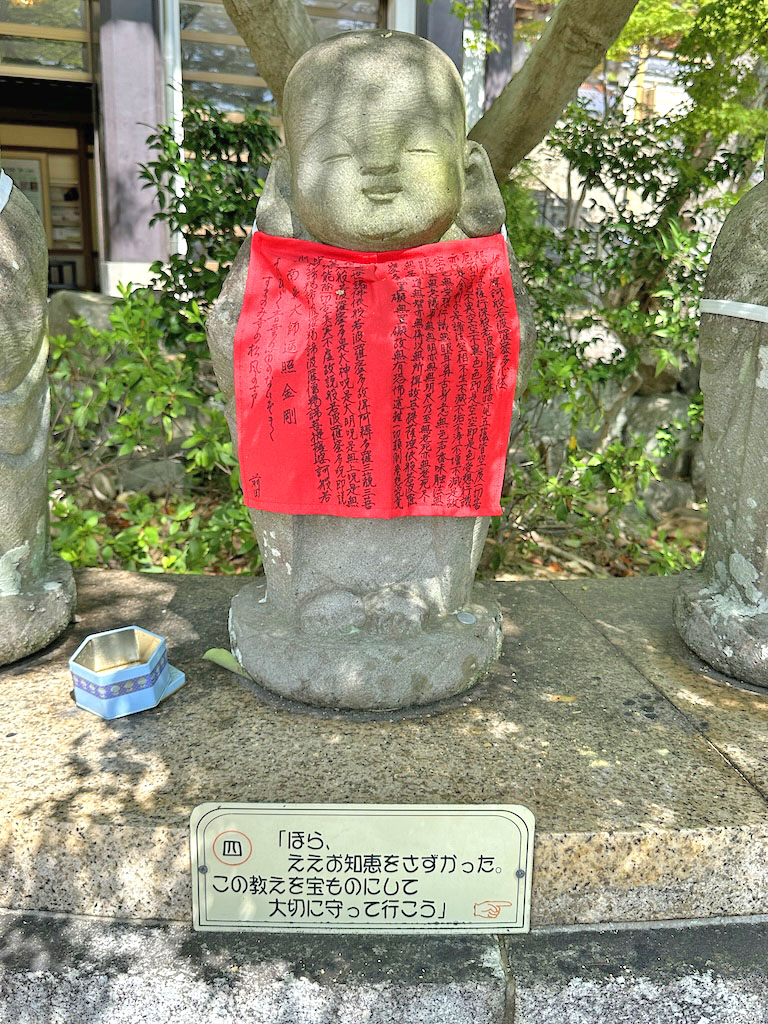

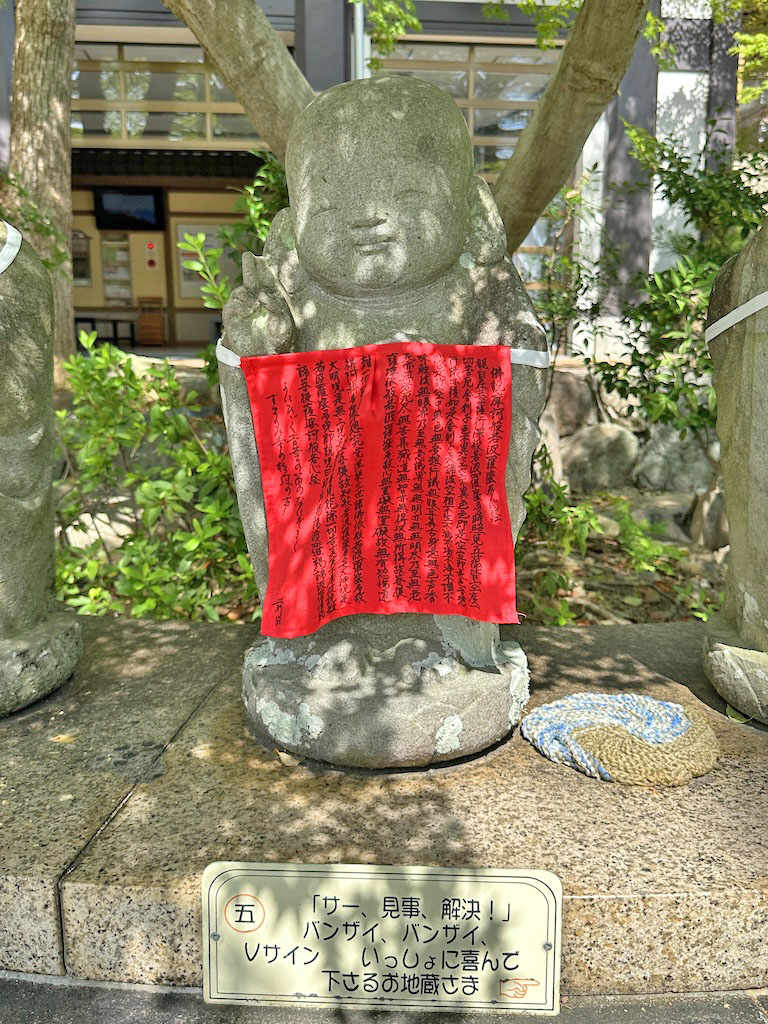

わらべじぞう

須磨寺の優しさは、

文字の大きさだけじゃありません。

優しさは、

境内のそこかしこにまぶされています。

宝物館前のわらべじそう。

この六地蔵、表情といい、

キャプションといい、

実に癒されるのですよ〜!

「ナニ?ナニ?

なんやてェー?」

「みんなの願いごとに

耳をかたむけて

聞いて下さるお地蔵さま」

「フーム、サテ、

どないしたらええのやろ?」

いっしょになって考えて下さる

お地蔵さま」

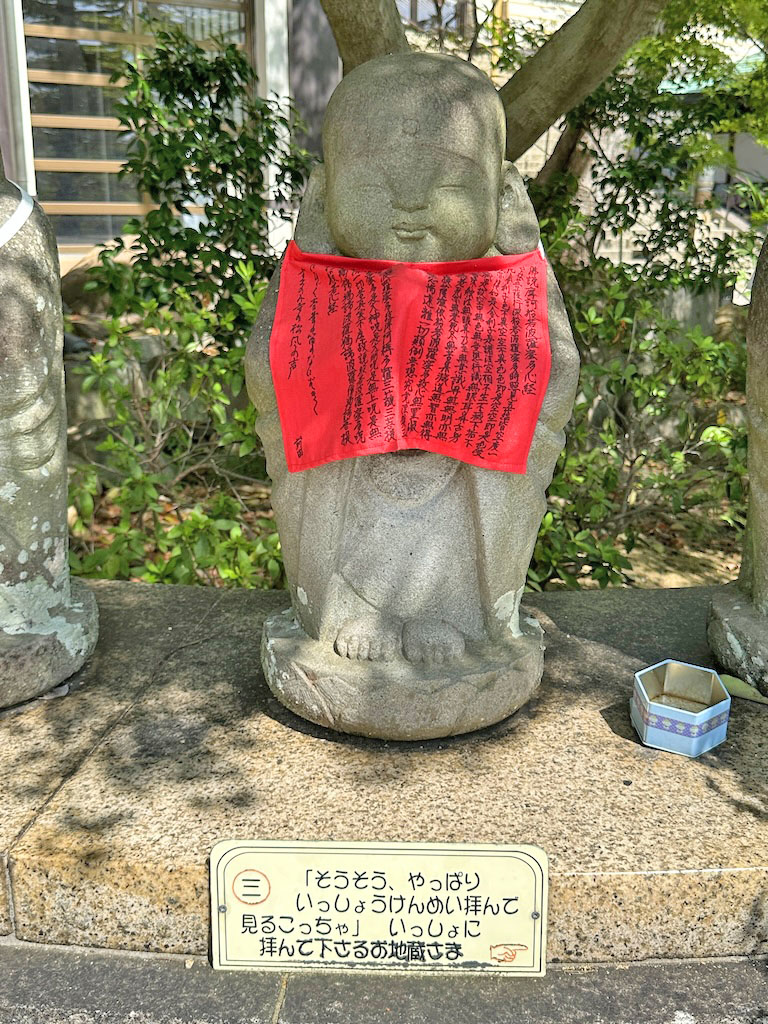

「そうそう、やっぱり

いっしょうけんめい拝んで

見るこっちゃ」

いっしょに拝んで下さるお地蔵さま」

「ほら、

ええお知恵をさずかった。

この教えを宝ものにして

大切に守って行こう」

「サー、見事、解決!」

「バンザイ、バンザイ、

Vサイン いっしょに喜んで

下さるお地蔵さま」

Vサイン、見えてますね!

「ヤレヤレ、一つかたづいた」

「胸の荷をおろして

ノビをするお地蔵さま

本当にご苦労さまでした。」合掌

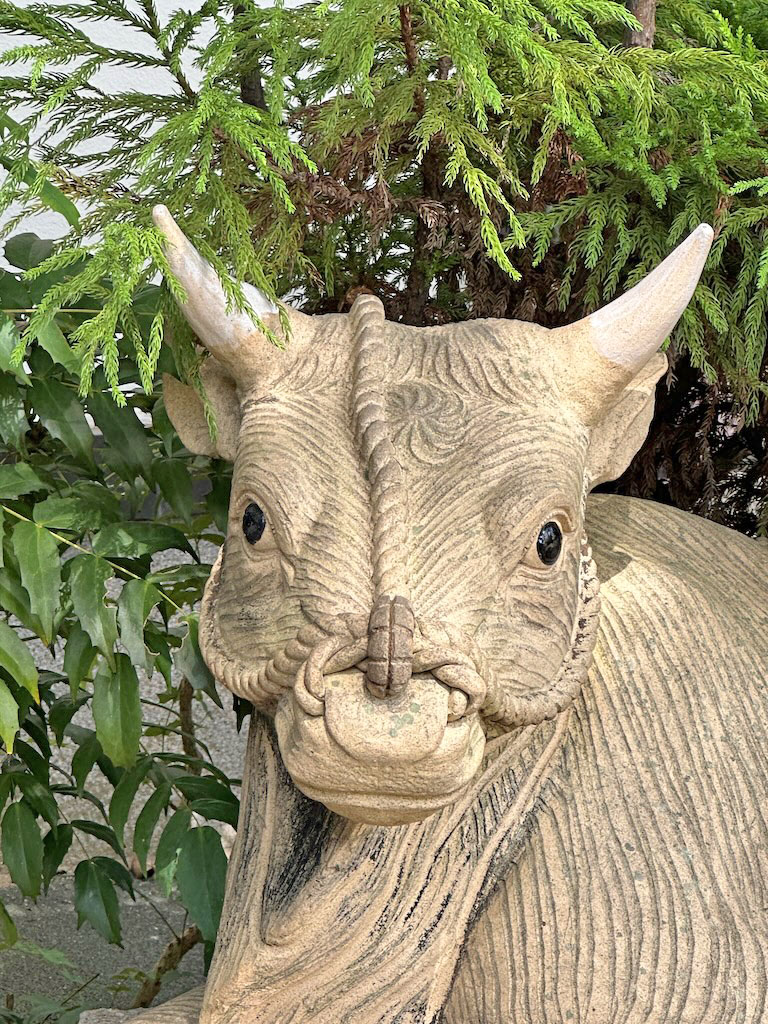

そして、

お地蔵さまで笑顔になった後、

もう一つの癒しが・・・

宝物館横の牛像。

僕たち好みで、

優しさが滲み溢れていますね!

宝物館内覧

猛暑の中から冷房が効きまくった館内へ。

宝物殿拝観は無料で、

撮影もOKという、

ここでも須磨寺さんの

「そこはかとなき優しさ」は

僕たちに感動を与えてくれます。

入口左側の人形。

右から「笛吹敦盛」、

「乙女文楽風人形 熊谷直実」

「乙女文楽風人形 平敦盛」、

「山辺人形 敦盛」。

入る前から、

敦盛さんと直実さんの

てんこ盛りです(笑)

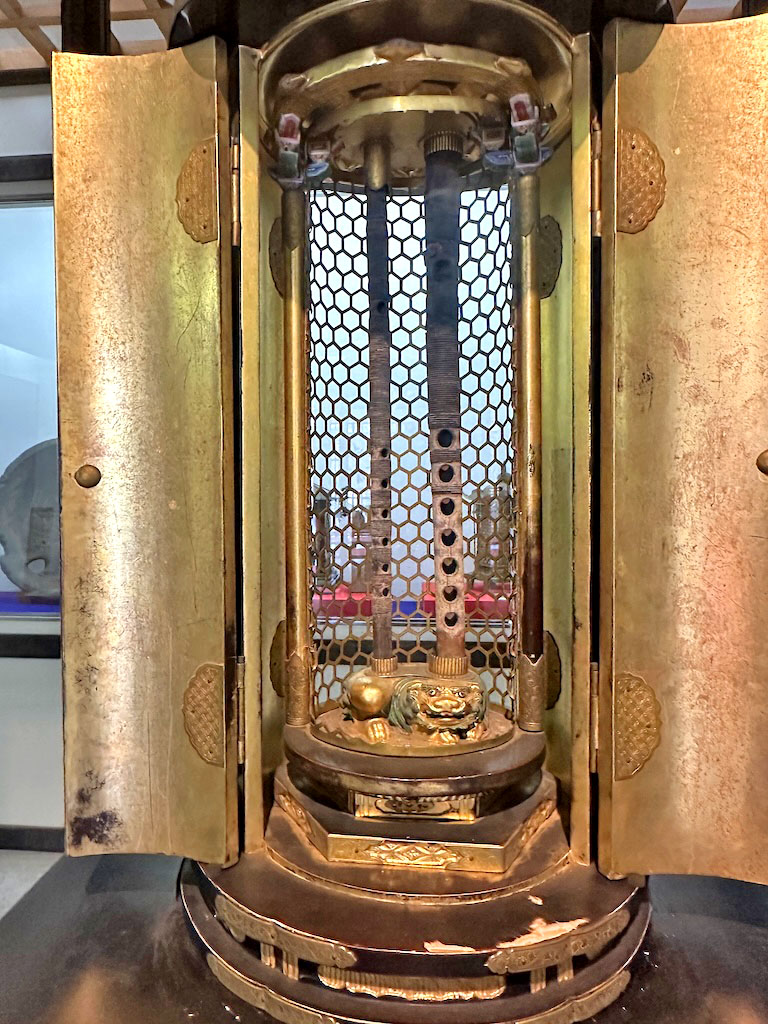

宝物館正面。

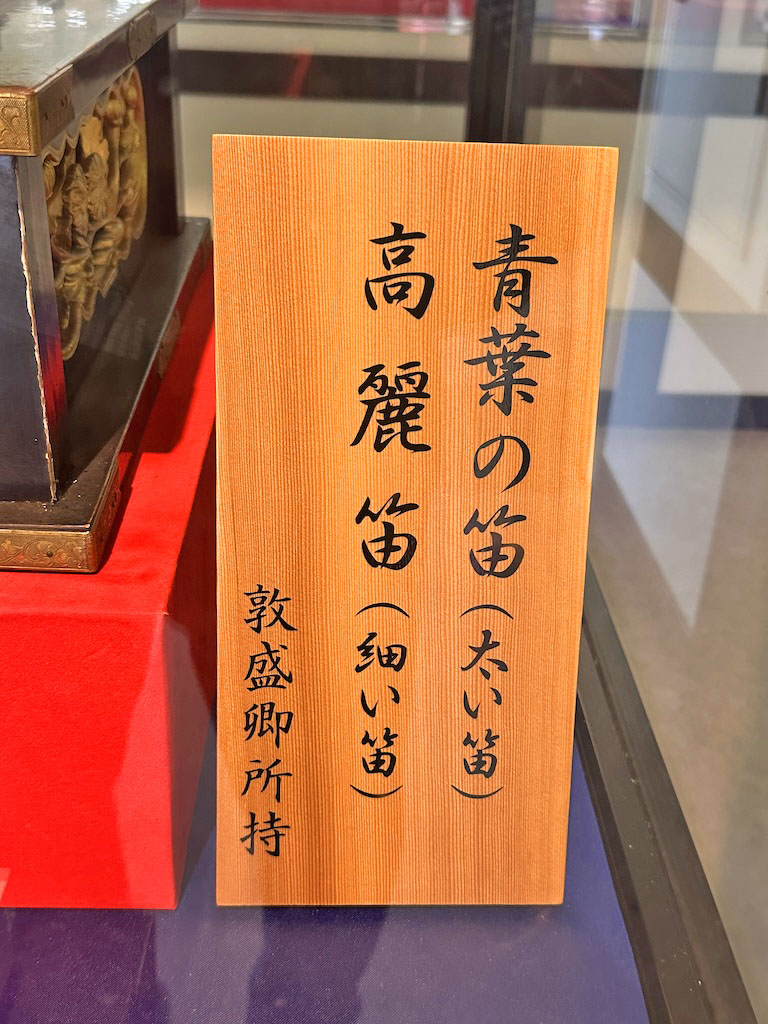

青葉の笛が真ん中に鎮座し、

その周囲にお寺ゆかりの

展示があります。

手前に冒頭の資料が置かれた青葉の笛。

「青葉の笛(太い笛)

高麗笛(細い笛)

敦盛卿所持」

敦盛さん、

2種類の笛をお持ちだったのかな?

青葉の笛(右側)、

ついに拝見することができました!

笛の台座は獅子でしょうか、

大切にされている感が、

半端ありません。

これを見て妻曰く

「この笛、なんか太いね〜

音出すのも指とか動かすのも

大変そうじゃない?」

なんだか、

妻には感傷に浸るよりも現実問題が、

気になるようです(笑)

しかし、

後にこの妻の発言が伏線となり、

驚くべき回収がなされること、

この時の僕たちは、

知る由もありませんでした・・・

ここからは所蔵品と

その解説を簡単に書き出します。

弁慶の鐘。

「弁慶が鵯越を担ぎ回り

これを陣鐘にした。」

真ん中の掛け軸は、江戸時代前期、

寛文三年(1663)に描かれた

「敦盛御幽霊之図」。

平敦盛木像。

「弓 矢筒 陣笠

敦盛御所用」

「母呂衣名号

熊谷蓮生坊筆」(掛軸)

「小束 象眼

敦盛熊谷

別車博資氏寄贈」(手前)

掛軸の案内には、

以下が書かれています。

「「赤旗名号」(法然上人 筆)

敦盛を討った直実は、

殺し合わねばならない武士の世に

無常を感じ出家します。

浄土宗宗祖である法然上人の弟子となり

名を蓮生と改めました。

赤旗名号は、

直実が敦盛の菩提を祈るため、

法然上人にお願いし、

平家の赤旗に「南無阿弥陀仏」と

書いて頂いたものです。」

また、

真ん中の「鼓」には、

「平清盛公寄進」とあります。

左は「敦盛釣燈籠」。

燈籠には、

「建仁元年造之」

「為敦盛菩提」の文字が確認でき、

西暦1201年に

敦盛の菩提を弔うために

奉納されたものだと推定できます。

「馬盥(うまだらい)の額(中門の額)」

「昔一の谷安徳帝内裏に

紅白咲分けの躑躅あり

紅枝俄に枯れ初む

是 平家滅亡の前兆なりとて

伐りて馬盥形の額として

当山に納む中に山号「上野山」と刻す」

これは、古いですね!

平家滅亡の前兆というから

平安末期のものでしょう。

貞治五年(1366)

福祥寺(須磨寺)に寄進された鰐口。

「福祥寺」扁額と

運慶作の鬼面。

こちらは・・説明を失念(汗)

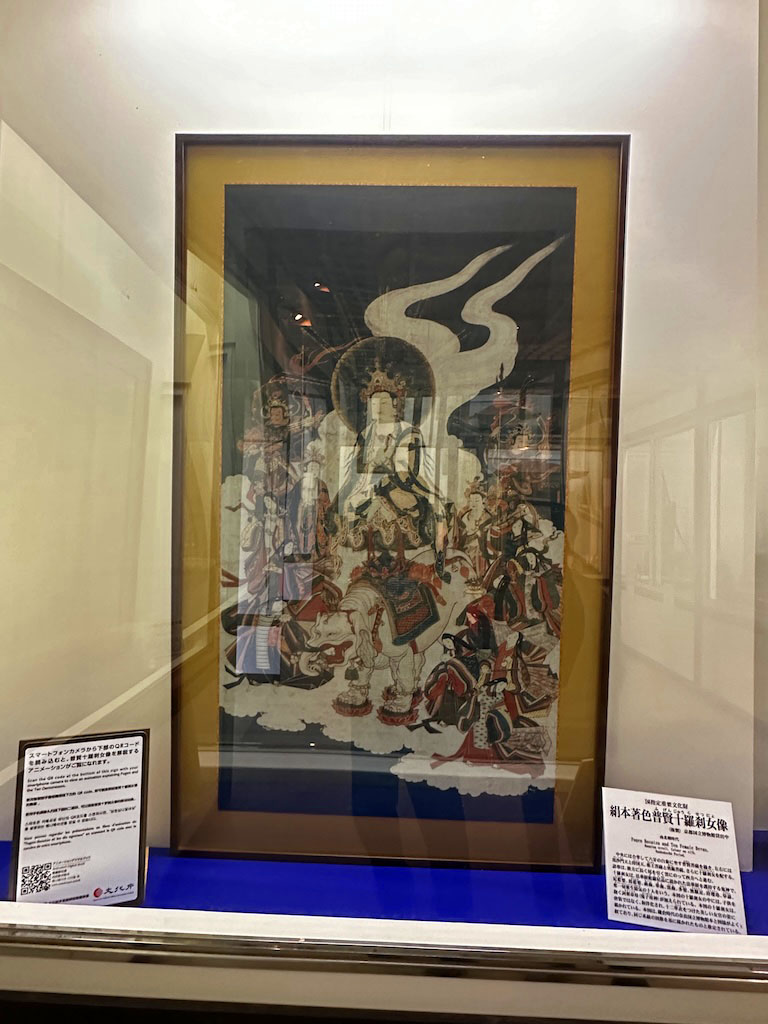

「国指定重要文化財

絹本著色普賢十羅刹女像(複製)

南北朝時代」

「紙本著色参詣曼荼羅図(縮小複製)」

「参詣人で賑わう寺の景観を

画面いっぱいに描き、

上方の左右に日輪・月輪を配する

参詣曼荼羅の一種である。

須磨寺は、庶民信仰の寺であり、

文禄5円(1596)の大地震の時には

西国巡礼の150人もが通夜していた。

本図にも公家らしい風体の者、

武士、巡礼人、琵琶法師など

多数の人々が描かれている。

本図には前述の大地震で倒壊した

三重塔が描かれていることなどから、

文禄年間頃までの景観を描いたものと

考えられる。」

本堂、龍華橋と仁王門付近など、

現在の伽藍配置に

近いものがあり見応え十分です。

そして、

ここまでで内覧は終了、

青葉の笛、

見られてホント良かった〜!

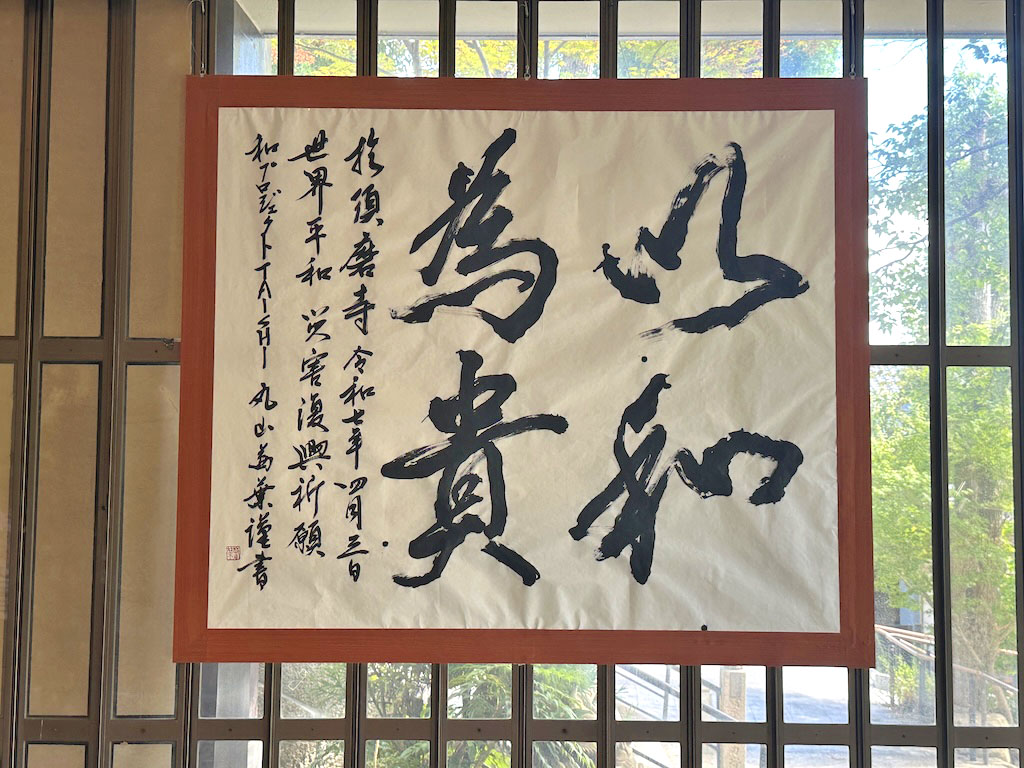

今日の書

宝物館前の休憩所で見た書。

「以和為貴」

和を以て貴しと為す。

聖徳太子、十七条の憲法の一条です。

なんとなく、

須磨寺の優しいイメージに合ってますね!

この後は、

ようやく本堂へと向かいます。

(続く)