須磨浦山上遊園・旗振山

鵯越の逆落とし

須磨浦山上遊園訪問の主目的は、

源平合戦、一ノ谷の戦いで、

源義経が平家の陣地を急襲した

鵯越(ひよどりごえ)の逆落としの

現場を「楽に」(笑)疑似体験する事です。

義経様ご一行が、

実際に駆け降りた崖はどこだったか、

確定はできていないようですが、

少なくとも、

須磨浦山上遊園から少し登った、

旗振山山頂からは、

「義経が見たであろう景色」は

見ることができるはずですからね!

旗振毘沙門天

まずはルートを再確認。

須磨浦公園駅〜鉢伏山上駅までは

ロープウェイ。

そこから回転展望閣まで

カーレーターに乗り、

次にリフトでここ山上遊園へ。

その後は歩いて

旗振毘沙門天を参拝し、

地図右上の旗振山山頂を目指します。

リフトを降りると

ひたすら登り(汗)

ミニカーランドを通過。

旗振毘沙門天の入口。

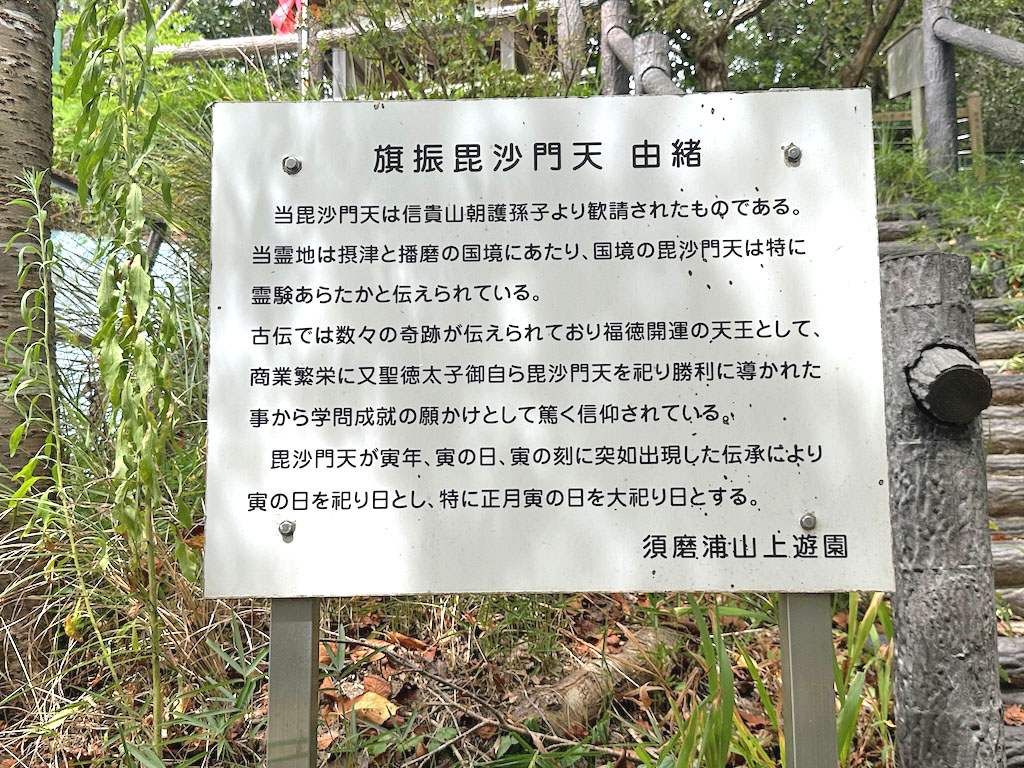

「旗振毘沙門天 由緒」

由緒を書き出すと

以下になります。

「当毘沙門天は信貴山朝護孫子寺より

勧請されたものである。

当霊地は摂津と播磨国境にあたり、

国境の毘沙門天は

特に霊験あらたかと伝えられている。

古伝では数々の奇跡が伝えられており

福徳開運の天王として、

商業繁栄に又聖徳太子御自ら

毘沙門天を祀り勝利に導かれた事から

学問成就の願掛けとして

篤く信仰されている。

毘沙門天が寅年、寅の日、寅の刻に

突如出現した伝承により

寅の日を祀り日とし、

特に正月寅の日を大祀り日とする。

須磨浦山上遊園」

奈良県の信貴山朝護孫子寺は、

織田信長に攻められて、

松永久秀が最後を遂げた

信貴山城跡でもあり、

僕たちは5年程前に訪問していますので、

この由緒を読んで、

二人してテンション爆上げです(笑)

参拝。

旗振山山頂

本道に戻り、再び山頂へ。

須磨浦遊園から山頂までは、

徒歩で5〜6分、

やはり

文明の利器を三つも使えば、

登山も楽勝ですね(笑)

もうすぐ・・・

景色を見る前に覆屋内のお堂へ。

文殊菩薩に参拝。

お地蔵様にも参拝。

ご真言は、ここに書かれた

「おんかかかそっただそわか」

ではなく、

「おんかかかびさんまえいそわか」

ではと思い、

妻はそちらを唱えておりました。

(諸説あるのかも?)

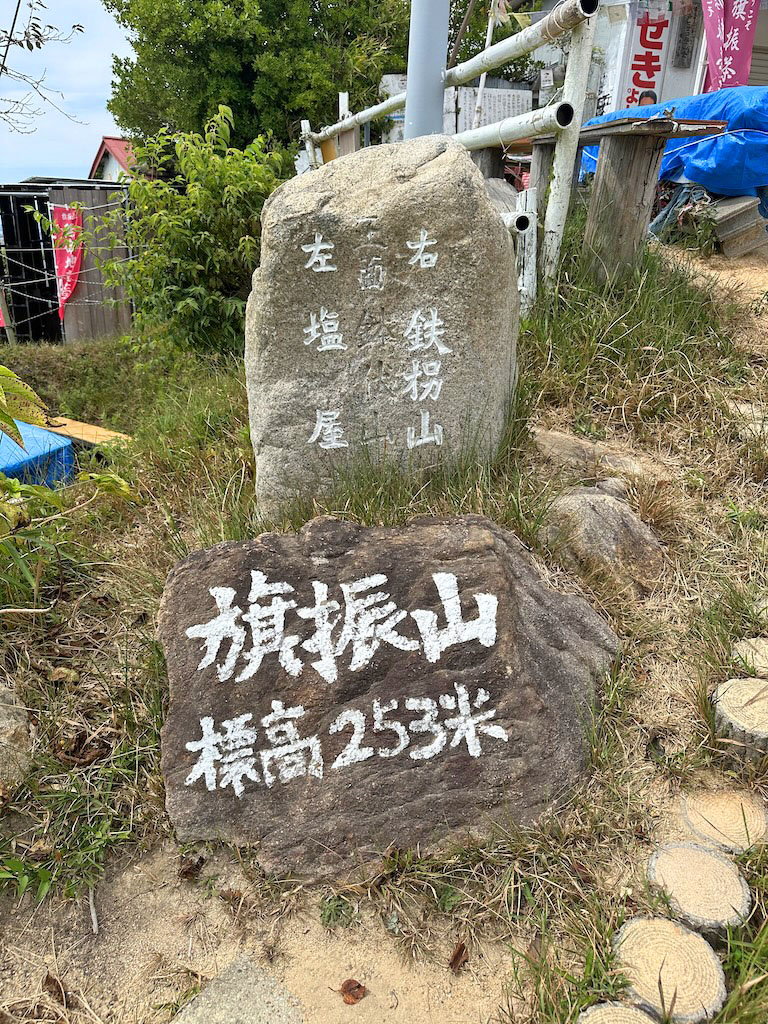

旗振山山頂に到着。

Wikipediaには、

「江戸時代、大坂の堂島米会所の相場を

西国に知らせるための

旗振り通信の中継地であったため、

「旗振山」とされた。」

このように記されています。

江戸時代までは、

右側が播磨の国、

左側が摂津の国、

撮影する僕の中心あたりが国境(笑)です。

そして左側には、

松尾芭蕉の句が見えます。

「蝸牛 角ふりわけよ 須磨明石」

これは国境を詠んだ句(多分)で、

須磨は摂津、明石は播磨でしょう。

摂津国側。

源平合戦のみぎり、

この海岸あたりには平家の陣地があり、

義経さんはじめ源氏の兵士達は、

こんな風景を

見ていたのかも知れません・・・

ズームで撮影。

手前は、この日朝一で訪問した

平敦盛と熊谷直実の悲話で有名な

須磨海岸で、

ちなみに反対側、平家方の陣地から

旗振山を見た景色がこちらです。

須磨海岸から撮影。

山は天然の要害と思っていたら、

そこから攻められてしまい、

平家軍は崩壊・・・

やはり義経という人、

戦いの天才だったのでしょう。

摂津国を背景にツーショット。

こちらは播磨国。

淡路島や明石海峡大橋が見えています。

須磨浦展望閣へ

旗振山から下山・・

といってもリフト駅まで歩けば、

後は機械任せなので、

降るのも超楽チンです(笑)

途中、

明石海峡大橋を眺めようと

サイクルモノレール下へ。

橋の右奥には、

遠く四国の山々も見えていますね!

リフト「はリま駅」に到着。

帰りもまた谷越えです(笑)

何故か異常にテンション高い妻(笑)

国境が見えてきました。

播磨の国から摂津の国へ。

もうすぐ終点。

ここから少し歩いて

須磨浦展望閣へと向かいます。

(続く)