上杉家廟所(米沢市)上杉謙信の墓

おしょうしな

上杉家廟所の思い出は、

「人・物・事」が三拍子揃って

「歓迎感でいっぱい」だった事。

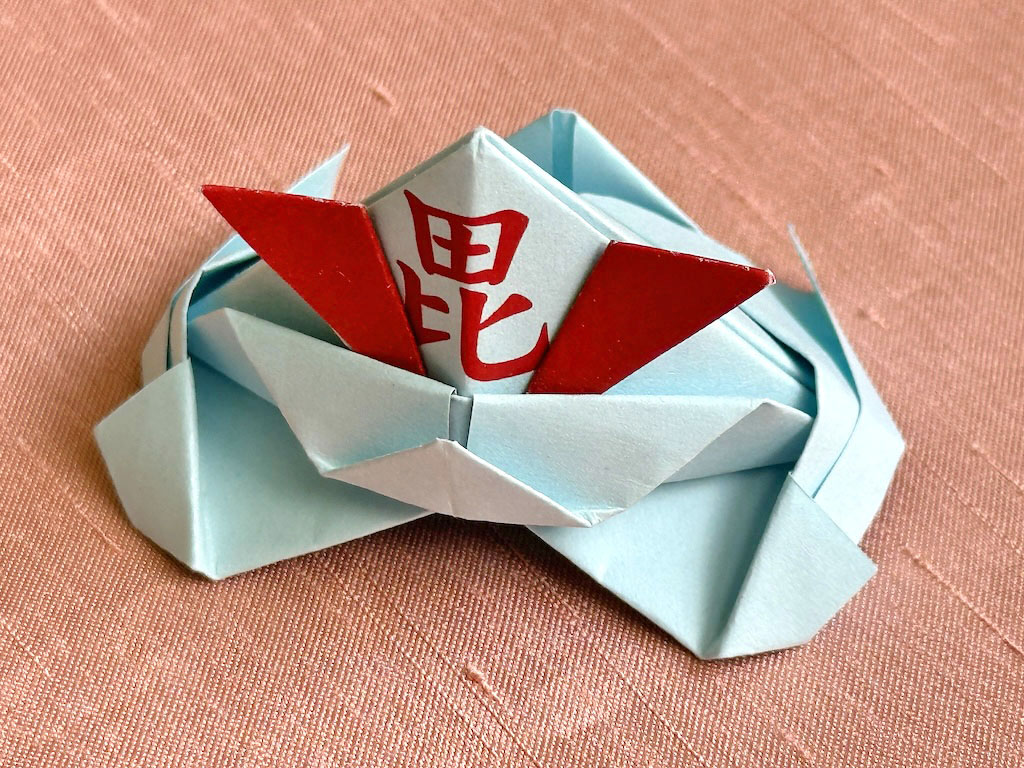

その筆頭が拝観受付で頂いた

折り紙の兜です。

拝観受付の前にずらりと並べられた兜たち。

「お一人様二個までにお願いします」

いや〜なんというお優しさ!

普通だったら一個でしょう。

そして僕たちは、

二人で二個をいただくことに。

妻が選んだブルーの兜。

作り手の温もりを感じて、

改めて感動しますが、

感動はそれだけではないのです・・

「きとごやって おしょうしな」

米沢弁で、

「来てくれてありがとう」という

意味だそうです。

上杉謙信さんから

こんな歓迎を受けるとは、

なんと勿体無い事・・・

こちらこそ、

「素敵な感動を おしょうしな」

ですよ!

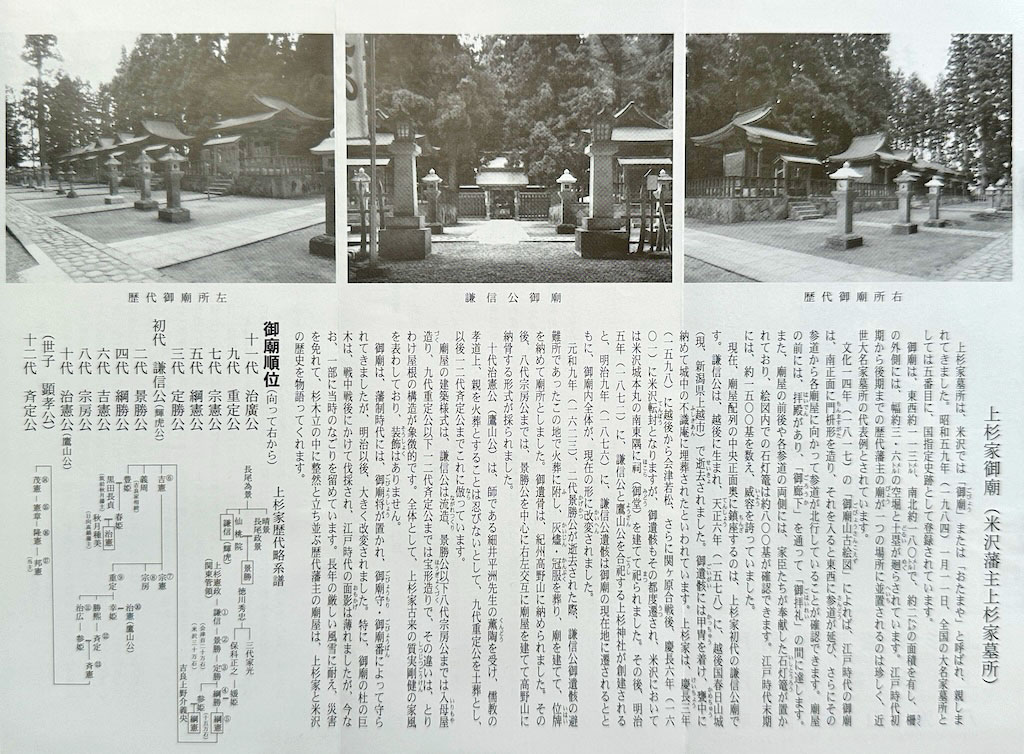

参拝のしおり

受付で頂いたしおりを確認。

表面。

先に参拝した八海山法音寺の沿革、

平成時代に14年もかけて、

墓所の保存修理をしたこと、

上杉家墓所資料館は、

かつて参道の中央に

設置されていたと伝わる

旧拝殿を利用したものとの

案内があります。

中面。

注目はこちらの一文です。

「元和九年(1623)、二代景勝公が

逝去された際、謙信公御遺骸の

避難地であったこの地で火葬に附し、

灰燼・冠服を葬り、廟を建てて、

位牌を納めて廟所としました。

御遺骨は、紀州高野山に納められました。

その後、八代宗房公までは、

景勝公を中心に左右交互に廟屋を建てて

高野山に納骨する形式が取られました。」

これには驚きました。

米沢から紀伊(和歌山)の

高野山に納骨してたとは、

ホントビックリですよ!

上杉家菩提寺の法音寺は真言宗なので、

そんな技が使えたのかも知れませんね。

こちらは以前参拝した、

高野山奥之院にある

二代景勝公の墓所です。

ここに納骨されたのかな・・?

こちらも同じく奥之院、

江戸時代初期に造られた

上杉謙信公の霊屋で、

もしかすると

景勝公の納骨時に、

この霊屋も整備されたのかも

知れませんね。

話は案内板に戻り、

冒頭に書かれた案内を抜粋すると

以下になります。

「上杉家墓所は、米沢では「御廟」

または「おたまや」と呼ばれ、

親しまれてきました。

昭和五九年(1984)一月十一日、

全国の大名家墓所としては五番目に、

国指定史跡として登録されています。

御廟は、東西約113m、

南北約180mで、

約2ヘクタールの面積を有し、

柵の外側には、幅約3.6mの

空堀と土塁が廻らされています、

江戸時代初期から後期までの歴代藩主の廟が

一つの場所に並置されるのは珍しく、

近世大名家墓所の代表例とされています。

文化一四年(1817)の

「御廟山古絵図」によれば、

江戸時代の御廟は、南正面に枡形門を造り、

それを入ると東西に参道が延び、

さらにその参道から各廟屋に向かって

参道が北行していることが確認できます。

廟屋の前には、拝殿があり、

「御廊下」を通って「御拝礼」の間に達します、

また、廟屋の前後や各参道の両側には、

家臣たちが奉献した石灯篭が置かれており、

絵図内での石灯篭は約八〇〇基が確認できます。

江戸時代末期には、約一五〇〇基を数え、

威容を誇っていました。」

このように記されています。

灯篭だけで1500基なんて、

江戸時代までの規模は、

想像を絶するものだったのでしょう!

参道

法音寺参拝後、

参道に戻り廟所へ。

樹齢数百年ほどの杉林、圧巻ですね。

入口。

「おしょうしな兜」を頂いた拝観受付へ。

チケットは上杉家の家紋付きで、

テンション上がりますね!

斬新なガゼボ風の手水舎。

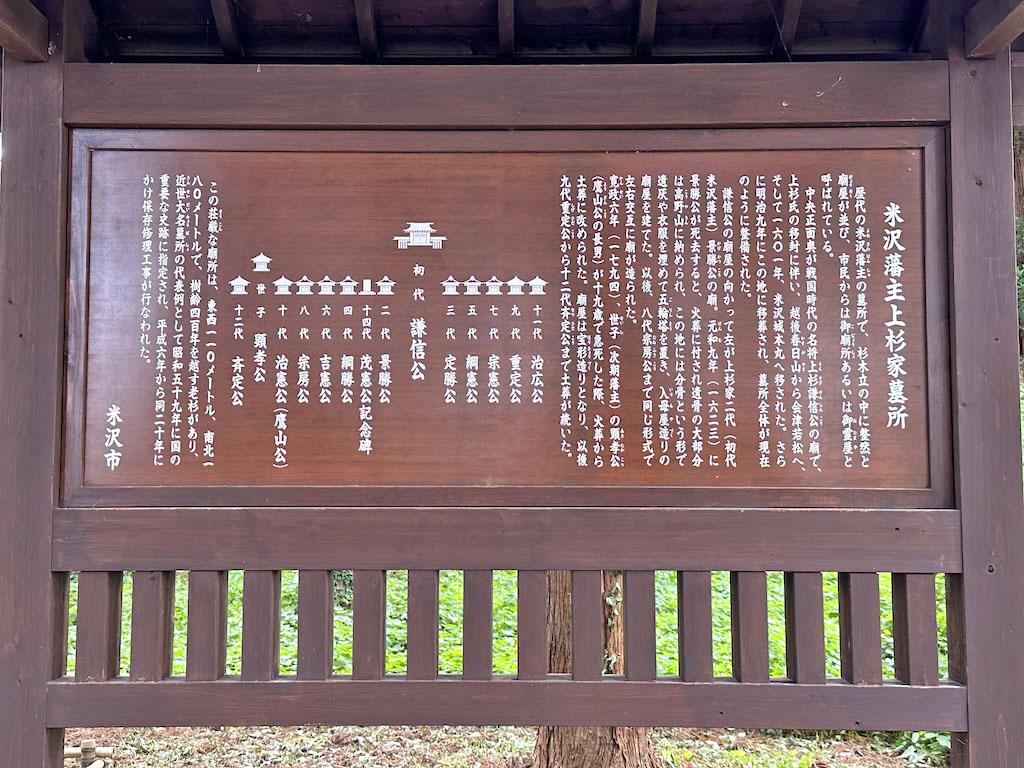

案内。

「米沢藩主上杉家墓所」

ここには、

先ほどの高野山納骨の事が

詳しく書かれていますので、

抜粋します。

「景勝公が死去すると、

火葬に付され遺骨の大部分は

高野山に納められ、

この地には分骨という形で

遺灰や衣服を埋めて五輪塔を置き、

入母屋造りの廟屋を建てた。」

メインのお墓は「高野山」ということが

よく理解できる一文ですね。

毘沙門天を意味する「毘」と

不動明王を意味する

「龍」(懸かり乱れ龍)の旗が

墓参者を出迎えてくれます・・

上杉謙信の墓

最初に上杉謙信公の墓へ。

歴代藩主の背後の奥まった場所が、

神仏分離の明治時代になって

米沢城から移された謙信公の墓所です。

拝所へ。

拝所と廟所(右奥)

参拝。

上杉家の家紋付き香炉。

御廟の基壇は亀甲積みです。

墓石には

「上杉輝虎公」の文字が見えます。

「謙信」は法名、

ここでは、

俗名での記載になっています。

改めて廟所に参拝。

この後は、

歴代藩所の墓所へと向かいます。