宇美八幡宮(福岡県)本殿

元禄時代

宇美八幡宮のサイトには、

「江戸時代の儒学者 貝原益軒翁は、

「この里は山中にあれど、

四方平原にして広く、

都邑ここにたつともゆたかなる所なりと、

洵に山紫水明の佳境にて、

神功(じんぐう)皇后皇子発祥地に

ふさわしい地なりと

実にすばらしい里であると。」

と称えられています。」

このように記されていますので、

貝原益軒は宇美八幡宮に参拝したのでしょう。

宇美八幡宮の二の鳥居は、

「元禄の鳥居」と呼ばれ、

元禄時代に建立されたものだそうです。

もしかしたら、同じ時代に生きた

貝原益軒も同じ鳥居を見ていたかと思うと、

ちょっとロマンを感じますね(笑)

参道

「茶房うみはち」でお昼を頂き、

お腹も心も満足した僕たちは、

ようやく参拝へと向かいます。

社頭。

「應神天皇御降誕地」の石碑。

右の標柱には、

「有栖川一品大勲位熾仁親王殿下親書」

と刻まれています。

有栖川熾仁親王殿下は、

明治10年の西南戦争時に

政府軍のトップとして

九州に来られているので、

そのご縁もあってこの文字を

書かれたのかも知れません。

「元禄の鳥居」。

柱の文字は風化して読めませんが、

その名の由来通り、元禄時代

(1688〜1704)の建立でしょう。

鳥居横の狛犬(阿形)。

胸元に勲章を付けているようで、

ちょっと誇らしい感じです。

吽形。

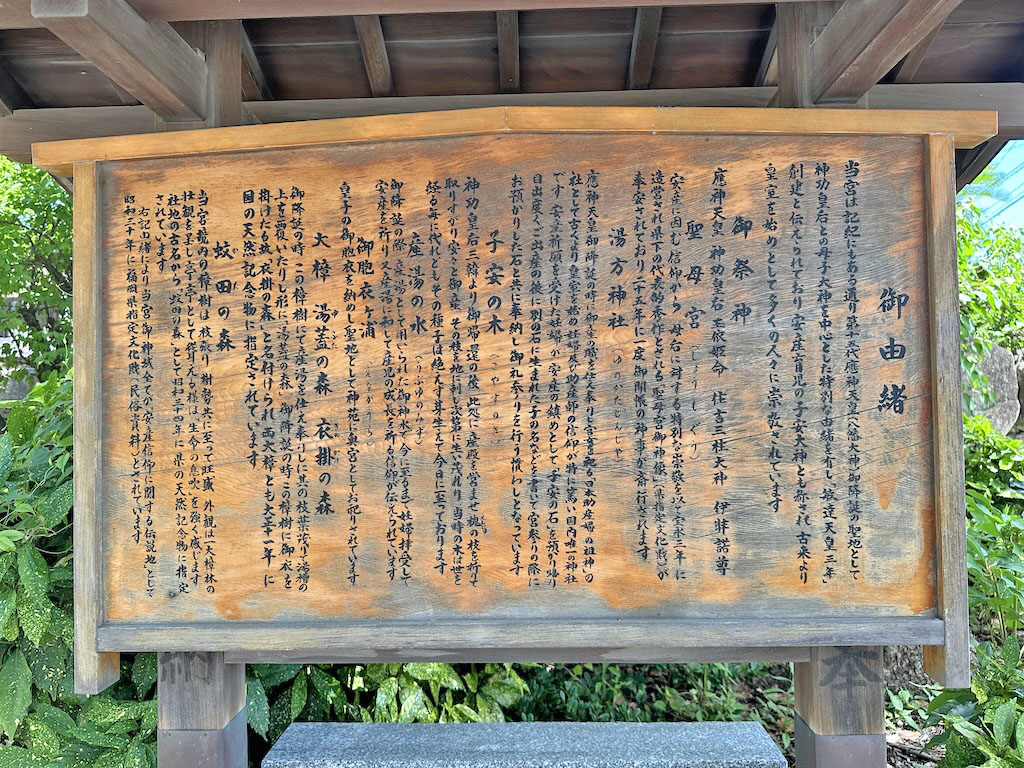

以下、御由緒の要約です。

「第十五代應神天皇(八幡大神)

御降誕の聖地として、

安産育児の子安大神とも称される。

御祭神は、

應神天皇とその母、神功皇后、

玉依姫命 住吉三柱大神、

伊弉諾尊。

当宮御神域全てが

安産信仰に関する伝説地として

福岡県指定文化財

(民俗資料)とされている。」

注連縄柱。

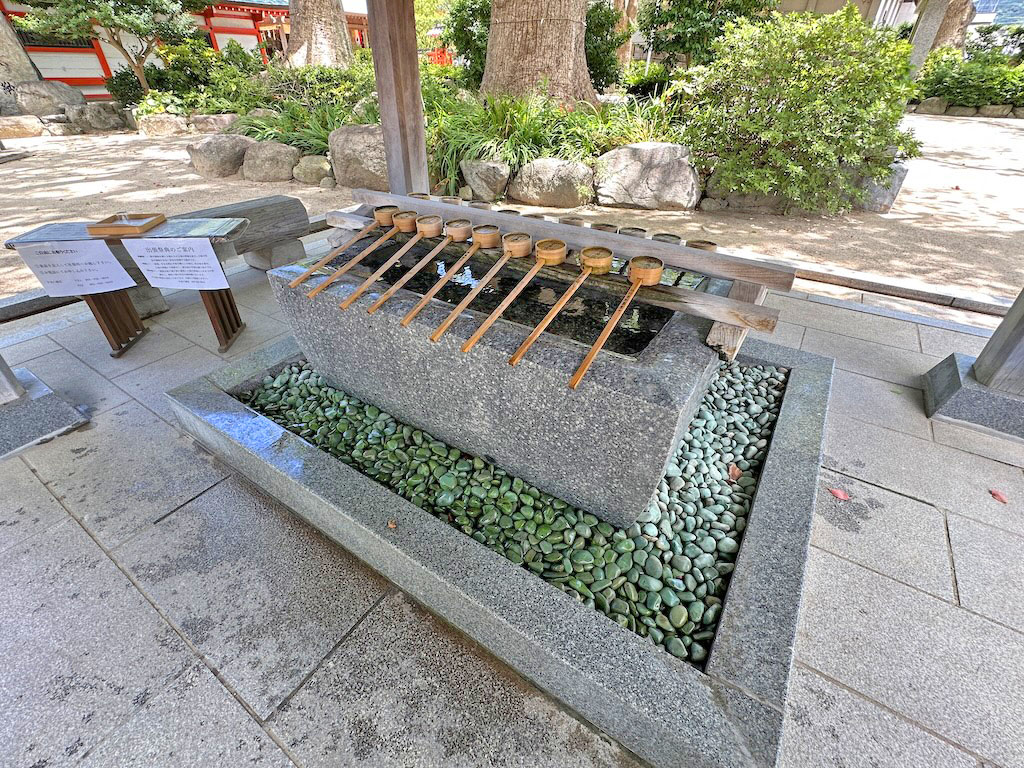

神門の手前の手水舎へ。

手水舎と御神木。

このクスノキも巨木の類なのですが、

樹齢2千年クラスが2本もあるので、

この木が細く見えてしまいます(笑)

整然と並べられた柄杓。

これ見ただけで、

既に浄化されそうな気分ですよ!

多くの参拝者がいるにも関わらず、

使った後も、

みんながちゃんと元に戻すという行為、

素晴らしいと思います。

神門。

七夕の名残を感じつつ拝殿へ。

参拝。

拝殿から本殿へ。

拝殿(左)と本殿。

本殿近影。

本殿真後ろへ。

神様に一番近い場所から参拝。

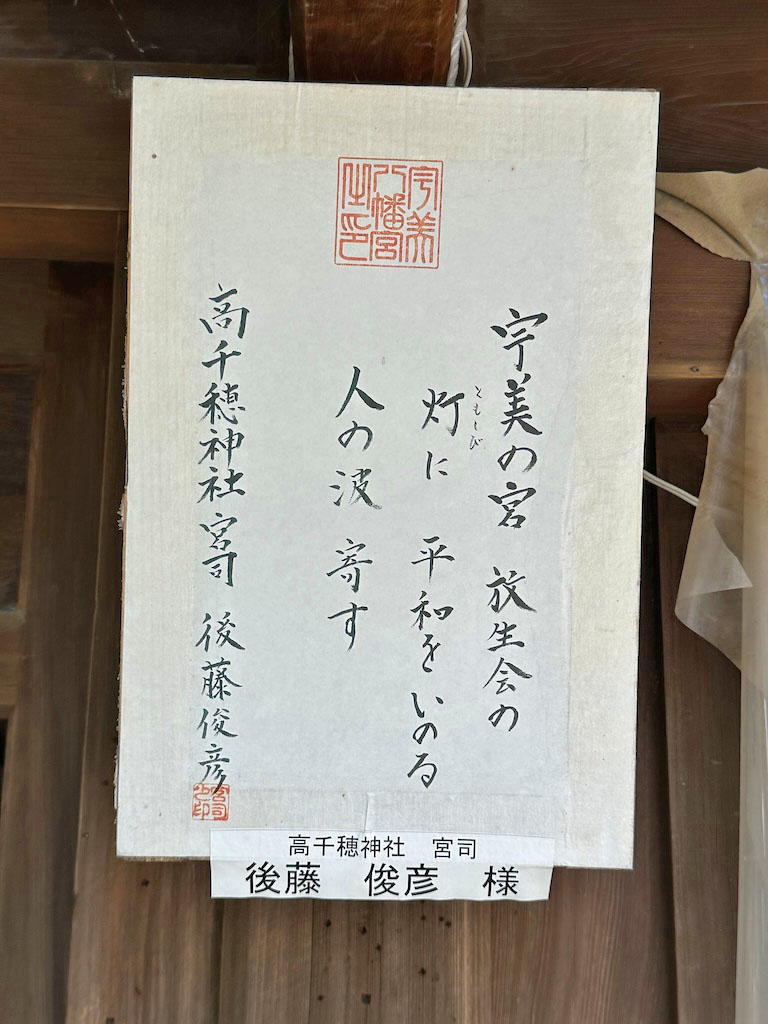

左右には、

高千穂神社の宮司さんが

書かれた燈籠があります。

「宇美の宮 放生会の

灯に 平和をいのる

人の波 寄す」

宇美八幡宮の放生会の

素朴で暖かな雰囲気が

伝わってきますね!

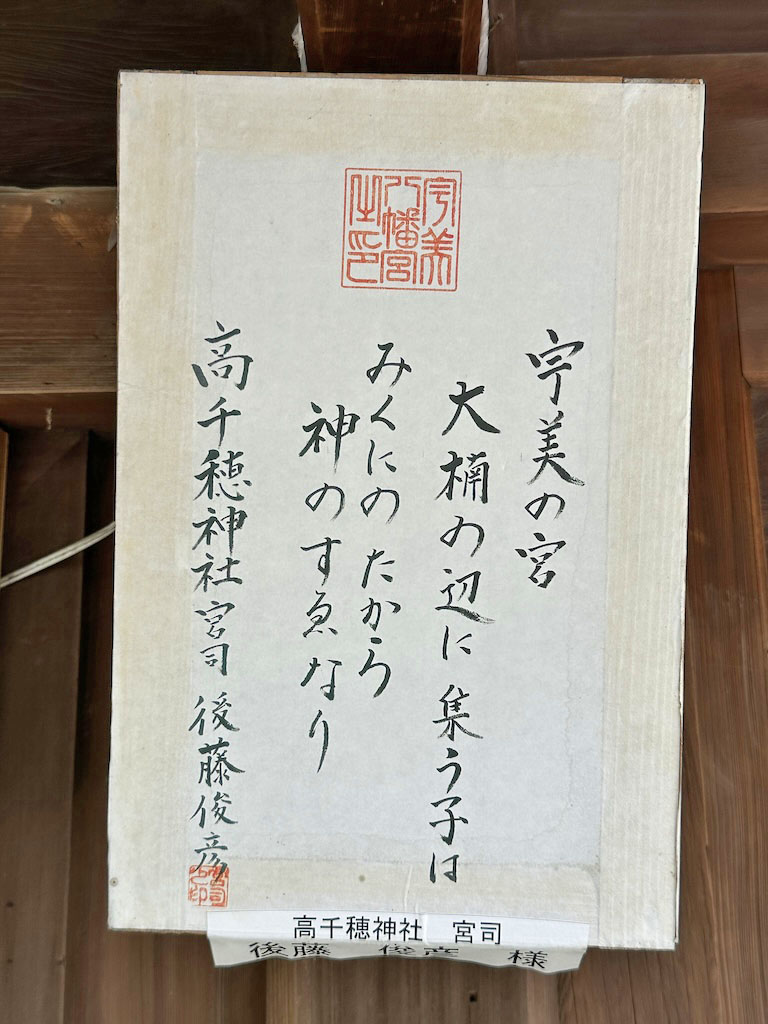

「宇美の宮

大楠の辺に 集う子は

みくにのたから

神のすゑなり」

子供達は大切な神様の

末裔だという意味でしょうか?

Wikipediaによると

この方、80歳の現役宮司さんで、

2014年に神職身分の最高位とされる

「特級」を授与されたと記されていて、

何となく、

本殿裏正面にこの方の句を配された

意味がわかる気がします。

本殿と子安の木(右端)

これにて本殿参拝は完了し、

御神木の「湯蓋の森」、「衣掛の森」、

境内社へと向かいます。

(続く)