瑞泉寺(京都市)本堂

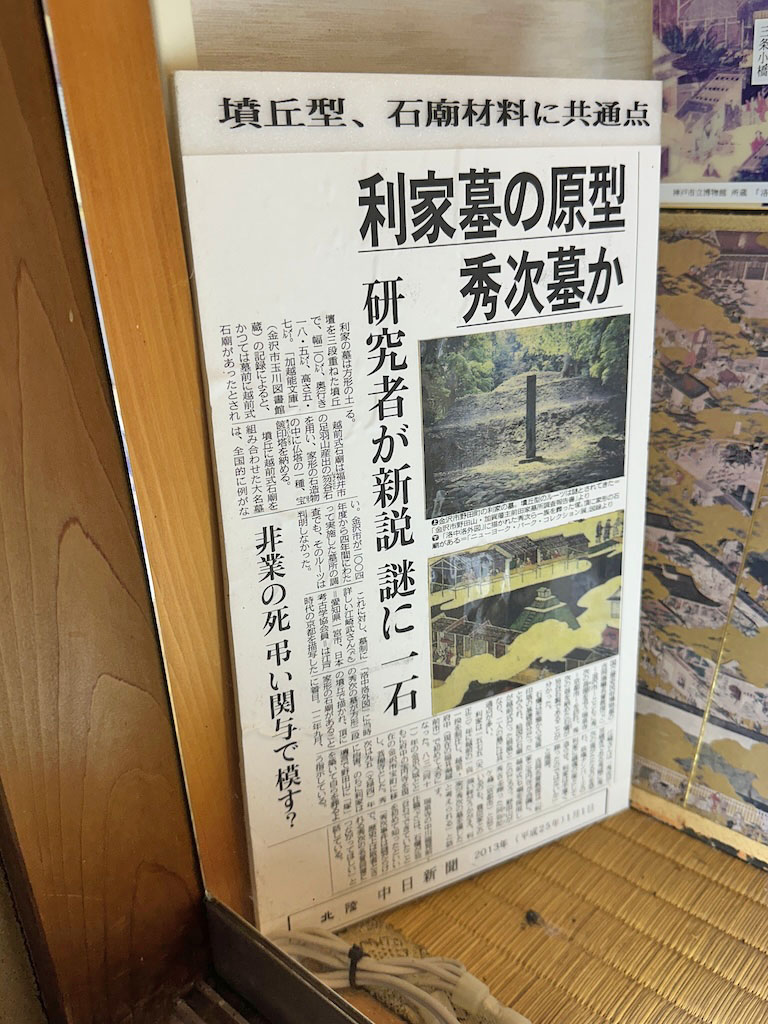

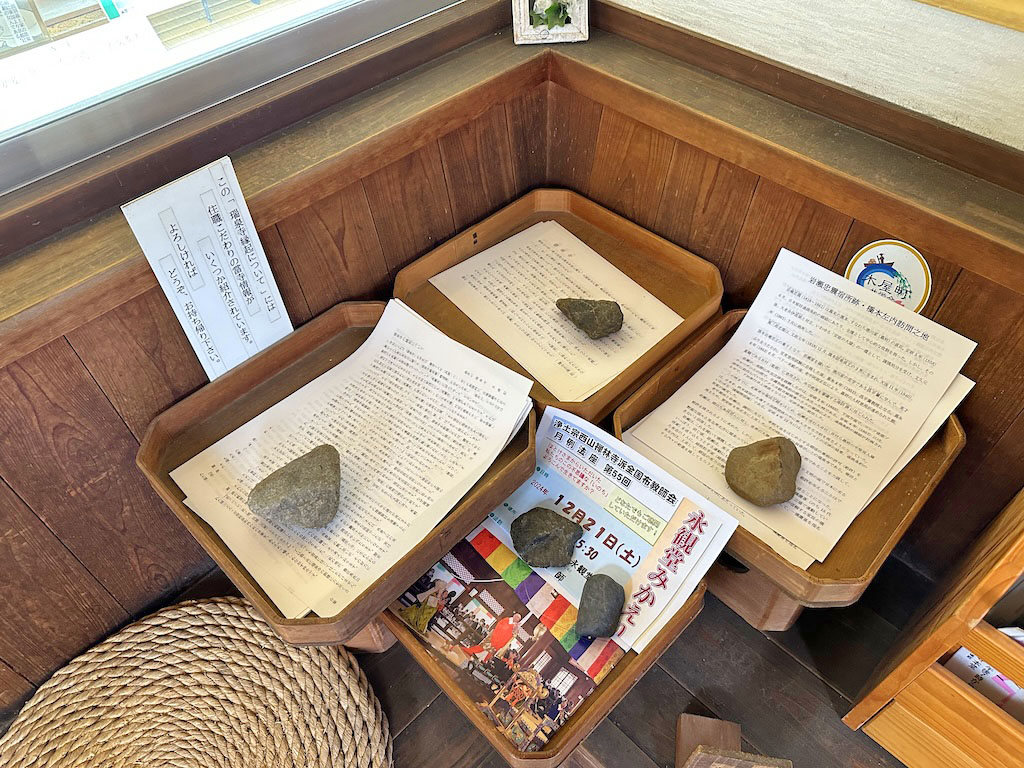

笏谷石

驚くべき事に、

瑞泉寺の豊臣秀次の石櫃は、

福井市足羽山で採れる

笏谷石で造られているのです!

こちらは展示資料の一つで、

金沢市にある前田利家の墓との

共通点が論じられ、

秀次公の石櫃が笏谷石製であることが、

記されています。

改めて石櫃を見ると、

確かに笏谷石特有の青さを感じますね!

新聞記事によると

「利家の墓は方形の土壇を

三段に重ねた墳丘で、

幅20m、奥行き18.5m、

高さ5.7m。

かつては墓前に

越前式石廟があったとされる。

越前式石廟は

福井市足羽山産出の笏谷石を用い、

家形の石像物の中に仏塔の一種、

宝篋印塔を納める。

墳丘に越前式石廟を組み合わせた大名墓は、

全国的に例がない。

墓石に詳しい江崎武さん

(考古学協会員)は、

「洛中洛外図」に当時の秀次の墓が、

方形二段の墳丘で描かれ、

頂に石廟があることに着目。

国立歴史民俗博物館の

吉岡名誉教授と共に瑞泉寺を訪問し、

秀次の首を納めた石櫃が

笏谷石製であることが分かった。

石櫃は形態から

宝篋印塔の基礎部分だったとみられ、

絵図の石廟が越前式だった根拠となり、

二人の墓には共通点が多い。

利家は金沢入城とともに

府中の宝円寺を金沢に移し菩提寺とした。

のちに利家は遺言で

野田山に「塚」を築いて

自らを葬るよう指示している。

江崎さんは

「秀吉が後継である秀頼に

秀次の霊がたたるのを恐れ、

政権ナンバー2の利家に

鎮魂の塚として造らせ、

利家は手厚く葬ったのではないか」と推測。

吉岡名誉教授は、

「利家と宝円寺が合議し、

越前式石廟を採用したのだろう。

野田山が秀吉を葬った

阿弥陀ヶ峰(京都市)と似ているのも、

豊臣家との強い絆がうかがえ、

利家が秀次の墓を

模したと考えられる。」と語る。」

このようになります。

文中に出てくる「越前式石廟」は、

僕たちが高野山・奥之院で参拝した

福井藩主結城秀康の石廟と

同系統のものかも知れません。

右が結城秀康、左がお母様の石廟です。

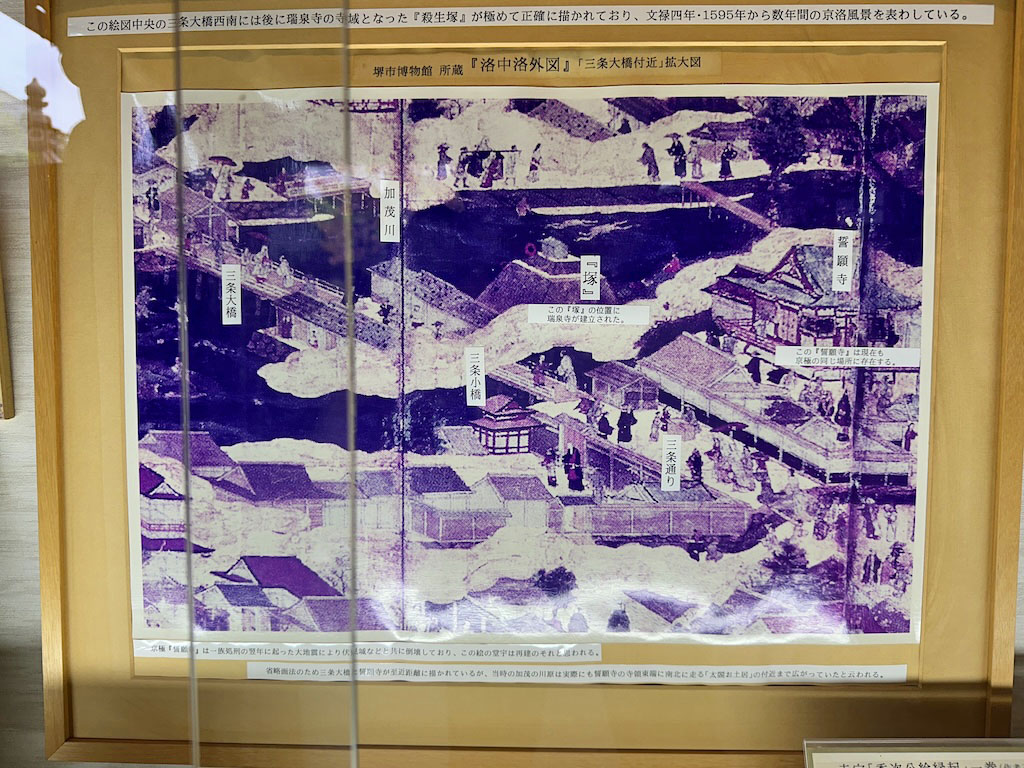

瑞泉寺の絵図を見ると、

秀次の「塚」の前にも

家形の石廟が見えていますから、

こちらも笏谷石製だったかも知れません。

僕達の「福井推し」(笑)を含め、

江崎さんと吉岡名誉教授の推測は、

かなり信憑性が高いのではと

考えています。

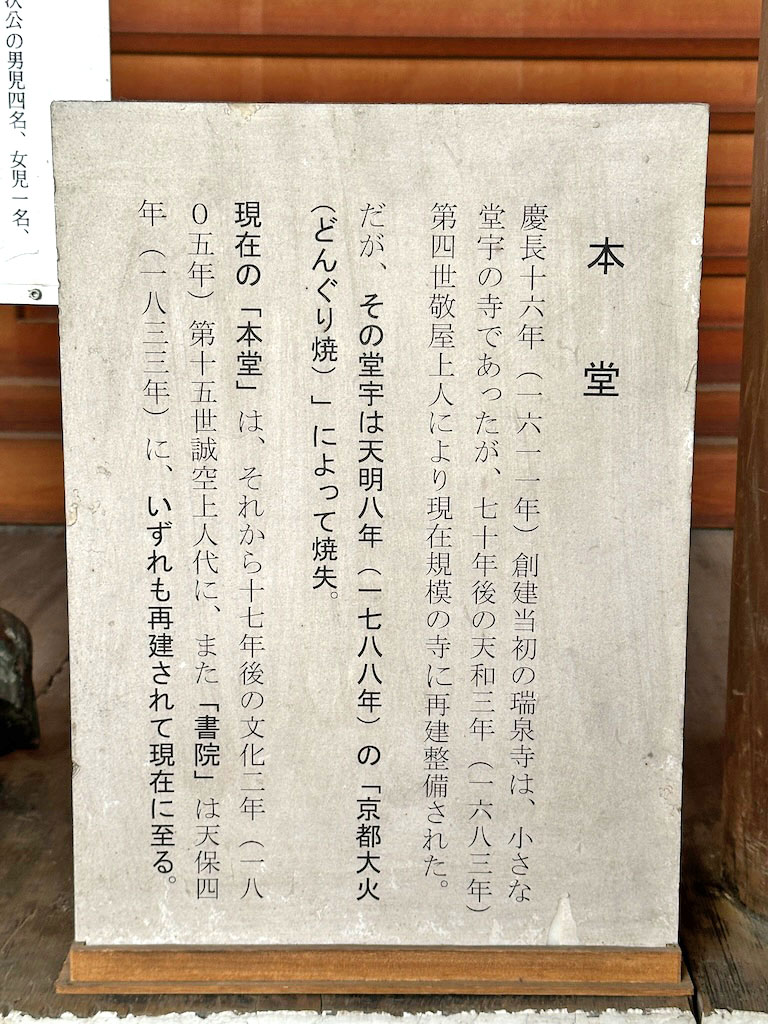

本堂

秀次一族、駒姫の墓をお参りした後、

ようやく本堂へ。

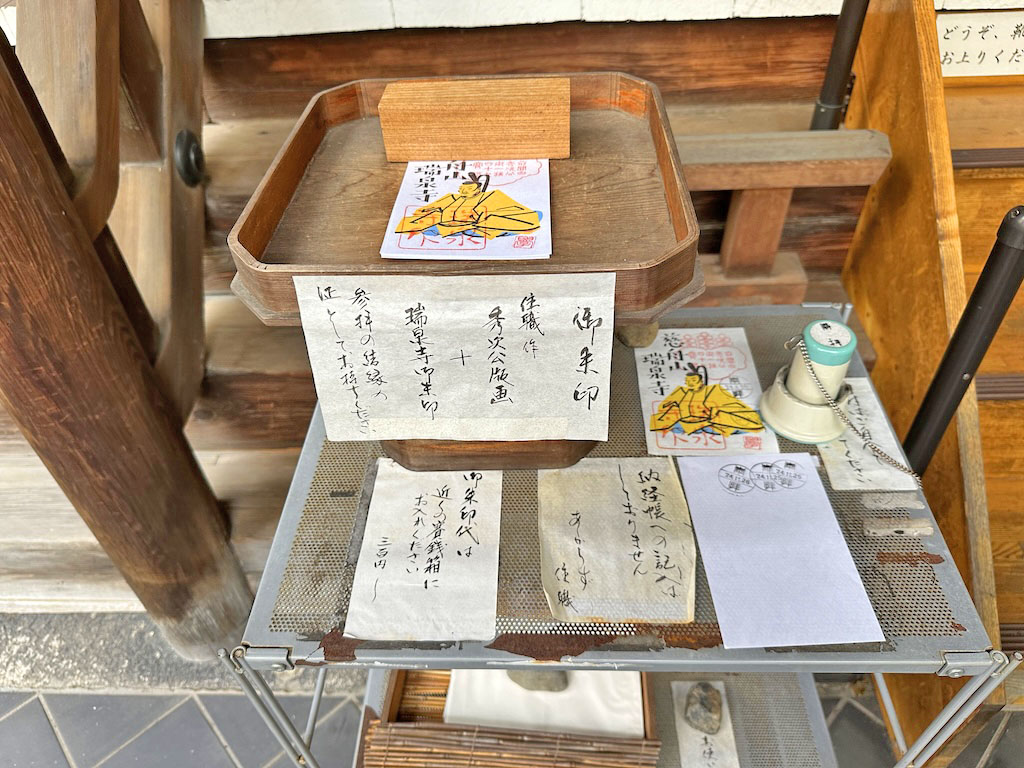

「案内」。

「詳しい案内」。

こちらを抜粋すると

以下になります。

「秀次一族の処刑から十六年後の

慶長十六年(1611)、

この寺を創建した

立空桂叔和尚と角倉了以翁は、

加茂川の洪水などで荒廃した「塚」の側に、

まず「秀次公御一族の墓石」を建立し

(現在の場所)、

さらに「塚」の跡は、これを寺院として

永く保存することにしました。

瑞泉寺・代々の継譜録の冒頭には

「(了以翁ハ)思フ二、

此ノ地ハモッテ民屋

(民家)トナスベカラズ。

和尚と相儀シテ堂宇ヲ建テ、

瑞泉トナズク。」と記しています。

現在の瑞泉寺の堂宇は、

「天明の大火」(1788)で類焼した後に

再建されたものです。

本堂の天井裏で「上棟札」には、

文化二年(1805)上棟の

記録が残されています。」

本堂。

靴のまま上がれるのは、

本当にありがたいこと。

ご本尊に参拝。

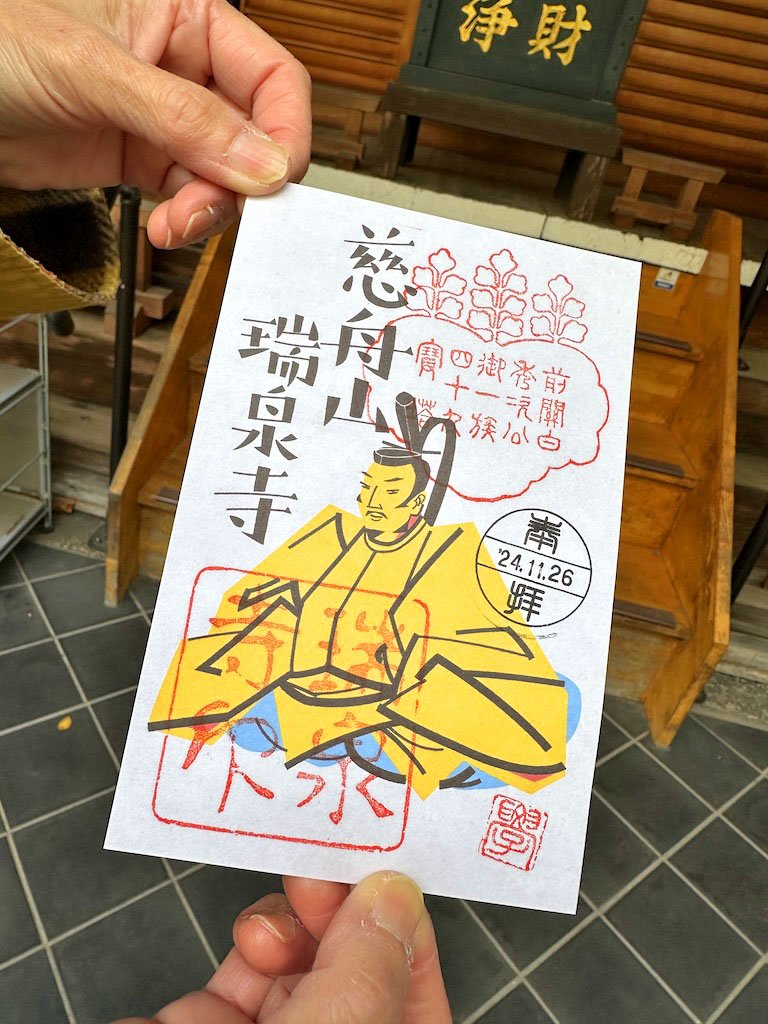

書き置きの御朱印は、

秀次公の肖像画入り。

あまりにも心に響いたので、

生まれて初めて、

「お寺の御朱印」をいただきました。

廃仏毀釈の名残

境内で妻が発見したのが、

こちらです。

「瓦の「消された菊花紋」」

「明治の神仏分離で廃仏毀釈の嵐が吹き、

天皇家に憚って寺の「菊花紋」を

自主的にセメントで塗りつぶした。」

このように書かれ、

今でも本堂の屋根などには、

同じものが多く認められるそうです。

コンクリ塗られています・・・

このような涙ぐましい配慮の結果、

瑞泉寺は壊されずに済んだのかも

知れません・・・

休憩所&資料室

山門近くの一角には、

休憩所と資料館がミックスされた、

歓迎感満載のスペースがあります。

こんな場所まであるとは、

瑞泉寺の優しさ、

痛み入ります(笑)

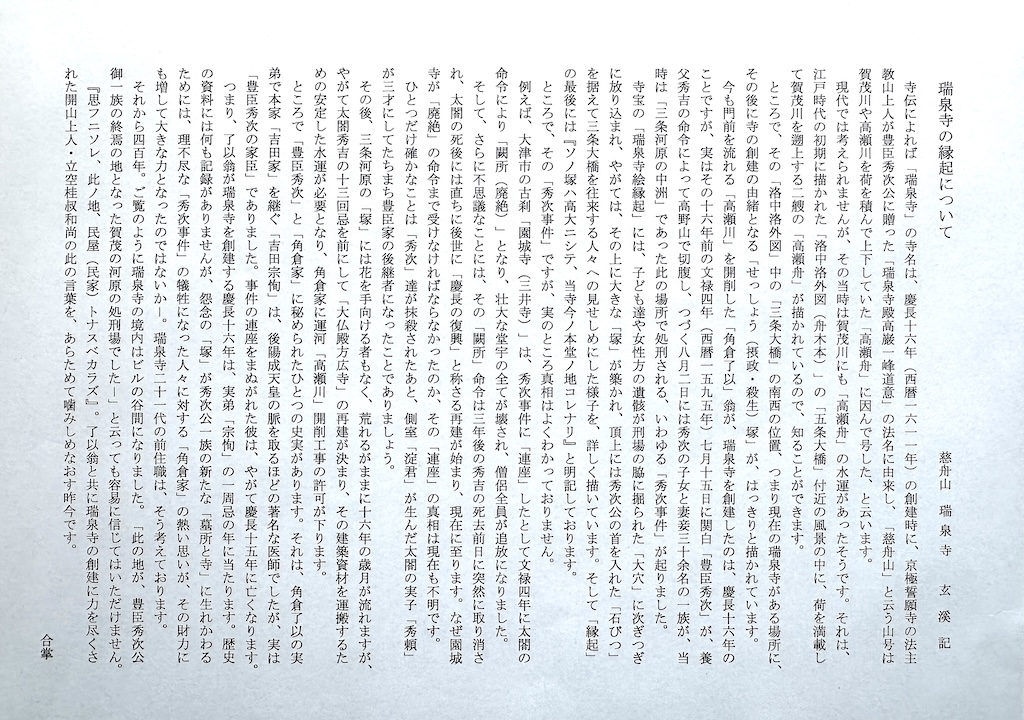

「この「瑞泉寺縁起について」には

住職こだわりの當寺情報が

いくつか紹介されています。

よろしければ

どうぞ、お持ち帰り下さい。」

この有難いお言葉に

僕たちも甘えました・・

こだわりの一部分を抜粋すると

「慈舟山」と云う山号は

加茂川や高瀬川を荷を積んで上下していた、

「高瀬舟」に因んで号した、と云います。」

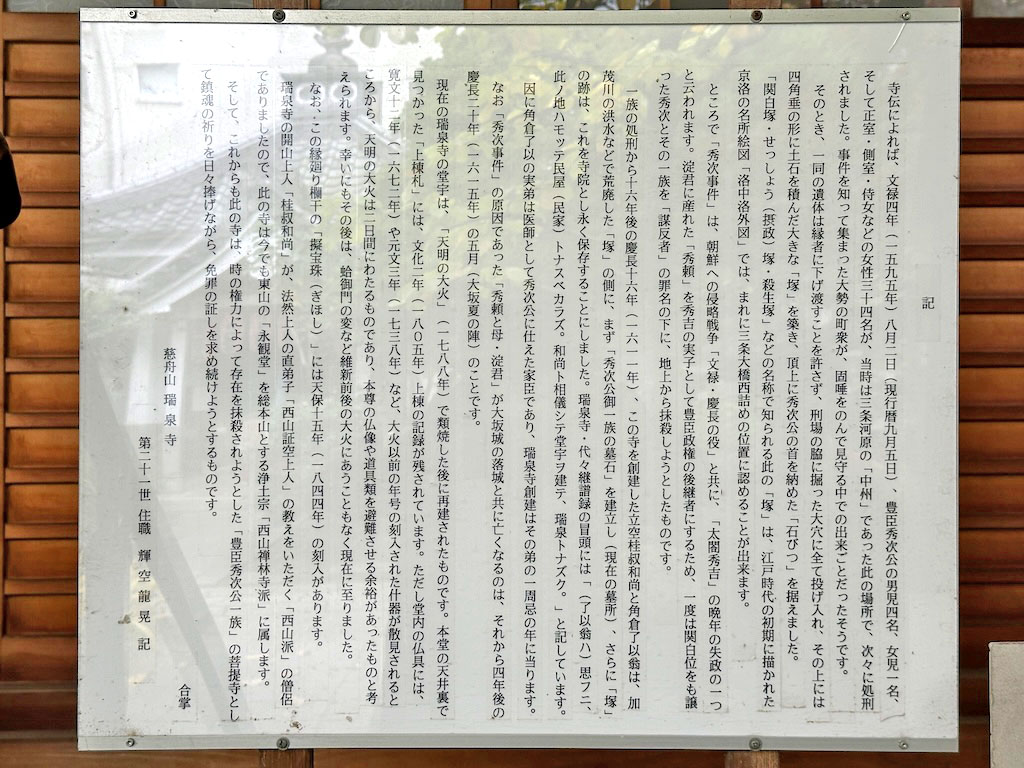

「秀次事件ですが、実のところ

真相はよく分かっておりません。

例えば、大津市の古刹

「園城寺」(三井寺)」は、

秀次事件に「連座」したとして

文禄四年に

太閤の命令により闕所(廃絶)となり、

壮大な堂宇の全てが壊され、

僧侶全員が追放になりました。

その「闕所命令」は秀吉の死去前日、

突然取り消され、秀吉死後は、

慶長の復興と称される債権が始まり、

現在に至ります。

何故このような事になったのか、

その「連座」の真相は現在も不明です。」

「角倉了以の実弟は、

「豊臣秀次」の家臣でありました。

事件の連座をまぬがれた彼は

やがて慶長十五年に亡くなります。

つまり、

了以翁が瑞泉寺を創建する慶長十六年は、

実弟の一周忌の年に当たります。

歴史の資料には何も記録がありませんが、

怨念の「塚」が

秀次公一族の新たな「墓所と寺」に

生まれかわるためには、

理不尽な「秀次事件」の

犠牲になった人々に対する

「角倉家」の熱い思いが、

その財力にも増して

大きな力となったのではないか・・

瑞泉寺二十一代の前住職は、

そう考えております。」

このように書かれています。

なかなか深いですね・・

秀次事件とその後は・・。

秀次公の塚。

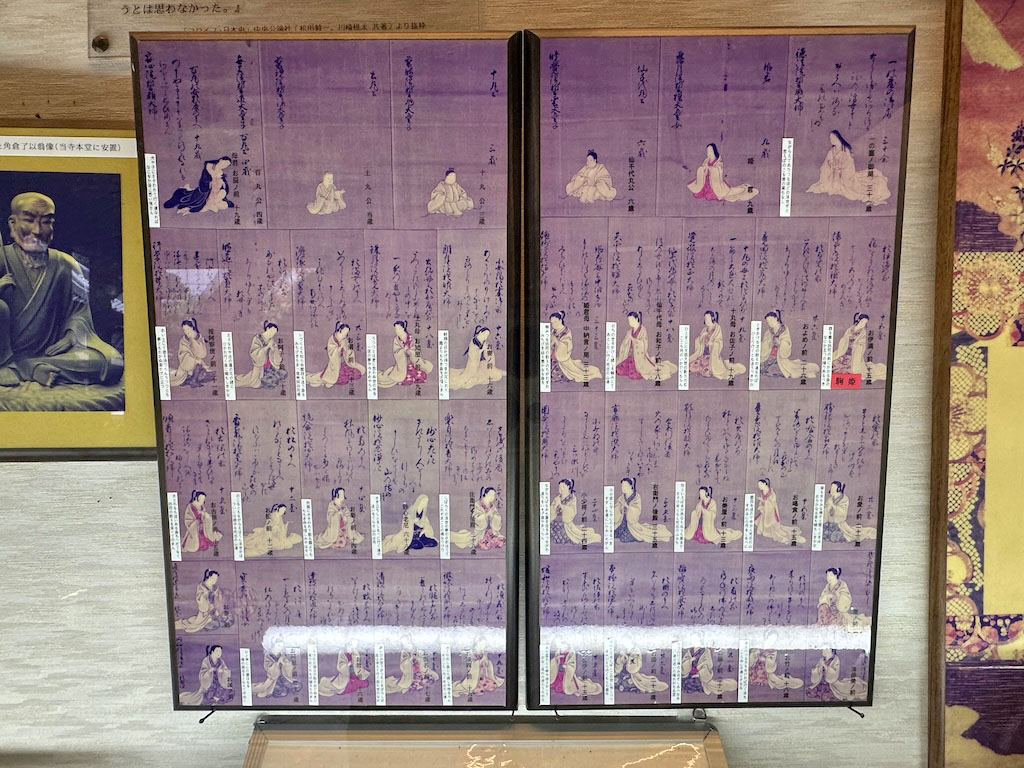

処刑された妻妾・子供ら。

秀次と共に自刃した五人の家臣。

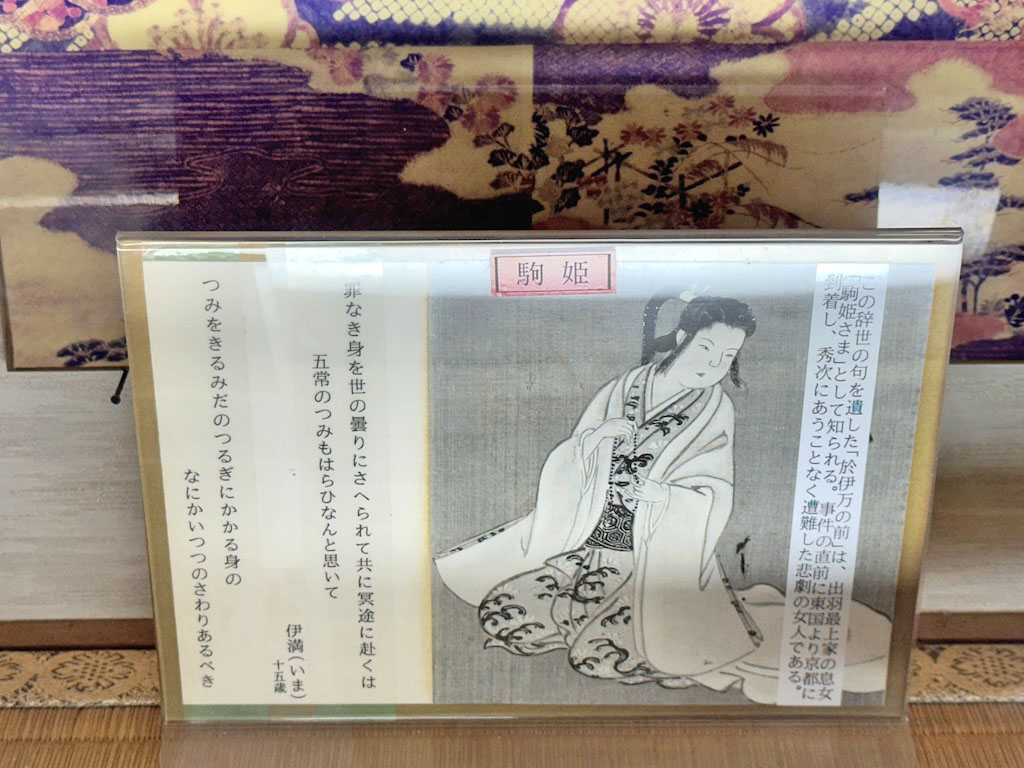

左下が駒姫の辞世。

「罪なき身を世の曇りにさへられて

共に冥途に赴くは

五常のつみもはらひなんと思いて

伊満(いま)十五歳

つみをきるみだのつるぎにかかる身の

なにかいつつのさわりあるべき」

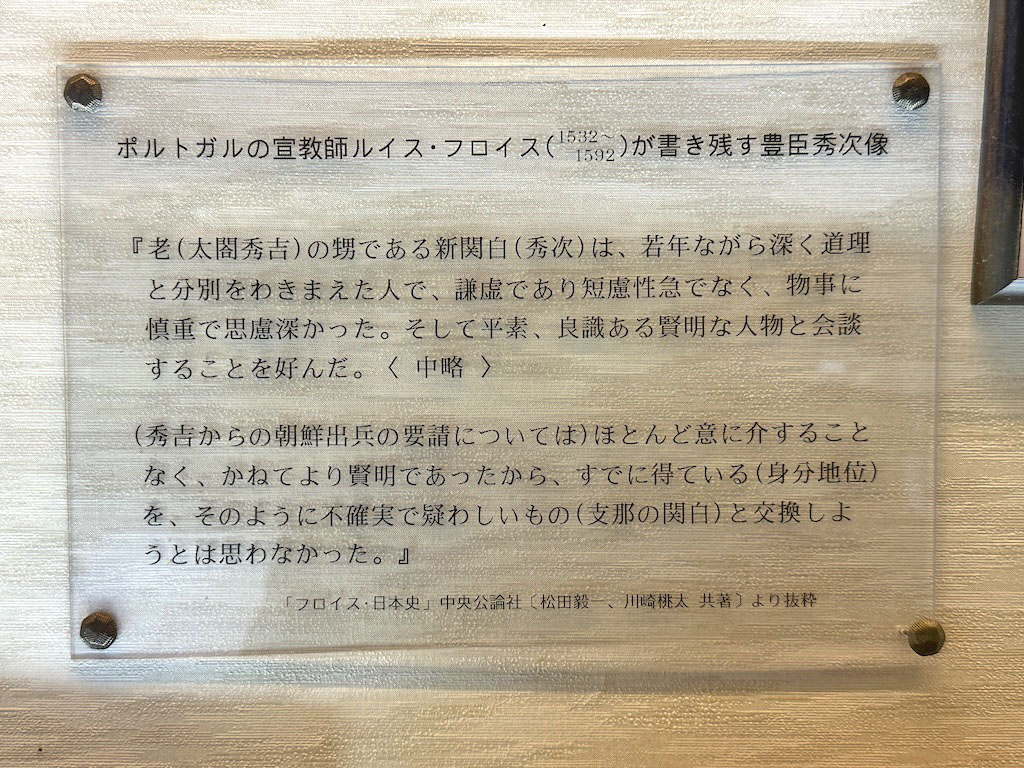

ルイスフロイスが書き残した秀次像。

朝鮮出兵に対し、

冷めた目を持っていたようです・・

太閤の仕打ちに対する

人々の気持ちが込められた詩。

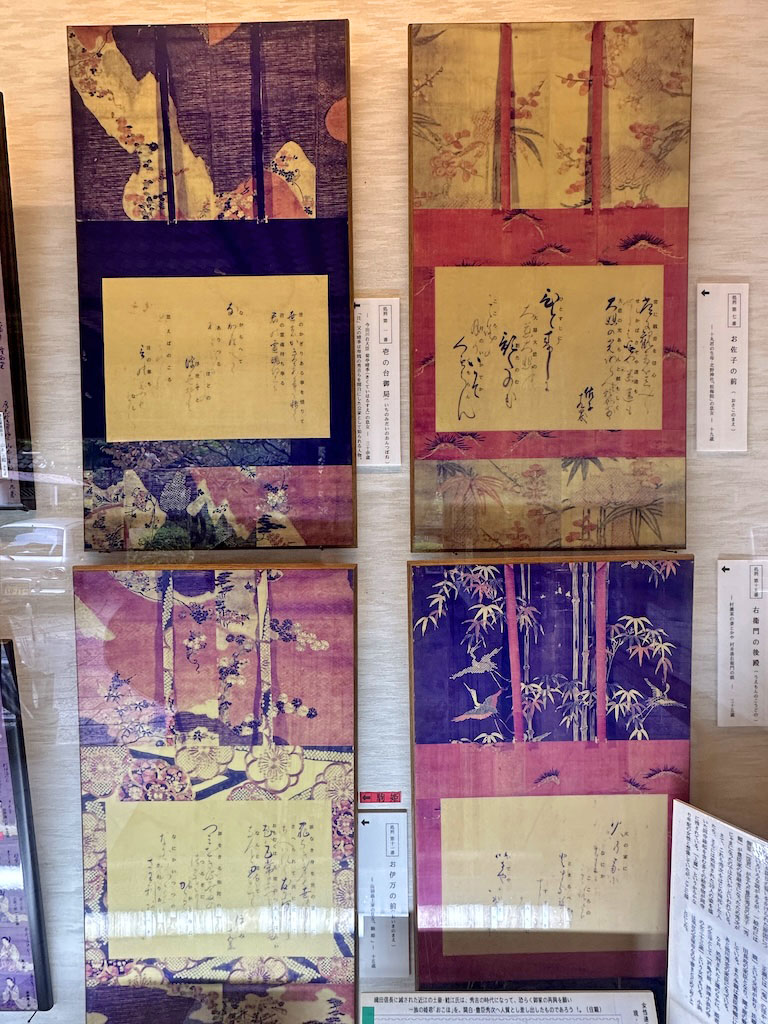

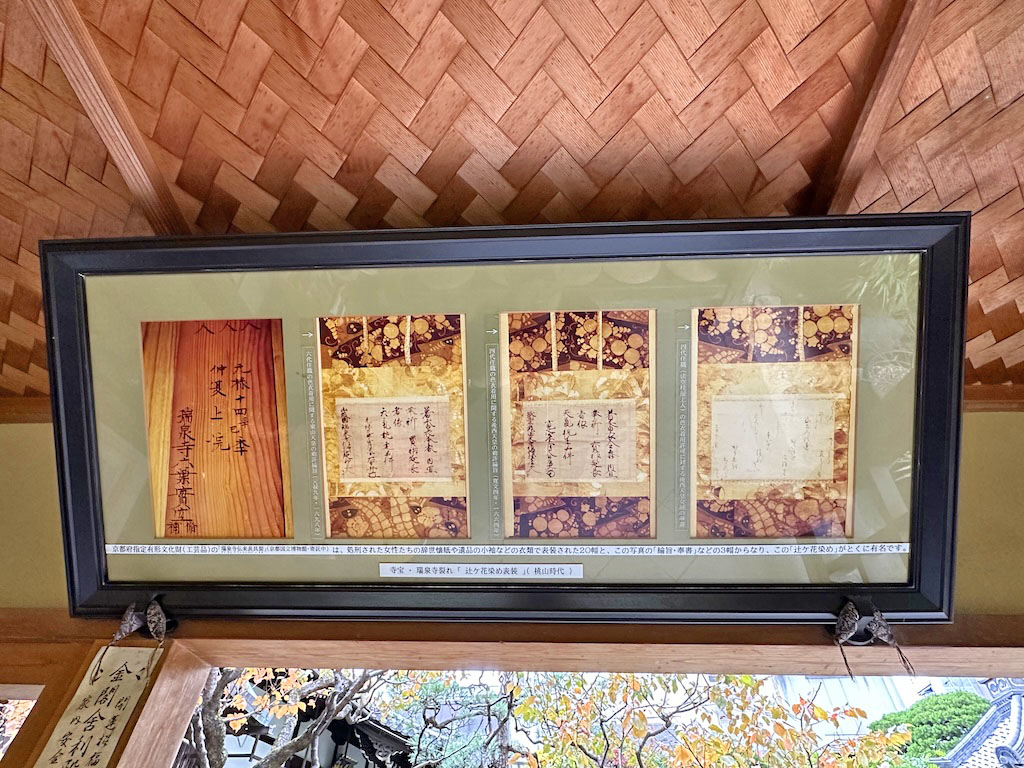

「瑞泉寺伝来表具裂」

「処刑された女性たちの辞世懐紙や

遺品の小袖などの衣類で

表装された20幅と、

この写真の「綸旨・奉書」などの

3幅からなり、

この「辻ケ花染め」が

特に有名です。」

とにかく中身が濃いすぎて、

すでに記憶にないことも含め(笑)

瑞泉寺の資料と拝観者への

ご配慮には心から感謝しています。

(続く)