阿弥陀寺(福岡県みやこ町)

大内氏と会津

阿弥陀寺の本堂横に植えられた

「会津身不知柿」。

この柿の木は、

郡長正を通じての

会津と豊津(みやこ町)との

交流において植えられたものです。

この一風変わった名前の柿が気になり

ネットで調べていたところ、

「会津物語」というサイトを知り、

そこで、

驚くべきことに遭遇しました。

それは山口を中心として、

広大な領土を持っていた大内氏と

会津との関係です。

以下、サイトから

引用(コピペ)させていただきます。

「戦国時代の天正年間に、

福島県二本松市小浜を

支配していた大内氏は、

小浜にある西念寺の住職・夕安和尚を

中国に派遣しました。

そうして、その夕安和尚が中国から

持ち帰ったと伝えられるものの中に、

「柿」がありました。

当時から、甘柿と渋柿の双方が

あったとされています。

大内氏は、

天正13(1585)年9月25日に滅亡。

会津へ逃れています。

その際、宮森一族

(大内氏が治めていた

宮森城の家臣・領民ら)も

一緒に会津へと入っています。

そしてその際に、

西念寺の柿も持ち込まれたとされています。

それが身不知柿のもとになりました。」

要するに大内氏は飛地ともいうべき、

遠く離れた東北にも領地を

持っていたということなのかと思い、

調べてみると、

ここで記された「大内氏」は、

「陸奥大内氏」と言われる、

同じ長門守護大内氏を祖とする、

言わば「枝分かれ」だった様です。

ただ、大内氏という範疇では、

お仲間ですね(笑)

こちらは5年ほど前に訪問した、

山口市にある

大内氏の領土変遷図です。

オレンジ色の部分が、

天文二十年(1551)

大寧寺の変で、

山口の大内氏が実質的に滅びる直前、

大内義隆時代の版図ですが、

ここには東日本の地図はなく、

その後、

天正13年(1585)に滅亡した

福島県二本松市小浜の

「陸奥大内氏」のことは、

全く出ていませんでしたので、

今回知ることが出来たのは、

間違いなく、

「会津身不知柿」の存在と

郡長正さんのおかげしょう!

参道

郡長正の墓、

秋月藩士の墓を参拝後、

阿弥陀寺へ。

阿弥陀寺は右、

墓域は突き当たりになります。

キャッチフレーズは「招福観音」。

正面からお邪魔します。

「真言宗 阿弥陀寺」の寺号標。

境内入って左の御神木。

まずはお地蔵様にご挨拶。

そして手水舎へ。

亀ちゃんとお坊様、

そして清浄な水、

こりゃ〜癒されますな〜!

亀ちゃんドアップ。

穏やかで優しいお顔は、

僕たちの波長とピッタリ合います。

「招福観音」に参拝。

これで僕たちには、

福が招かれた・・はず(笑)

本堂

身を清めた後は本堂へと向かいます。

参拝。

柿の木・お地蔵様など

参拝後、本堂向かって左手、

ちょっと奥まった一角へ。

中の空間に入る前、

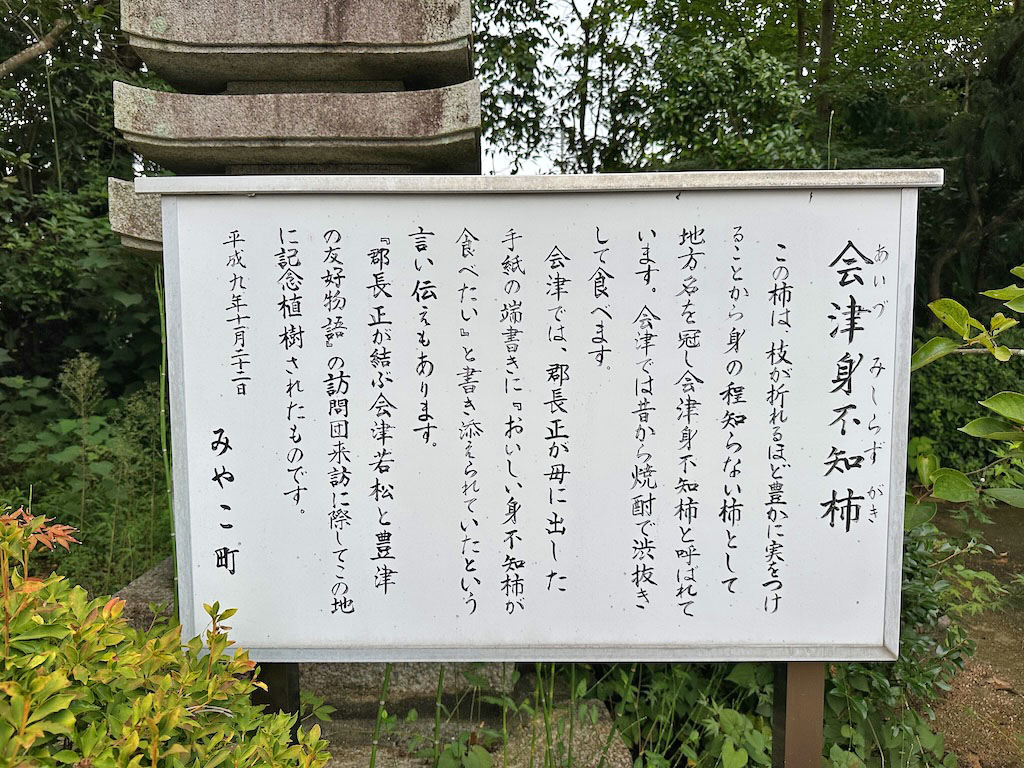

十三重塔(石塔)の手前の案内板を確認。

「会津身不知柿」

これが冒頭に書いた柿の木です。

案内を書き出すと以下になります。

「この柿は、枝が折れるほど

豊かに実をつけることから

身の程知らない柿として

地方名を冠し

会津身不知柿と呼ばれています。

会津では昔から

焼酎で渋抜きして食べます。

会津では、

郡長正が母に出した手紙の端書きに

「おいしい身不知柿が食べたい」と

書き添えていたという

言い伝えもあります。

「郡長正が結ぶ会津若松と豊津の友好物語」

の訪問団来訪に際して

この地に記念植樹されたものです。

平成九年十一月二十二日

みやこ町」

会津の柿に僕も妻も感動です・・・

木自体は小さいながらも

実が成っていますね!

柿の実をアップ。

この後、奥に進むと

見たこともないお地蔵様が

いらっしゃいます。

「幸運を当てる地蔵さん」

これは、めっちゃレアですね!

弓矢を持って、

まるでキューピットみたい(笑)

この矢に当たって、

幸運を掴みたいものですが、

このお地蔵様に出会えたこと自体、

既に幸運ですよね!

こちらはスタンダードなお地蔵さん。

優しいお顔に癒されます。

「椿不動尊」

迫力満点だ〜!

ここまでで阿弥陀寺の参拝は完了。

ただ、ここで一つ忘れた事が・・

それは、

ツーショットの撮影です(笑)