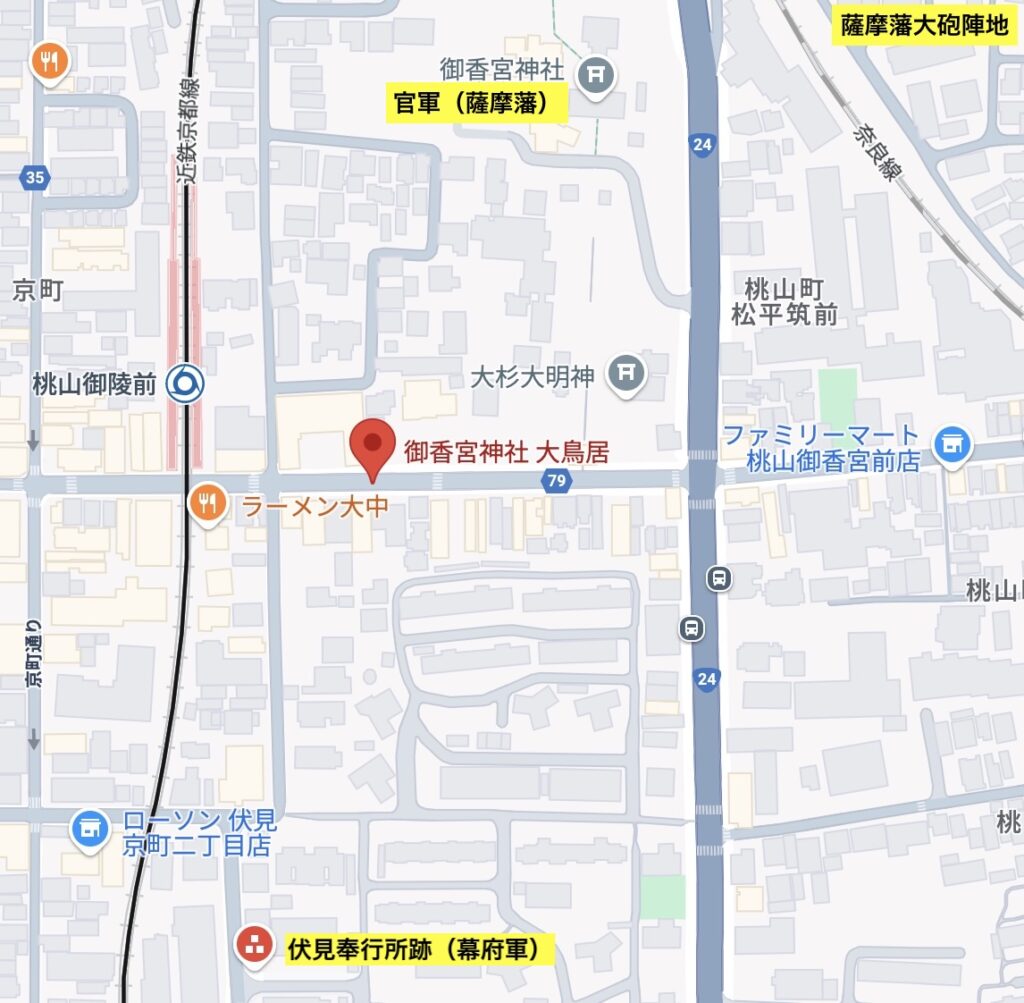

伏見奉行所跡(京都市)

肌で感じる

戊辰戦争における

伏見の戦いの陣取りを

Googleマップに書き込むと、

以下になります。

北側の御香宮神社と

大砲陣地が官軍(薩摩藩など)、

南側の伏見奉行所が、

幕府軍(会津藩など)で、

その距離は直線で300〜400mほど。

ただし、これを地形で見ると、

官軍は高い位置で、

幕府軍は低地なので、

最初から幕府軍側は不利でした。

なんせ幕府軍側からしたら

山の上から大砲が降ってくる

みたいなものですから・・・

そんな地形的な優劣と、

兵器の性能差、

そして「錦の御旗」の効果もあり

幕府軍の潰走で戦いは終結しています。

そんな両陣営の距離感や

高低差のある地形を

実際に肌で感じるべく、

僕たちは、御香宮神社から

伏見奉行所跡へと歩いてみました。

御香宮神社 大鳥居

徳川政権の京都掌握の要でもあった伏見城。

その大手門(現表門)や

車寄(現拝殿)などが移築された

御香宮神社に徳川の敵である、

官軍が陣取ったのを見て、

空の上の家康さんは

複雑な気持ちだったでしょう・・

まあ歴史とは、こんなものですが・・

御香宮神社の表門を出て西へ。

下り坂というのが、

白壁の段差を見ても

よく分かりますね。

振り返って見ると、

逆に上り坂を確認できます。

神額。

「延寶甲寅」と書かれていますので、

西暦1674年に寄進された

もののようですが、

鳥居自体がそうなのか、

神額のみなのかは不明です。

さらに南へ坂を下っていき、

程なくして伏見奉行所跡に到着です。

伏見奉行所跡

はっきり言って、

「遺構」はほぼありません。

ただし、

気分を盛り上げてくれるアイテムは、

いきなり出現するのです!

団地の建物が奉行所風外観で、

しかも白壁と板塀までもが再現?

されていますね。

素晴らしいおもてなしをいただき、

かたじけない!

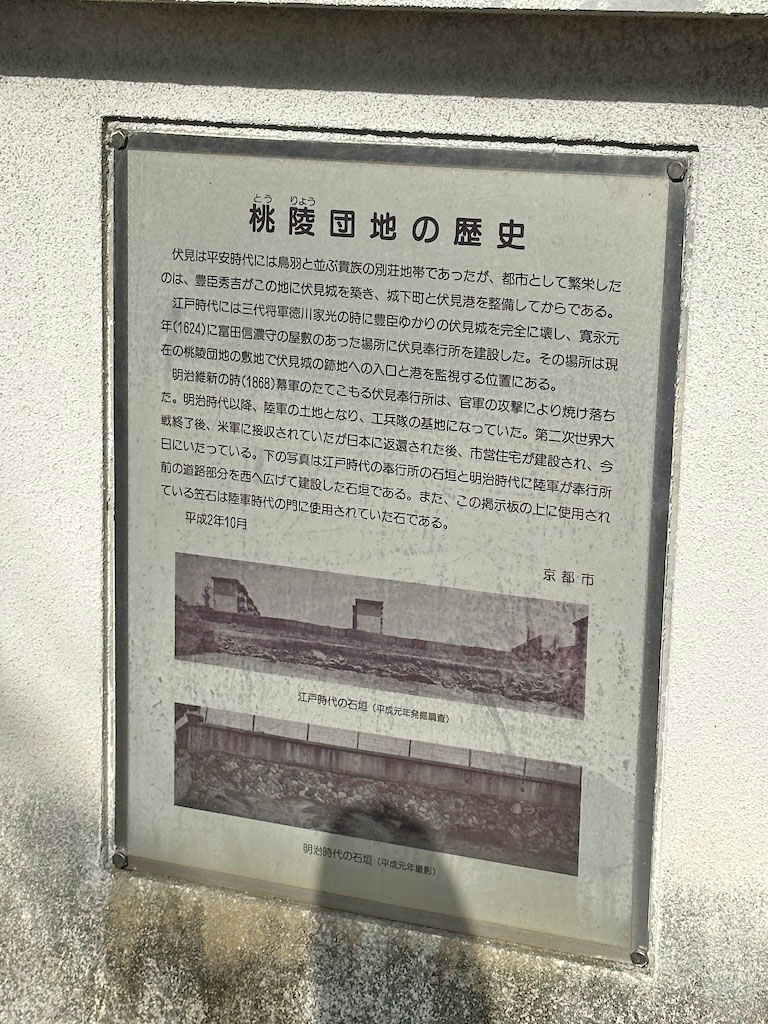

案内板の笠石は、

陸軍時代の門に使用されていた石で、

この場所の歴史を

今に残してくれた行政の人、

グッジョブです。

「桃陵団地の歴史」

「伏見は平安時代には鳥羽と並ぶ

貴族の別荘地帯であったが、

都市として繁栄したのは、

豊臣秀吉がこの地に伏見城を築き、

城下町と伏見港を整備してからである。

江戸時代には三代将軍徳川家光の時に

豊臣ゆかりの伏見城を完全に壊し、

寛永元年(1624)に

富田信濃守の屋敷のあった場所に

伏見奉行所を建設した。

その場所は現在の桃陵団地の敷地で

伏見城の跡地への入口と港を

監視する位置にある。

明治維新の時(1868)

幕軍のたてこもる伏見奉行所は、

官軍の攻撃により焼け落ちた。

明治時代以降、陸軍の土地となり、

工兵隊の基地になっていた。

第二次世界大戦終了後、

米軍に接収されていたが

日本に返還された後、

市営住宅が建設され、

今日にいたっている。

下の写真は江戸時代の奉行所の石垣と

明治時代に陸軍が奉行所前の

道路部分を西へ広げて

建設した石垣である。」

さらにもう一つの案内を確認。

「伏見奉行所跡」

「伏見は、江戸時代、

幕府の直轄領だった。

宿場町としても規模が非常に大きく、

宇治川・淀川と高瀬川とを中継する

川港としても大いににぎわった。

伏見城を廃した幕府は、

この地に伏見奉行所を置き、

伏見町及び伏見廻り八か村と

葭島新田を治めた。

その範囲は、

ここ西奉行町・東奉行町から

南は桃陵中学校にいたる広大なもので、

正門は西側にあった。

正門の南北には石垣の上に白壁が続き、

南北二つの櫓がそびえていたと伝わる。

伏見奉行所は、

伏見町の司法・行政だけでなく、

川船の監督、管轄する農村からの

年貢徴収なども担当した。

そのため、

江戸幕府の遠国奉行としては

上席に位置し、

旗本よりも大名が

任じられることが多かった。

慶応三年(1867)六月に

二十六代奉行の林忠交

(請西藩主、千葉県の大名)が

病死した後は空席となり、

職務は京都町奉行が管轄した。

慶応四年(明治元年)(1868)

正月三・四日の鳥羽伏見の戦いでは、

会津兵や新撰組ら

旧幕府側がここを本陣とした。

しかし御香宮神社に陣を布いた

薩摩兵から砲火を浴びせられ、

焼失した。

維新後は、明治四年(1871)に

親兵(後の近衛兵)が配置され、

ついで工兵第十六大隊が置かれた。」

明治維新後、

全国にあった奉行所の多くは、

「裁判所※」となっていますが、

ここ伏見奉行所は、

幕府側の陣地だったからか、

焼失したからかは不明ですが、

京都町奉行所に編入され、

そして京都裁判所としての

道を歩んでいます。

※ 現在の裁判所とは意味あいが異なり

○○後の県庁的なもので、

○○裁判のみの機関ではない。

この後は、鳥羽伏見の戦い第二幕、

淀城周辺へと向かいます。