御香宮神社(京都市)表門

豊臣と徳川の伏見城

御香宮神社が鎮座するのは、

伏見城下の武家屋敷跡になります。

伏見城は豊臣秀吉が二度築城し、

関ケ原の前哨戦では、

家康の城代、鳥居元忠が

豊臣伏見城に籠城、奮戦するも焼失、

徳川家康が再建し、

その後、

家光さんの将軍宣下の後、

廃城となっています。

というわけで、

御香宮神社は、

豊臣・徳川の伏見城に関係する遺構が

ミックスして残されているという、

お城好きにとって心踊る神社なのです(笑)

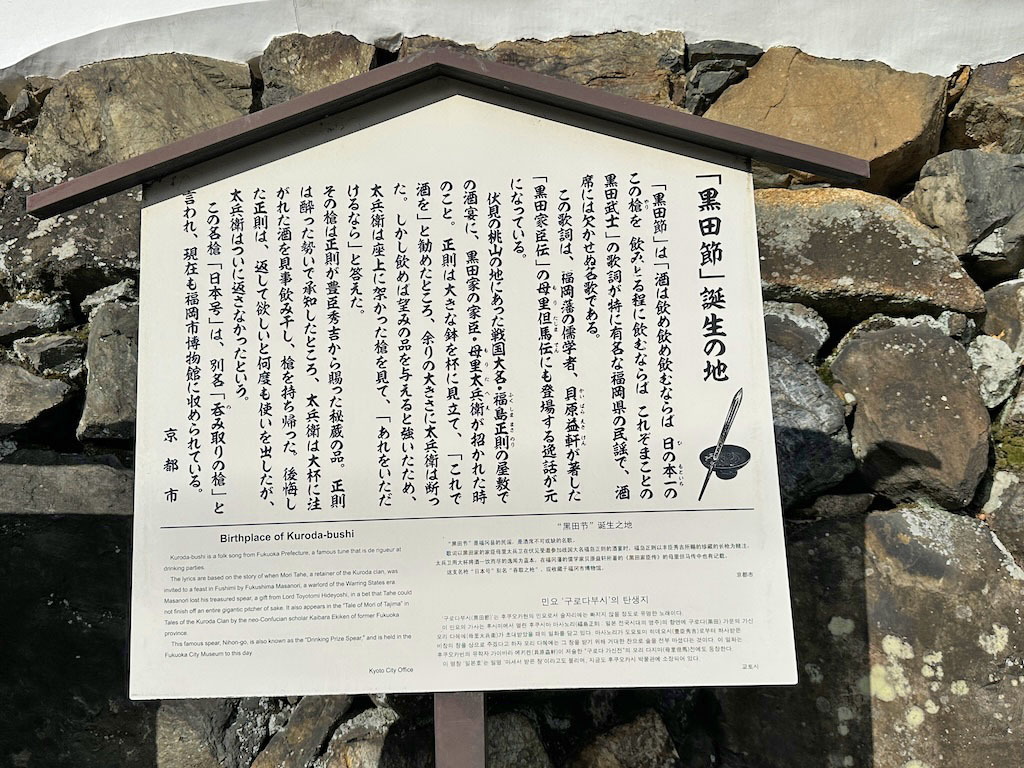

黒田節誕生の地

僕の認識に全くなかったのが、

「黒田節誕生の地」であった事。

神社の石垣と白壁の塀の前で、

偶然見つけたのが、黒田節の案内です。

「黒田節誕生の地」

京都の由緒ある町で、

僕たちの地元「福岡」の名前が、

書かれているのを見て、

もうビックリですよ!

案内を書き出すと以下になります。

「黒田節は

「酒は飲め飲め飲むならば

日の本一のこの槍を

飲みとる程に飲むならば

これぞまことの黒田武士」の

歌詞が特に有名な福岡県の民謡で、

酒席には欠かせぬ名歌である。

このかしは、福岡藩の儒学者、

貝原益軒が著した「黒田家臣伝」の

母里但馬伝にも登場する

逸話が元になっている。

伏見の桃山の地にあった

戦国大名・福島正則の屋敷での酒宴に、

黒田家の家臣・母里太兵衛が

招かれた時のこと。

正則は大きな鉢を杯に見立て、

「これで酒を」と勧めたところ、

余りの大きさに太兵衛は断った。

しかし飲めば

望みの品を与えると強いたため、

太兵衛は座上に架かった槍を見て、

「あれをいただけるなら」と答えた。

その槍は正則が

豊臣秀吉から賜った秘蔵の品。

正則は酔った勢いで承知したところ、

太兵衛は大杯に注がれた酒を

見事に飲み干し、槍を持ち帰った。

後悔した正則は、

返して欲しいと何度も使いを出したが、

太兵衛はついに返さなかったという。

この名槍「日本号」は、

別名「呑み取りの槍」と言われ、

現在も福岡市博物館に収められている。」

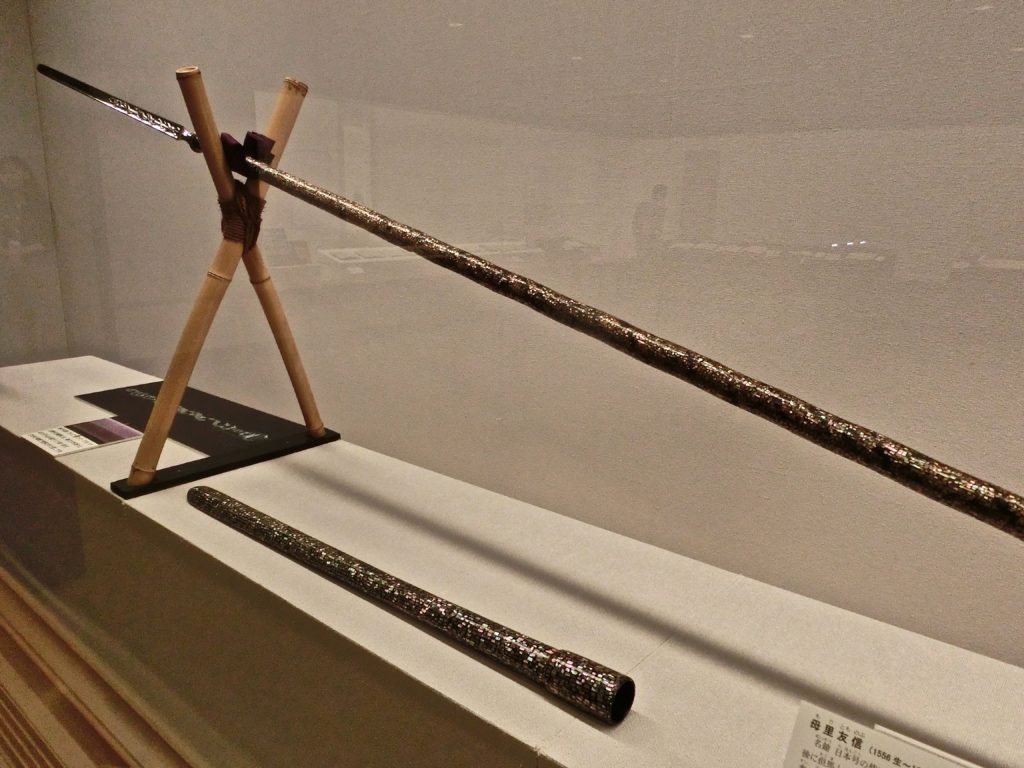

こちらが以前、

福岡市博物館で見た日本号で、

切先には傷も付いていて、

実戦でも使われたのかも知れません。

とにかく

御香宮神社とこの日本号が

深い関係だったなんて、

やはり現地に行かなきゃ

わからんことですね(笑)

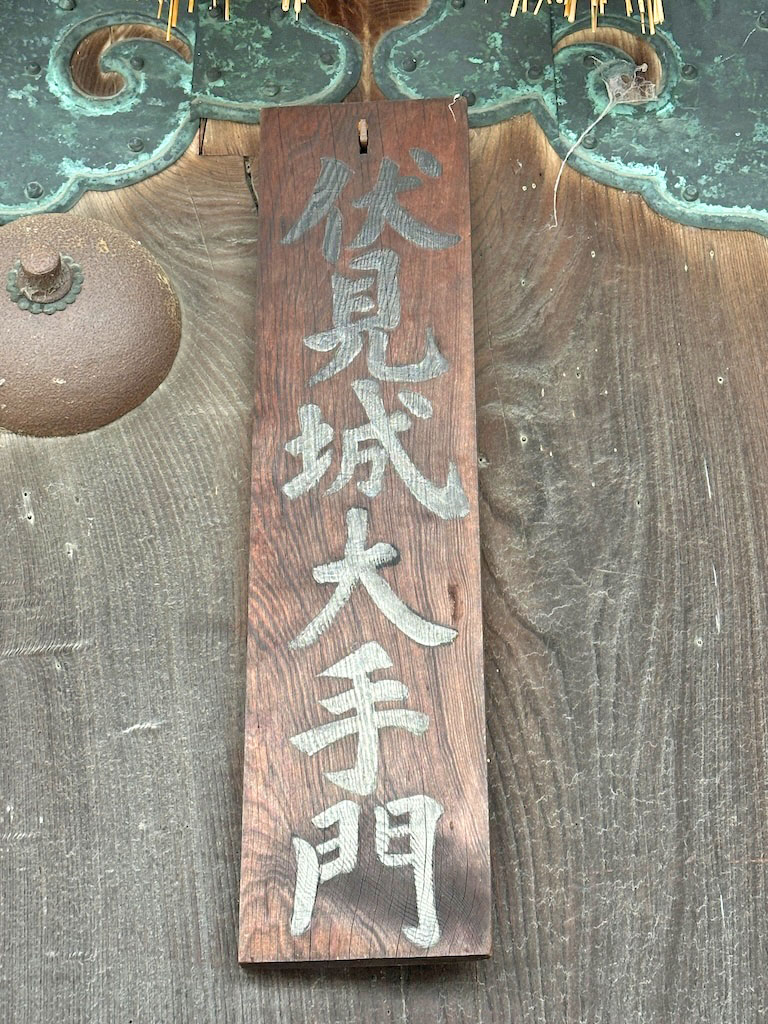

表門(伏見城大手門)

御香宮神社で一番のお目当ては、

伏見城大手門を移築した表門です。

良い雰囲気!

ご対面(笑)

元和八年(1622)

徳川頼房(水戸黄門の父)が

伏見城の大手門を移築寄進したものです。

家光さんの将軍宣下が翌元和九年ですから

「将軍宣下が終わったら伏見城は廃城」

そう決まっていたのでしょう・・・

「伏見城大手門」の表札が、

何だか誇らしげで、

気分を高揚させてくれます。

屋根瓦は徳川の三つ葉葵と・・

神社の神紋。

石鳥居

大手門をくぐると、

石鳥居があります。

柱に何か刻まれています・・・

「延享丁卯歳再立」。

(延享四年(1747)に再建)

そして鳥居の横には、

鳥居の残欠とともに案内があります。

これはかなりレア物ですね!

案内を確認してみると・・

「大手筋木鳥居旧基礎石について」

「江戸時代・萬治二年(1659)

紀州徳川頼宣は当神社境内入口の

大手筋に石鳥居を奉納した。

その鳥居は寛文年間の大地震により倒壊、

その後数度の建替えを経て、

明和四年(1767)に

現今の鳥居が奉納された。

数回の修理後、

平成十年九月の台風により

傾斜したのを機に解体修理を行った。

今回修理にあたり基礎を

鉄筋コンクリートで補強するのに際して

旧来の柱根石を交換したが、

柱根を支えていた

石底根石は再利用している。

ここに数十トンの重さを支えていた

基礎石の状況を図示して、

往時の土木技術の確かさを

感じ取っていただければ幸いである。」

鳥居には延享四年(1747)に再建と

刻まれていますが、

案内では明和四年(1767)と

約20年後になっていますので、

柱はそのまま使って明和四年に

修復再建されたのかも知れません。

伏見義民事蹟

伏見城大手門前には、

もう一つ、

江戸時代の痕跡があります。

門は閉ざされていますが、

中はよく見えます。

案内を要約抜粋知ると

以下になります。

「伏見義民事蹟」

「天明五年(1785)

時の伏見奉行小堀政方の悪政を

幕府に直訴し、

伏見町民の苦難を救い、

自らは悲惨な最後を遂げた

文殊九助ら七人を伏見義民という。

江戸時代、伏見は交通の要衝として栄え、

政治・経済上重要な地であったため、

幕府の直轄地として奉行所が置かれた。

安永八年(1779)に奉行となった

小堀政方は数々の悪政を行い、

住民に対する苛斂誅求は

言語に絶するものがあった。

文殊九助ら七人は、

奉行の悪政に虐げられた

住民の苦難を坐視するに忍びず、

苦心惨憺の末、

天下の禁を破って幕府に直訴した。

このため、天明五年(1785)

政方は奉行を罷免されたが、

九助ら七人も獄中で相ついで病死した。

この碑は明治二十年年(1887)に

建てられたもので

碑文は勝海舟の撰、

題字は三条実美の書である。

毎年五月十八日には

伏見義民顕彰会によって

慰霊祭が執行される。」

ここでの注目は、

小堀政方があの有名な

「小堀遠州」の子孫だという事です。

先祖は偉くとも、子孫は・・・(汗)

Wikipediaによれば、

「改易後小堀政方は、茶人として活動し、

『喫茶式』および『数寄記録』を記した。

改易によって小堀遠州以来の領地を失い、

遠州流茶道を断絶の危機に晒した一方で、

遠州流の作法を書物としてまとめ上げ、

後世に伝える役割を

果たしたことは評価されている。」

荒木村重も信長への謀反で、

一族郎党全員処刑された後、

逃げ延びて茶人として復活していますが、

過去に何があろうとも

「今」を精一杯生きる事は、

ある意味「正しい」のかも知れません。

過去を反省する暇があるならば、

未来に何か残す方が賢明かと・・・

柵越しに狛犬を撮影。

こんなデザイン、

誰が考えたのかな?(笑)

吽形。

参拝。

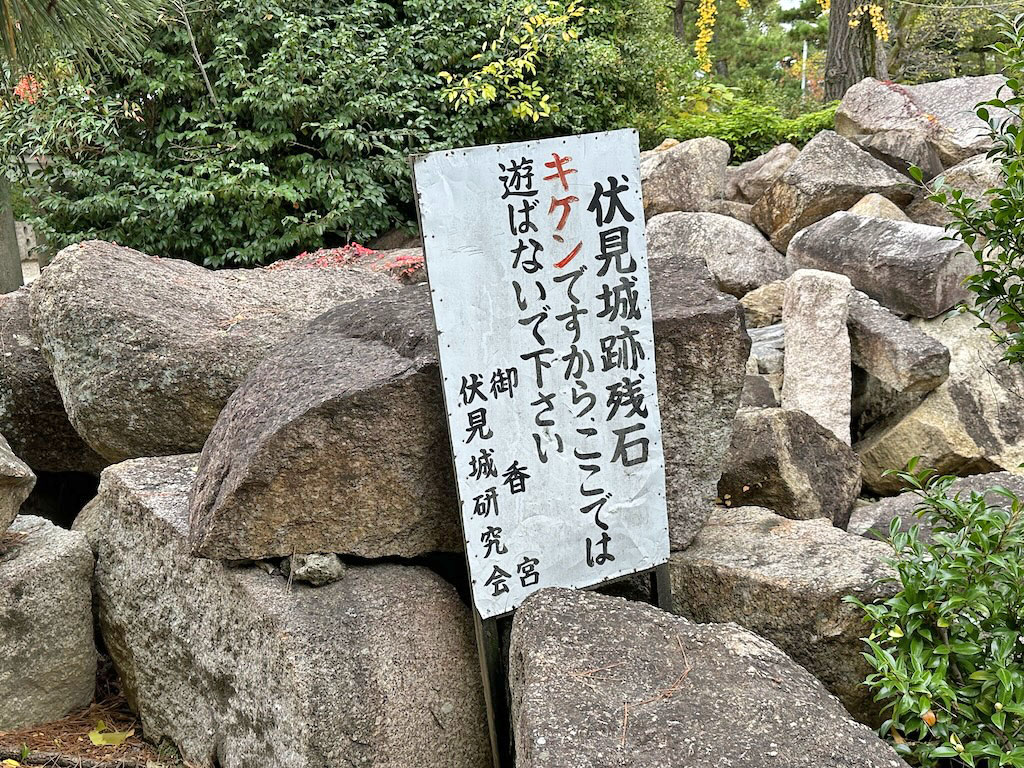

伏見城跡残石

次なる見所は、

伏見城の石垣に使われていた残石です。

参道途中の末社に参拝。

さらに奥へ。

桃山天満宮。

色付いたイチョウが美しい!

でもお目当ては、

境内入って左側の「石」です(笑)

お〜ちゃんと書いてある!

「伏見城跡残石」。

注意喚起に従い、

ここでは遊ばず

見るだけにしました(笑)

(続く)