御香宮神社(京都市)拝殿・本殿

目的

御香宮神社訪問の一番の目的、

それは戊辰戦争の時、

官軍側の拠点であったこの神社で、

「鳥羽伏見の戦い」を感じる事で、

二番目が参拝で・・す(汗)

御祭神の神功皇后様、お許しを!(笑)

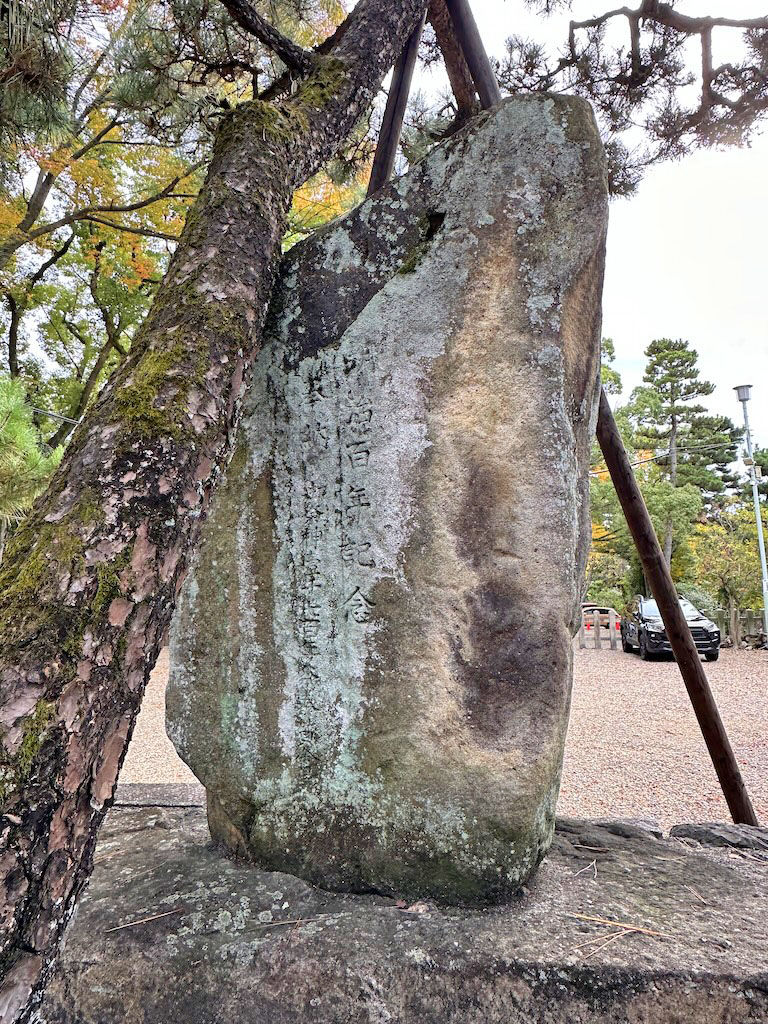

「伏見の戦跡」碑

実際は神様に敬意いを払い、

本殿参拝後、ここを訪問したのですが、

やはり主目的(笑)なので、

先に書くことにします。

参拝・・と言うのか、

慰霊というのか、

石碑ではありますが、

戊辰戦争で亡くなった方々、

歴史を紡いでくださった先人を思い、

黙礼・・

表面。

背面。

「明治百年記念」の文字が、

刻まれていますので、

1968年の建立かと思われます。

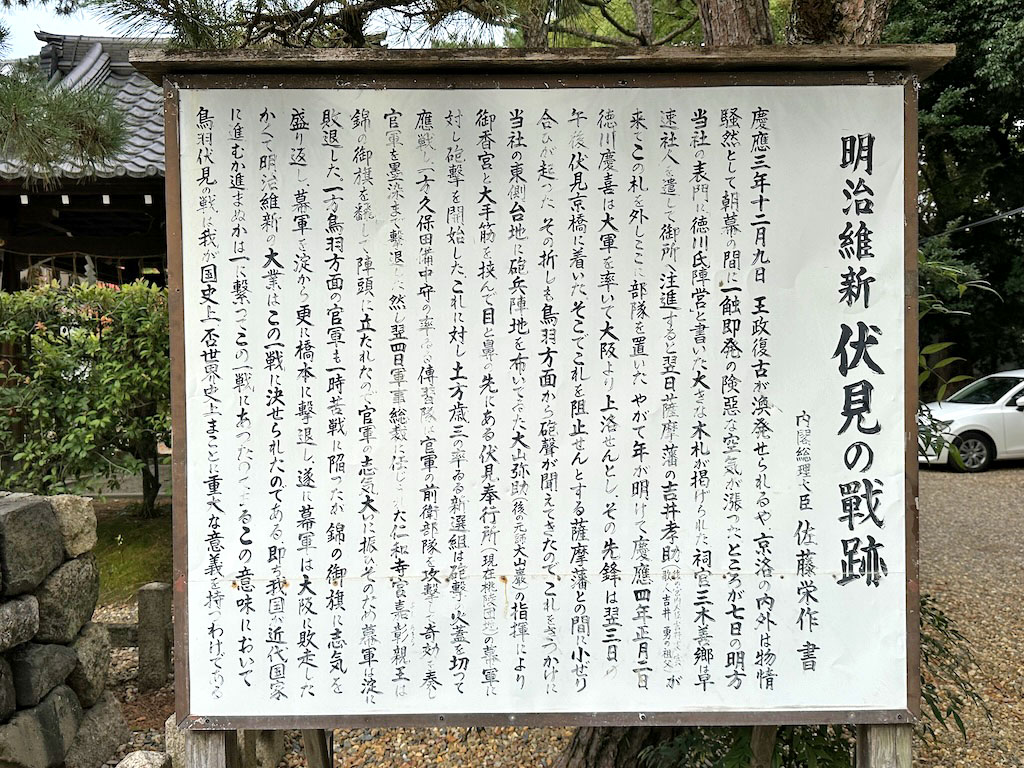

「明治維新 伏見の戦跡」

一番の注目は、

僕が小学校の頃、

初めて覚えた総理大臣の名前、

「佐藤栄作」の書という事です(笑)

説明を書き出すと以下になります。

「慶應三年十二月九日

王政復古が渙発せらるや、

京洛の内外は物情騒然として

朝幕の間に一触即発の

険悪な空気が漲った。

ところが七日の明方当社の表門に

徳川氏陣営と書いた

大きな木札が掲げられた。

祠官三木善郷は

早速社人を遣して御所へ進駐すると

翌日薩摩藩の吉井孝助が来てこの札を外し

ここに部隊を置いた

やがて年が明けて慶應四年正月二日

徳川慶喜は大軍を率いて

大阪より上洛せんとし、

その先鋒は翌三日午後伏見京橋に着いた。

そこでこれを阻止せんとする薩摩藩との間に

小ぜり合ひが起った。

その折しも鳥羽方面から

砲聲が聞こえてきたので、

これをきっかけに当社の東側台地に

砲兵陣地を布いていた

大山弥助(後の大山巌)の指揮により

御香宮と大手筋を挟んで

目と鼻の先にある

伏見奉行所(現桃陵団地)の幕軍に対し

砲撃を開始した。

これに対し土方歳三の率いる

新選組は砲撃の火蓋を切って応戦し、

一方久保田備中守の率いる

傳習隊は官軍の前衛部隊を攻撃して

奇効を奏し官軍を黒染まで撃退した

然し翌四日軍事総裁に任じられた

仁和寺宮嘉彰親王は

錦の御旗を飜して陣頭に立たれたので

官軍の志気大いに振ひ

そのため幕軍は淀に敗退した。

一方鳥羽方面の官軍も一時苦戦に陥ったが

錦の御旗に志気を盛り返し、

幕軍を淀から更に橋本に撃退し、

遂に幕軍は大阪に敗走した。

かくて明治維新の大業は

この一戦に決せられたのである。

即ち我国が近代国家に進むか進まぬかは

一に繋ってこの一戦にあったのである。

この意味において

鳥羽伏見の戦いは我が国史上、否世界史上

まことに重大な意義を持つわけである。」

これを大まかに言うと、

官軍側が勝利した事で、日本は発展し、

メデタシメデタシという主旨ですね・・

260年間外国と戦争をせず、

平和だった江戸時代と、

維新後、昭和20年までの80年近く、

国が滅びそうになるまで、

ほぼ戦争の連続だった近代国家・・

欧米の植民地にならないよう、

必死だった明治の人々の気骨、

そしてこの国を

今の形までにしてくれた功績とは

単純に比較は出来ないと思いますが、

文明の発展が人類を幸せにするなんて、

全く絵空事としか思えません・・

北海道で文明が発達していなかった

アイヌの人々が、

日本の支配下に置かれた後、

言語に絶する苦しみと悲劇を

味わったことなども含め、

文明とは一体何なのかと

いつも思ってしまいます・・・

手水舎

伏見城跡残石などを巡り拝殿へ。

松の木が並んだ参道。

左は土蔵、

右に手水舎が見えてきました。

なんか立派ですね!

手水鉢は天保十五年(1844)寄進。

井筒に刻まれた「斯水神霊」とは、

水の神様という意味でしょう(多分)

なんか大喜びしながら

神様の水で禊ぐ妻。

何が嬉しいのか?(笑)

青銅製燈籠

禊も完了し、拝殿へ。

なんか、

めっちゃお洒落な拝殿ですよ!

そして参拝する前に気になる燈籠へ・・

天保十三年(1842)寄進の石燈籠。

一つの石から彫り出して整形された

梯子形の階段が付いているのが、

なかなか珍しいですし、

200年近く経っても

その機能性が損なわれていないのも

さすがです。

青銅製の燈籠。

明和九年(1772)九月、

板倉佐渡守家臣と陽刻され、

寄進者の名前自体は読めません・・

この時代の板倉佐渡守とは

恐らく板倉勝清の事でしょう。

実はこの方と間違われて、

熊本藩五代藩主、細川宗孝が

江戸城で斬り殺さた事件が、

江戸城で起きています・・

板倉勝清に恨みを抱いていた、

板倉勝該(かつかね)が

細川家の九曜紋と

板倉家の九曜巴紋を見間違って、

人違いで殺してしまったという

忠臣蔵の松の廊下っぽい事件です。

(諸説あり)

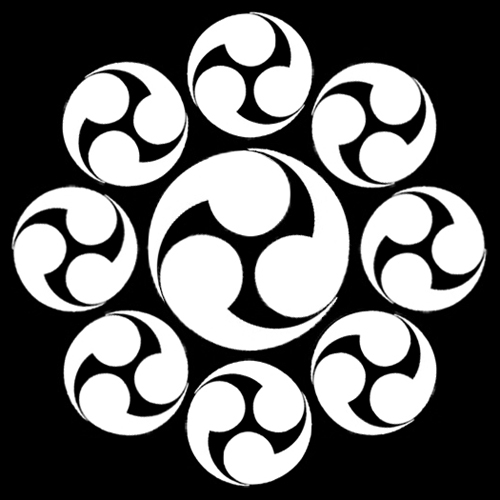

こちらが板倉家の九曜巴紋で、

間違われた細川家では、

事件後、周囲の丸を小さくした

「細川九曜」に改め、

五箇所だった裃の家紋を

七箇所に変更しています。

(Wikipediaによる)

御香宮神社、何かと見所、

考えどころが多く、

なかなか先に進めません(笑)

御社殿

ようやく拝殿へ。

拝殿は寛永2年(1625)

紀州徳川家、徳川頼宣による寄進で

伏見城御車寄の拝領と伝わっています。

表門が頼宣の弟、

水戸徳川家の徳川頼房の寄進で、

こちらも伏見城大手門の移設でしたので、

二つもの徳川伏見城の遺構を

目の当たりできるというのは、

お城好きにはたまりません(笑)

ちなみに寄進したお二人は、

伏見城で生まれていますし、

御香宮神社には特別な思いもあり、

伏見城から移設寄進

したのかも知れません。

(勝手な推測です)

拝殿前の彫刻は鯉の滝登り。

目に優しいブルー基調も素敵です。

拝殿横の能舞台。

拝殿内の通路。

拝殿を通過して本殿へ。

本殿前の御香水。

以下案内の抜粋です。

「平安時代の貞観四年(863)9月9日、

境内から水が湧き出し

よい香りが四方に漂い、

この水を飲むと病気が

たちまち癒りました。

この奇端により、

清和天皇から

「御香宮」の名を賜りました。

井戸は、明治時代に涸れましたが、

昭和57年の春に復元、

昭和60年には、歴史と由緒があり、

水量も豊富で、保存管理が

よいことから環境省の

「名水百選」に認定されました。」

これは凄いですね!

百年近くも涸れていたものが、

復活したとは!

以前訪問した佐賀県の縫ノ池湧水が、

40年ぶりに復活した話を思い出します。

本殿前にて参拝。

本殿は、慶長十年(1605)

徳川家康の命により

京都所司代、板倉勝重を

普請奉行として建立されています。

本殿向かって右から一周します。

近影。

本殿自体には、

本殿向かって左には桜(枝垂れ桜)、

右には梅の花の絵が描かれています。

梅。

この違いを発見したのは妻ですが、

恐らく妻は忘れているでしょう(笑)

麒麟が描かれていますね!

桃山文化を彷彿とさせる、

素晴らしい本殿です。

本殿横の「御香水」の石碑と筒井。

昔はここから汲んでいたのかな?

最後はこれで〆。

この後は、戊辰戦争で

幕府軍側の拠点だった

伏見奉行所跡へと向かいます。