武田耕雲斎等墓(福井県敦賀市)鯡蔵

鰊と鯡

水戸天狗党の人々を押し込め、

牢獄として使われた敦賀港の

「にしんぐら」。

敦賀での案内には鯡蔵、

水戸に移築された

回天館の案内には鰊倉、鯡倉と

3種類の漢字が使用されています。

「鯡」という漢字の由来は、

江戸時代、蝦夷地(北海道)松前藩が、

米の代わりに「にしん」で、

徴税していたことから

「魚に非ず」と書くようになったという

説が有力のようです。(諸説あり)

鯡蔵に詰め込まれ、

想像を絶する劣悪な環境の中で、

最後の時を迎えられた

水戸烈士の方々の苦難を思えば、

名前なんてどうでもいいのですが・・

水戸烈士記念館(鯡蔵)

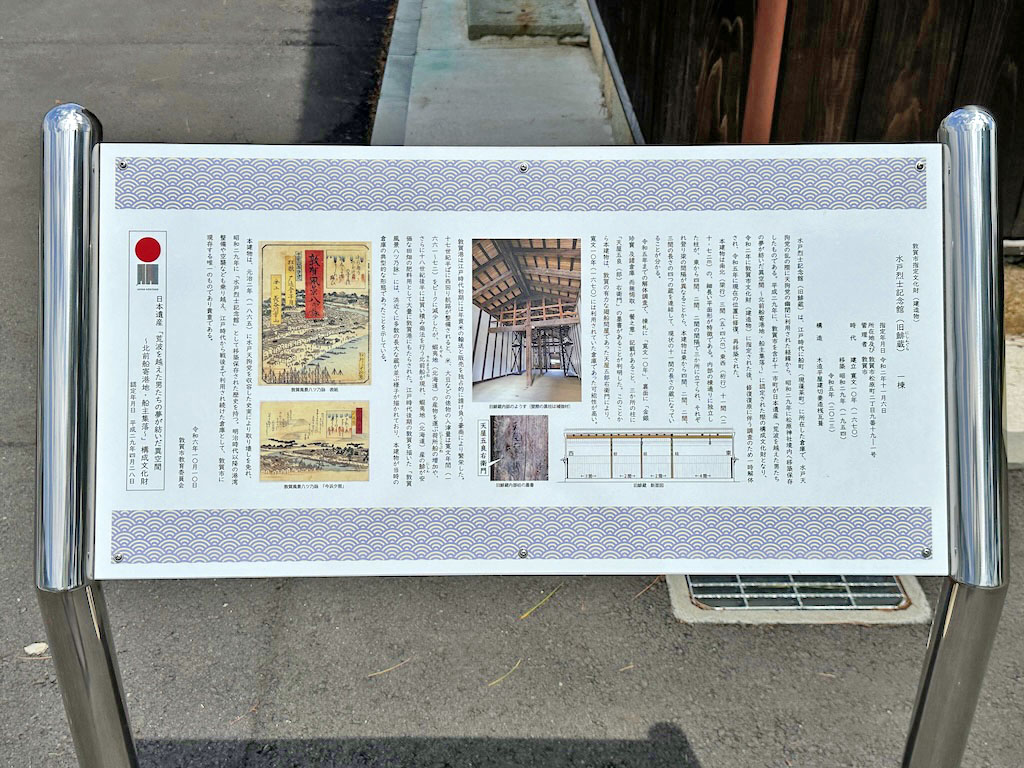

真新しいガイダンス施設のパネルで、

水戸天狗党と敦賀との関係、

天狗党の処刑、

武田耕雲斎等墓などを確認後、

天狗党悲劇のモニュメント、

「水戸烈士記念館」と

名付けられた「鯡蔵」へ。

ここからはパンフレットと

案内板の記述を元に

書いていきます。

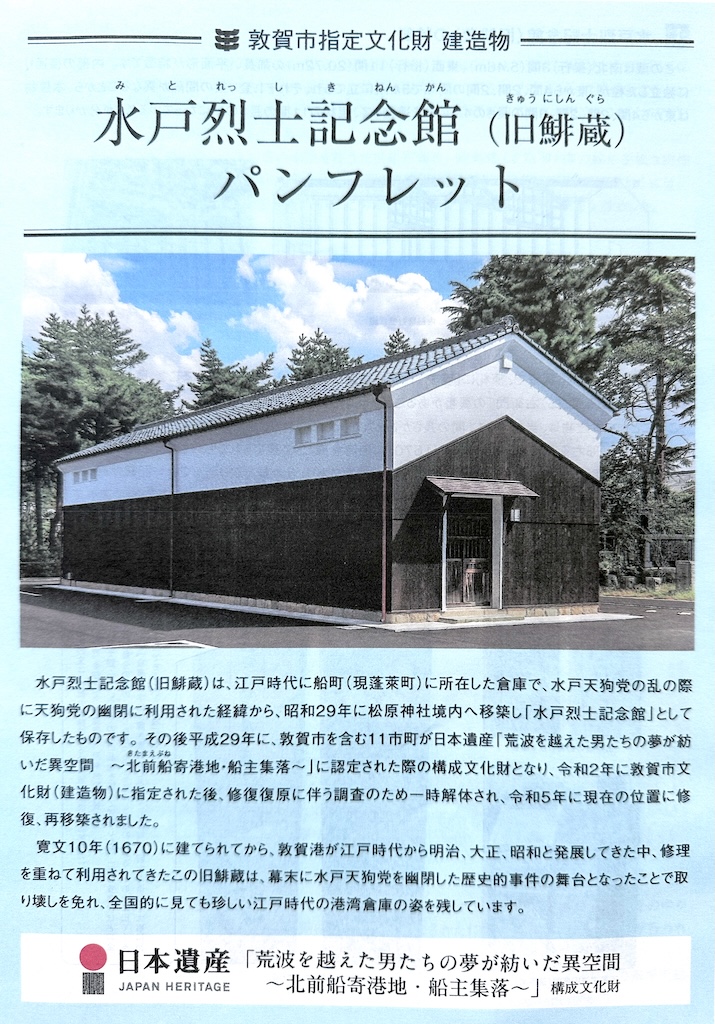

パンフレット表紙面。

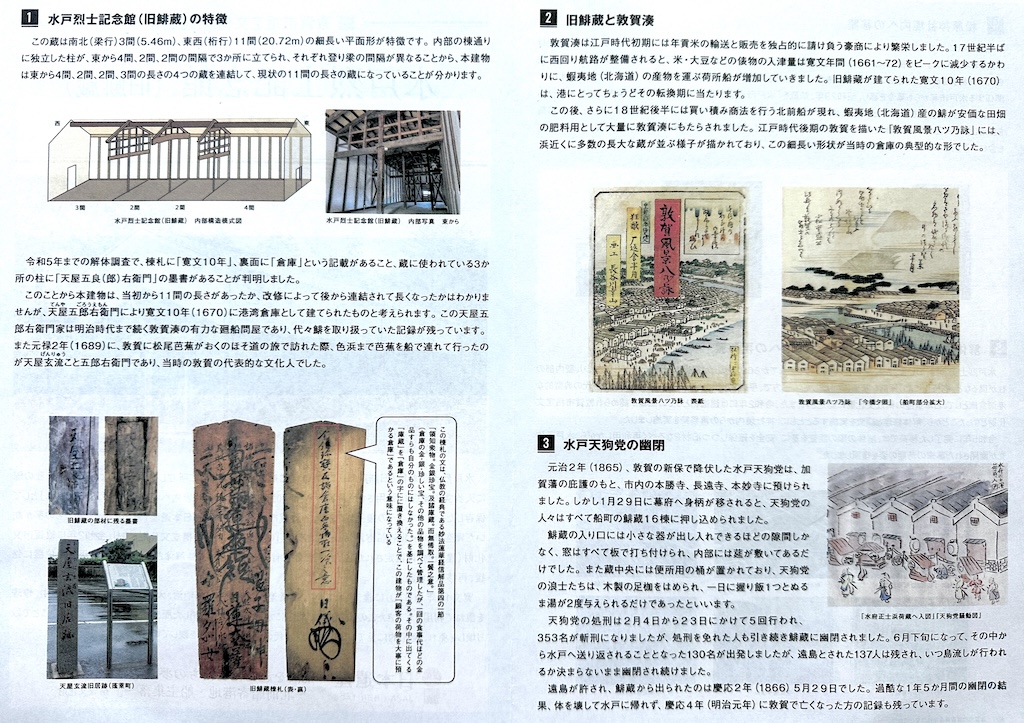

中面。

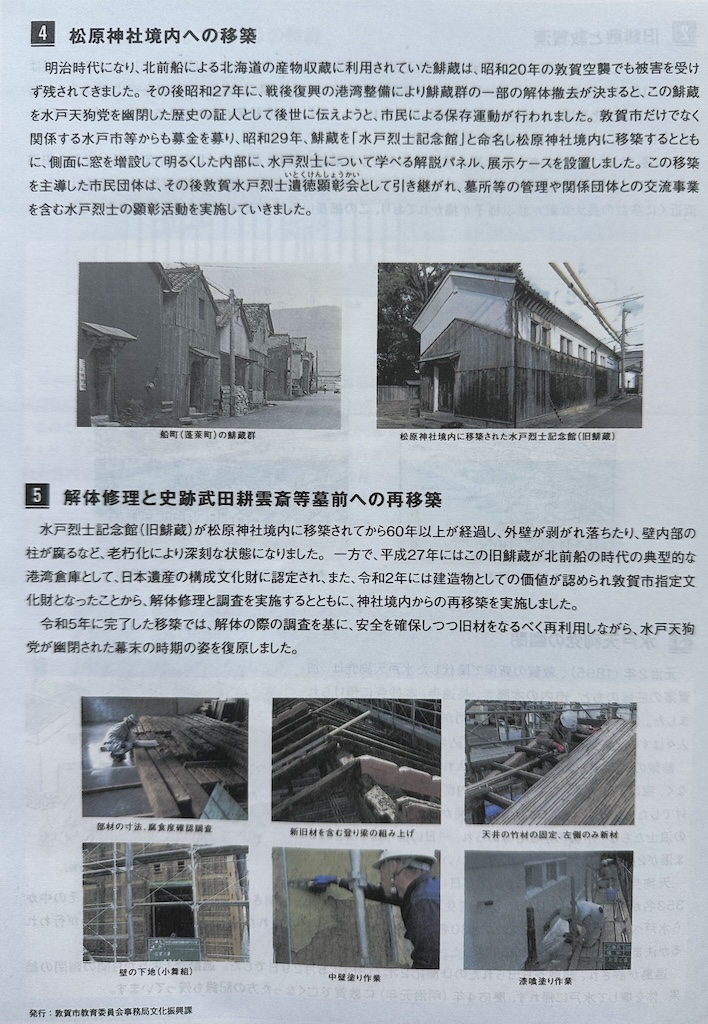

裏面。

実際の鯡蔵。

美しい・・

美し過ぎて、

一瞬、頭から悲劇が

飛んでしまいます・・・

案内を抜粋・要約すると

以下になります。

「時代

建立 寛文10年(1670)

移築 昭和29年(1954)

○○○令和5年(2023)

水戸烈士記念館(旧鯡蔵は)、

江戸時代に船町に所在した倉庫で、

水戸天狗党の幽閉に利用された経緯から、

昭和二十九年に松原神社境内へ

移築保存したものである。

平成二十九年に、敦賀市を含む

十一市町が日本遺産

「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間

〜北前船寄港地・船主集落〜」に

認定された際の構成文化財となり、

令和二年に敦賀市文化財に指定された後、

修復復原に伴う調査のため一時解体され、

令和五年に現在の位置に

修復、再移転された。

本建物は南北(梁行)三間(5.46m)、

東西(桁行)十一間(20.7m)の、

細長い平面形が特徴である。

内部の棟通りに独立した柱が、

東から四間、二間、二間の間隔で

三か所に立てられ、

それぞれ登り梁の間隔が異なることから、

本建物は東から

四間、二間、二間、三間の長さの

四つの蔵を連結して、

現状の十一間の長さの蔵に

なっていることが分かる。

令和五年までの解体調査で、

棟札に

「寛文十年」、裏面に「金銀珍寶 及諸倉庫

而無悕収 一餐之意」記載があること、

三か所の柱に「天屋五良(郎)右衛門」の

墨書があることが判明した。

このことから本建物は、

敦賀の有力な廻船問屋であった

天屋五郎右衛門により、

寛文十年(1670)には

利用されていた

倉庫であった可能性が高い。」

ここで出てくる「天屋五郎右衛門」さん、

パンフレットの記載には、

次のように記されています。

「元禄2年(1689に

敦賀に松尾芭蕉が

おくのほそ道の旅で訪れた際、

色浜まで芭蕉を船で連れて行ったのが

天屋玄流こと五郎右衛門であり、

当時の代表的な文化人でした。」

200年近く後、

自身の倉庫が歴史の舞台となり、

永久保存されることになるとは、

五郎右衛門さんは、

夢にも見なかった事・・

何がきっかけで、

「歴史に残る」のかなんて、

人智では計れません・・・

真横から。

案内の続きです。

「敦賀港は江戸時代初期には

年貢米の輸送と販売を

独占的に請け負う豪商により繁栄した。

十七世紀半ばに西回り航路が整備されると、

米、大豆などの俵物の入津量は

寛文年間(1661〜72)をピークに

減少したが、蝦夷地(北海道)の

産物を運ぶ荷所船の増加や、

さらに十八世紀後半には

買い積みし商法を行う北前船が現れ、

蝦夷地産の鯡(にしん)が

安価な田畑の肥料として

大量に敦賀港にもたらされた。

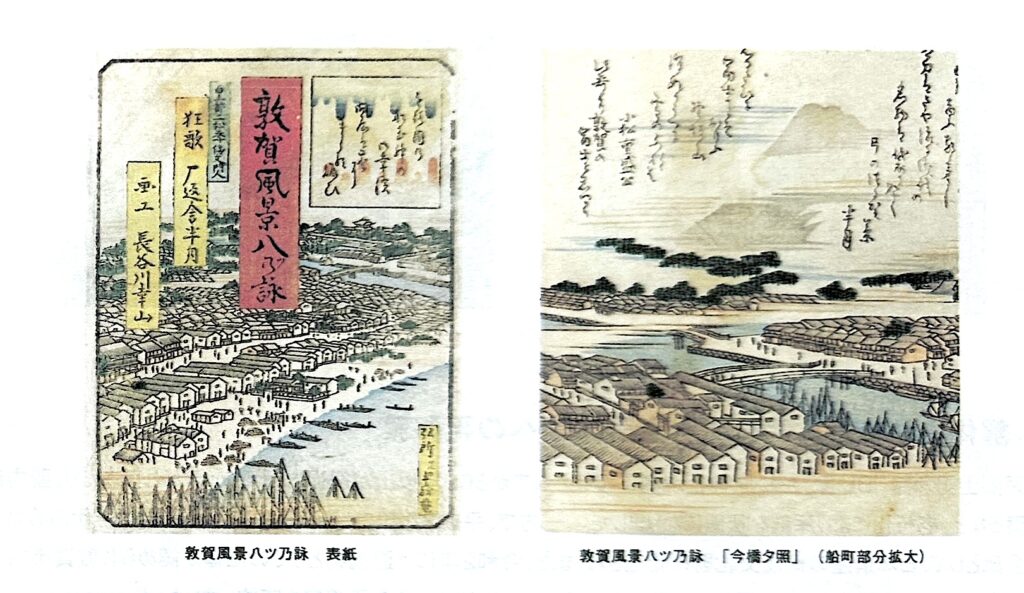

江戸時代後期の敦賀を描いた

「敦賀風景八ツ乃詠」には、

浜近くに多数の

長大な蔵が並ぶ様子が描かれており、

本建物が当時の倉庫の典型的な

形態であったことを示している。」

こちらはパンフレット掲載の

「敦賀風景八ツ乃詠」ですが、

鯡蔵(倉庫)建ち並び、

敦賀港の繁栄が良く分かりますね!

入口左斜め前から。

さらに案内の続きです。

「本建物は、元治二年(1865)に

水戸天狗党を収容した史実により

取り壊しを逃れ、

昭和二十九年に「水戸烈士記念館」として

移築保存された歴史を持つ。

明治時代以降の港湾整備や

空襲なども乗り越え、

江戸時代から戦後まで

利用され続けた倉庫として、

敦賀市に現存する

唯一のものであり貴重である。」

出入口はここだけ・・

めっちゃ牢獄感が漂っていますね・・

水戸に移築されたものとは、

かなり印象が違います・・

こちらが水戸の鯡倉(回天館)です。

後世の改築かも知れませんが、

側面にも出入口があり

開放的?な雰囲気です。

「敦賀風景八ツ乃詠」を見ても

蔵(倉)は多数あったようなので、

時代や築造社により仕様は

異なっていたのでしょう。

出入口。

パンフレットの記述、

「鯡蔵の入り口には小さな器が

出し入れできるほどの隙間しかなく、

窓はすべて板で打ち付けられ、

内部には筵が敷いてあるだけでした。」

これを裏付けていますね・・

パンフレットから抜粋した、

当時の様子。

蔵の前には見張り小屋もあり、

かなり警戒していたのでしょう・・

窓から中を覗いてみました。

やはり窓も無く密閉性が高いようで、

これで真ん中に便所桶がある環境だと

臭気も立ち込め、

「劣悪な環境」とかの域を

はるかに超えていたでしょう・・

ちなみに、

事前に案内を頼めば、

蔵の内覧は可能のようです。

この後、ようやく(笑)

武田耕雲斎等墓の参拝へと向かいます。