印鑰(いんにゃく)神社(佐賀市)

弁当の効能(笑)

事前の計画で、佐賀旅での昼飯は、

金刀比羅神社から

肥前国庁跡歴史公園へ行く途中にある

マックスバリュー尼寺店の

弁当と決めていました(笑)

そんなマックスバリューの駐車場からは、

こんな景色が見えています。

弁当&目の前の神社(笑)

パン&神社(笑)

目の前に神社を見つけたからには、

やはり行くしかありません。

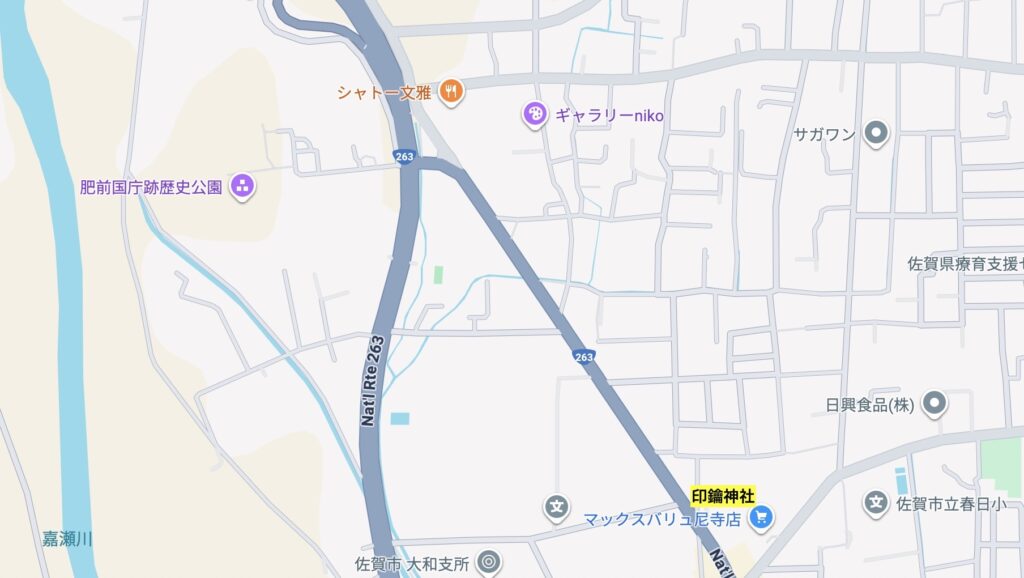

Googleマップに印鑰神社を追記すると

マックスバリュー尼寺店と

お隣同士ということがよく分かりますね。

印鑰神社への参拝、

間違いなく「弁当の効能」です(笑)

参道

昼一番で巡る予定だった、

肥前国庁跡歴史公園を

ひとまず置いといて(笑)

目の前の印鑰神社へ。

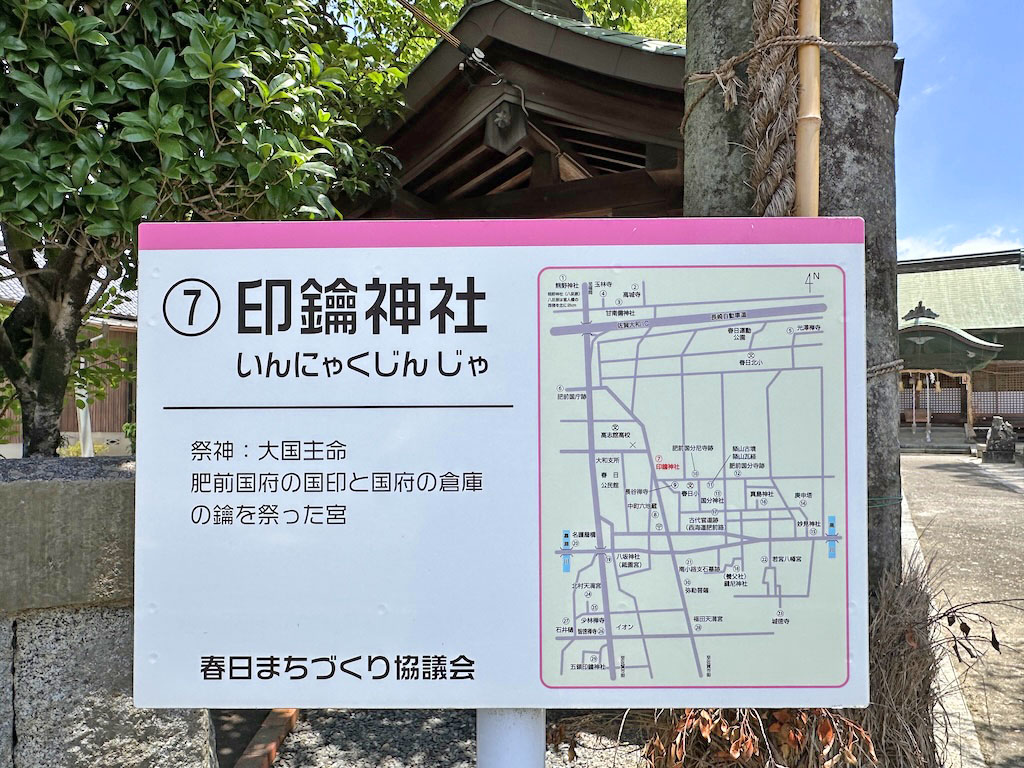

まずは鳥居前の案内を確認します。

「印鑰神社」

「祭神:大国主命

肥前国府の国印と

国府の倉庫の鑰を祭った宮」

ここで初めて神社名を知ったのですが、

「鑰」って鍵の事なんすね!

しかもこの後行く、

肥前国庁跡とは大いに関係しているし、

やはりマックスバリューで

弁当買ったことは大正解した(笑)

一の鳥居は、

笠木と島木が一体化して三分割された

肥前鳥居の形式を持つタイプです。

詳しい案内を書き出してみます。

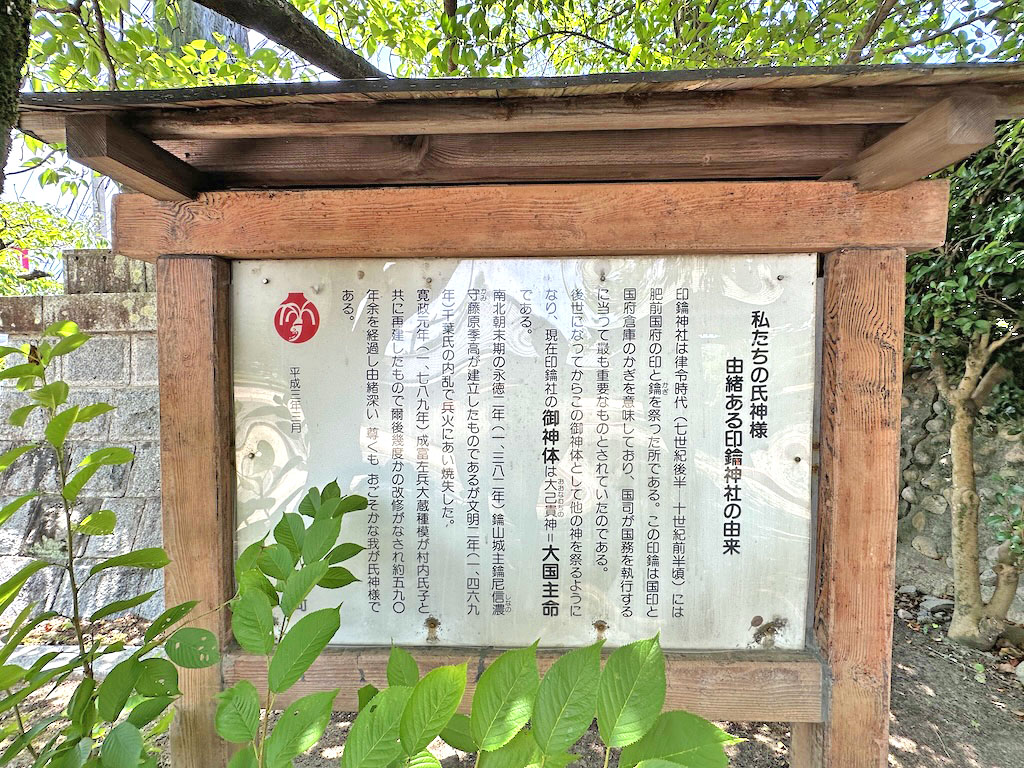

「私たちの氏神様

由緒ある印鑰神社の由来」

「印鑰神社は律令時代

(七世紀後半ー十世紀前半頃)には

肥前国府の印と鑰を祭った所である。

この印鑰は

国印と国府倉庫のかぎを意味しており、

国司が国務を執行するに当って

最も重要なものとされていたのである。

後世になってからこの御神体として

他の神を祭るようになり、

現在印鑰神社の御神体は

大己貴神=大国主命である。

南北朝末期の永徳二年(1382)

鑰山城主鑰尼信濃守藤原季高が

建立したものであるが

文明二年(1469)千葉氏の内乱で

兵火にあい焼失した。

寛政元年(1789)成富佐兵大蔵種模が

村内氏子と共に再建したもので

爾後幾度かの改修がなされ

約590年余を経過し由緒深い

尊くも おごそかな氏神様である。」

成富佐兵大蔵種模って、

あの治水の神様、

成富兵庫茂安の子孫の方でしょうか?

茂安さんの領地は、

この近辺だったはずでし・・

手水舎。

古い一枚岩の手水鉢。

ここで目に飛び込むのはクスノキ。

大きさの比較のため、

妻を入れて撮影することに。

拝殿左手前、

推定樹齢300年のクスノキと妻。

参道右側鳥居近くの

推定300年のクスノキと妻。

拝殿右手前の盆栽っぽい松と石造物。

左は仏様が彫り込まれ、

右は現在の御祭神である

大己貴神(大黒様)で、

まさに神仏習合の風景ですね!

拝殿・本殿

そして拝殿へ。

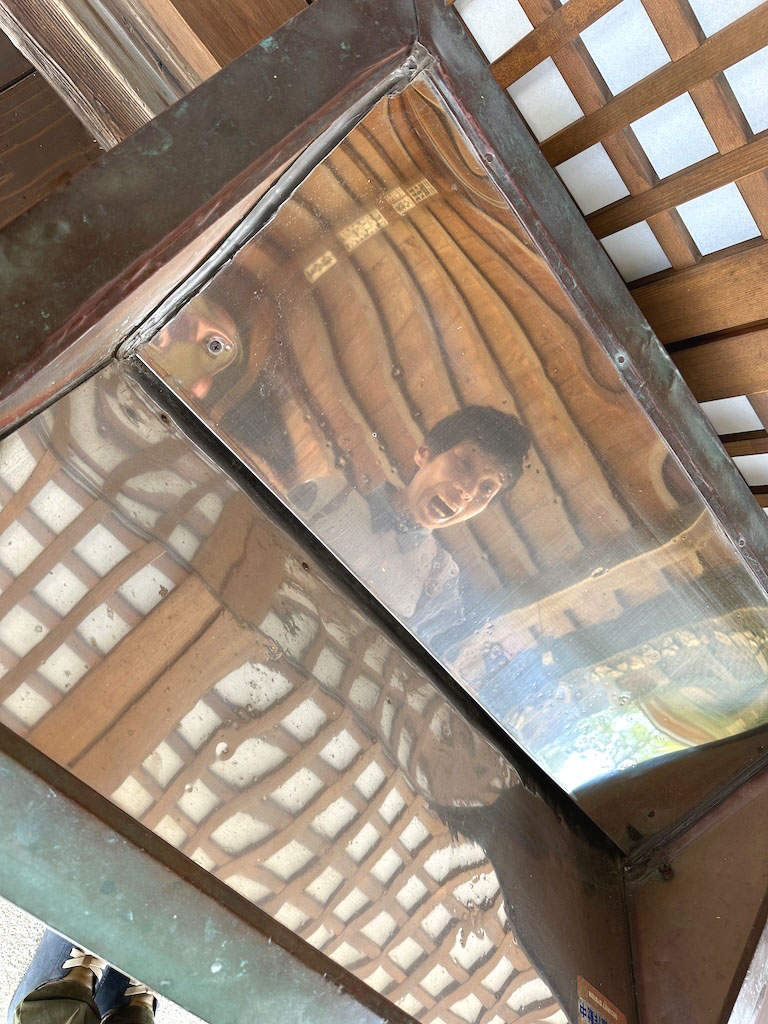

参拝しようと

賽銭を入れようとした瞬間、

妻の雄叫びが(笑)

「見て、鏡みたいよ!!」

お〜凄いですね〜!

賽銭箱の鉄板に

妻の顔と軒唐破風の屋根裏が、

くっきり写っていますよ!

これに気付いて感動する人って、

どれほどいるのでしょう?

相変わらずの妻の視点にも

感動でした(笑)

拝殿内へ。

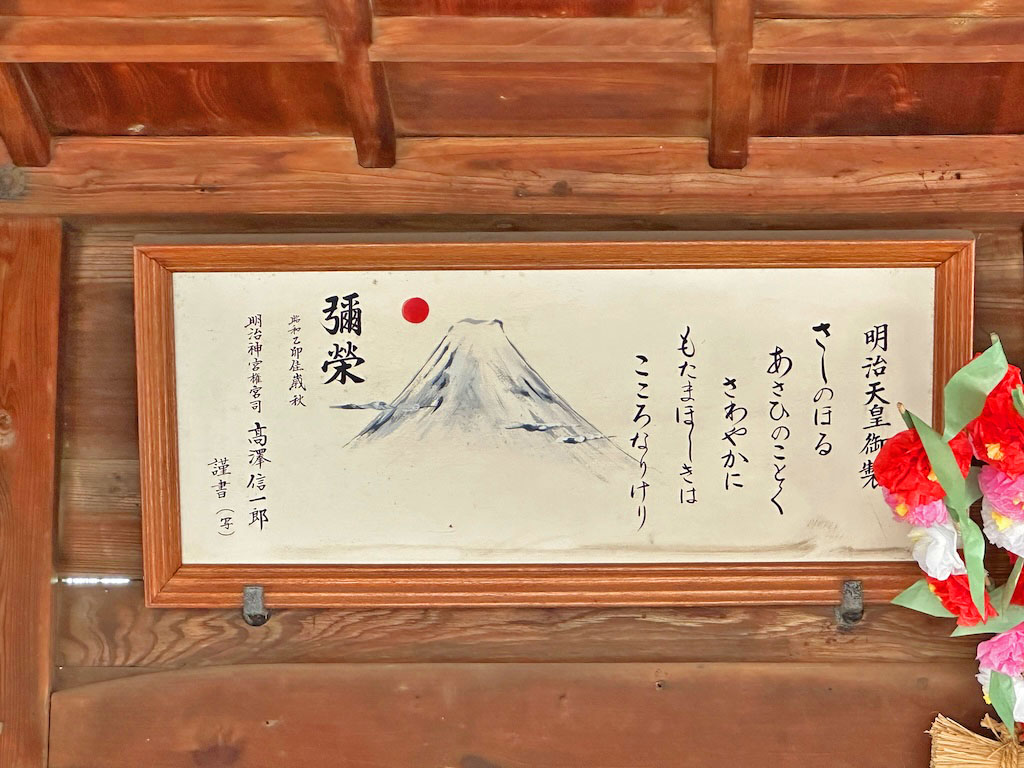

富士山と明治天皇の御製。

しめ縄の上に華やかな演出が成され、

氏子さんたちの「神社愛」を感じます。

拝殿とクスノキ。

左から拝殿、幣殿、本殿。

本殿に参拝。

右の巨木は、

推定樹齢300年のイチイガシです。

石祠など

参拝後、本殿左横奥に石祠群を発見。

木陰の中にひっそりと佇んでいます。

参拝。

こちらは梵字が刻まれているので、

神仏習合時代の名残でしょうか?

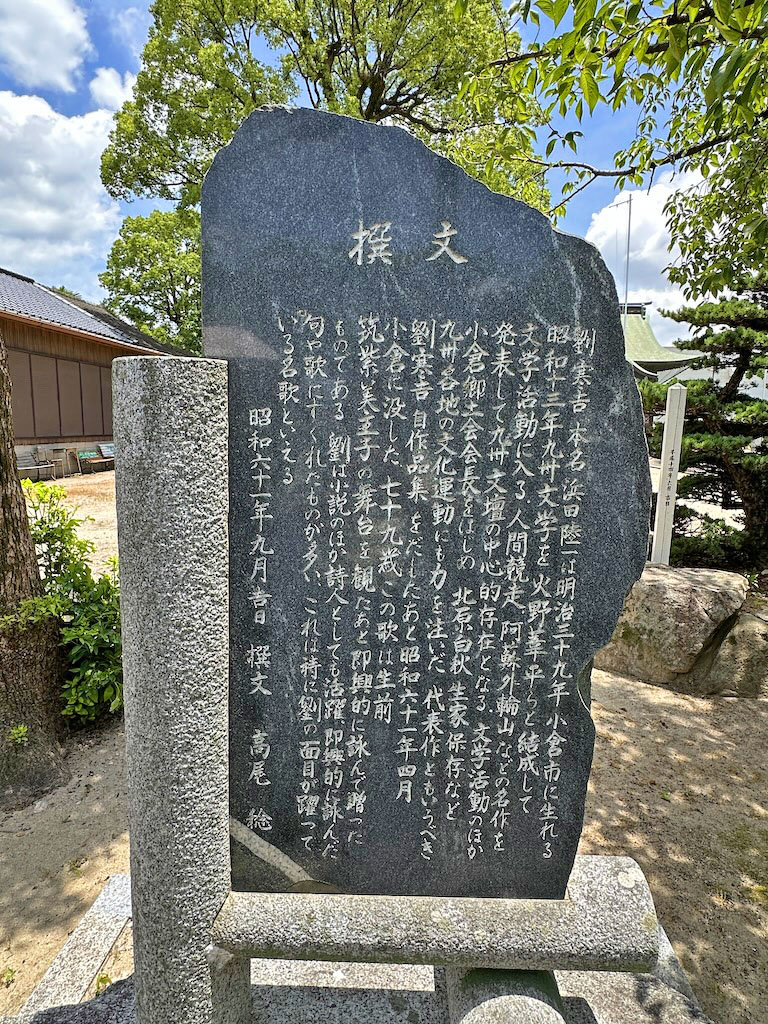

作家 劉寒吉 文学歌碑

社頭へ戻る途中見つけたのが、

こちらの一角です。

盆栽っぽい松の木の後ろに

何やら石碑が見えています。

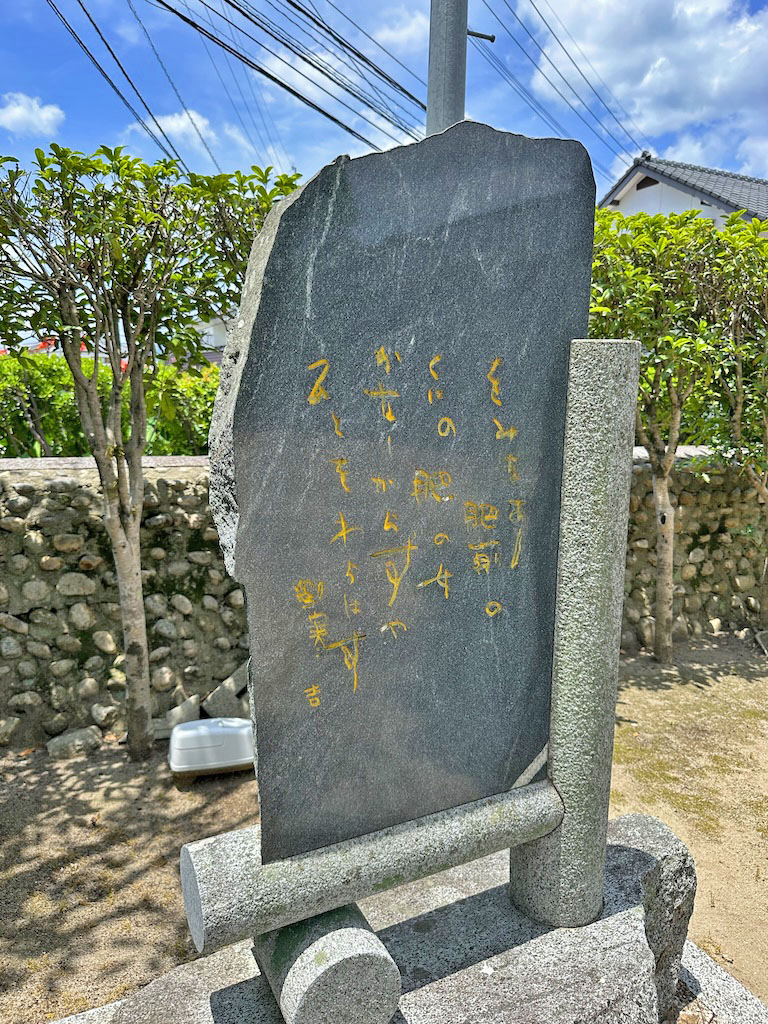

標柱には、

「作家 劉寒吉 文学歌碑第一号」

「をみなあり 肥前の国の肥の女

かなしからずや ひとをわらわす」

「をみな」とは「おんな」古語で

「女性」を意味するもので、

裏面の解説には、

「石碑の歌は、筑紫美主子の舞台を観たあと

即興的に詠んで贈ったものである。」

このように書かれています。

また、標柱には、

「施主 筑紫美主子」と記されてますので、

自分のことが詠んでくれた劉さんの歌を

地元、佐賀に残されたのかも知れませんね。

以下、筑紫美主子について、

Wikipediaの超訳です。

「筑紫美主子は大正十年、

ロシア人の父と日本人の母との間に生まれ、

捨て子同然に養女に出され、

艱難辛苦の末、佐賀にわかの役者となり

九州では熊本の「ばってん荒川」と並ぶ

「にわか芸の大家」として知られ、

長年座長として活躍。

平成二十五年、92歳で没した。」

これで、

「かなしからずや ひとをわらわす」の

意味に納得ですね・・

悲しみを喜劇へのバネと

したのでしょう・・・

そして、ここでまさかの

「ばってん荒川」ですよ(笑)

福岡でも有名人でしたが、

まさか印鑰神社繋がりで、

久しぶりにお名前を見るとは、

ちょっとビックリです!

「劉寒吉は、本名を浜田陸一といい

明治三十九年小倉市に生まれる。

昭和十三年、

日野葦平らと九州文学を結成し、

九州文壇の中心的存在となる。

昭和六十一年、七十九歳で、

小倉に没した。」

このように記されています。

最後に拝殿前にてツーショット。

弁当から始まった印鑰神社参拝は、

これにて完了です。

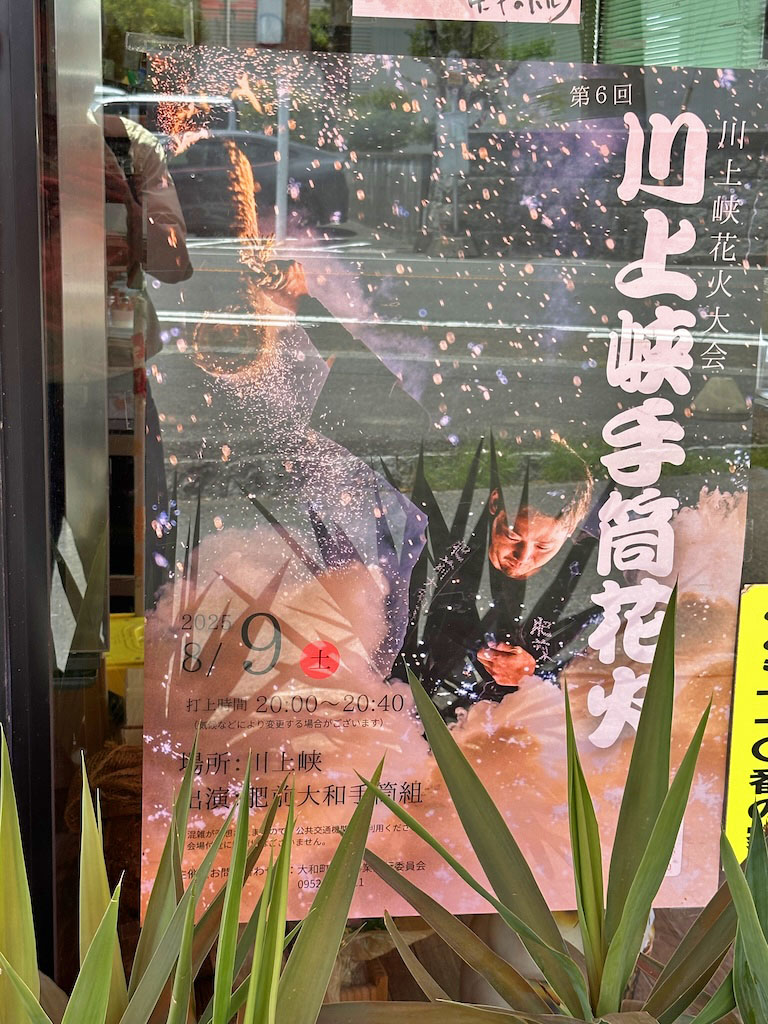

今日のビックリ

境内を出ると正面には、

ケーキ屋さんがあります。

ケーキか・・いいな・・と

思っていた時、

妻が雄叫びをあげたのです。

「見て!手筒花火よ!」

お〜確かに手筒花火ですね!

まさか愛知県豊橋市の市役所で、

手筒花火体験で大盛り上がりした

あの手筒花火が、

佐賀でもやってるなんて、

ビックリすると共に、

テンション上がりまくりです(笑)

実はこの後にも

手筒花火で盛り上がるシーンが

訪れるのですが、この時はまだ、

二人とも知る由はありません・・