石清水八幡宮(京都)御本社

八幡宮勧請の流れ

石清水八幡宮は、

貞観元年(859)、

僧・行教さんが、

現在の大分県宇佐市の

宇佐八幡宮(宇佐神宮)の御託宣により、

京都の男山に勧請したのが始まりです。

その石清水八幡宮を

前九年の役(前九年合戦)のヒーロー、

源頼義が勧請したのが、

鎌倉の鶴岡八幡宮で、

これで、八幡宮は、

日本の西・中央・東と

八幡宮として三つの拠点が構築され、

結果、

大分〜全国へ、

または

大分〜京都〜全国へ

さらに、

大分〜京都〜鎌倉〜全国へ

という流れで、

多くの地域に勧請されています。

また、

石清水八幡宮にも熊野三山と同じく、

神社の営業マン的存在の御師もいたようで、

御師の活躍と中央政権に近い、

石清水八幡宮への崇敬は、

八幡宮普及の原動力に

なっていたのでしょう。

一ツ石

男山の麓、頓宮・極楽寺跡から

表参道を登り切ると、

御本社に続く一直線の参道が現れます。

この突き当たりが御本社で、

距離にして、

250mほどでしょうか。

僕たちが三ノ鳥居の前に立つと、

少し先で、参拝者が足を止め

何やら地面を撮影しています・・

事前知識がなかった僕は、

何だろうと思いつつ、

近づいてみました。

「一ツ石」

「かつては馳馬や競馬の出発地点であり

「勝負石」とも呼ばれる勝運の石。

お百度参りの地点ともされる。」

(パンフレットによる)

そう言えば、

案内板の古い境内図にも

「馬場」の表示がありました。

ここは武家からの崇敬も篤く

流鏑馬とかもあったのでしょうか?

スタートからゴール地点を望む。

馬の事を考えて、

昔は石畳じゃなかったかもですね。

馬が駆ける姿を想像(笑)

手水舎

馬場・・いや参道を進むと

右手に古い燈籠に守れた

古風な建物があります。

こちらは「御羽車舎」といい、

神仏分離前までは、

経蔵があった場所のようです。

手水舎へ。

切妻屋根の真ん中下には、

蕪懸魚(かぶらげぎょ)が見えてます。

これは花手水じゃないですか!

ガーベラに菊に・・

リンゴ!!

こりゃ〜美味しそう(笑)

水受けにまで花とリンゴが!

赤色で統一され、

細部まで整えられた手水鉢、

実に心癒されます。

手水するだけで、

テンション爆上がりの妻(笑)

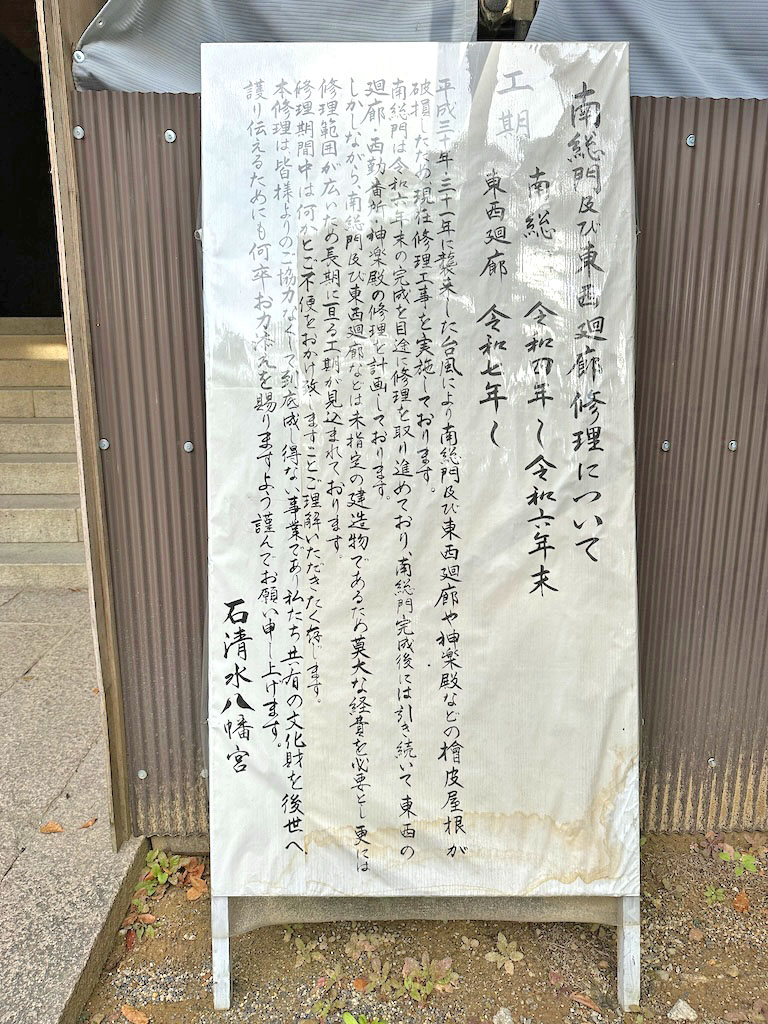

南総門

令和6年11月、

僕たちが参拝した時は、

まだ工事中だった南総門も

今では(令和7年5月)、

完成しその姿が見られるようです。

工事中ではあるものの、

中は歩けるようになっていますね!

実はこの総門の下に、

先ほどの「一ツ石」の対になる

「五ツ石」というゴール地点の石が

埋まっているそうです。

というこで、

昔の南総門の位置はもっと

御本社側だったのでしょう・・

お〜なんか体験イベントみたい(笑)

奥に見える御本社も素晴らしい!

平成三十年、三十一年の台風で、

被害を受けての修復だと

記されています。

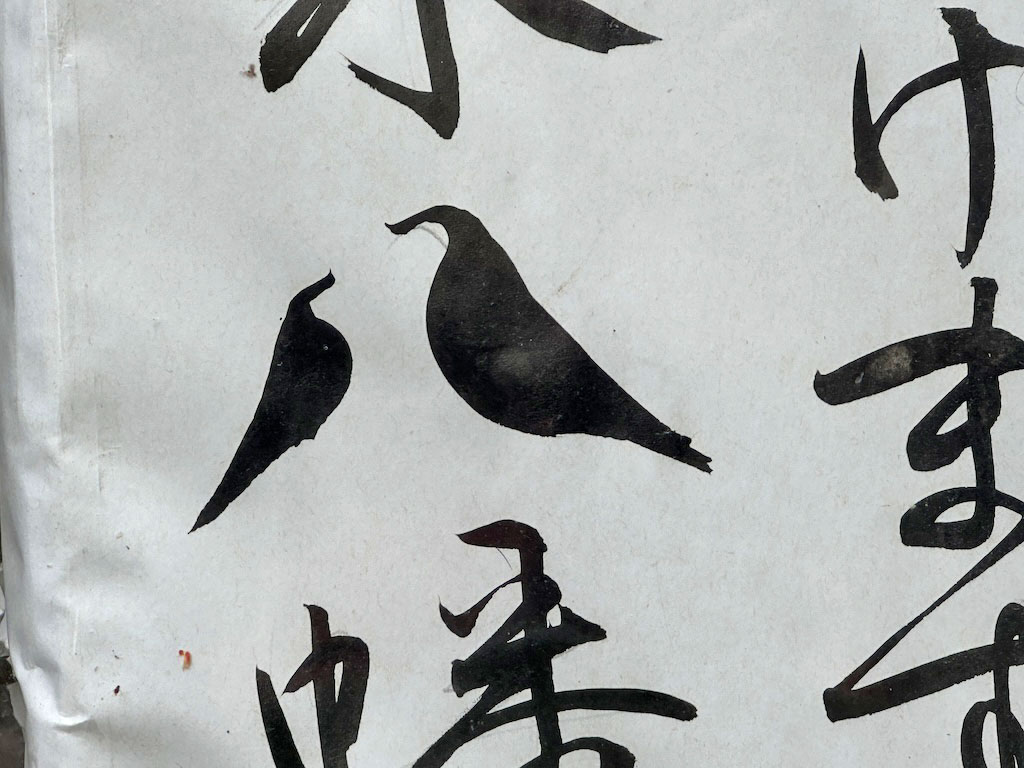

八幡宮の八の字が鳩!

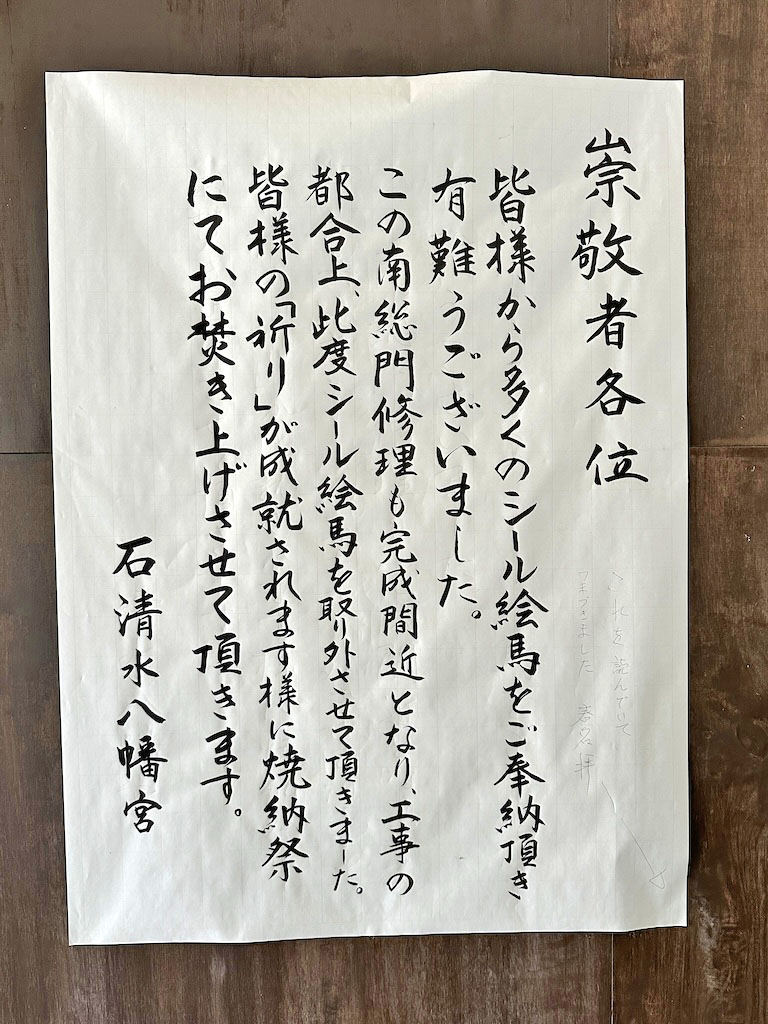

「シール絵馬」をお焚き上げする旨の告知。

奉納社への気配り、痛み入ります!

御本社

南総門を出ると、

目の前には圧倒的な光景が現れます!

写真や動画で見てきた御社殿の勇姿、

遂に本物を目の当たりにして、

感動しかありませんよ!

そして、

参道が御本社に向かって

斜めになっているのも確認。

これは自然と「正中」(神様の通る道)を

歩かないようにとの配慮と聞いています。

左斜めから。

右斜めから。

正面から参拝。

向拝下の阿吽の鳩を拡大。

ほんとここは鳩さんの神社です(笑)

この後、案内を確認。

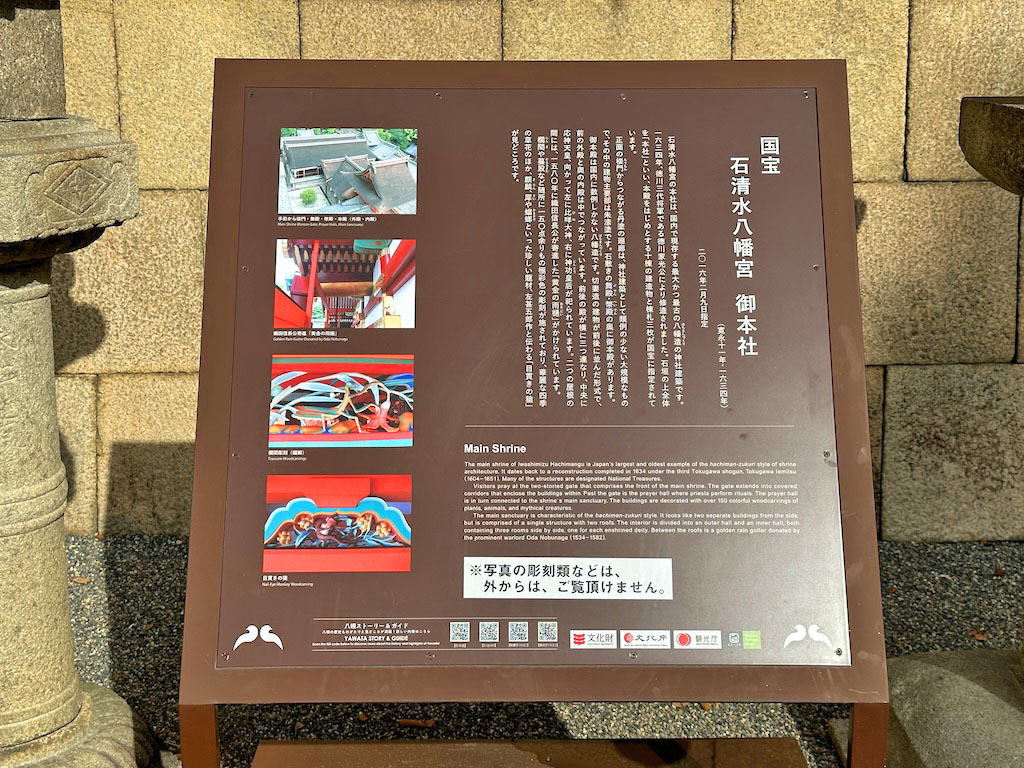

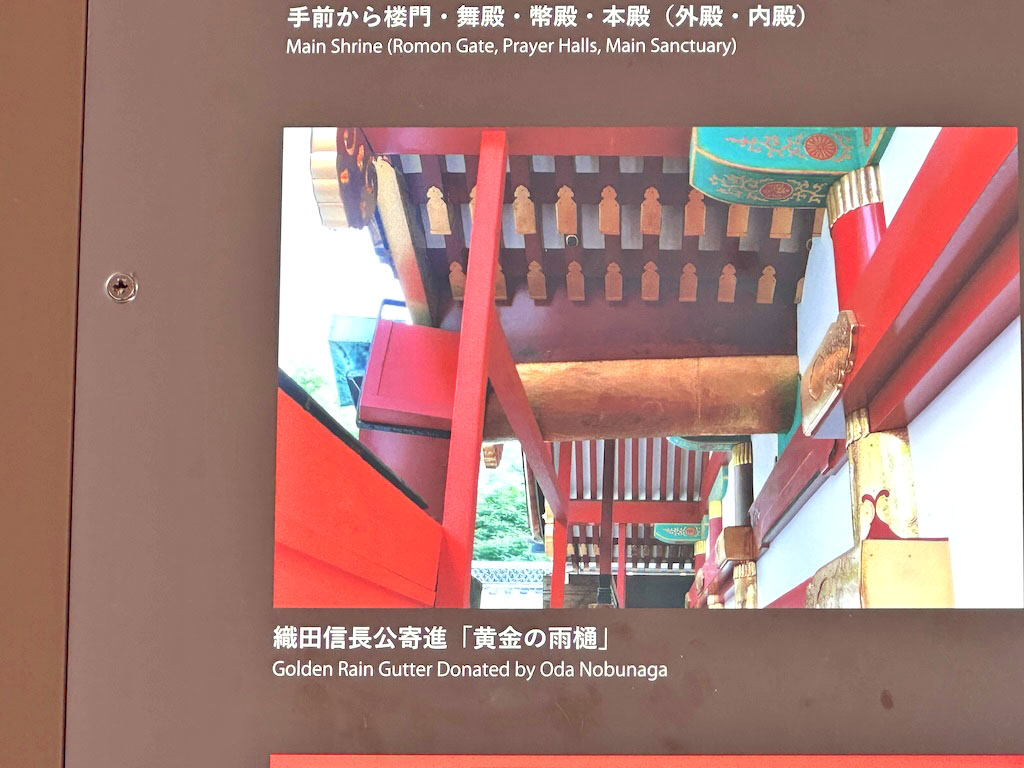

「国宝 石清水八幡宮 御本社」

「石清水八幡宮の本社は、

国内で現存する最大かつ

最古の八幡造りの神社建築です。

1634年、徳川三代将軍である

徳川家光公により修造されました。

石垣の上全体を本社といい、

本殿をはじめとする十棟の建造物と

棟札三枚が国宝に指定されています。

正面の楼門からつながる丹塗の廻廊は、

神社建築として

類例の少ない大規模なもので、

その中の建物主要部分は朱漆塗です。

石敷きの舞殿、

幣殿の奥に御本殿があります。

後本殿は国内に数例しかない八幡造です。

切妻造の建物が前後に並んだ形式で、

前の外殿と奥の内殿は

中でつながっています。

前後の殿が横に三つに連なり、

中央に応神天皇、向かって左に比咩大神、

右に神功皇后が祀られています。

二つの屋根の間には、

1580年に織田信長公が寄進した

「黄金の雨樋」がかけられています。

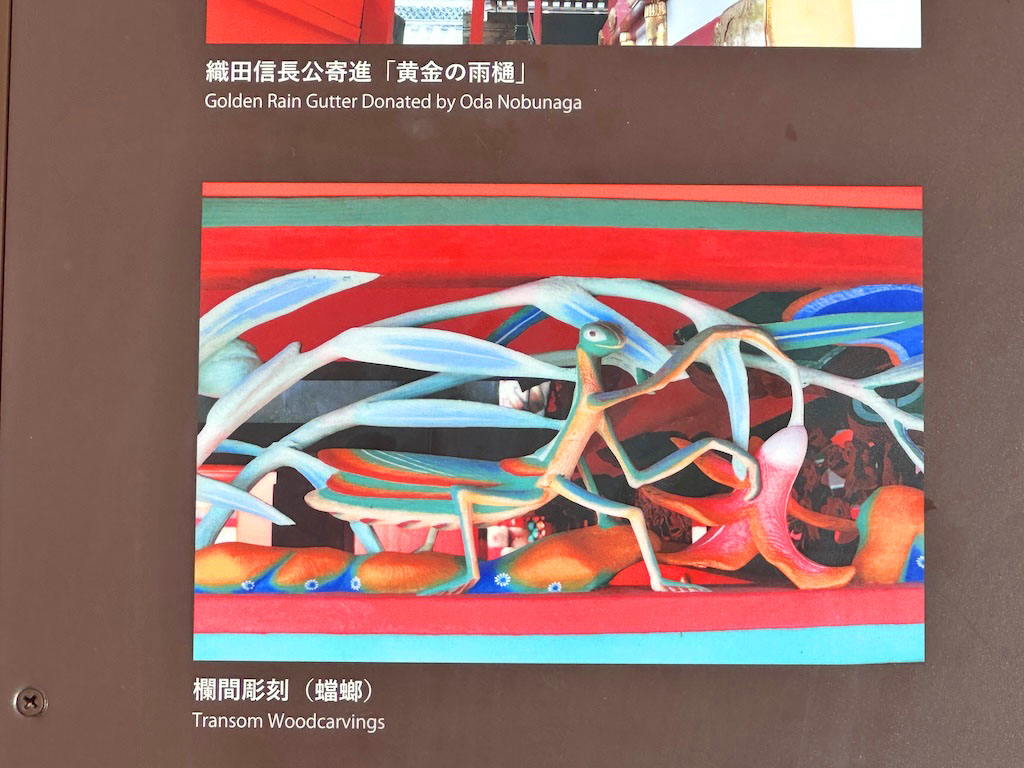

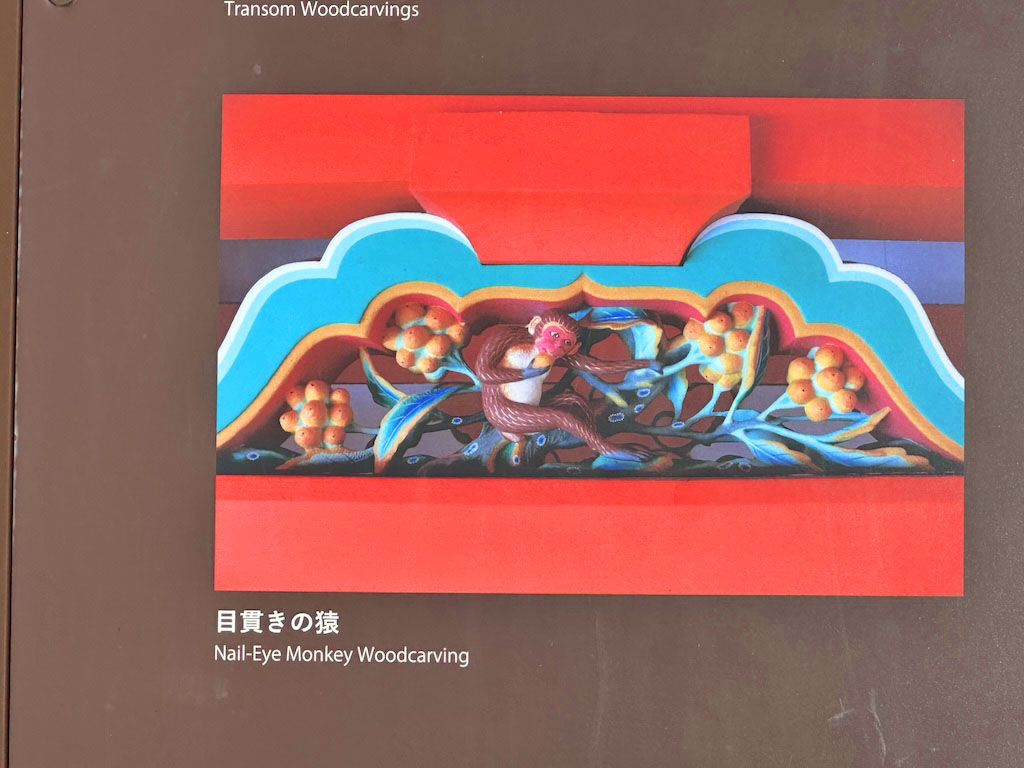

欄間や蟇股など随所に

150点余りもの

極彩色の彫刻が施されており、

華麗な四季の草花のほか、

麒麟、犀や蟷螂といった珍しい題材、

左甚五郎作と伝わる

「目貫きの猿」が見どころです。」

このように

めっちゃ分かりやすい

説明となっていて、

特に直接見られない後本殿の構造と

信長の黄金の雨樋の部分は、

この説明があればこそ理解出来る事で、

この文章を作った人、素敵です!

そして、

「ただの参拝者」には

見られない部分の写真もあります。

黄金の雨樋。

カマキリの彫刻。

左甚五郎の「目貫きの猿」

実物ではなくとも

これで最満足?(笑)

この後は廻廊周辺と

摂社・末社へと向かいます。

(続く)