金崎宮(福井県敦賀市)芭蕉翁鐘塚

快感

織田信長の「金ヶ崎の退き口」で有名な

金ヶ崎城の訪問を考えていた時、

妻が、

「金ヶ崎城には南北朝時代の

尊良親王のお墓もあるから

お参りしたい」

こう言ってきました。

最近の妻は、

YouTube等でのインプットも多く、

僕は結構、煽られまくっています。

まあ、

それも快感なんですけどね(笑)

概略

鎌倉幕府を倒し、

最後まで後醍醐天皇に尽くし、

王政復古(建武の中興)に貢献した人々を

御祭神とする

「建武の中興15社」の一つとして

明治二十三年に建立されたのが金崎宮で、

御祭神は、金ヶ崎城で戦った、

後醍醐天皇の二人の皇子、

尊良親王と恒良親王です。

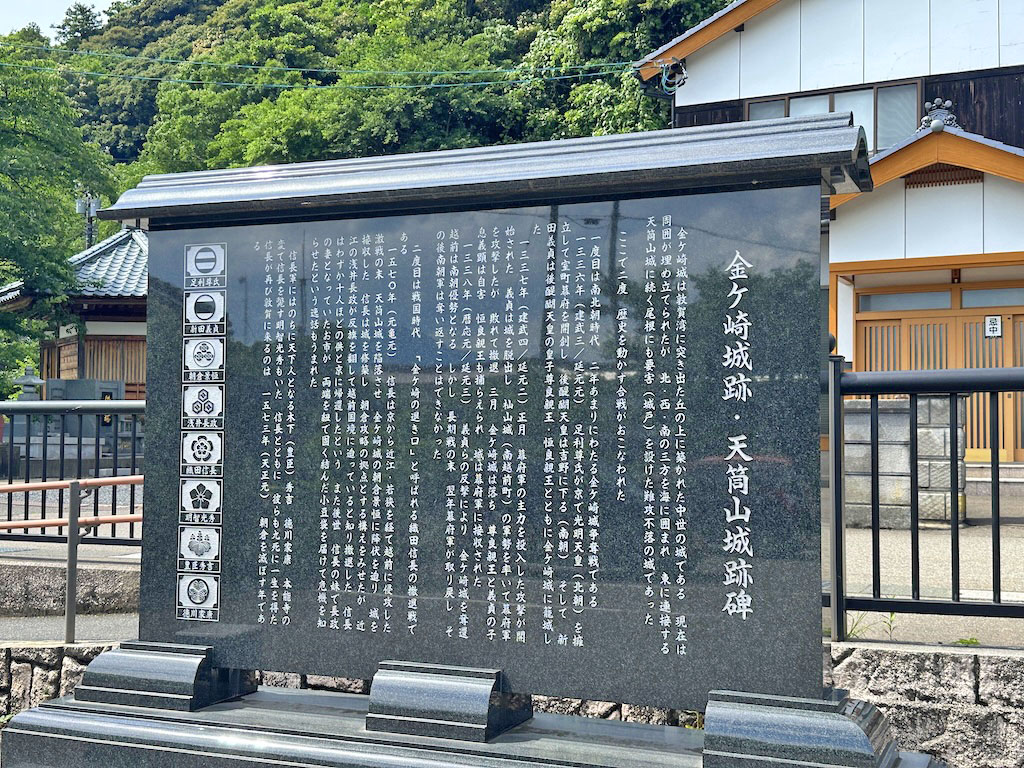

金ヶ崎公園駐車場の一角に建つ、

金ヶ崎城跡・天筒山城跡碑。

金崎宮は碑文の前半部分に

関係するので抜粋します。

「金ヶ崎城は敦賀湾に突き出た

丘の上に築かれた中世の城である

現在周囲が埋め立てられたが

北・西・南の三方を海に囲まれ

東に連節する天筒山常に続く尾根にも

要害(木戸)を設けた

難攻不落の城であった

ここで二度

歴史を動かす合戦がおこなわれた

一度目は南北朝時代

二年あまりにわたる金ヶ崎城争奪戦である。

1336年(建武三/延元元)

足利尊氏が京で光明天皇(北朝)を

擁立して室町幕府を開創し

後醍醐天皇は吉野に下る(南朝)

そして新田義貞は後醍醐天皇の皇子

尊良親王・恒良親王とともに

金ヶ崎城に籠城した。

1337年(建武四/延元二)正月

幕府軍の主力を投入した攻撃が開始された

義貞は城を脱出し

杣山城(南越前町)の軍勢を率いて

幕府軍を攻撃したが敗れて撤退

三月 金ヶ崎城は落ち

尊良親王と義貞の子息義顕は自害

恒良親王も捕えられ

城は幕府軍に接収された

1338年(暦応元/延元三)

義貞等の反撃により金ヶ崎城を奪還

越前は南朝優勢となる

しかし長期戦の末

翌年幕府軍が取り戻し

その後の南朝軍は

奪い返すことはできなかった。」

金ヶ崎城落城後程なくして、

新田義貞も藤島の戦い(福井市)で戦死、

お墓は福井県坂井市の称念寺にあり、

僕たちは昨年(令和6年)

お参りしています。

興味深いことは、

称念寺も金ヶ崎城と同じく、

戦国時代とも関係したお寺で、

牢人時代の明智光秀が、

10年ほど逗留しています。

はからずも光秀さんが後年、

金ヶ崎の退き口で殿軍を務めたのは、

新田義貞さんと赤い糸で繋がっていた

からかも知れません・・

ホントご縁とは不思議なものですね!

芭蕉翁鐘塚

金崎宮を目指し歩き始めた時、

参道脇でいきなり遭遇したのが

芭蕉翁鐘塚です。

実はここ「金前寺」という

お寺の境内なのですが、

「参道」ついでに訪問したので、

金崎宮参拝の一部として書いています。

「ー奥の細道ー

元禄二年八月十五日

俳人芭蕉翁訪れる」

めちゃわかりやすい案内ですね!

左の案内を書き出します。

「月いづこ鐘は沈るうみのそこ

この句は元禄二年八月十五日の雨月に

翁南北朝時代(1336)

金ヶ崎落城の悲史にまつわる陣鐘の事を聞き

詠んだものである。

この塚は翁の歿後六十八年に

白崎琴路らが建立し、その翌年より

墨直しの行事が行われ古例となった。」

沈んだ鐘というのが気になり、

ネットで調べると、

金ヶ崎城落城時、

新田義貞が沈めたという陣鐘の事でした。

そして、

この事を芭蕉さんに教えたのは、

あの「明日は雨になるよ、

だから今日月を見た方がいい」と

アドバイスした旅籠の主人でした!

その「明日」というのが、

ここを芭蕉が訪問した八月十五日なので、

雨で月が見えない・・・

だから「月いづこ」なんですね!

空の月と海の底の鐘・・

どちらも全く見えないのに、

その姿が目に浮かぶ・・・

これって凄い句ですよ!

氣比神宮の芭蕉翁月五句碑にプラスして、

この句も掲載して欲しいものです。

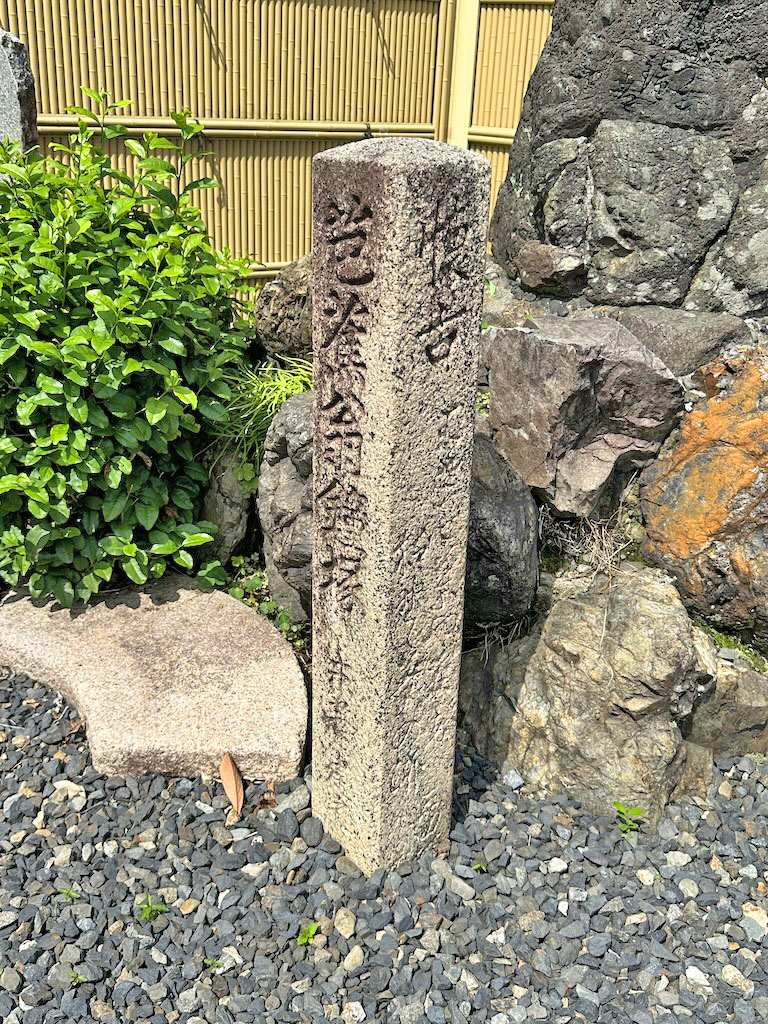

古い標柱。

「懐古」と刻まれているので、

六十八年に建てられた

当時のものでしょうか?

金崎宮に行くだけなのに、

思わぬ副産物だらけで、

なかなか先に進めません(笑)

(続く)