氣比神宮(敦賀市)大鳥居

相性は抜群

僕たちが敦賀を旅する10日前、

地元福岡の太宰府天満宮宝物殿で、

こんなものを見ていました。

鶴亀文懸鏡。

文禄2年(1593)。

「秀吉の家臣、越前敦賀城主、

大谷刑部少輔吉継により奉納された

二面のうちの一面。

願主には吉継と家族の名前がそれぞれ

刻まれ、家族への愛情と

天神信仰が垣間見える。」

このように記されています。

そして敦賀市公認キャラクターは・・

「よっしー」こと大谷吉継さんです!

「バショさん(松尾芭蕉)とともに

ツートップを務められています。

敦賀に行く直前、偶然にも

豊臣大名として敦賀城主だった

大谷吉継さん奉納の鏡を見たなんて、

敦賀と僕たちの相性は

抜群のはずですね(笑)

駐車場

大鳥居とは反対の西側に

大駐車場はあります。

まずは境内図を確認。

実に分かりやすい絵図ですね!

社頭

参道を逆走し(笑)

大鳥居前の社頭に到着。

歩道タイルのデザイン、

何だか氣比神宮に吸い込まれていくようで、

躍動感さえ感じます。

大鳥居の手前左側の標柱へ。

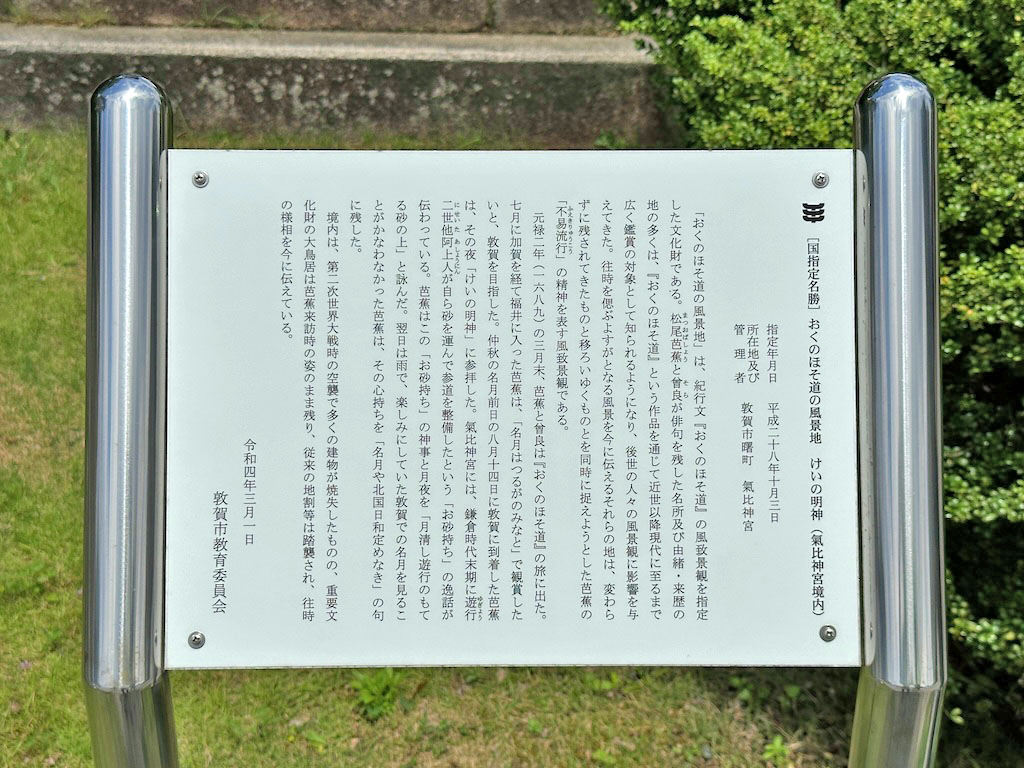

「国指定名勝

おくのほそ道の風景地

けいの明神(氣比神宮境内)」

やはり芭蕉さんの御威光、

ここでも輝いています。

以下、案内です。

「「おくのほそ道の風景地」は、

紀行文「おくのほそ道」の

風致景観を指定した文化財である。

松尾芭蕉と曾良が俳句を残した

名所及び由緒・来歴の地の多くは、

「おくのほそ道」という作品を通じて

近世以降現代に至るまで

広く鑑賞の対象として

知られるようになり、

後世の人々の風景観に影響を与えてきた。

往時を偲ぶよすがとなる風景を

今に伝えるそれらの地は、

変わらずに残されてきたものと

移ろいゆくものとを

同時に捉えようとした芭蕉の

「不易流行」の精神を表す風致風景である。

元禄二年(1689)の三月、

芭蕉と曾良は「おくのほそ道」の旅に出た。

七月に加賀を経て福井に入った芭蕉は、

「名月はつるがのみなと」で鑑賞したいと、

敦賀を目指した。

仲秋の名月前日の八月十四日に

敦賀に到着した芭蕉は、

その夜「けいの明神」に参拝した。

氣比神宮には、鎌倉時代末期に

遊行二世他阿上人が自ら砂を運んで

参道を整備したという

「お砂持ち」の逸話が伝わっている。

芭蕉はこの「お砂持ち」の神事と月夜を

「月清し遊行のもてる砂の上」と詠んだ。

翌日は雨で、

楽しみにしていた敦賀での名月を

見ることがかなわなかった芭蕉は、

その心持ちを

「名月や北国日和定めなき」の句に残した。

境内は、第二次世界大戦時の空襲で

多くの建物が焼失したものの、

重要文化財の大鳥居は

芭蕉来訪時の姿のまま残り、

従来の地割等は踏襲され、

往時の様子を今に伝えている。」

芭蕉さんも

この大鳥居を見ていたのか・・

なんか感慨深いですね。

大鳥居

ここからは大鳥居を

じっくり見学します。

先に御由緒へ。

「北陸総鎮守 越前一之宮 氣比神宮」

「祭神は伊奢沙別命(氣比大神)他七座」

「延喜式に「祭神七座並名神大社」とあり

類聚三代格には

「神階正一位勲一等」と記されており

この七座の神は一座ごとに

官幣(大社)の奉幣にあずかっている。

通称「氣比さん」の名で親しまれ

全国に幅広い信仰を集め

九月二日より十五日におよぶ例祭は

「氣比の長まつり」として

その名を留めている。」

抜粋すると

こんな感じになります。

近影。

案内。

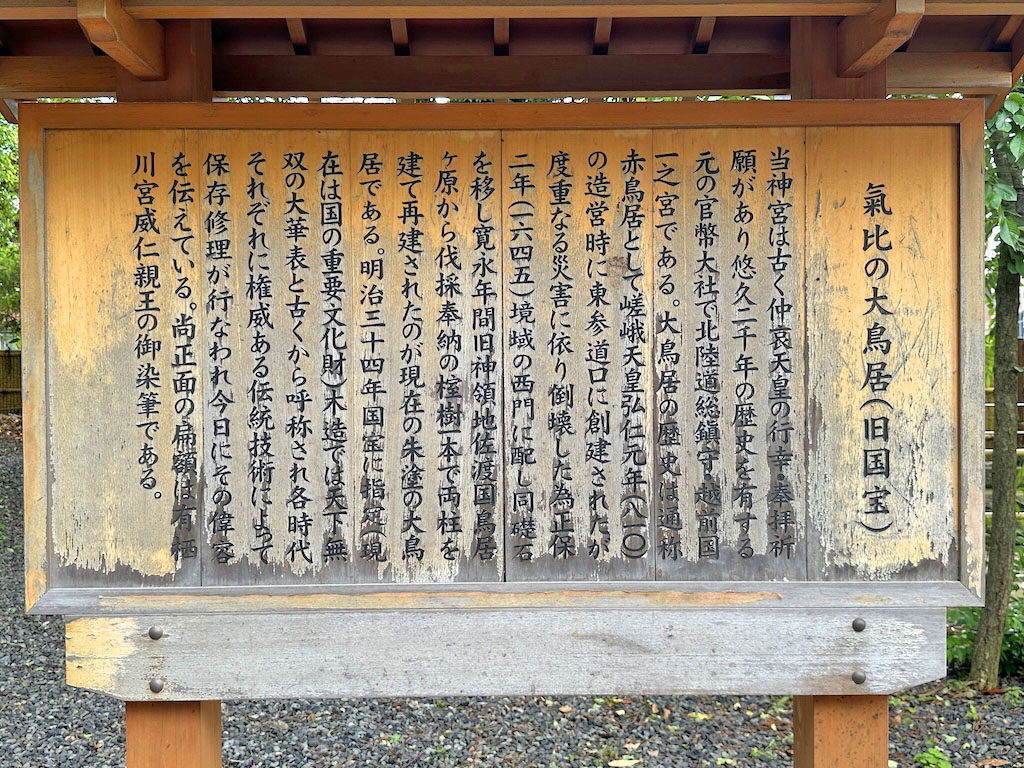

「氣比の大鳥居(旧国宝)」

「大鳥居の歴史は通称赤鳥居として

嵯峨天皇弘仁元年(810)の造営時に

東参道口に創建されたが

度重なる災害に依り倒壊した為

正保二年(1645)境域の西門に配し

同礎石を移し寛永年間

旧神領地佐渡国鳥居ヶ原から

伐採奉納の榁樹一本で両柱を建て

再建されたのが現在の

朱塗りの大鳥居である。」

このように記されていますが、

佐渡島から伐採した榁樹を

敦賀まで持ってきたとは、

それだけでも凄い事ですよ!

斜めからだと両部鳥居の特徴が、

よくわかります。

妻が注目したのは、

立体的に浮き出ている

三つ巴と五七桐の神紋です。

そして、

僕が注目したのがこちら・・

礎石です。

これ、めっちゃ古いですよね!

案内には、

創建当初から東参道口にあったものを

ここに移設したと記されていますので、

もしかするとこれは、

平安時代、弘仁元年(810)の石

かも知れません・・

とすると

1200年前のものかな?

うわ〜こりゃ凄いぞ!(笑)

長命水

大鳥居の余韻に浸りながら

奥へと進みます。

石畳の参道が気持ち良い!

手水舎のすぐ手前で、

もう一つの禊場的なものを発見。

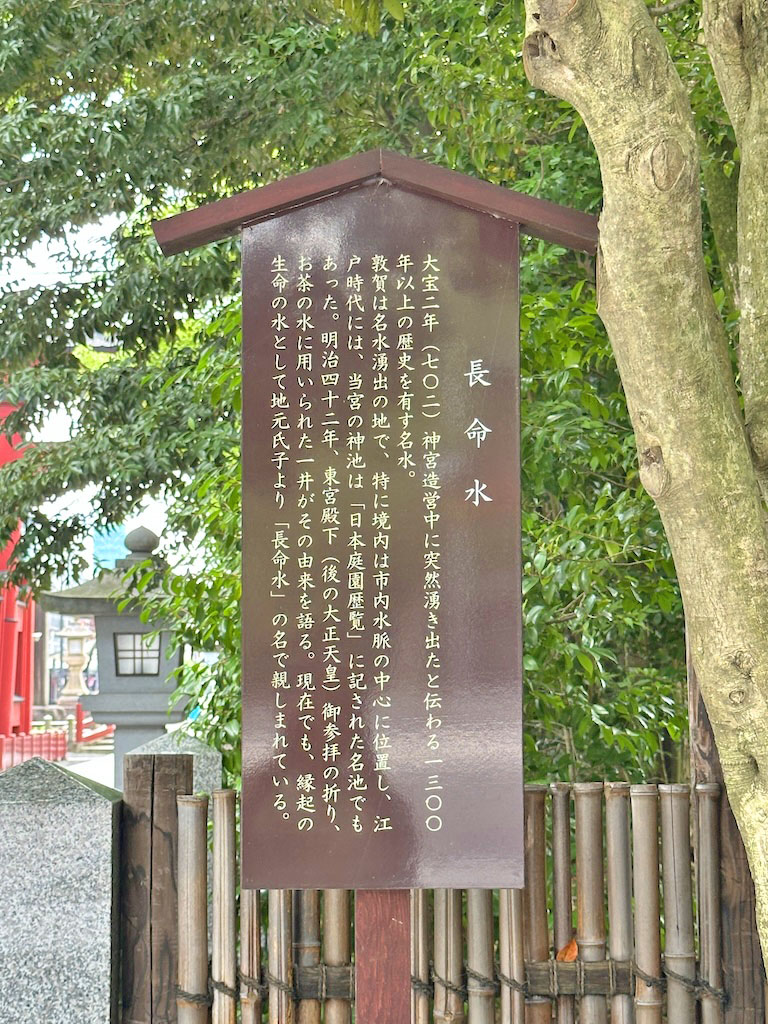

「長命水」

「大宝二年(702)神宮造営中に

突然湧き出たと伝わる

1300年以上の歴史を有する名水。

敦賀は名水湧出の地で、

特に境内は市内水脈の中心に位置し、

江戸時代には、当宮の神池は

「日本庭園歴覧」に記された

名池でもあった。」

なるほど〜

ここは湧水で有名なんですね!

霊験あらたかなお水を

亀さんのお口からいただく妻。

亀のように長生きするという

意味もあるのかな?

手水舎

長命水で基本禊いだ感じになった僕たちは、

さらにピカピカになるため手水舎へ(笑)

入母屋破風の手水舎。

なんだか

これも亀の甲羅に見えてしまいます(笑)

旗掲松(はたかけのまつ)

手水舎の前に立つのが旗掲松です。

この松の木、

なんだかとっても

大切にされています・・・

正面。

案内を書き出すと

以下になります。

「旗掲松(はたかけのまつ)」

「延元元年(1336)南北朝争乱時代、

北朝方の足利軍侵攻に対し、

南朝方の後醍醐天皇を奉じた当神社大宮司

氣比氏治朝臣が、

社家社僧始め勤王の軍を募り

「氣比大明神」の神旗を掲げ

戦勝を祈願したと伝わる歴史の松。

当時の松は落雷により枯死し、

残された根幹は長年の風雪に耐えながらも

朽ちていった。

令和の御大典記念事業において、

歴史を語る旧松根に保存加工を施し、

その姿を後世に遺し留めることとした。

往時の氏治の尊皇の意を永く伝え

顕彰致すものである。

なお現在の松は初代の実より

発芽した後継樹であり、

松葉青々と樹勢強く成長している。」

氣比神宮さんのこのお気持ち、

有難いというか、

もうたまらんですね・・・

こちらが南北朝時代からの

旗掲松の根幹で、

思わず手を合わせてしまうほど

その歴史の深さに圧倒されます。

天然記念物 ユーカリ

もう一つ大切にされているものへ。

神社には珍しいユーカリの木。

ユーカリというと

コアラの大好物のイメージですが、

このユーカリは食べ物ではありません(笑)

案内によれば、

「この巨樹は昭和十一年、

当時の陸軍関係者が武運長久を祈願し

献木されたもので、

寒冷地で生育することは大変珍しく、

献木以来順調に生育したが、

平成二十九年と三十年の台風で、

主幹が折れ、様相が大きく変わった。

樹木医により

防腐処理や添木を施したところ、

若葉も芽吹き小枝が太枝となり

樹勢を徐々に取り戻しつつある。

神域に湧く地下水の恵みを得て

再生する姿に自然界の生命力の

強さと神威を感じる。」

このように記されています。

何かにつけて古いものを

優しくいたわり

大切にされる氣比神宮さん、

境内にいい気が流れているのも

大いに頷けます。

(続く)

Comment

新鮮な旅情報、ありがとうございます。

利用されるバス停や駅から、ご近所さんとお見受けします。

旅の道連れ、相方とのコンビ仲もツーショットから楽しさが伝わり、うらやましく素敵な時間の過ごしかたに元気をもらえます。

これからも日々お元気で。

斎藤博明様

こんにちは、

管理人の山本俊朗と申します。

ご近所の方からコメントいただけるとは、

めっちゃ嬉しいですよ!

本当にありがとうございます。

斎藤様も楽しくお過ごしくださいね!