木之本地蔵院(長浜市)本堂

手作り案内

木之本地蔵院では、

プリンターで印刷&ラミネートした案内が、

境内各所に設置されています。

門前の駐車場案内。

このお陰で迷うことなく

第一駐車場へ。

あっという間に到着です

手作り案内恐るべし!

本堂

賤ヶ岳の合戦に於いて、

秀吉の本陣となったのが、

ここ木之本地蔵院だと知り、

訪問したのですが、

お寺の境内で、

その事についての案内は、

見かけませんでした。

(見落としたのかも)

Wikipediaには、

「賤ヶ岳の戦いでは当寺に

豊臣秀吉の本陣がおかれた。

この戦いの戦火により焼失。

慶長6年(1601年)

豊臣秀頼の命令を受け、

片桐且元が再建した。

元文4年(1739年)、寺は再び焼失した。

現在の本堂は宝暦年間

(1751年 – 1764年)に

僧仁山の勧進により

再建されたものである。」

このように記されています。

はからずも、

「賤ヶ岳の七本槍」の一人、

片桐且元さんが20年の時を超え、

豊臣家の重臣として、

このお寺の再建を指揮したのは、

奇縁というものでしょうかね・・

入口。

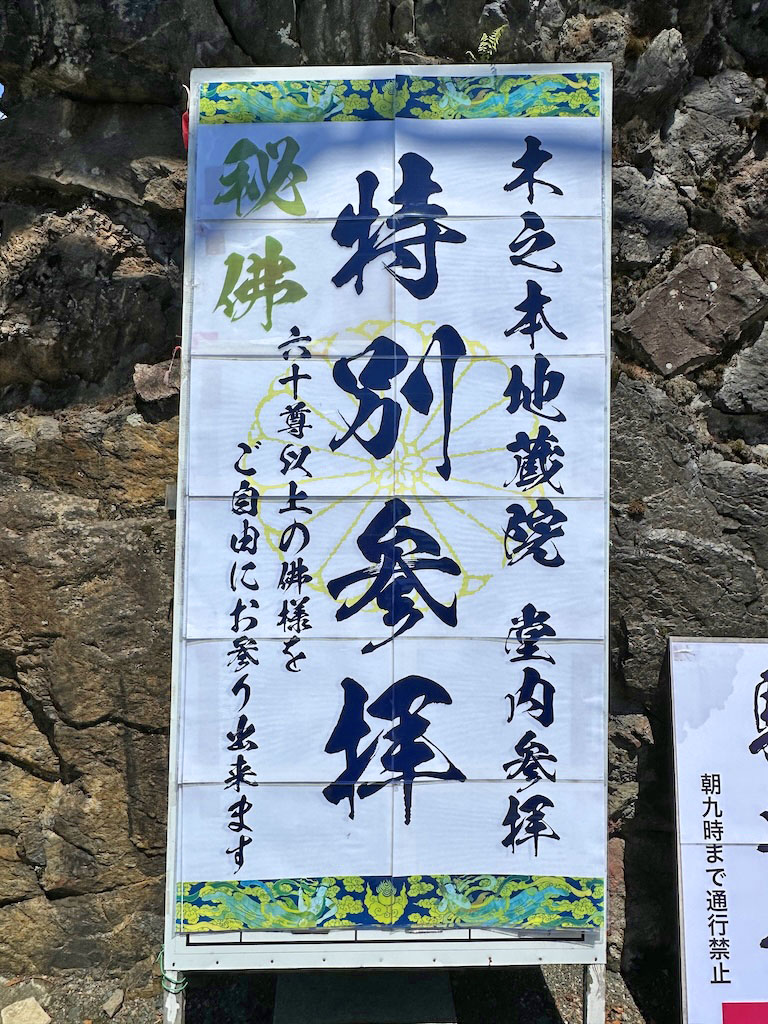

手作りの特別参拝の案内。

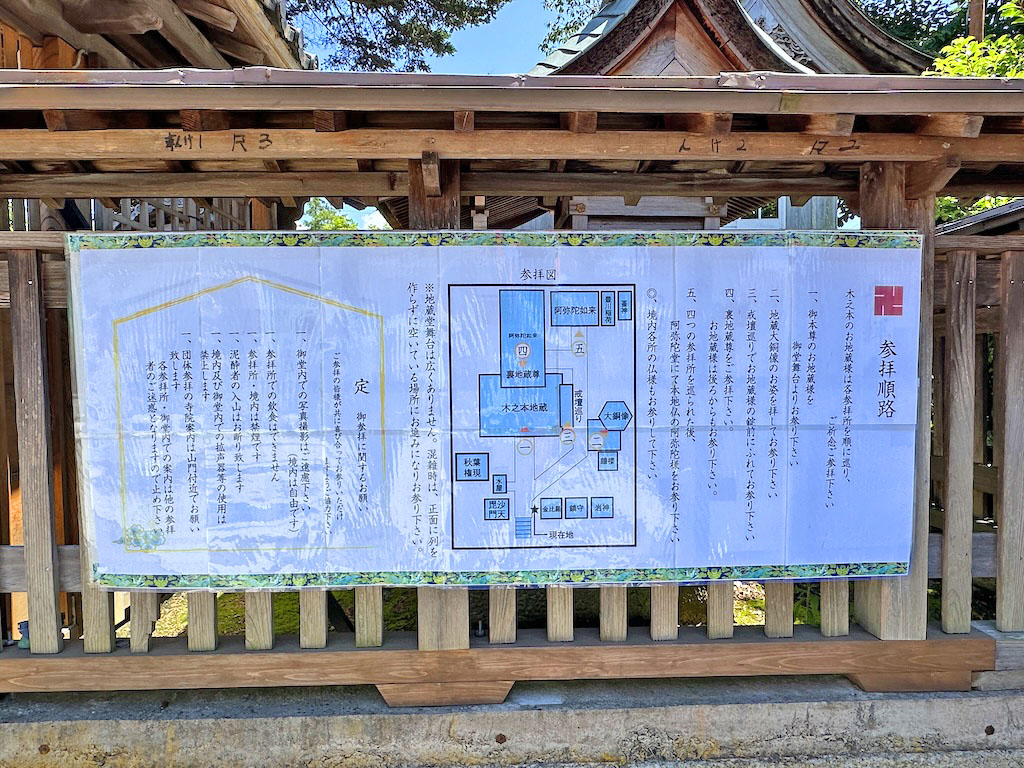

こんな大きな参拝順路までもが

手作りで、

しかも一目瞭然の分かりやすさだし、

もうこれは完璧ですよ!

もし小変更があっても

素早く更新できるし

経費も最小限で済みますから

この手法は大いにありでしょう。

参道に差し掛かった時、

心地よい風が吹いてきたので、

慌てて動画を撮影(笑)

小鳥のさえずりと幟のはためきに、

心癒されます・・・

手水舎。

巨大なヒキガエルさんから〜の花手水。

よしずが涼を感じさせてくれ、

しばし佇みたい気分です(笑)

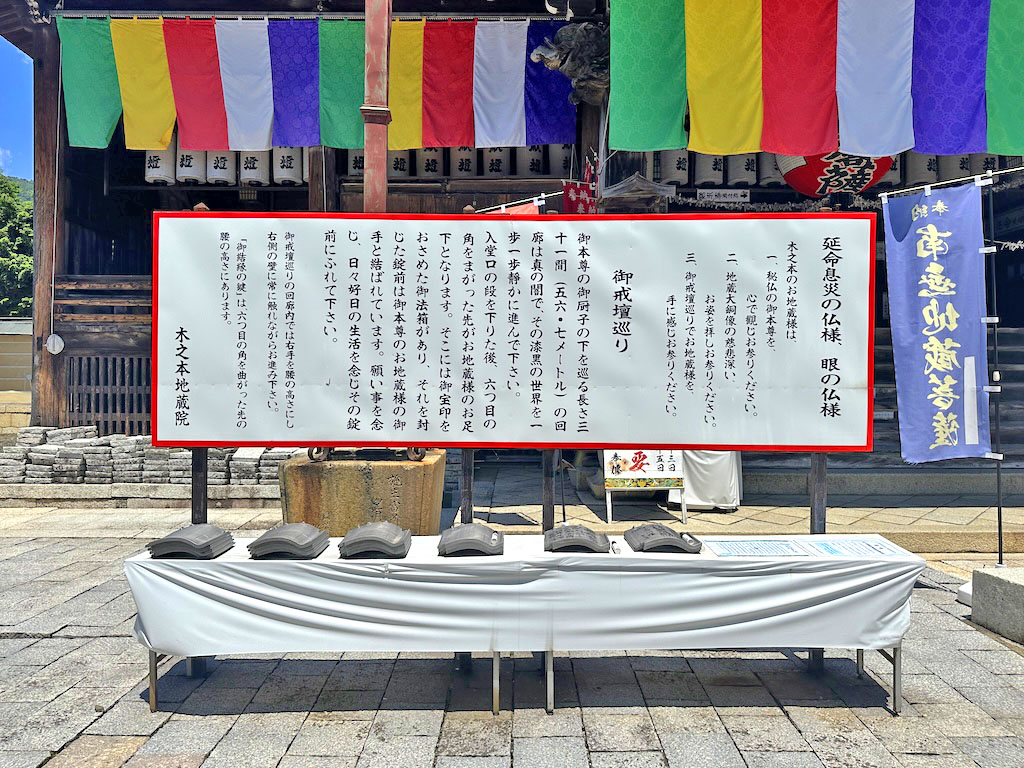

本堂手前の案内へ。

以下案内の抜粋です。

「延命息災の仏様、眼の仏様」

「木之本のお地蔵様は、

一、秘仏のご本尊を、

心で観じお参りください。

二、地蔵大銅像の慈悲深い、

お姿を拝しお参りください。

三、御戒壇巡りでお地蔵様を、

手に感じお参りください。」

このように記され、

続いて戒壇巡りの方法が

記されているのですが、

これを見た妻が雄叫びを!

「私の名前の漢字と同じだ!!」

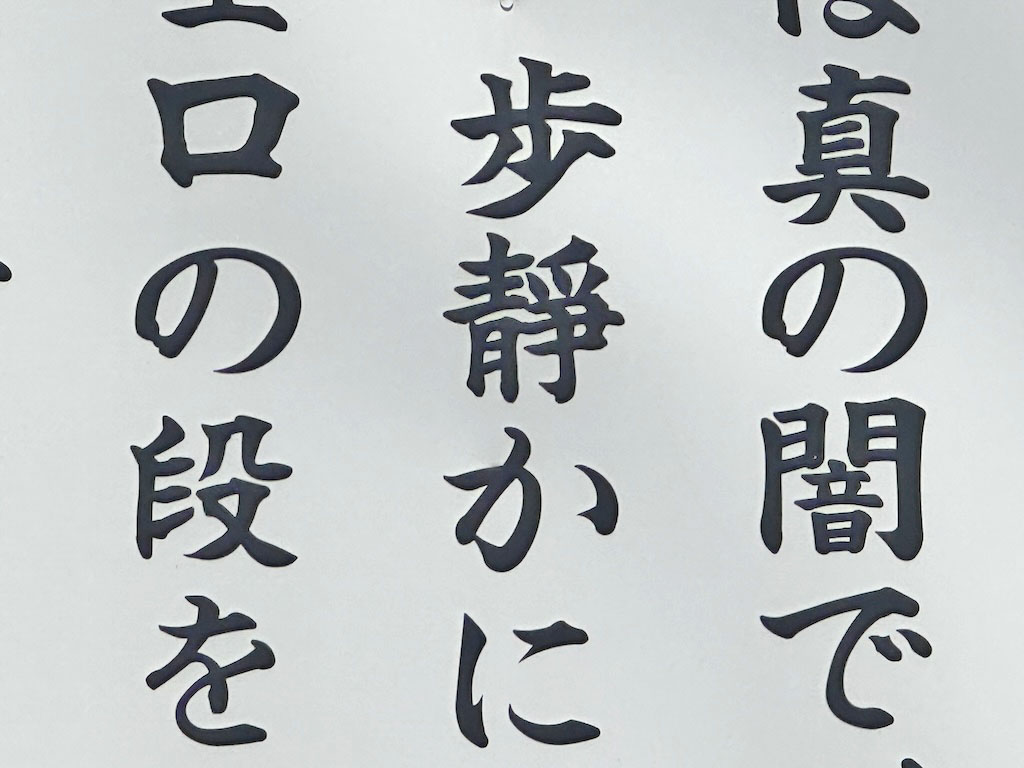

「静かに」の「静」の右側上が、

「争」ではなく、

「ノにツ」となっているのです。

パソコンで漢字変換が出来ない

特殊な文字なので、

妻はここに書かれたものを見て、

木之本地蔵尊に

大いなる親近感を抱いておりました。

本堂内に入りご本尊と

特別参拝の仏様を参拝。

ちなみに本堂内は撮影禁止なので

写真はありません。

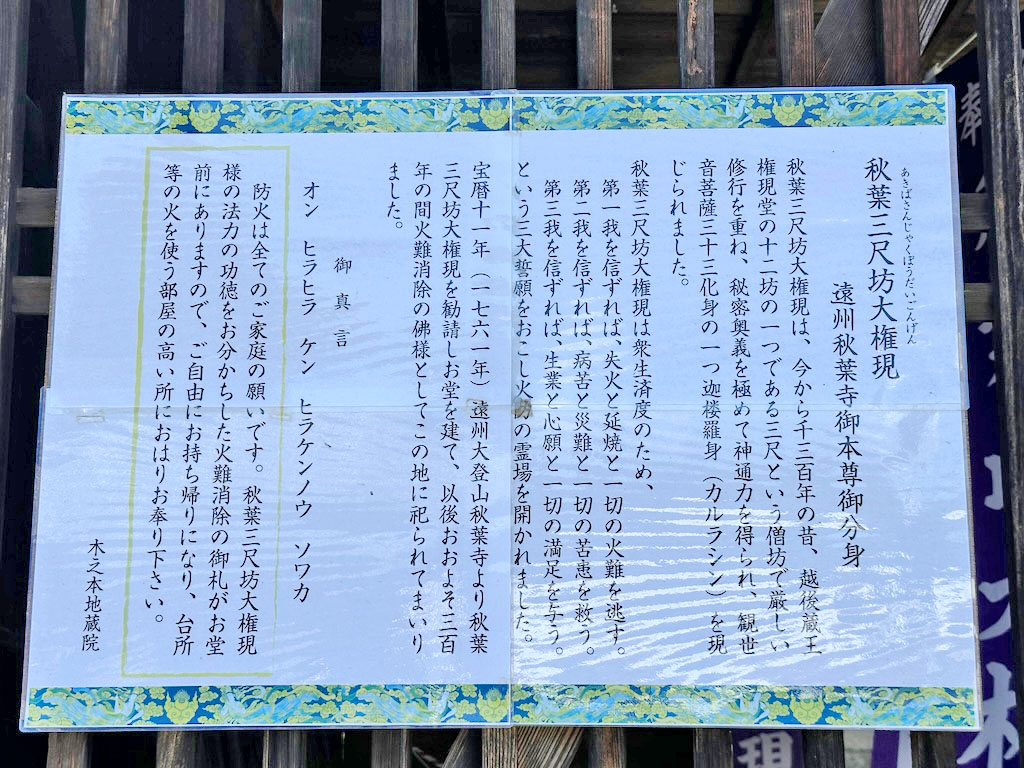

秋葉三尺坊大権現

案内の参拝順序からいけば、

地蔵菩薩大銅像なのですが、

効率重視で(笑)、

まずは本堂近くの仏様へ。

秋葉三尺坊拝殿。

まずは案内を確認します。

「秋葉三尺坊大権現

遠州秋葉寺御本尊分身」

「秋葉さん弱大権現は、

今から千三百年の昔、

越後蔵王権現堂の十二坊の一つである

三尺という象ぼうで厳しい修行を重ね、

秘密奥義を極めて神通力を得られ、

観世音菩薩三十三化身の一つ

迦楼羅新(カルラシン)を

現じられました。

秋葉三尺坊大権現は衆生済度のため、

第一我を信ずれば、

失火と延焼と一切の火難を逃す。

第二我を信ずれば、

苦病と災難と一切の苦患を救う。

第三我を信ずれば、

生業と心願と一切の満足を与う。

という三大誓願をおこし

火防の霊場を開かれました。

宝暦十一年(1761)

遠州大登山秋葉寺より

秋葉三尺坊大権現を勧請しお堂を建て、

以後およそ三百年の間

火難消除の佛様として

この地に祀られてまいりました。」

この中の「遠州秋葉寺」とは

現在の静岡県浜松市鎮座の

秋葉山本宮秋葉神社の事でしょう。

また、先ほどのWikipediaに

「元文4年(1739年)、

寺は再び焼失した。

現在の本堂は宝暦年間

(1751年 – 1764年)に再建」

と記されていましたが、

この寺の焼失を受けて、

ここに秋葉三尺大権現を祀り、

火伏せとしたのかもしれませんね。

そうだとしたらその後、

大きな火災が無かったようなので、

秋葉三尺坊大権現さんのご利益は、

絶大かと思われます!

渋い板葺き屋根の本堂に参拝。

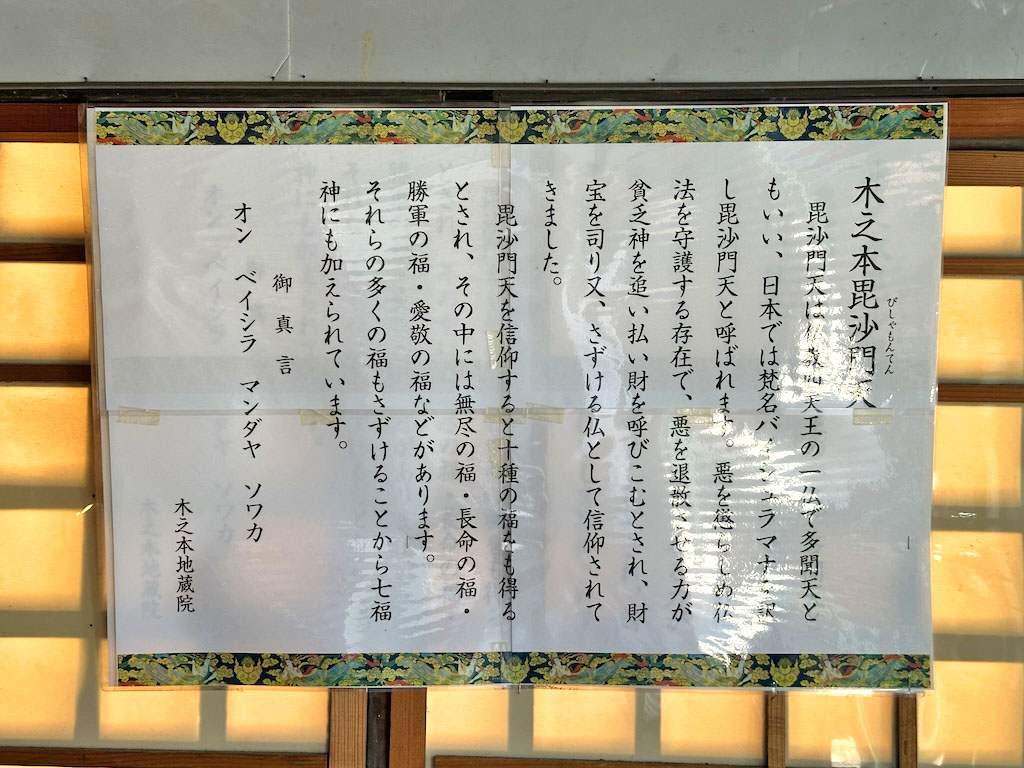

木之本毘沙門天

次に毘沙門天へ。

参道。

「木之本毘沙門天」

「毘沙門天は仏教四天王の一仏で

多聞天ともいい、

日本では梵名バイシュラマナを訳し

毘沙門天と呼ばれます。

悪を懲らしめ仏法を守護する存在で、

悪を退散させる力が

貧乏神を追い払い財を呼び込むとされ、

財宝を司り又、

さずける仏として信仰されてきました。

毘沙門天を信仰すると

十種の福をも得るとされ、

その中には無尽の福・長寿の福・

勝軍の福・愛系の福などがあります。

それらの多くの福もさずけることから

七福神にも加えられています。」

毘沙門天といえば、

なぜか条件反射的に

ご本尊が毘沙門天の朝護孫子寺を

思い出す僕たちです(笑)

参拝。

この後は、日本三大地蔵の一つ、

地蔵菩薩大銅像へと向かいます。

(続く)

Comment

木之本に行かれたのですね。ここは、三味線の糸を現在も作っていて、糸の町なんですよー。初夏には、お蚕さんから糸を取り出す作業も見れますよ。多分…。私は三味線を習っていて、師匠の縁で行ったので、もしかしたら、関係者のみ見学だったらすいません

tama様

コメントありがとうございます。

阿弥陀堂の横に、

養蚕の守護神、蚕影明神があったのは、

「糸の町」だからだったのですね!

しかも三味線の糸まで作っているとは、

かなり驚きです。

話は変わりますが、

大阪関西万博の体験談を

読ませていただき、

めっちゃ参考になりました!

自分がちゃんと巡れるのか、

ドキドキですよ(笑)

コメント共々本当に感謝しています。