北口本宮冨士浅間神社・諏訪神社

祭りの主役

日本には「火をメインとする祭り」が、

各地に存在し、

熊本県、阿蘇神社の「火振り神事」、

三重県、鳥羽神明社の「火祭り」、

和歌山県、熊野那智大社の

「那智の火祭り」など

数えればキリが無いくらいです。

人々は火(炎)を見ることで、

霊力を頂き、浄化された気分になり、

活力を得られるものなのでしょう。

仏教の護摩焚きも、

やはり火を使っていたり、

焚き火という伝統文化もあり、

また、キャンプファイヤーでも

気分が盛り上がったりしますし(笑)

そんな火にまつわるお祭りは

北口本宮冨士浅間神社に鎮座する

諏訪神社でも昔より伝わっていて、

やはりここでも火は祭りの主役として、

活躍されております。

諏訪神社(参拝編)

冨士北口登山本道の入口で、

祖霊社に参拝後、本殿横の末社群へ。

この後、富士山の裾野を半周し、

静岡県藤枝市の田中城を巡り、

富士山静岡空港までの時間を考えると

一社ごとに参拝する余力もなく、

まとめて遥拝気味に参拝。

まあ、僕たちには、

よくあるパターンです(笑)

諏訪神社の手前には、

巨大な御神木の杉が聳え、

神社の歴史を物語っています。

拝殿。

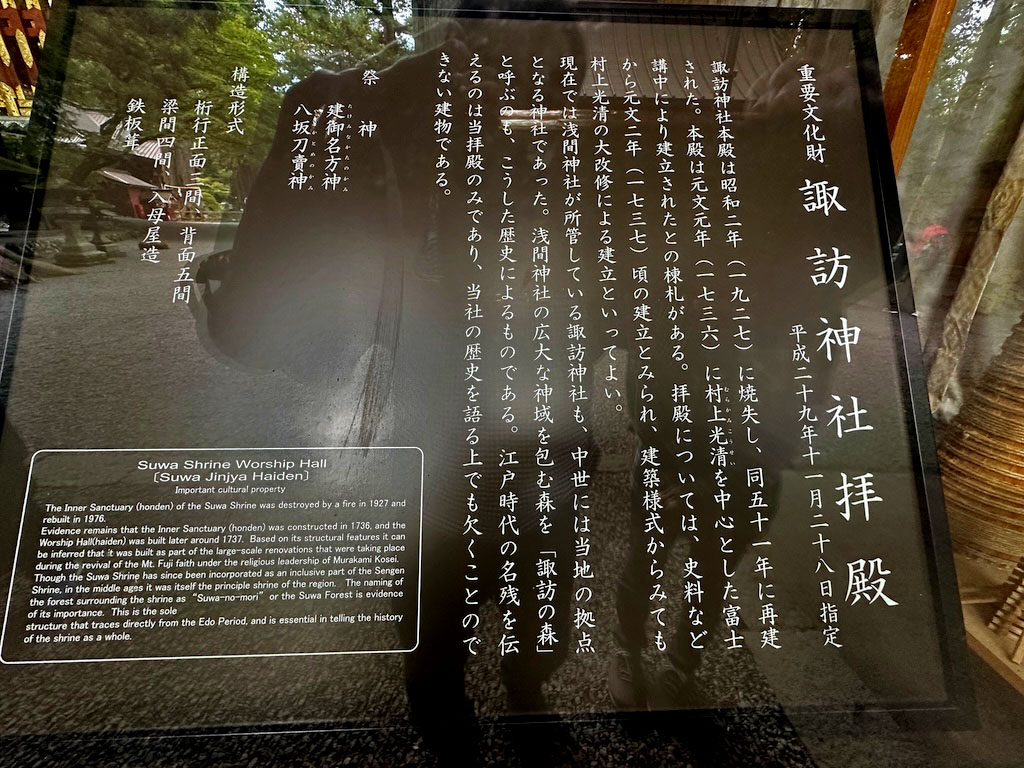

「重要文化財 諏訪神社拝殿」

案内を抜粋すると以下になります。

「諏訪神社本殿は

昭和二年(1927)に焼失し、

同五十一年に再建された。

本殿は元文元年(1736)

村上光清を中心とした富士講中により

建立されたとの棟札がある。

拝殿については史料などから

元文二年(1737)頃の建立とみられ

建築様式からみても

村上光清の大改修による

建立といってよい。」

参拝。

本殿。

台座の石垣は江戸期代のもの

そのままのようですね。

諏訪神社(火祭り編)

ここからは、拝殿の案内と

展示物の写真を交えながら

重要無形文化財「吉田の火祭り」を

紹介していきます。

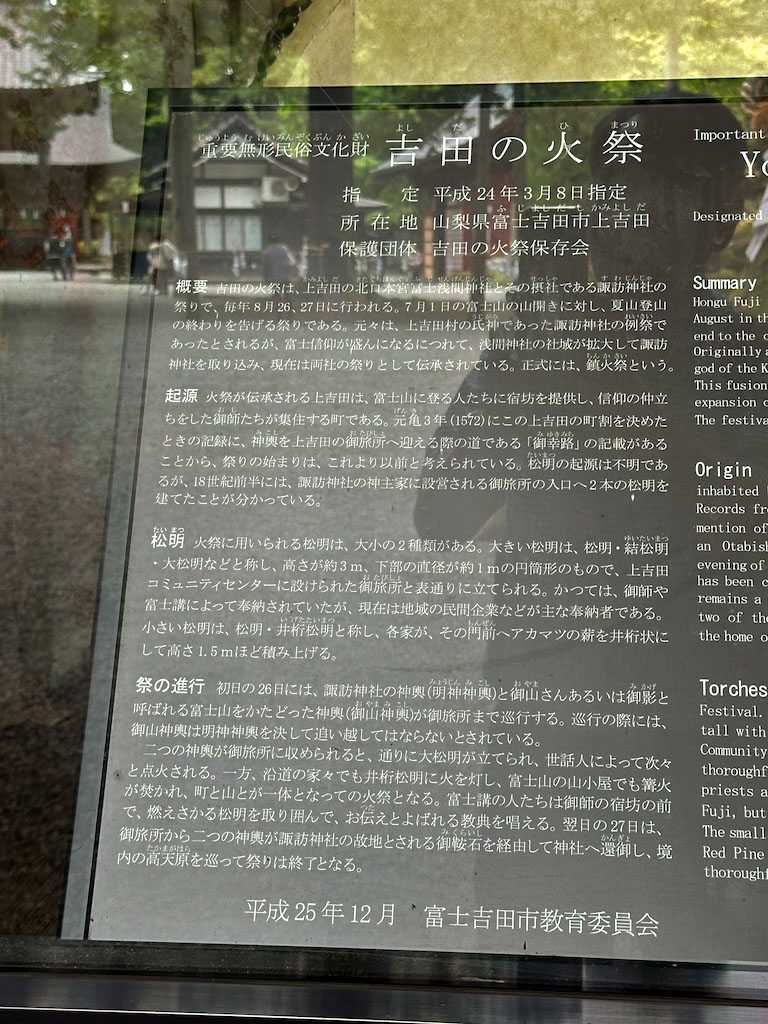

「吉田の火祭り」

【概要】

正式には鎮火祭といい、

毎年8月26、27日に行われる。

7月1日の富士山の山開きに対し、

夏山登山の終わりを告げる祭りである。

元は上吉田村の氏神であった

諏訪神社の例祭であるが、

富士信仰が盛んになり

浅間神社の社域が拡大し、

諏訪神社を取り込み、

現在は両社の祭りとして伝承されている。

【起源】

火祭りが伝承される上吉田は、

富士山に登る人たちに宿坊を提供し、

信仰の仲立ちをした

御師たちが集住する町である。

元亀三年(1572)の記録に

神輿を上吉田の御旅所へ迎える

「御幸路」の記載があることから

祭りの始まりはこれ以前と考えられる。」

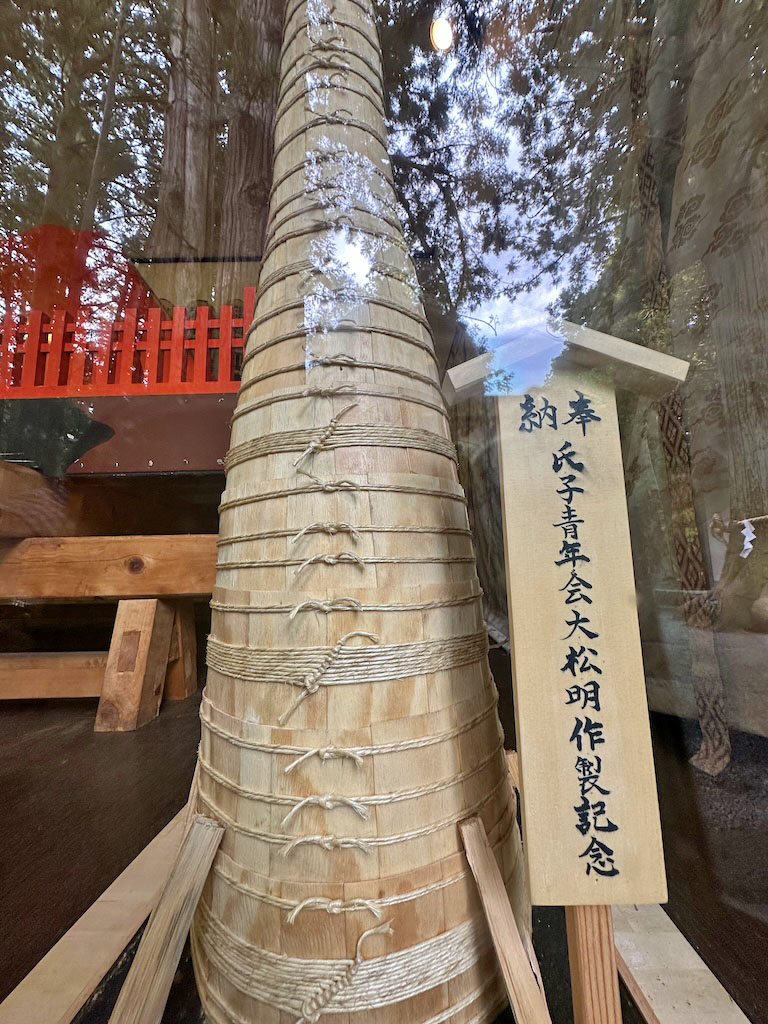

【松明】

火祭りに用いられる松明は、

大小の2種類がある。

大きい松明は、

松明・結松明・大松明などと称し、

高さが3m、

下部の直径が約1mの円筒形のもので、

御旅所と表通りに立てられる。

小さい松明は、松明・井桁松明と称し、

各家が、その門前へ

アカマツの薪を井桁状にして

高さ1.5mほど積み上げる。

※大きい松明(松明・結松明・大松明)

※小さい松明と井桁松明。

【祭りの進行】

初日の26日には、

諏訪神社の神輿(明神神輿)と

御山さんあるいは御影と呼ばれる

富士山をかたどった神輿(御山神輿)が

御旅所まで巡行する。

※諏訪神社の神輿(明神神輿)

※諏訪神社の神輿(小さい方)。

※富士山をかたどった神輿(御山神輿)

二つの神輿が御旅所に収められると、

通りには大松明が立てられ、点火される。

一方、遠藤の家々でも井桁松明に火を灯し、

富士山の山小屋でも篝火が焚かれ、

町と山が一体となっての火祭りとなる。

翌日の27日は、

御旅所から二つの神輿が

諏訪神社の故地とされる

御鞍石を経由して神社へ還御し、

境内の高天原を巡って祭りは終了となる。

※最終地点の「高天原」。

拝殿の案内と、

実物が展示されていることで、

火祭りの様子が、

よ〜く理解できました!

後日、

吉田の火祭りをYouTubeで堪能し、

諏訪神社参拝は完結です。