2024/06/27

御清水(おしょうず)福井県大野市

湧水

大野市を訪問した理由は、

越前大野城の訪問ですが、

近くには、

朝倉義景の墓があることを知り、

先ずはそちらへ参拝することに。

義景さんは信長に攻められ、

ここ大野に逃げたものの

家臣の裏切りにより自刃し、

亡くなっています。

そんなお墓に行く途中、

通りがかりで偶然見つけたのが

御清水と呼ばれる湧水です。

街中散歩

丸岡城から車で約1時間、

福井県内陸部(山間部)に位置する

大野市に到着。

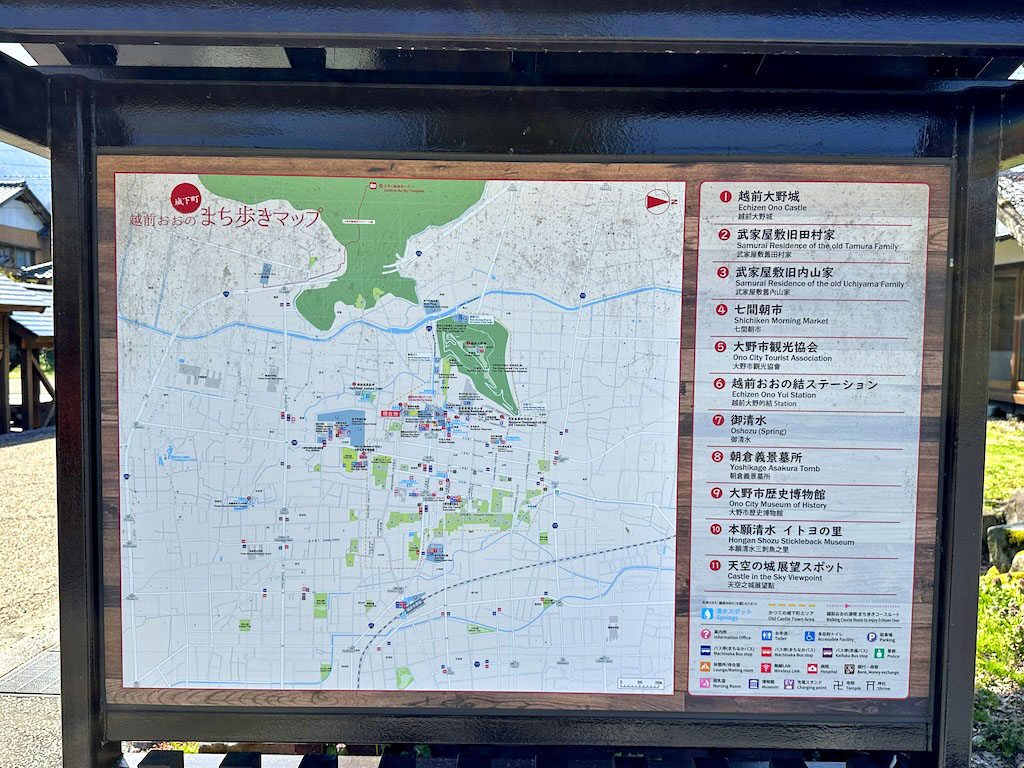

まち歩きマップ。

駐車場からの案内。

朝倉義景墓所までは360m

その手前の御清水までは約80mと

歩いて巡るには、これ以上ない

「ご近所シチュエーション」です(笑)

ここは少し高地なので、

丸岡城よりも桜は満開状態です。

羽二重伝習所跡。

明治時代、輸出用の絹織物の

羽二重工場があった場所です。

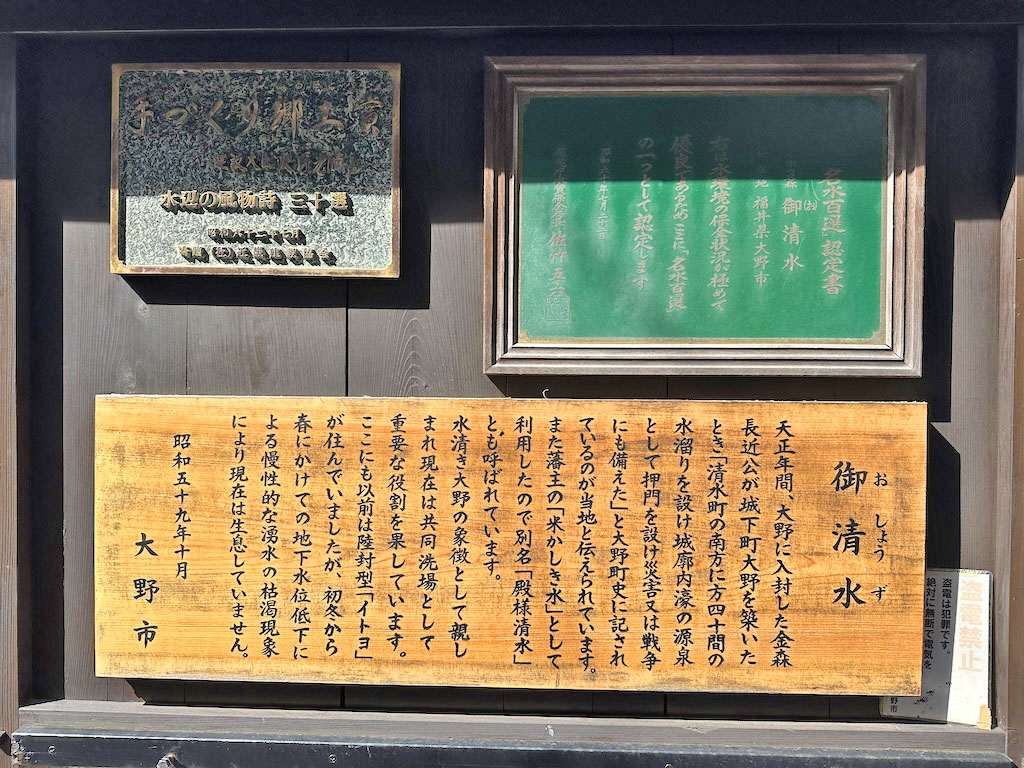

御清水。

これで、「おしょうず」と読むのは、

相当に博学でない限り無理(笑)

細長い水洗い場は、

まるでウナギの寝床のよう(笑)

ウナギの寝床の頭の部分(笑)

「御清水」

案内を書き出すと

以下になります。

「天正年間、大野に入封した

金森長近公が城下町大野を築いたとき

「清水町の南方に方四十間の

水溜りを設け城郭内濠の源泉として

押門を設け災害又は戦争にも備えた」と

大野町史に記されているのが

当地と伝えられています。

また藩主の「米かしき水」として

利用したので別名「殿様清水」

とも呼ばれています。

水清き大野の象徴として親しまれ

現在は共同洗場として

重要な役割を果しています。

ここにも以前は陸対型「イトヨ」が

住んでいましたが、

初冬から春にかけての

地下水位低下による

慢性的な湧水の枯渇現象により

現在は生息していません。

昭和五十九年十月 大野市」

頭から尻尾の方向を撮影。

こんな綺麗な湧水を見ると、

なんか熊本県の白川水源を思い出します。

頭の先。

水汲み場の円形オブジェ。

「名水地蔵尊」

お地蔵様、パッと見ると、

エビスさんみたいなポーズですね!

持っているのは鯛ではありませんが(笑)

そして、

もうひと方ご本尊がいらっしゃいます。

こちらも間違いなく

「水」の神様・仏様。

この愛くるしいキャラ、

大野市のキャラなんでしょうか?