奥州市埋蔵文化財調査センター・中編

非常識は常識へ

博物館関連施設では、

「中身が知れると人が来なくなる」

という危惧もあってなのか、

撮影禁止が多かった中、

SNSの隆盛により、

「発信して貰って集客したい」

というスタイルに変化しています。

中には「インスタよろしくね!」

などと

積極的に撮影発信を推奨するところも

チラホラ見かけるようになりました。

僕が子供の頃、

「運動中に絶対水を飲んではいけない」

先生たちはこんな指導をし、

僕は喉がカラカラになっても、

我慢して運動したものです。

ただ、

これが当時の「正義」でした・・・

今はどうでしょう?

「水分補給を怠りなくやる」

これが世の常識です。

時代が変われば

物の見方、考え方は180度変わる・・

AIの時代、人の生き方働き方、

自動運転による運転免許の基準など、

今までの常識は非常識へと

移っていくのでしょう・・

それが人類の幸福に

繋がるのか否かは別として(笑)

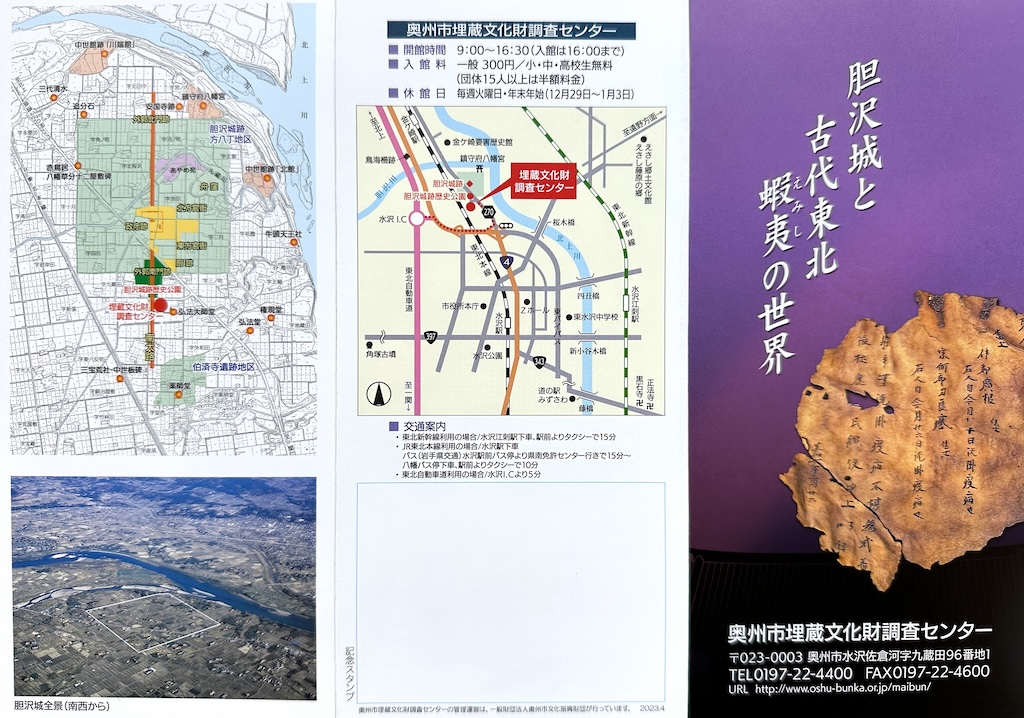

パンフレット

アテルイさんに感動した後は展示室へ。

まずはパンフレットの確認から。

表紙には当時を知る貴重な資料、

漆紙文書が採用されています。

内面。

ここでもメインは漆紙文書かな?(笑)

展示室(前編)

展示室は2階。

円柱が古代建築を感じさせます。

エントランスの鎮兵。

「鎮兵」とは、

鎮守府の下で守護に当たった兵士で、

現在の関東地方を中心とする地域から

派遣されていた人々です。

実際は派遣というよりも

徴兵的なものだったのでしょうが・・・

目が赤く光ってる!!

この演出に、

僕も妻も大興奮(笑)

中へ。

そして、注目は・・

写真撮影が可能か否かは

僕にとっての最重要項目。

撮影OKとの分かりやすい表示は、

それだけで好感度爆上がりです。

順路は左回り。

「蝦夷(えみし)」

「東の夷の中に、日高見国あり・・・・

亦土地沃壌えて曠し。撃ちて取りつべし。」

日本書紀の一説ですが、

簡単に言えば、

「お前、いいもの持ってんじゃんかよ〜

俺様によこしな!」って感じでしょう。

この一文で、

朝廷=ギャングだったという事も

バレてしまいますね(汗)

これを来館者に理解してもらう目的に

最初の展示に、

これが書かれているとしたら

その目的は完遂できています(笑)

注目はこの未解決なお話です。

「蝦夷を都人は未開野蛮な民と表現

↓

実は稲作もやり西日本と大差なく

野蛮でもなかった。

↓

中央政権との違いは、

強力な政治的支配者を

生み出さなかったこと。

(ある意味平和な社会か?)

↓

蝦夷は北海道系住民との

活発な交流も行なっていた。

↓

東北地方に分布する

ナイやベツのアイヌ語地名が

不思議に重なり合っている。

↓

これが蝦夷=北海道系住民説などに

繋がるが、発掘からはその痕跡はなく、

いまだに未解決である。」

蝦夷=アイヌではないが、

活発な交流があったので、

活発な交配もあったはず(笑)

既にDNA鑑定とかも

しているんでしょうが・・

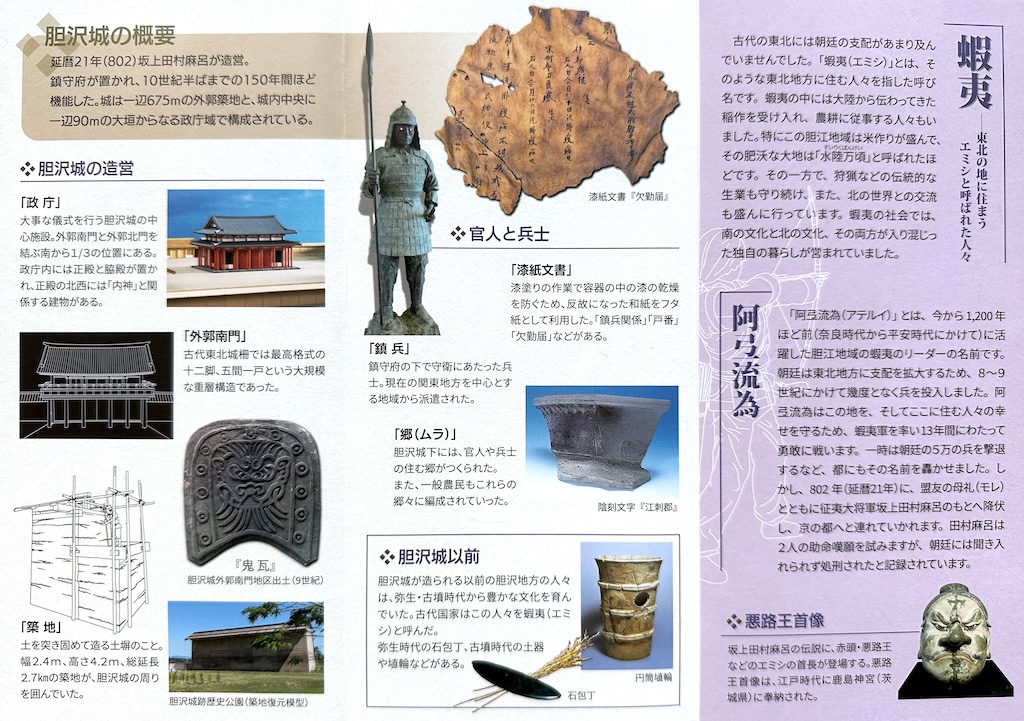

「古代蝦夷・300年の歴史年表」

聖歴350年の大和政権発足から、

645年の大化改新を経て、

支配地域の拡大が

東北(蝦夷の住む土地)へ広がり、

約150年かけて、

蝦夷を制圧したという

歴史年表になっていて、

年表による蝦夷征討は

1次〜7次まであり、

蝦夷側のクライマックスは、

年表の後半部分になります。

「789年3月28日

胆沢の地・巣伏村にて、

陸奥国軍精鋭4千人が、

首領・阿弖流為(アテルイ)、

母礼(モレ)が率いるエミシ軍と抗戦。

陸奥国軍大敗を喫す。

(征討軍の損失)

・戦死者 25人

・戦傷者 245人

・溺死者 1.036人

・生存者 1257人

(エミシ軍の損失)

・戦死者 89人

・焼失 14ヶ村800戸」

前編でも書きましたが、

戦国期の薩摩軍がよくやった

「釣り野伏せ」の戦法さながらで、

エミシ軍が

一方的勝利を得た戦いですね。

次に征討軍側の

クライマックスを抜粋します。

「802年

坂上田村麻呂、胆沢城を築城。

駿河・甲斐・相模・武蔵・上総・

下総・常陸・信濃・上野・下野などの

浪人4.000人を胆沢城に配す。

4月15日 大墓公阿弖流為・盤具公母礼ら

同族500余人を率いて降伏する。」

これで朝廷の目的は達成され、

坂上田村麻呂の助命嘆願空しく、

阿弖流為と母礼は斬首されています。

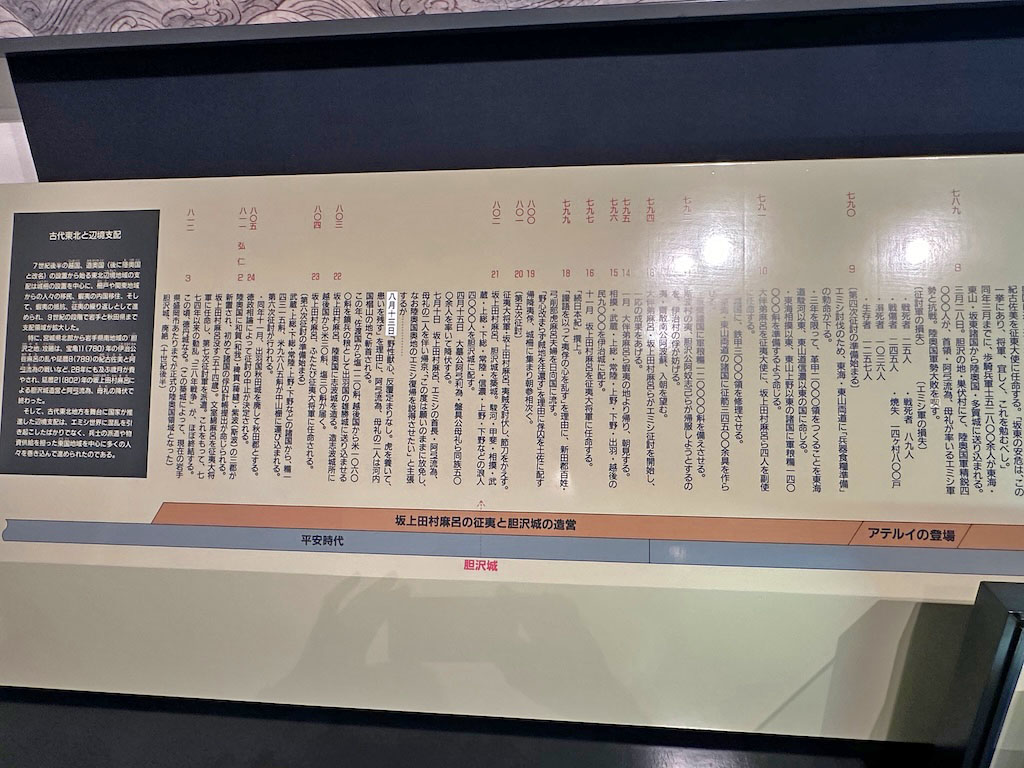

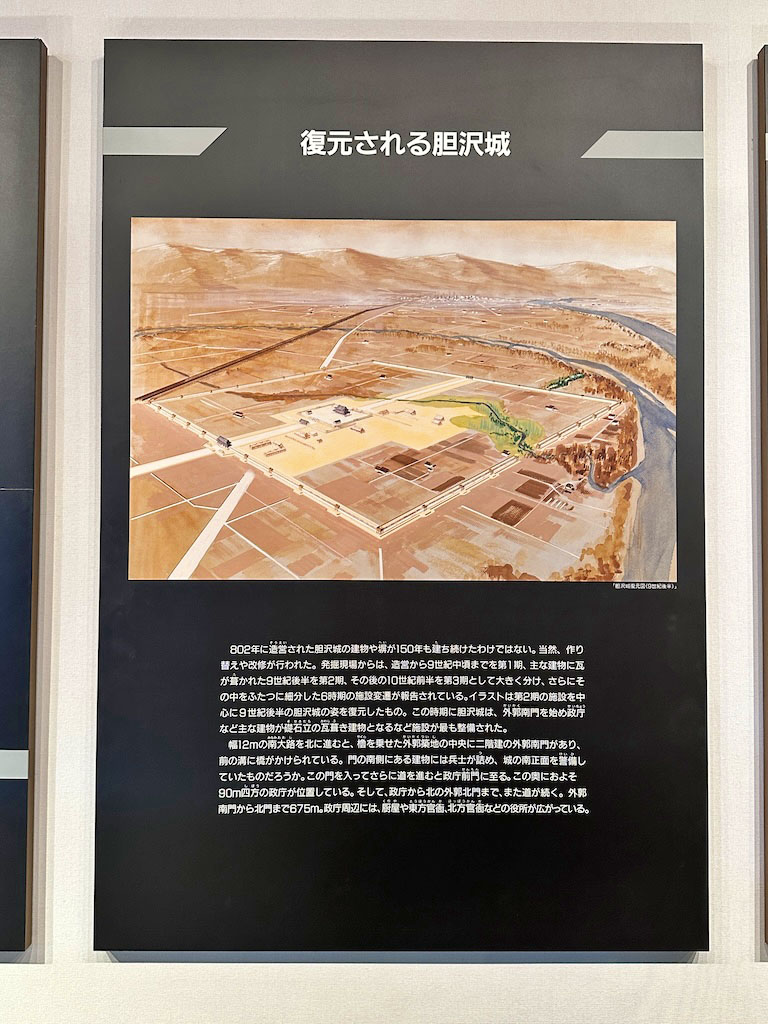

「胆沢城跡」

胆沢城が最も整備された

9世紀後半、第2期の復元図。

この後は重要度の低下により、

瓦葺もやめて簡略化されています。

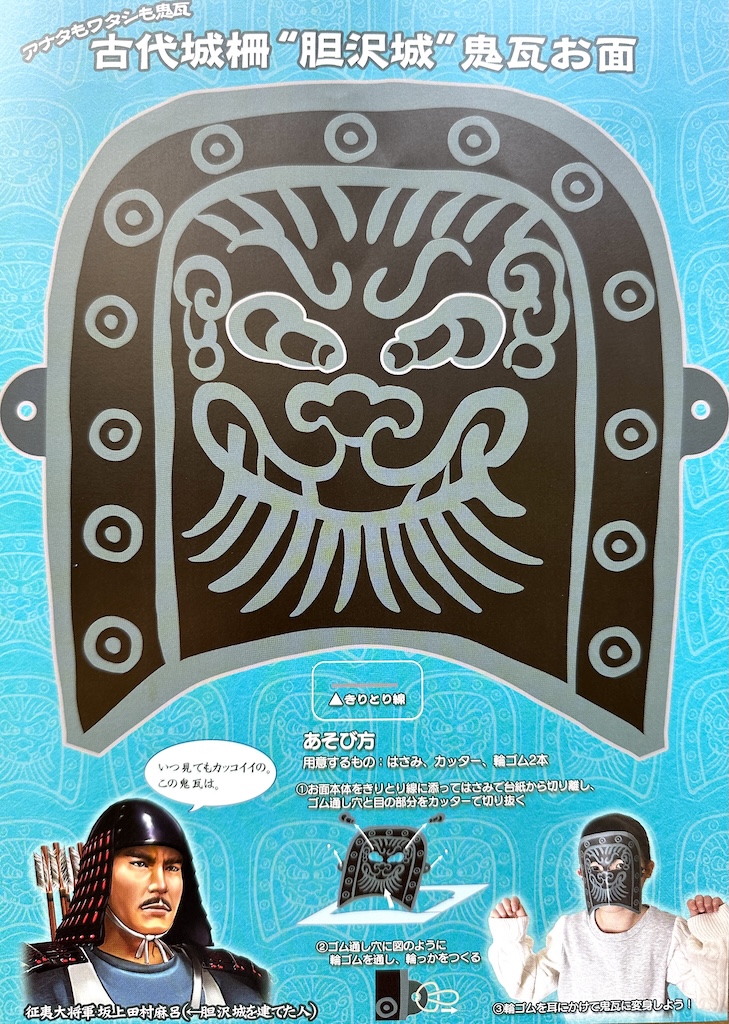

そしてここでの注目は、

やはりこれでしょう!

鬼瓦!!

「アナタもワタシも鬼瓦」

めっちゃウケますね〜

このキャッチフレーズ!

鬼瓦お面まで作っていて、

間違いなく資料館の一推しですね!

築地の造営復元模型(スケール1/2)

いつ見ても版築って、

ミルフィーユケーキを思い浮かべ、

お腹が減ってきます(笑)

外郭施設&出土品。

胆沢城の南には伯済寺遺跡と

八幡幅遺跡があります。

伯済寺遺跡。

案内を要約すると以下になります。

「この遺跡は平安時代の遺跡で、

建物群の規模や規則的な配置から、

官衙的要素の遺跡と考えられ、

何度にもわたる調査が行われてきました。

胆沢城の附属寺院として、

その存在が古代に遡るのではないか、

という観点からも調査が進められてきました。」

シアタールーム。

アテルイさんの活躍を映像で体験し、

朝廷側の征夷大将軍、坂上田村麻呂は、

有能で誠実な武将とは言えど、

改めて征服される蝦夷側の苦しみと

悲しみを感じてしまいます・・・

(続く)

Comment

蝦夷vs朝廷、そして阿弖流爲と坂上田村麻呂の物語に興味湧いてきました。何も知らないのに、既に目頭が熱くなっている私です、、、

パンダ営業様

コメントありがとうございます。

阿弖流為を助命嘆願した坂上田村麻呂・・

二人の尊敬し合う関係は、

なんとも言えませんね・・