臨済寺(静岡市)無想庵

「無」or「夢」

臨済寺の無草庵について、

Wikipediaはじめ、

ネットで見る記事の多くは

「夢想庵」となっていますが、

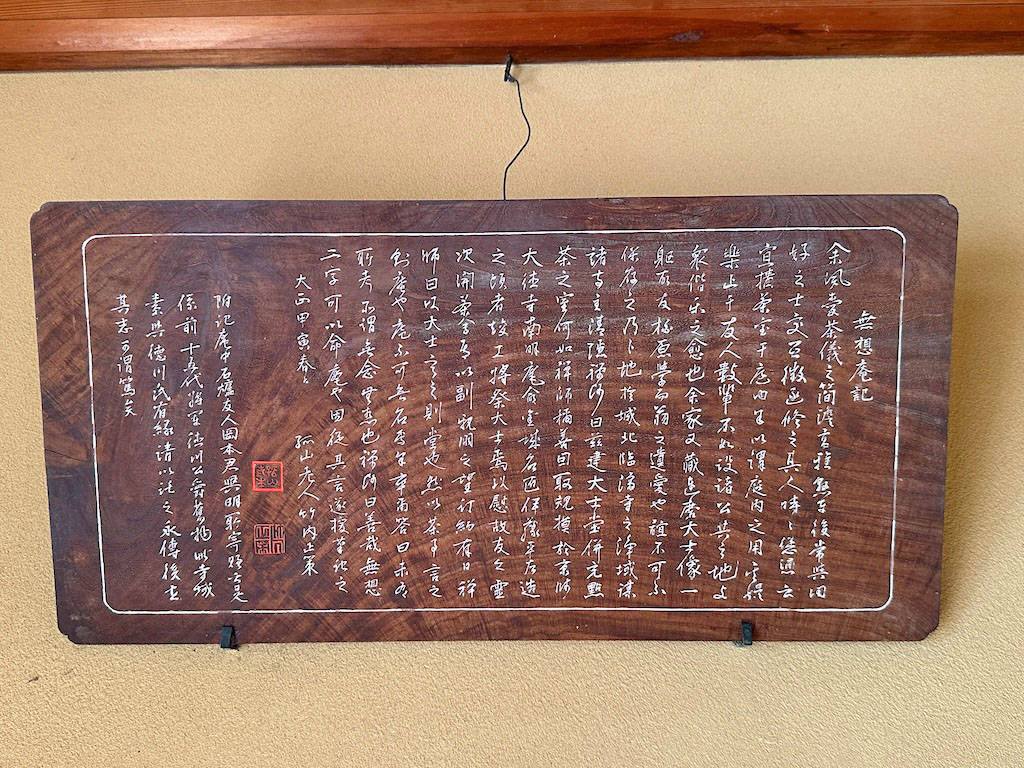

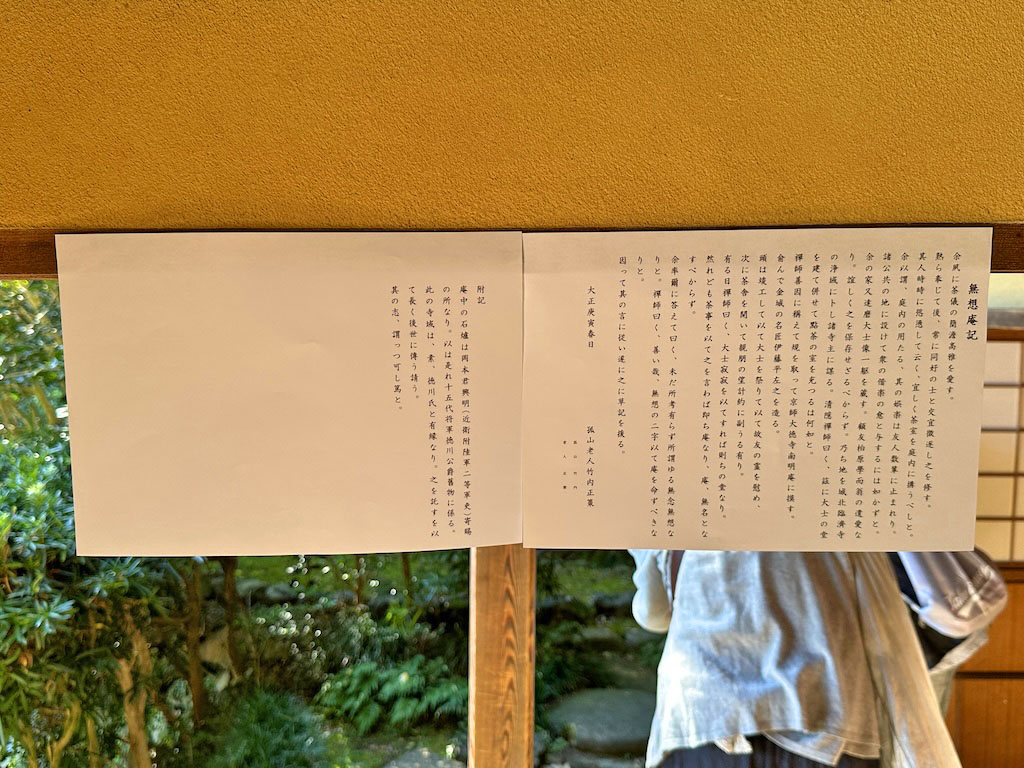

実際の「無草庵」に行くと、

このような掲示物に出会えます。

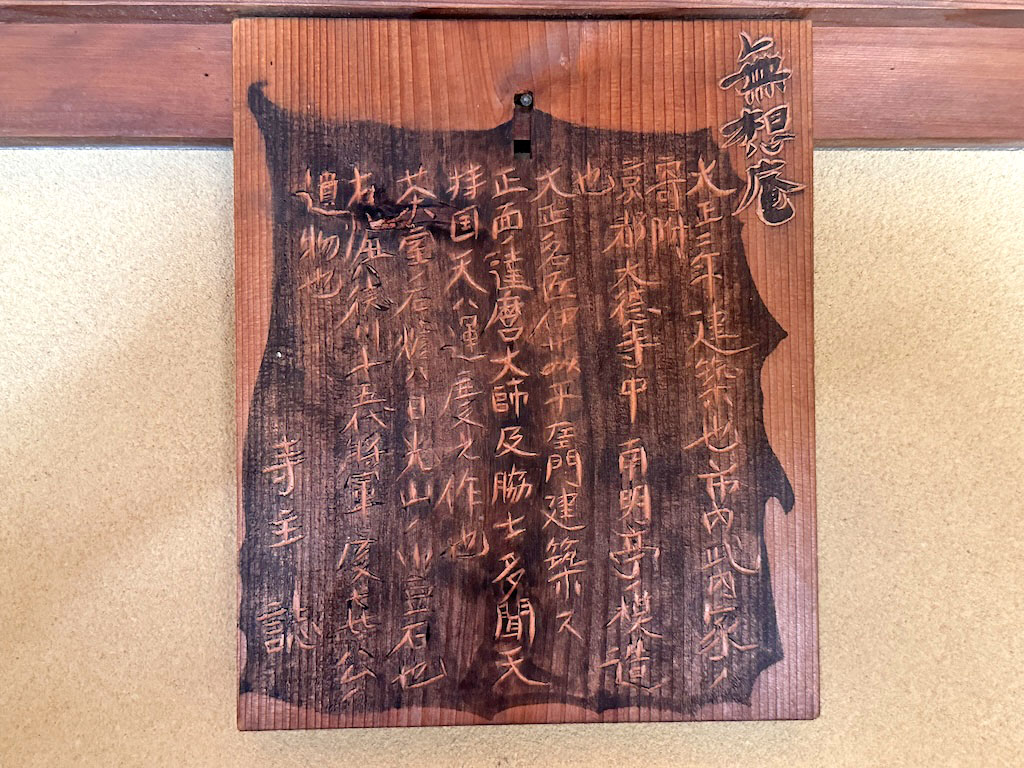

「無草庵記」と題された漢文で、

親切に読み下し文もあります。

「無草庵記」

この後半部分に、

「未だ所考有らず所謂ゆる

無念無想なりと。

禅師曰く、善い哉、無想の二字以って

庵を命ずべきなりと。」

このように書かれていますので、

やはりここは、

「無」を使うのが正解でしょう。

臨済寺庭園

方丈(本堂)裏手には、

徳川家康が臨済寺を

再興した時に整備された

国指定名勝の臨済寺庭園があり、

僕たちが訪問する4ヶ月ほど前、

名勝指定地域が拡大され、

無草庵を含む背後の山林や、

本堂(方丈)や書院までもが

含まれることとなっています。

庭園左側。

庭園右側。

無草庵をズームで望む。

庭園は横と縦に広いので、

動画でも撮影。

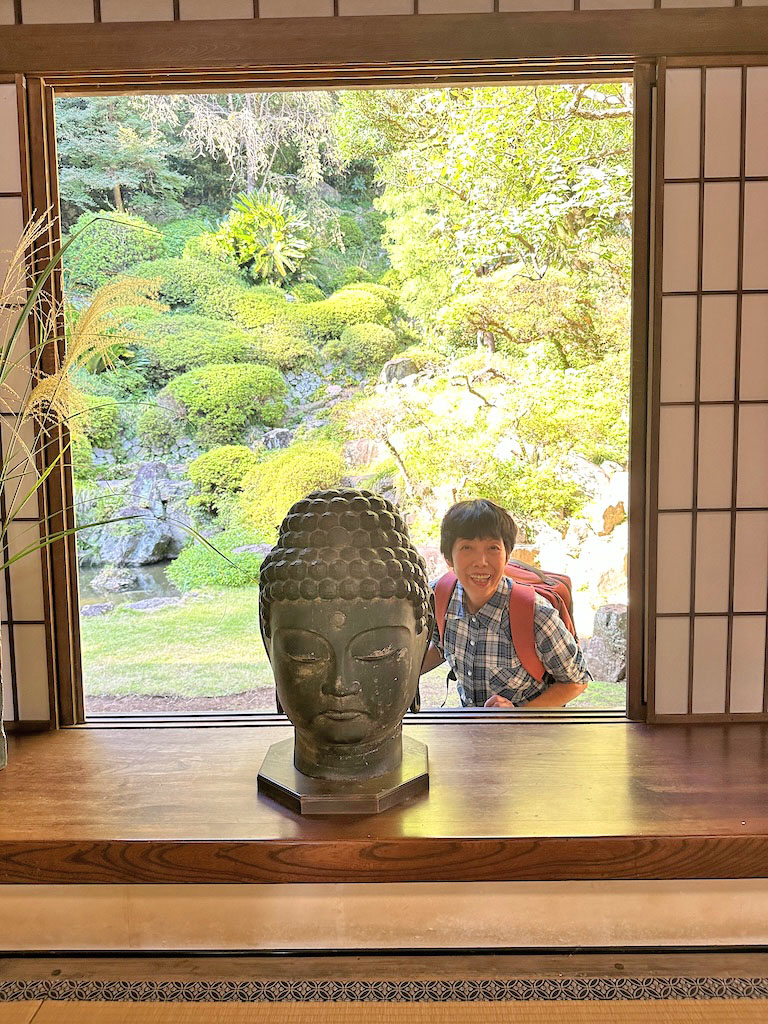

仏頭と妻と庭園と(笑)

大書院

方丈から無草庵への途中に大書院があり、

こちらにもレア物が展示されています。

大書院への階段下のオブジェ。

何を表すのかと妄想しましたが、

その回答はネットにありました。

お題は、

「猿猴捉月」(えんこうそくげつ)。

「猿が水面に映る月を捉えようと

無理に手を伸ばし

池に落ち溺死したという故事で、

身の程を知らずに

大望を抱くと身を滅ぼす」

このような意味になります。

そして猿の名誉のために

オリジナルであろう説をもう一つ。

「ある国に慈悲深い猿の王様がいました。

その王様が池の水に映る月を見て、

「月が落ちてしまった!」と大慌て・・

王様猿は、月を助けようと

国中の猿を集めました。

池に掛かる木の大枝から沢山の猿が、

腕を数珠繋ぎにして

池の月へと手を伸ばした時、

その枝が折れ、猿はみな池に落ちて

溺死してしまいました。」

この意味は、いくら慈悲深くても

優しくて人望があっても

しっかりと「知恵」を持たなければ、

みんなを不幸にしてしまうという教訓です。

よくある「良かれと思って」

みたいなものでしょうか?

大書院への階段。

ここは歴史的お宝の

ワンダーランド(笑)

「竹千代 手習い之間」

徳川家康が今川義元の人質時代、

臨済寺で学んだ時の部屋を

再現してあります。

天井の龍神様。

「徳川宗家十六代 徳川家達 書」

「萬古清風」

懇切丁寧に説明されるお坊様と

それに聞き入る拝観者達。

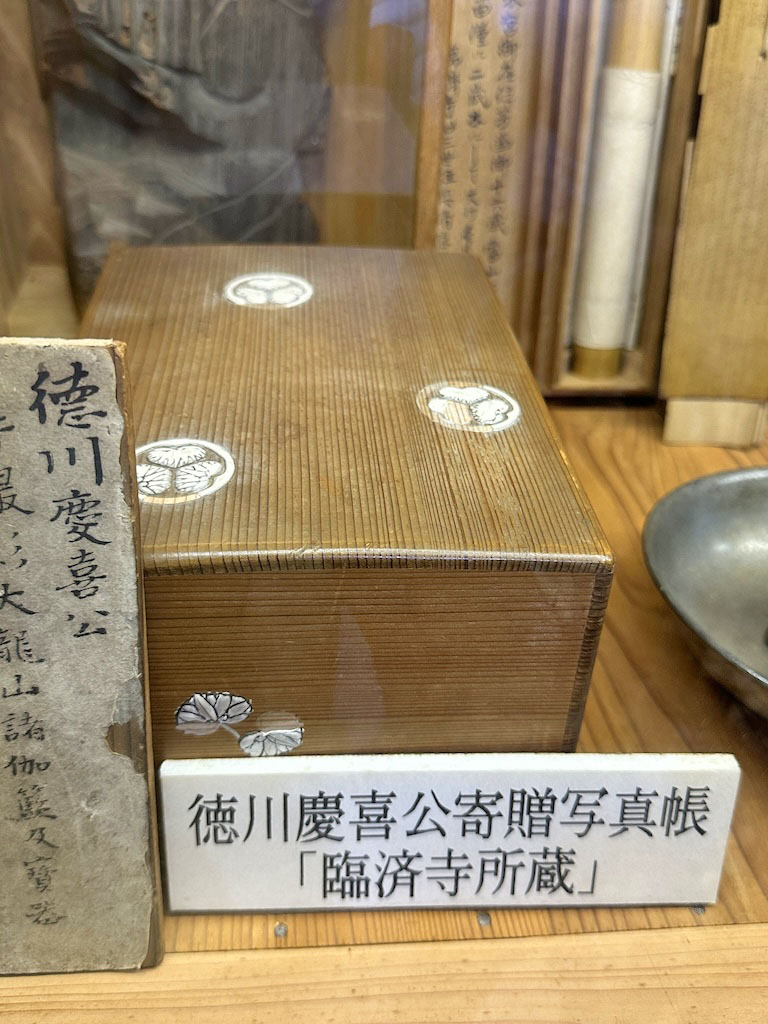

明治維新後は趣味人として

多くの写真も残した徳川慶喜。

ここにこんなものがあるとは、

驚きますね。

これも凄い!

「今川義元公寄附 印子金誕生佛」

お釈迦様の

「天上天下唯我独尊」のポーズですね。

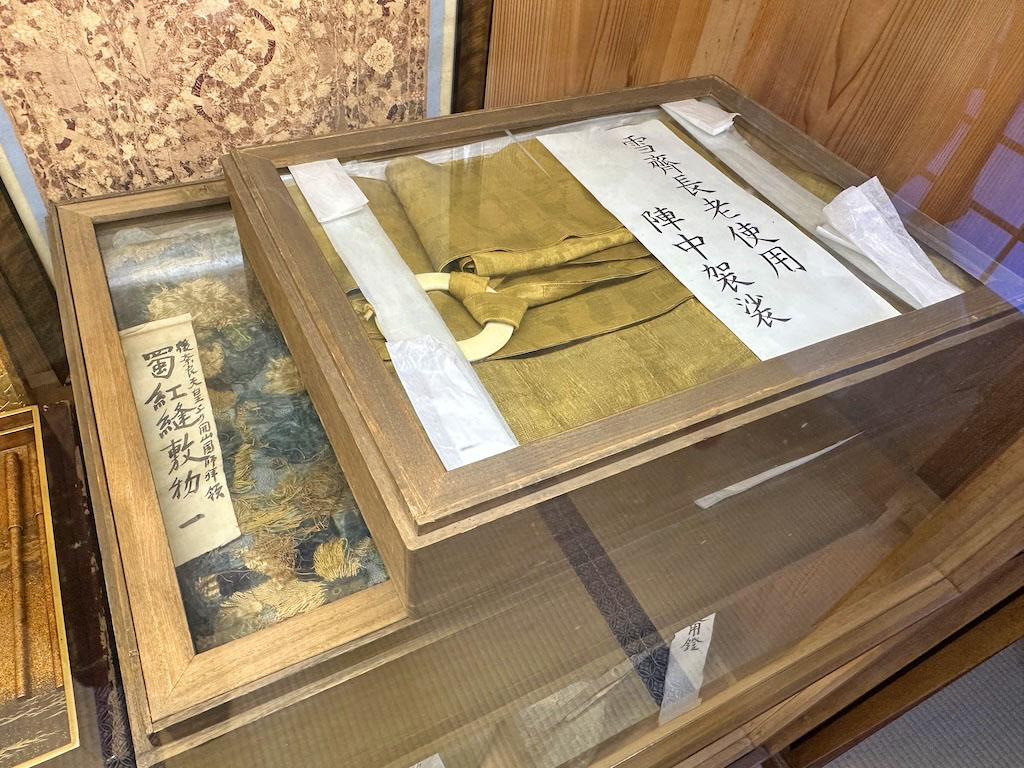

春日局の所有物。

太原雪斎の陣中袈裟。

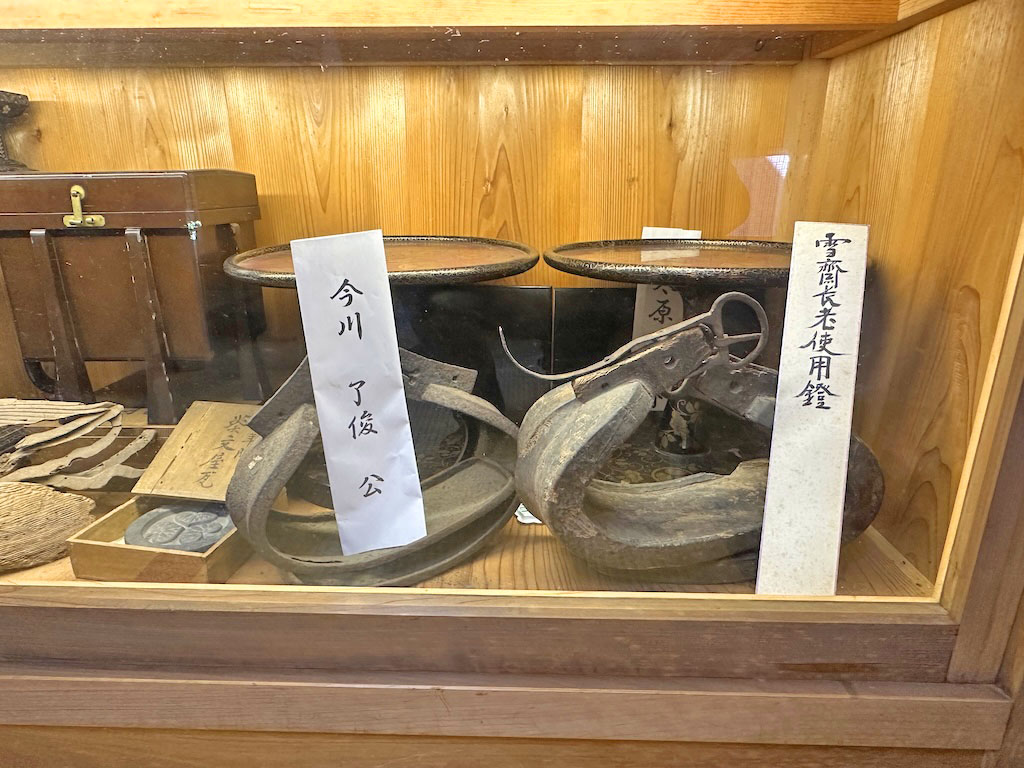

今川了俊(りょうしゅん)って、

室町時代前期、

僕たちの地元福岡県はじめ、

九州で南朝勢力と戦った人ですよ!

その150年後、

戦国時代の人、雪斎さんが

めっちゃ近代に

思えてくるから不思議です(笑)

襖絵は、

「狩野栄信 作」

「竹林七賢人」

額は、

「徳川宗家十七代 徳川家正 書」

「徳川家康公 御真影」

御真影アップ。

いや〜大書院の展示も

素晴らしかった〜!

無草庵

次は無草庵へ。

めっちゃ趣ある回廊。

回廊から庭園を俯瞰。

無草庵は完全なオープンスペースです。

無草庵内部からの眺めが

またいいのですよ!

静岡市の中心部までが一望できます。

「無草庵」

以下文章の抜粋です。

「大正二年建築也市内武内家ノ寄附

京都大徳寺中南明亭模造也

大正ノ名匠伊藤平左エ門建築ス

正面達磨大師及脇士

多聞天持国天ハ運慶之作也」

達磨大師に参拝。

先ほどの文言とは違って

脇士の多聞天と持国天ではなく

千利休の旅姿と茶の湯姿の

二体が安置されています。

茶室。

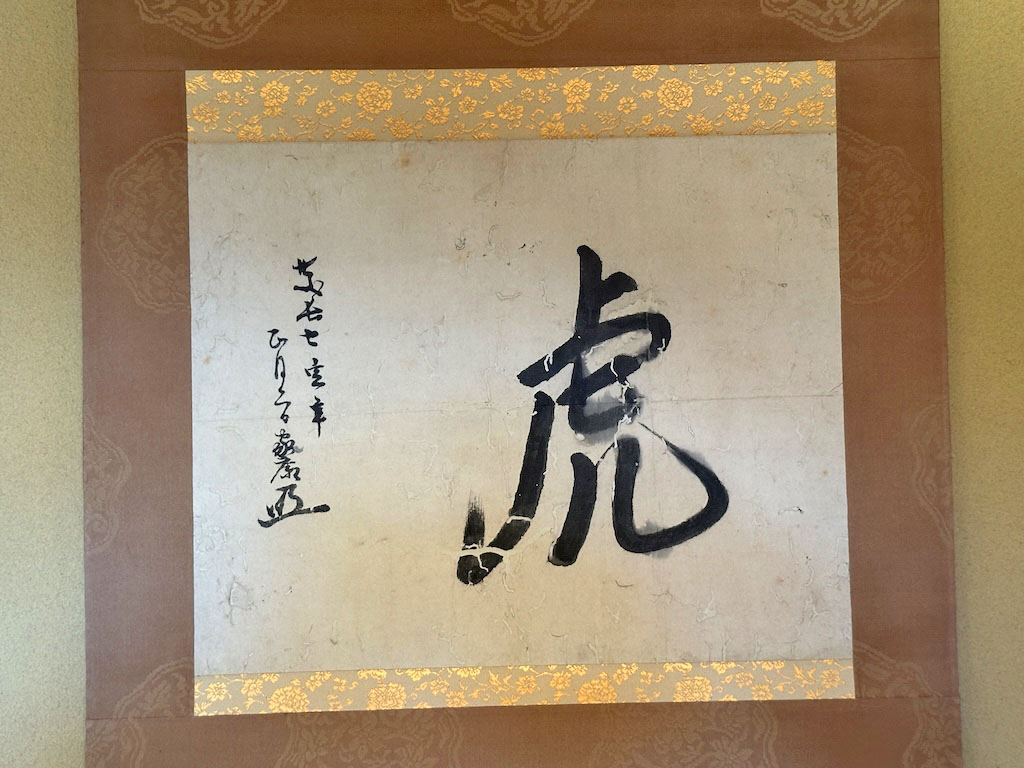

徳川家康の書「虎」。

虎の尻尾見たいな跳ね方が、

なんか可愛らしいかな?(笑)

(続く)